寓言图像与暗喻美学

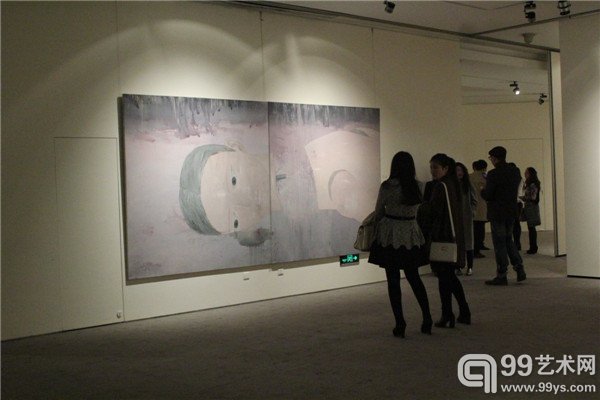

后金融危机时代的青年艺术家使艺术真正回到其本身的自体性之时,也很大程度上推进了新艺术语言的实践。其中一个方面即是以陈飞、欧阳春、陈可、韦嘉、熊宇等人以自我审视的视角、寓言化的图像来诉诸这一时代下各自的精神体验。诸如,欧阳春《王的囚笼》系艺术家德国、奥地利美术馆个展参展“王系列”的高潮,“王系列”表达了“王是胜利和失败、拥有权力和丧失权力的永恒象征”,这两个个展标志着中国“70后”艺术家首次进入欧洲一流美术馆的视野。陈可《甜蜜的果实》在清淡且融淌的意象间赋予图像梦幻纯美之感,转译着个人内心对于成长的体会和青春感受;韦嘉《渐行渐远》系其“暴力美学”的极致之作,探讨着“存在”的双重否定性及异化与死亡的感知;熊宇《透光的海滩》将人物塑造成类似舞台剧演员一般,在微妙渗透的通体透光中使旁观者得以思考并产生共鸣。可以说,这一群体的艺术实践既使中国当代新绘画摆脱了西方油画的原创性基础,又承接了重新认识传统、面向本土大众文化表现自我等时新理想。

陈可《夜明珠》

与此不同的是,还有一些群体则在注重强调图像视觉性的同时,背后又充斥着一种暗喻美学。这种暗喻美学的呈现既有像梁远苇“生活的片段”系列以理性的分析,在带有序列性的图案形式里回应着自身的感性体验。也有像郭鸿蔚《收集者》中经由多种绘画媒介去体系化先前的自然历史,同时以某种形式的对比排列构建起事物的隐喻联系。

宋琨《南湖系列六号(拖着铲子的少年)》

个人化逻辑与多元化新变

毋庸置疑,时代的剧变也为中国当代新绘画的青年群体提供了众多可以诉诸的题材。特别是由现代化进程引发的自身与社会现实之间的内心冲突,更是通过他们充满个人化逻辑的艺术表达反射出其各自心理体验的深度。譬如仇晓飞、宋琨、陈彧君、贾蔼力等人的作品。宋琨以颓废虚无方式回应社会与现代性的矛盾,在《南湖系列六号(拖着铲子的少年)》等画面具有的荒凉、阴霾且冷漠孤寂中得以所见。而与宋琨虚无感表达不同的是,同样注重强调记忆承载空间的陈彧君则是在《亚洲地境——1.65平方米》中通过奇特的建筑空间及数字组合编织着以往的记忆、想象及生存感触。

徐震《天下-20130531》

其实,后金融危机时代下的年青一代在表达这一代的痛苦和虚无时,也以多元化的新变开辟出了一个与“当代中国”经验相对应的成长主题和视觉图像的新领域。诸如徐震《天下》里密集的“奶油花”,谢帆《远山•黛色》片段式并兼具中国传统美学理念的景观营造,杨勋《夜明石》闪光灯似的画面处理,王岱山于生活场景里对“光”的独特运用都无疑是又带来了新一轮的视觉冲击。

马灵丽运用白绢透明特性和虚拟光演绎出的实像与影子合体,李博、邓震、王鹏杰、王亚彬、王强、那危、李胤、袁远等人对艺术语言的不断“刷新”和拓进;张琳力图对艺术品与物品之间界限的消除;宋元元对物与空间关系的探讨;徐跋聘基于现代化进程变迁下的想象性画面构建;沈娜“不真实的风景”里透出的关乎命运及宇宙运转之间关系的新探索;于向溟作品中以预言关涉未来,以寓言指涉当代所带有的自我拷问与内省等等,都以其高度个人化、原创及赋有创造力的艺术语言告别了先前时代图式化及符号化等“流行”、“求同”的创作模式。

可见,无论是先前已建构成体系的趋向探索,还是这些多元化的新变无不是标志了由本土崛起并超越上世纪90年代艺术实践的当代先锋群体的全面形成。

编辑:冯漫雨