巫鸿点评:10件改变你看中国方式的当代艺术作品

0条评论

2014-11-09 10:00:04 来源:网易艺术

我们来看看芝加哥东亚艺术中心创立者巫鸿教授为大家选出的10件中国当代艺术作品。他系统地介绍了从1970年代到2000年代之间,中国的艺术运动和你不能不知道的前卫艺术家。推荐列表整理自巫鸿由泰晤士和哈德逊出版社出版的《中国当代艺术:历史》。

图为Wang Keping "Silence"(王克平 《沉默》)(1978)。

点评:他们(星星画会)试图表达自己置身主流意识之外的身份,他们年轻、叛逆,竭力为中国艺术家开拓未来。

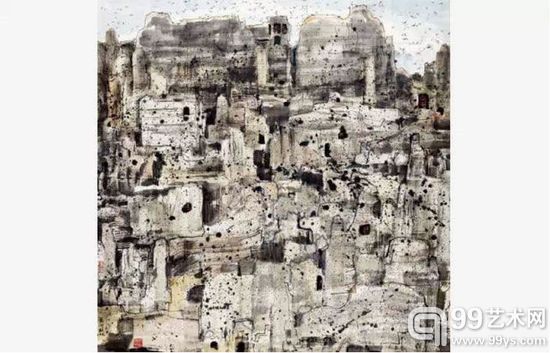

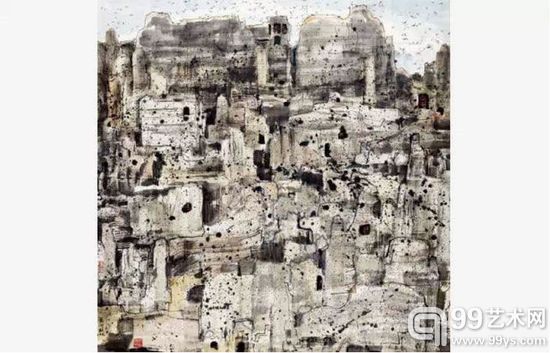

图为Wu Guanzhong, "Ancient City of Jiaohe" (1981)(吴冠中 《交河故城》)。

点评:在文革期间,这是一件非常大胆的作品。在那个特定时期,艺术家们不允许用这种抽象的方法来作画。

图为Xiamen Dada, photograph of the burning of art works in front of the Xiamen New Art Gallery on November 24, 1986。(厦门达达 在厦门文化宫门前焚烧作品)

点评:艺术家开始受到西方观念对当代艺术的影响,拒绝商业化,甚至拒绝艺术本身。其中也受到因为对过去几十年的宣传形象的不信任的影响。

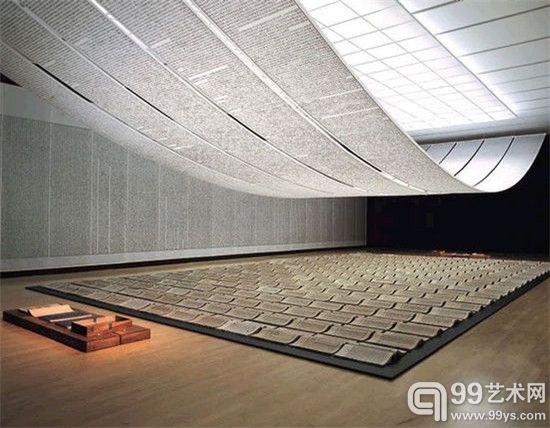

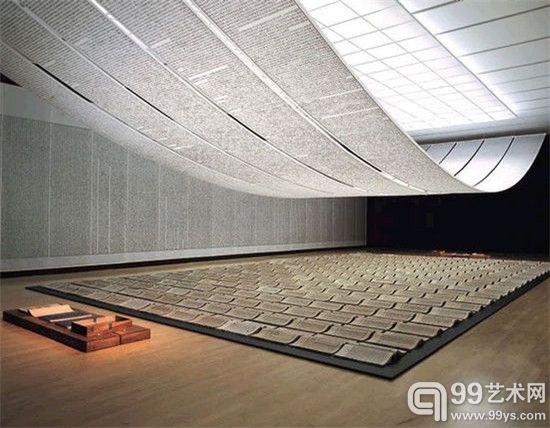

图为Xu Bing "Book from the Sky" (1987-1991)。(徐冰 《天书》)

点评:当人们走近徐冰的装置作品,第一印象是惊艳震撼。视觉上如此美丽的作品,但当他们近看时,却意识到根本无法阅读它的内容,而且所有文字都是荒谬的无意义符号。对于一位艺术家花三年的时间来创作如此莫名其妙的字符,他本身是对方法的一种拒绝。

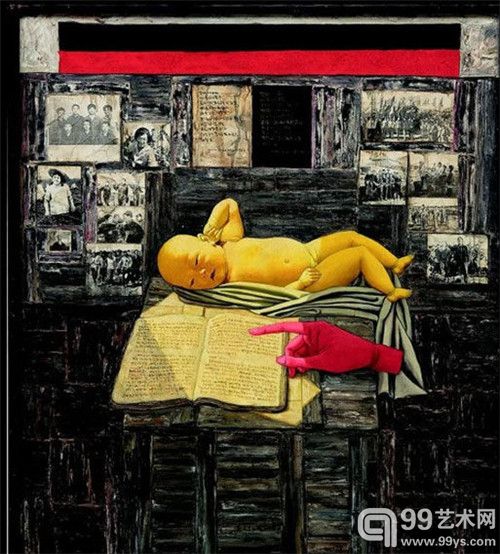

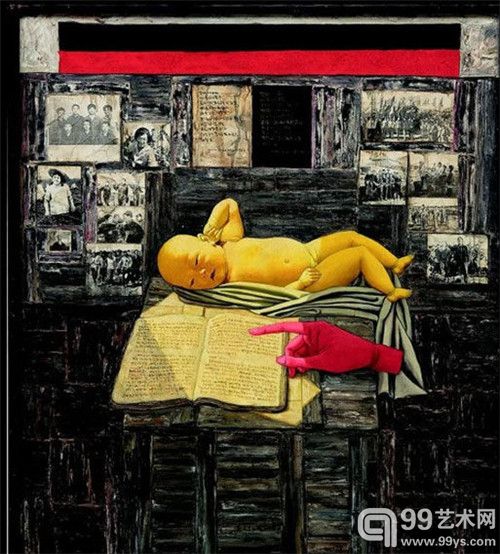

图注:Zhang Xiaogang "Chapter of a New Century" (1992)。(张晓刚 《创世篇:一个共和国的诞生二号》)

点评:艺术家对文革时期的记忆因新的特殊事件的发生而被激发。

图为Sui Jianguo "Ruins" part of the project "Property Development" (1994)。(隋建国 《开发计划·废墟》)

点评:艺术家通过作品反映城市发展进程是中国当代艺术的一大特征。当整个区域被破坏,这件作品也同时被毁。

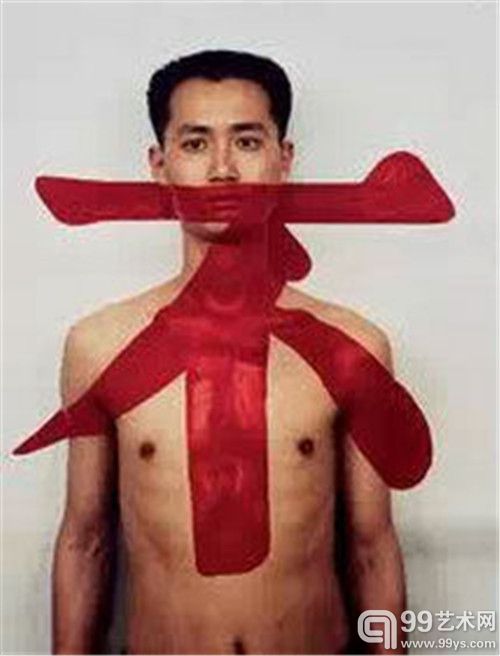

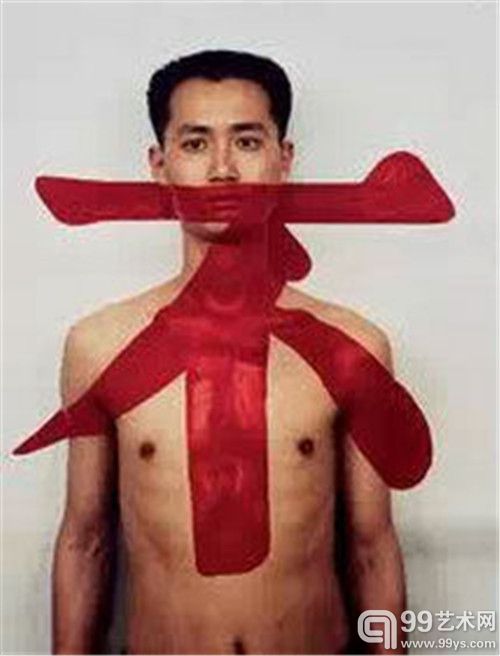

图为Qiu Zhijie "Tattoo 1" (1997)。(邱志杰 《纹身1》)

点评:自画像在文革期间是被禁止的——集体主义是最伟大的,个人主义是极大的被否定的。到后来艺术家尝试重新发掘自我,是一种个体意识的苏醒。

图为Wang Gongxin, "Brooklyn Sky" (1995)。(王功新 《布鲁克林的天空》)

点评:在西方传说中,如果你不间断往地下挖掘,你能直通中国。简单来说,作品显示艺术家身在北京,心在纽约,也是对全球化进程中个人经历的总结。

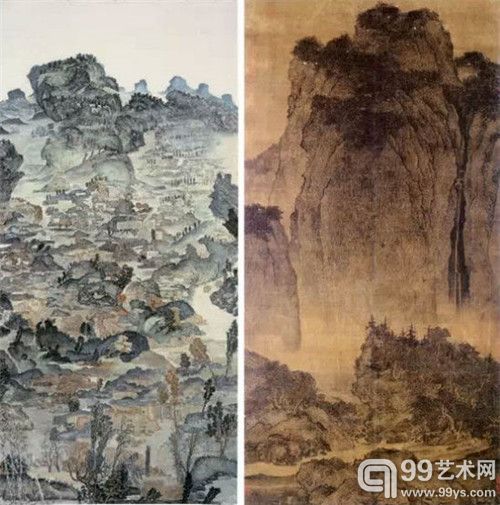

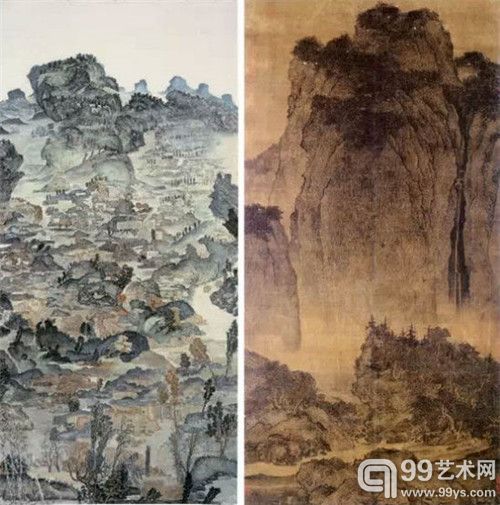

图为Yun-Fei Ji "Below the 143 Meter Watermark" (2006)。(季云飞)

点评:这件作品是与传统的对话。与右联宋代画家范宽的山水全景图相比,左联季云飞的山川是散落的,似乎要分崩离析。通过与传统艺术的对比,艺术家得以发现它们自身的现代性。

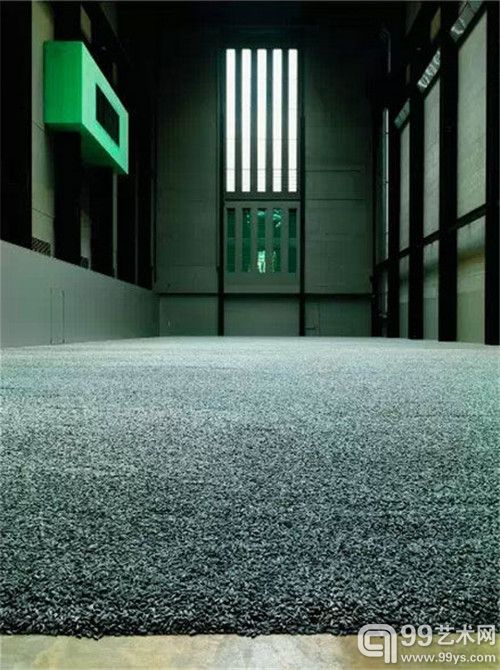

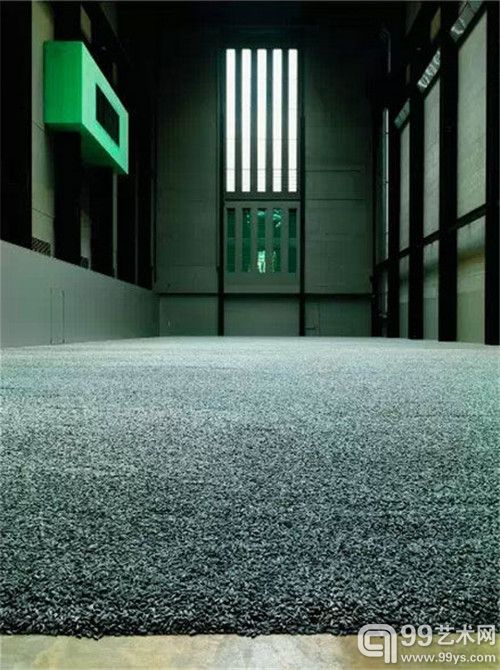

图为Ai Weiwei "Sunflower Seeds" (2010)。(艾未未 《1亿颗陶瓷瓜子》)

点评:毛主席是太阳,全国人民如向日葵一般心向着太阳。每一颗向日葵籽象征着无数的个体。这件作品基于文革的记忆,也勾起对中国人口密度剧增问题的关注。这一作品像是由千万中国人民共同组成的。这是一件极简主义作品,却将过去与现在以各种意义链接起来。

图为Wang Keping "Silence"(王克平 《沉默》)(1978)。

点评:他们(星星画会)试图表达自己置身主流意识之外的身份,他们年轻、叛逆,竭力为中国艺术家开拓未来。

图为Wu Guanzhong, "Ancient City of Jiaohe" (1981)(吴冠中 《交河故城》)。

点评:在文革期间,这是一件非常大胆的作品。在那个特定时期,艺术家们不允许用这种抽象的方法来作画。

图为Xiamen Dada, photograph of the burning of art works in front of the Xiamen New Art Gallery on November 24, 1986。(厦门达达 在厦门文化宫门前焚烧作品)

点评:艺术家开始受到西方观念对当代艺术的影响,拒绝商业化,甚至拒绝艺术本身。其中也受到因为对过去几十年的宣传形象的不信任的影响。

图为Xu Bing "Book from the Sky" (1987-1991)。(徐冰 《天书》)

点评:当人们走近徐冰的装置作品,第一印象是惊艳震撼。视觉上如此美丽的作品,但当他们近看时,却意识到根本无法阅读它的内容,而且所有文字都是荒谬的无意义符号。对于一位艺术家花三年的时间来创作如此莫名其妙的字符,他本身是对方法的一种拒绝。

图注:Zhang Xiaogang "Chapter of a New Century" (1992)。(张晓刚 《创世篇:一个共和国的诞生二号》)

点评:艺术家对文革时期的记忆因新的特殊事件的发生而被激发。

图为Sui Jianguo "Ruins" part of the project "Property Development" (1994)。(隋建国 《开发计划·废墟》)

点评:艺术家通过作品反映城市发展进程是中国当代艺术的一大特征。当整个区域被破坏,这件作品也同时被毁。

图为Qiu Zhijie "Tattoo 1" (1997)。(邱志杰 《纹身1》)

点评:自画像在文革期间是被禁止的——集体主义是最伟大的,个人主义是极大的被否定的。到后来艺术家尝试重新发掘自我,是一种个体意识的苏醒。

图为Wang Gongxin, "Brooklyn Sky" (1995)。(王功新 《布鲁克林的天空》)

点评:在西方传说中,如果你不间断往地下挖掘,你能直通中国。简单来说,作品显示艺术家身在北京,心在纽约,也是对全球化进程中个人经历的总结。

图为Yun-Fei Ji "Below the 143 Meter Watermark" (2006)。(季云飞)

点评:这件作品是与传统的对话。与右联宋代画家范宽的山水全景图相比,左联季云飞的山川是散落的,似乎要分崩离析。通过与传统艺术的对比,艺术家得以发现它们自身的现代性。

图为Ai Weiwei "Sunflower Seeds" (2010)。(艾未未 《1亿颗陶瓷瓜子》)

点评:毛主席是太阳,全国人民如向日葵一般心向着太阳。每一颗向日葵籽象征着无数的个体。这件作品基于文革的记忆,也勾起对中国人口密度剧增问题的关注。这一作品像是由千万中国人民共同组成的。这是一件极简主义作品,却将过去与现在以各种意义链接起来。

编辑:马婧

相关新闻

0条评论

评论