德拉克洛瓦创作于1830年的代表作《自由引导人民》

德拉克洛瓦创作于1830年的代表作《自由引导人民》

曾梵志2014年创作的新作《从1830年至今》

曾梵志2014年创作的新作《从1830年至今》

费多尔•巴甫洛维奇•列歇特尼科夫 1952年创作的《又不是一个二分》

费多尔•巴甫洛维奇•列歇特尼科夫 1952年创作的《又不是一个二分》

王兴伟 1998年创作作品《又不是一百分》

王兴伟 1998年创作作品《又不是一百分》

左:杜安•汉森 1970年创作的雕塑作品 《超级市场购物》右:达维特1793年创作的作品《马拉之死》

左:杜安•汉森 1970年创作的雕塑作品 《超级市场购物》右:达维特1793年创作的作品《马拉之死》

王兴伟 《男性浪漫英雄史之尘》 布面油画 200x155cm 1995年

王兴伟 《男性浪漫英雄史之尘》 布面油画 200x155cm 1995年

卡拉瓦乔 1602 - 1604年创作的《基督的下葬》

卡拉瓦乔 1602 - 1604年创作的《基督的下葬》

岳敏君 《下葬》 布面油画 380x300cm 2010年

岳敏君 《下葬》 布面油画 380x300cm 2010年

《梅杜萨之筏》 泰奥多尔•籍里柯于1819年创作的油画

《梅杜萨之筏》 泰奥多尔•籍里柯于1819年创作的油画

刘溢 1996年创作的《米杜莎之筏》

刘溢 1996年创作的《米杜莎之筏》

马蒂斯 1909-1910年创作的作品《舞蹈》

马蒂斯 1909-1910年创作的作品《舞蹈》

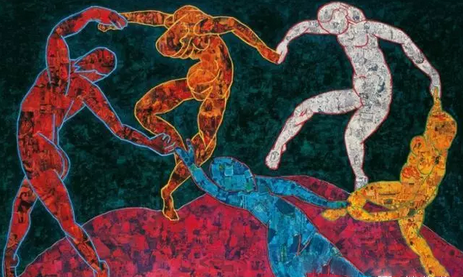

薛松 2005年 创作的作品《与马蒂斯对话》

薛松 2005年 创作的作品《与马蒂斯对话》

波提切利 1485年创作的《维纳斯的诞生》

波提切利 1485年创作的《维纳斯的诞生》

高瑀 《最坚强的泡沫》 布面丙烯 172.5x278.5cm 2010年

高瑀 《最坚强的泡沫》 布面丙烯 172.5x278.5cm 2010年

马奈 1863-1863年创作 《草地上的午餐》

马奈 1863-1863年创作 《草地上的午餐》

高瑀 2010年创作的《为落选者干杯》

高瑀 2010年创作的《为落选者干杯》

鲁本斯 《劫夺留西帕斯的女儿》 布面油画 223x209cm 1615至1619年

鲁本斯 《劫夺留西帕斯的女儿》 布面油画 223x209cm 1615至1619年

张洹 《鲁本斯》表演 2000年 根特S.M.A.K.美术馆,比利时

张洹 《鲁本斯》表演 2000年 根特S.M.A.K.美术馆,比利时

当曾梵志的《从1830至今》与德拉克洛瓦的《自由引导人民》在巴黎卢浮宫的德侬厅相遇之时,又引发了朋友圈的一阵骚动。这种骚动当然不是源自简单的图像及出处本身,而是惊诧于这般直白的面对与并置。改造是一种自由,面对艺术史的深沉积淀,对于旧时经典图像的重写,当红白蓝的旗帜在乱草中褪色,是以重建的方式完成消解,还是一种行动上的复制,从来就是各执一词。且来听艺术家们自己的回答。

王兴伟显现它的荒诞

“《又是一个两分》是一个革命现实主义的作品,具有相对固定的模式,它既有幽默性,又有说教性。但是我在创作《又不是一百分》里所参照它的模式正好与之相反。我所创作的《又不是一百分》只有在前者的映衬下,才能显现它的荒诞性。在1998年之前,我更多地是对原作的事实做出自己的判断,以及在当代语境下文本关系的改变。”例如在《男性浪漫英雄史之尘》中,王兴伟将杜安?汉森1970年的雕塑作品《超级市场购物》改造成了达维特1793年的作品《马拉之死》现场的清洁女工,而马拉则缺席。除了手中的吸尘器外,王兴伟的改造还包括将主角的视线改为向下,显出漫不经心和例行公事的样子,同样作为现场部分的浴缸等处结上了蜘蛛网。

岳敏君其实想摆脱西方文化的影响

岳敏君第一个在佩斯北京举办的展览“路”,讲诉了耶稣受难重生的故事。“在西方,耶稣受难的故事所使用的颜色、方法都是痛苦的,但是我们看佛教,传统壁画的色彩都是艳丽的,东方人对宗教从色彩的情感上和西方是不一样的。我想摆脱西方人在描述这样一个故事时心理的状态和感觉,所以也用了很多花哨的色彩。通过色彩的改变来重新理解一下所谓的宗教绘画和文化当中的影响。”岳敏君回答着这组作品创作之初的想法。“当我们在对自身文化进行挖掘、整理、宣传的时候,我发现我们没有找到一个方法来支撑这个系统,只能算有一个目的。所以我希望中国人能找到一个最本质的方式方法,或者创造出一个新的东西,来支撑我们的文化结构。”

刘溢发自内心的笼络大家

“创作时,我就是随着自己的心性来发挥,怎么过瘾怎么来。我受过严格的古典绘画训练,常年保持着一种个人游荡的状态。对于我来说,展示在博物馆里的作品已经不能称之为艺术品了,真正让我激动地东西,它应该是艺术家发自内心的个人情感的释放。利用古典绘画的方式,实际上就是在利用老百姓。因为我们大部分人是接受过古典艺术的洗礼的,某种意义上来说,它更容易笼络大家。通过这种绘画方式,还必须提供更多新鲜的内容给大家,要不然也就不能称之为是艺术家,那就是匠人。在我的作品里,我喜欢借用民俗的题材,忠实于传统写实主义的创作手法来传达我的那份感动。”

薛松站在巨人的肩膀上

薛松曾经历过两次不大不小的火灾,就好比牛顿看到一只苹果掉下来于是发现了万有引力,一切纯属偶然。这些经历与他后来创作中经常用到烧焦的小纸片有着直接的关系,而这些纸片的来源则是他有意识的选取各种中文书刊杂志,不同的文字图像配合着相应的主题。从传统文化到流行时尚,从经典西画到当代政治,薛松都会将它们拿来做轻松的调侃和戏虐,像《可口可乐在中国》、《与蒙特里安对话》、《与马蒂斯对话》等作品。2000年薛松在香格纳举办了名为“站在巨人的肩膀上”的展览,集中呈现了借用大师作品的创作语言。在这个创作过程里,薛松尝试着通过接触美术史与当下语境发生关联,例如烧掉很多与美术史相关的内容,再用烧剩的灰去勾线。这个过程对于薛松来说,是一件很过瘾的重建行为,从而获得思想上的解放。“随着观众与画面距离的拉近,整个画面的信息量也会随之加大,例如相互矛盾、排斥的内容会被解读出来。”

高瑀做一道属于我们这个时代的东坡肉

“艺术家在创作中引用与名画相关联的题材,说白了就是在做一张剧照的画,每个演员都可以做意义上的替换。我在创作《最坚强的泡沫》之时,行业内布满了所谓“当代艺术泡沫论”的说法。由此出发,泡沫让我第一个联想到维纳斯的诞生,因为她就是从泡沫中诞生的,才有了这件作品。其实我觉得无所谓用任何方式去诠释作品,因为它的背后始终会有利与弊的存在,关键看你怎么拿捏。好比一道东坡肉,延续到今天,我们依然在推陈出新,找到属于我们这个时代的做法。”

当艺术家尝试站在巨人的肩膀上去回答他们当下的心声之时,观众是否在这条看似捷径的老路上,看到了创造力的光芒?

编辑:罗远