民国的艺术市场究竟是怎样的?上海作为民国艺术市场的中心,有着怎样的面貌?关于民国艺术市场的研究对当今的上海艺术市场又有何启示?一直从事民国艺术市场研究的上海大学中国艺术产业研究院副院长、美术学院教授罗宏才日前在接受记者专访时表示,民国时期的“理性投资”和“自由开放的环境”是当下急需找回的。

去年底到今年3月,在一代收藏大家庞莱臣诞辰150周年、吴湖帆诞辰120周年之际的一系列纪念活动,也让民国艺术鉴藏和市场再一次走入人们视线。民国时期有着一批声名显赫的收藏大家,他们不仅拥有丰厚的财力,更有着深厚的人文底蕴和非凡的眼力,也由此成就了民国艺术市场颇为浓厚的人文氛围,至今为人们所津津乐道。

那么,民国的艺术市场究竟是怎样的?从何发展而来,有着怎样的特色?上海作为民国艺术市场的中心,有着怎样的面貌?民国时期又曾发生过怎样的文物流失?眼下,国内关于民国艺术市场的研究状况如何,对当今的上海艺术市场又有何启示?为此记者专门走访了上海大学中国艺术产业研究院副院长、上海大学美术学院教授罗宏才。上海大学是全国率先进行中国艺术市场史研究的科研机构。多年来,由罗宏才教授主持的国家社会科学基金艺术学重点项目《中国艺术市场史研究》课题组对于民国艺术市场及相关议题进行了深入的研究。谈到民国艺术市场之于当今的意义时,罗宏才表示,民国时期的“理性投资”和“自由开放的环境”是我们急需找回的。

世家贤达、人文氛围

绘就艺术市场底色

记者:19世纪末至20世纪前期,民间收藏风气日盛,造就了一批声名卓著的鉴藏家,他们不仅拥有丰富的收藏,且精于鉴赏,有着深厚的人文底蕴。能否说正是这些有见地的藏家,造就了民国人文氛围浓厚的艺术市场?

罗宏才:民国时期和清代收藏家之间有个衔接,这个衔接就是以传统金石考据为主的收藏。从乾嘉以来到清代同光时期,出现诸多注重金石考据的收藏家,并影响到民国。

民国时期,旧的满清官吏、世家大族虽然受到冲击,但很多世家大族后代也平稳过渡。这些世家大族的后代,如罗振玉、王国维、吴湖帆、张伯驹、钱镜塘、叶恭绰、庞莱臣、谭敬、章珩等,构成了新的收藏家群体。这些名家,具有一个共同的特点,那就是受清末金石考据传统的影响,具有良好的传统文化知识修养与精湛的品鉴能力,在进入民国以后在新环境的熏陶下,在收藏意识、收藏主题、收藏方式、收藏研究等方面,都出现了新的特征。

民国艺术市场分成北京、上海南北两个板块,以上海市场最为集中、自由、信息快捷。

这一时期南北两个板块收藏家的经济实力、鉴赏眼光,形成了民国时期人文氛围浓厚的艺术市场,尤其是集中体现在上海。当然北京地区有张伯驹、袁寒云、姚茫父、周肇祥等一大批收藏家,但北京的市场主要活跃在1928年之前,南京政府成立后收藏力量便衰弱了。

但上海地区一直势力不弱,尤其是跟南方世家之间密切关联的人,比如吴湖帆、庞莱臣、张珩、张大千、钱镜塘都是如此。上海当时艺术市场的发展和上海城市的新环境、特色、地位造就了这批人物,这批人势力强、眼力好,出现集中。市场孕育了他们,反过来他们也影响了市场,成就了1911至1937年之间上海在中国艺术市场的特殊的地位。

记者:你认为民国艺术市场有哪些特点?

罗宏才:民国艺术市场在结构、规模、布局、机制等方面,具有以下5个主要特点:

第一,相比清末,民国时期艺术市场规模进一步增大,结构进一步扩展。

民国艺术市场尽管规模、结构发生了很大的变化,但其承袭前代流韵,依附寺观庙宇主体而衍生、扩展的基本属性却仍然存在。

换言之,中国传统的艺术市场是依托于庙会市场而逐渐发展起来的。

庙会是中国传统市集形式之一,历史悠久、分布广泛。中国人依托“庙”这一物理空间进行宗教活动,并在满足祭祀神灵诉求的同时,逐渐开展娱乐、买卖等多元活动,形成了富有中国特色的庙会文化。人群聚集于庙会,百物得以买卖,各类专业市场孕育而生,其中就有专注于艺术品买卖的艺术市场。例如北京城隍庙、隆福寺、护国寺,开封大相国寺,杭州昭庆寺,以及后来的南京夫子庙,杭州吴山庙会,上海城隍庙等,都是按照此类模式发展起来的。即使现在,各地诸多古玩市场在场域设定时,仍保留此类历史流韵的踪迹。

民国时期艺术市场基本延续前代依托庙会发展的模式。不同的是,因城市规模、结构、经济发展水平的不同,庙会市场大小各异,艺术市场也各不相同。

突出者为迅速崛起的上海艺术市场。在承袭庙会传统,围绕城隍庙、豫园的主体市场外,逐渐衍生出依附租界、融入拍卖等新市场形式的特质。

另外,民国时期随着中国传统艺术品金融业务的开展,银行业、典当业等金融主体开始介入艺术品市场。银行主要利用自身资金、信誉承担艺术品抵押贷款、艺术品保管、艺术品买卖等多项业务,这包括中央银行、中国银行、交通银行、中国农民银行、盐业银行、四行储蓄会、美丰银行在内的各类公、私办银行。银行的介入,典当的存在,古玩店规模的扩大,专题拍卖的出现,后期还有展览会的兴盛,使民国时期艺术市场结构扩展、规模增大。

规模增大的原因是消费群体规模、性质的改变。清代末年艺术品消费主体是官吏、世家大族、少数外国人。民国则是新的官僚阶层、新的富人阶层、新的知识群体与呈增量趋势,携带不同背景、目的的来华外国人群体。以北京为例,艺术品消费系统中知识分子群体中的周肇祥、余绍宋、鲁迅,来华北京外国人系列中,文化商人阶层如日本的山本悌二郎、伊藤为雄、田中庆太郎、小原荣次郎,美国的劳伦斯·希克曼(Laurence Sickman);外交官系统如法国杜柏秋、日本须磨弥吉郎等。应该说,上述各色人等构成

在北京、上海南北两大艺术品交易中心的带领下,全国各重要城市在新旧交替中都出现了短暂的繁荣,虽没有北京、上海结构完整,但规模都较以前增大。具体来说,民国时期各地古物市场发展的黄金时期应为1911至1937年,尤其是1928至1937年这一时段。通过统计这一时期的资料可以发现,1928至1937年的10年间,古玩店、古玩商会数量很多。如1947年统计在册的天津市古玩书画商业同业公会会员就有近200人。

抗战时期,上海成为孤岛,重庆作为陪都又形成另外一个艺术中心,就是重庆的战时艺术市场。这个中心虽然规模较大,但无论在整体质量还是交易量方面,均无法与之前北京、上海的艺术市场相比。

第三,民国时期艺术市场机制更完整。

民国时期商会监督、市场推介、市场扶持等各个方面艺术市场机制更加完善。受西方影响,艺术市场中宣传力度和方式更加多元,并在不同时期有不同特点。例如,在清末民初润例推介艺术品达到鼎盛,后来润例逐渐被古玩店、笺扇庄以及艺术品展览替代。

第四,民国时期艺术市场现代化趋势增强。

从物理条件上来讲,陈列设计、展示方式、价格体系、推介体系等都较以前发生了巨大变化。例如北京和上海的古玩店、笺扇庄较早就安装电话、铺设各式西洋地毯,并配备翻译。后来西安的古玩店也配有翻译,专门做洋人的生意。

另外,指数、统计数字也纷纷开始在上海地区艺术市场中应用,这都说明民国时期艺术市场现代化趋势增强。

第五,民国时期的艺术品流散加剧。

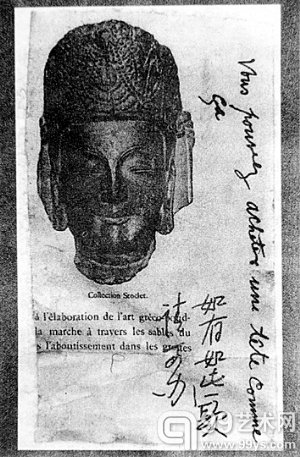

清末民初,北京市场艺术品增加,很多国内外大藏家、外商纷纷利用此机会到北京设分店。如日本的山中商会、三井洋行、茧山龙泉堂、东京壶中居、尚雅堂;英国的布卢滋商行等。其中山中商会曾将前清恭亲王府历代储藏购买一空。还有将昭陵六骏中两骏盗卖出国的华裔外籍人士卢芹斋先后开设的通运公司、卢吴公司,也在各地设立分支机构。

因政权不稳、战乱、灾荒等因素的影响,造成古物没有得到有效的保护。1914年北洋政府颁发最早的关于保护古物不准出口的方法,但都形同虚设。

如果说清末八国联军攻打北京是一次公开文物掠夺的话,那么民国时期则是一种半遮半掩的行为。民国时候交通便利,火车、飞机等现代交通工具普及,西方藏家和商人极易深入中国腹地活动,造成艺术品大量流失。

流失的高潮点就在1928年前后。清末民初,南方各种灾荒就造成大量盗墓现象,北方的盗墓狂潮则是在1928年前后。河南、河北、陕西、山西各地人们为了在灾荒中生存,加上北京、上海古玩市场的需求,催生出各文物流失源生地支撑北京、上海市场的繁荣,北京、上海的畸形市场繁荣反过来促使盗掘加剧,盗掘则造成重要历史文物资源的毁灭性破坏。

编辑:陈荷梅