壹

美国艺术史家乔纳森•克拉瑞从视觉分配机制的变化这一视角,重构了西方绘画史的轨迹。他将“视觉分配机制”划分为三个支点:知觉、感官和视觉。所谓的视觉分配机制,指的是在不同的视觉生成语境下,视觉、感官和知觉三者之间的分配是不同的,或者说各自的侧重和主导有所不同,并随着语境的变化生成新的分配。因此,不同时期、不同艺术家的绘画实践,其视觉分配机制迥然有别,而且即使同一个画者在其创作生涯的不同时期,也会有所差异。

因此,如果古典艺术的视觉分配机制是知觉占主导的话,那么,到了塞尚这里,支配者无疑是视觉本身,或按克拉瑞所言,这是一种“知觉的悬置”。当然,梵高既不同于古典,也不同于塞尚,他的绘画实践则更多依赖于身体感官。基于这一理论铺陈,我们发现,虽然更多时候,何多苓被归为“伤痕美术”,但实际上,其绘画实践中的视觉分配机制并不同于“伤痕美术”背后的理论支撑。事实证明,何多苓强调的是手感、技术与感官,而“伤痕美术”背后的主导者既不是感官,也不是视觉,而是知觉、观念或意识形态。当然,这样的划分并不是将其彻底从历史语境中抽离出来,克拉瑞早就提醒我们,之所以称为分配机制,只

是三个支点的侧重不同,而并非完全依赖于某一支点。

可以说,“手感”是何多苓绘画的最主要的质素。在他看来,手就是他的思想。而这样一种实践方式亦如黄专所说的无疑更切近1 9世纪的现代主义。

牵引“手感”的是整个感官体验。相比而言,眼睛与观看似乎反而成为次要的了。当然,强调“手感”并不意味着绘画完全依寓于随性的身体感知及欲望生长,实际上,在这里,“手感”的根本还在于控制。从起笔到运笔,直到收笔,是一个自由的控制过程。也就是说,这样一种书写方式并不是完全放空,它不仅有一个底本或依托(无论是创作还是写生),而且——也是更重要的是——书写本身的内在控制。我们不仅从画面中感受到抒情与诗性,也能从笔触中体会到韵律与节奏。也因此,越往后,他越加拒斥颜料覆盖,越加厌恶一遍一遍在画面上做肌理,而尽可能地呈现颜料的透明感和笔触的纯粹性。在他看来,画面的质感不是做出来的,而是一笔画出来的。这一点倒的确契合了传统文人画对笔墨的要求。这也体现了他对控制本身的要求及其控制能力。何多苓坦言,在绘画上,他从来没有撒过谎。或许,这种颜料、笔触的透明感和直接性本身就是一种语言层面上的“诚实”体现。

尽管有关何多苓绘画的研究、评论已经数不胜数了,其绘画的来路也已被梳理得非常清晰了。但为了论述的需要,我们还是有必要赘明一点,早期俄罗斯学院主义、印象派,包括后来怀斯、超现实主义等对他的深刻影响。看得出来,9 0年代以后,特别是近年来,画面中的文学性和诗意感越来越弱,虽然,画面中的陌生感、模糊性和不确定性依然存在,但曾经忧郁的气质与伤感的情调渐渐被抽离,或者说是被压缩在笔触中。如前所言,对手感(或感官)的强调,并不意味着对视觉的忽视和回避。事实上,我们从何多苓对绘画史的依托中也不难看出,他也很看重视觉结果。何况,他最早取法的对象,比如俄罗斯学院主义,怀斯,包括超现实主义,等等,其实都在塑形。而且,在何多苓的绘画中有着浓厚的古典气质,除了画面气息(比如冷光感、灰色调,包括人物瞬间所形成的动作)以外,其实他对于素描的依赖本身意味着其并不乏古典色彩。所以,他的绘画不是诸如塞尚此类的纯粹的视觉实验,他还是意在诉诸物象的塑造与背景的协调构成。很多时候,这更像是一种隐喻、象征或叙事,而不是观看。

类似的解释已经很多,毋需我在此多言。我甚至觉得,何多苓自己的理解可能更到位,特别是他对于手感的描述,明显比任何他人的评述都更具体验感和切身性。至于画面中的隐喻、叙事和象征,也有很多研究,还有人将其追溯到中国士大夫传统。现在看来,这些都无可厚非。不过,我真正关心的问题是,画面内部的叙事是如何展开的?或者说,在这样一个视觉生成过程中,有没有一个句法支撑这个视觉结构或话语逻辑?或者说,作为一个相对自足的世界,绘画本身是如何展开的呢?若再更进一步,手感与句法之间又存在着怎样的关系呢?

贰

需要表明的是,所谓画面内部的叙事既不是笔触和线条的节奏,更不是画面题材的具体所指,而是一种空间的建构,或者是一种视觉句法的建构。这一点,或许恰恰是被以往关于何多苓绘画的研究忽视了的一个方面。而在我看来,其中有三个画面构成元素值得讨论:地平线,人物动作,及光感(包括色调)。

从《青春》开始至今,“地平线”这一画面意象几乎贯穿了何多苓近四十年的创作。毋庸说,这是受怀斯《克里斯蒂娜的世界》的感触和启发所致。不过在后来的访谈中,何多苓多次提到“地平线”其实与他的知青生活也有些许关系。一直以来,更多的解释则是,“地平线”这一意象本身所象征的忧郁、诗意和抒情性。不能否认,何多苓对于“地平线”的自觉并非没有气质上的暗合。但有趣的是,恰是“地平线”,凸现了画面的空间的纵深感。也就是说,“地平线”在这里所承担的功能不仅只是现实场景,或诗意的象征,还可能是一种视觉句法。

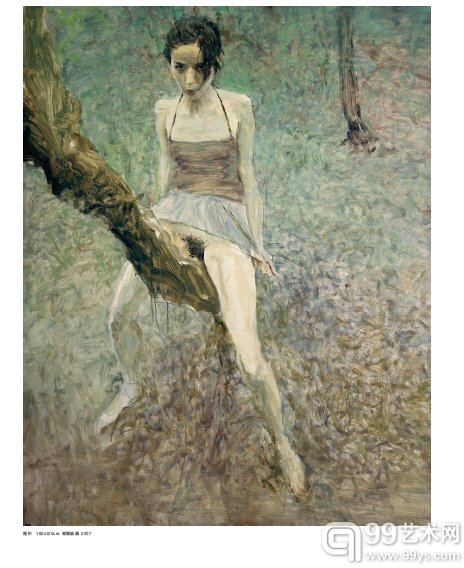

人物的塑造,是何多苓多年来最主要的绘画实践。特别是对人物动作的考究成为他鲜明的风格。以往的评论,不是将动作从背景空间中抽离出来,就是线性地赋予动作某个具体的背景意义,不过似乎还是离不诗意、性、情绪等等。然而,设若抛开这些,将其放在一个纯粹的视觉向度上去看,便会发现,所有人物的动作其实与背景有一种空间意义上的呼应。《小绿人》中女孩向前躬身(奔跑)的动作与背景树林小道的路相融为一体,形成一种前后方向的纵深感。与之相类的还有《兔子与飞毯》。另外,《乐园》中女身体倾斜的方向,与树枝的方向及地平线倾斜的方向,也是一体的。从右下角到左上角,对角线形成了种空间感。《兔子森林》、《兔子想飞》亦复如此。而《青春2 0 0 7》中一致前倾的人物动作与向左右两边倾斜的地平线,包括与之几乎平行的云团流势,共同建构了一个坚固的深度透视结构。其实,如果翻看他早期作品,这一点体现得尤为明显,比如《小翟》、《乌鸦是美丽的》、《偷走的孩子》、《塔》、《秋天的风景》及《午后》等无不如是。

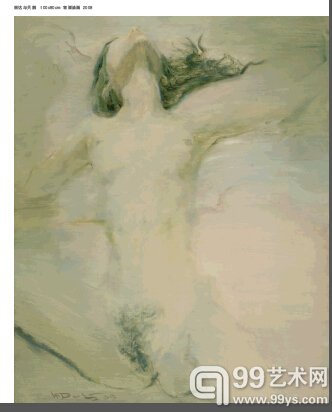

除了地平线和人物动作,光感(包括色调)也是空间句法之一。三十余年来,何多苓绘画的色调变化其实并不大,一直偏灰。近年来,灰绿色成为其画面的普遍基调。相对单一的灰色调,尽管压抑了色彩自足的可能,但是,何多苓则通过白光的凸显,纯化了色调,而且还带出了一种空间感。比如《野园》,毫无疑问,白光的使用并不符合自然规律,但在这里,其恰恰与画面四周渐向人物(抑或光源)所趋的色调过渡,形成了一种透视结构。因此,“光”在这里不再是一个具有明确所指的物象,或许,就是为了视觉建构需要的赋予。有趣的是,在这幅画,人物动作与树枝的方向,包括白色地板的方向,形成了第二重空间结构。还如,《小男孩在寻找他的声音》中“光”同样扮演着这样的空间句法的角色。

或许在何多苓眼中,这些并不重要。所以,在访谈和自述中,他很少提及。但不能否认的是,其对画面深度建构的重要意义。且事实也已表明,对此,实际上他并非缺乏自觉。故而,所谓的“绘画性”(或者说“绘画的深度”),不仅体现在笔触、颜料、手感等,还体现在视觉空间的建构。甚至可以说,即便是“手感”,也不只是体现在笔触、线条与轮廓,视觉空间也是其重要的一部分。这一发现,某种意义上,重构了他的视觉分配机制。假如从这个角度看,其实主导者不再只是感官,视觉也是其重要的一部分。

叁

经由这一视角和路径,再来看此次参展的几位学生的作品。事实上,之所以选择他们,也是因为他们的绘画实践比起其他几位更契合“手感与句法”这个主题。不消说,他们都是手感较好的画者。问题在于,除此之外,可能更重要的是他们对于手感及视觉本身的理解。这才是决定他们绘画深度的主要因素。

郑越和余佳的作品明显受何多苓风格的影响。他们之间相似到以至于郑越画中的女孩和余佳笔下的杂花,给很多观者的感觉仿佛在何多苓画中出现过一般。可一旦细加观看的时候,就会发现,其实他们之间还是存在着很大差异。至少,她们还不具备一笔到位的控制能力,所以很多时候,她们不得不依赖笔触叠加和色彩覆盖。

不像何多苓画中的女孩,郑越画中的女孩少了阴郁、忧伤和惶恐,而多了些许朴素、苍白,甚至空洞。画面都是灰绿色调,但郑越似乎多用纯色,而不是调和过的。也因此,画面多了一份色彩的张力。不过,这种对比强烈的色彩基调,使得人物的塑造反而被削弱了。尽管她也是使用白光突显人物,但不具备空间句法的功能。

比起何多苓的率性与洒脱,余佳的花草显得有些节制、谨慎,甚至小心翼翼。不过,从中我们也不难看出,余佳更强调的不只是书写过程,毋宁说画面的质感才是她实验的对象和真正的诉诸所在。她的用笔或者说笔触的铺排方式明显不同于何多苓。不像何反对“做”的视觉效果,余佳有时候还是智慧地“做”一些局部效果。特别是对背景的处理也迥异于何多苓,有时候,她会有意抽掉写生对象的真实环境,以类似纯粹墙面的形式作为背景。所以,看上去不像是风景写生,而像是一幅恬然的静物速写。

叁就“手感”而言,最贴近何多苓要求的无疑是曾朴。尽管最终的视觉效果可能离何多苓最远。曾朴属于那种手感极好的画者,寥寥数笔,便能生动地勾勒出一幅肖像或一个人形,且所呈现的还不是一个简单的外形,而是一种内在的气质和某种心理状态。和何多苓一样,曾朴也很少采用覆盖和叠加的手段,常常一笔写就。块面笔触,冷色基调,加上背景又全然被抽离,无疑更加凸显了所塑造人物的瞬间状态。

如果曾朴的绘画更接近何多苓“手感”要求的话,那么,何千里的实验似乎与何多苓绘画中的视觉叙事或句法空间有着某种隐性的联系(也或许是一种巧合)。甚至说,在他这里,手感并不重要,他更在乎的是视觉结果及其内在构成。然而,无论画面题材,还是色调、光感,包括空间构成和视觉逻辑,都不同于何多苓。同样是块面,曾朴还遵循着塑形的规则,而在何千里这里,即便是笔触也不再为塑型服务,相反,它恰恰是为了破坏塑形,为了解构透视逻辑。所以,他有句法,但是散乱的,碎片化的。一切都显得那么荒诞。或许,他就是在

营造这样一种异托邦式的幻景。

前面说过,在何多苓绘画中还隐伏着一层(或两层)空间句法或视觉叙事,但在郑越、余佳及曾朴的绘画实践中,虽说汲取了不少何多苓绘画的要素,特别是书写意味,但无疑缺少了这样一层内在的话语结构。也正因此,他们的画面相对而言显得单薄了一点。虽然何千里不乏相类的冲动,但还是在探索和实验中,因此所获得和呈现的句法空间和视觉逻辑不可避免地显得有些生硬和牵强。正是在这个意义上,我想——也期待——“手感与句法”这一问题的介入会成为他们继续学习和实验的新起点。

编辑:孙毅