艺术家李牧“仇庄项目:勒维特与卢道德”展在震旦博物馆开幕

0条评论

2015-06-20 19:17:05 来源:99艺术网上海站 作者:周瑾

2015年6月19日下午,“仇庄项目:勒维特与卢道德”展览于震旦博物馆一楼艺文厅呈现。“仇庄项目”是艺术家李牧的一个艺术行动,筹划与实践至今长达五年,项目的核心是在仇庄当地长达一年多的艺术行为,将西方现代艺术的经典作品透过重制的方式引入村庄的日常生活,让艺术与农民的现实生活产生许多意想不到连结。

本次展出以单元节选的方式,展示聚焦在极简主义大师勒维特作品与村庄画师卢道德两人之间碰撞的火花,除了透过微型的故事描绘,也加入全程记录片播映,藉此牵引出整体项目中精彩的各式“人与艺术相遇”的真实样貌。震旦博物馆认为“仇庄项目”这个聚焦于人的生活与艺术,呈现了多重面向的丰富故事,将为观众提供一种新的视野,探索中国与西方、城市与乡村艺术实践的另一种可能。

“仇庄项目”是李牧在家乡的一个长期介入项目,主要的行动是在仇庄复制并展出荷兰Van Abbe美术馆的重要馆藏品,这8组欧美当代知名艺术家的10件作品是由李牧亲自挑选,选择作品的原则有二:一是作品与村庄之间能否找到某种联系,二是作品与村庄能否建立一种新的关系。而长期支持本项计划的乐大豆(Davide Quadrio)与查尔斯•埃申(Charles Esche)也特别担任本展的策展人。

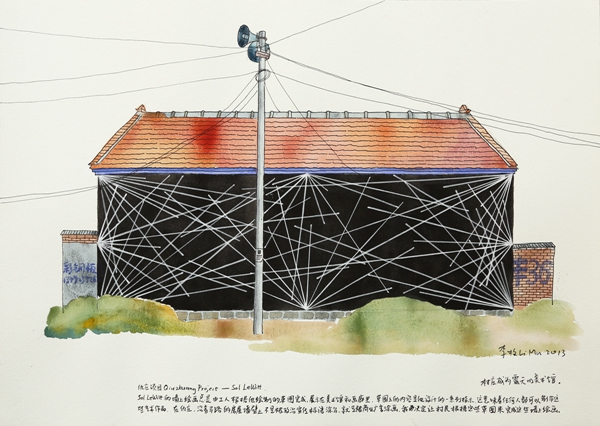

本次展览节选的单元是卢道德和索尔•勒维特的“相遇”。索尔•勒维特是美国艺术家,概念艺术和极简主义的倡导者和标杆人物;卢道德是村里的老画师,从未正式学习过绘画,但是做过乡村教师、大队干部、剧团布景、木匠,最后在仇庄本地靠画神像谋生。尽管对西方文化并无好感,卢道德还是接受了李牧的邀请,和他一起复制了两幅索尔•勒维特(Sol LeWitt)的墙画(Wall Drawing No.256,Wall Drawing No.480)。展览包含制作过程的纪录及李牧对卢道德的访谈等视频,以及“仇庄项目”实践期间的工作日记与手稿,将以整体项目的精选环节的方式,一同呈现。

将西方艺术作品抽离出艺术领域,以不同的重制方式进入农村的日常生活,本身就涵纳着诸多的可能性与讨论,但过程中李牧关注的核心受众是村庄里的人们。当我们重新检视这个项目,艺术家实际上透过各种作为提出一种村民与艺术产生关系的方式。过程中,李牧并未向当地村民灌输西方文化,只是创造让村民接触艺术作品的环境和方式,透过艺术、知识和经验与自己的村子建立一种关系,探讨彼此的相处方式和影响的可能性。

李牧在接受采访时表示,“‘仇庄项目’是我重新面对我的过去、我的出生地以及我的亲人的开始。整个项目的过程像一段心灵回溯的旅行,我的心里不再有对村庄的恐惧,不再想逃离。我对那里的一切,所有快乐的和不快乐的,充满了感激之情。”而本次展览对他而言,“可以呈现出我对这个项目的思考,理性地呈现我对这个艺术项目的理解。在仇庄,我的分享和交流对象是村民;在美术馆,我的分享和交流对象是观众。”

当村庄的公私空间皆成为与艺术共处的可能环境,一个露天的美术馆由此而生。艺术欣赏或接触与现实生活两者间赤裸裸的相遇,村庄是李牧艺术行动实践中充满独特性的场域。那时那景已过,艺术家用手稿、影像、纪录片等方式留下“仇庄项目”的印记,从中我们看到李牧迷人的行动,起自环境建构到叙事铺陈的艺术创作,转化成一段一段的故事章节。艺术家完成了一份书写和纪录,而今日,在震旦博物馆展现的“仇庄项目:勒维特与卢道德”,则是一段提供给观众的选段,供我们如今重读。

纪录片“仇庄日志”分成四部展现为期一年的“仇庄项目”和李牧在故乡的生活,做为展览的一部分,分三次放映,将这段奇妙的旅程再度呈现给观众。此外,7月18日亦有艾美林女士的专题讲座“艺术为人民服务:仇庄项目与当代乡村中国艺术项目的历史”,更多相关活动信息请关注震旦博物馆官网、微博及微信。

手稿

艺术家简介

李牧,1974年生于江苏丰县,毕业于清华大学美术学院,现生活工作于苏州及上海,2011年入围今日艺术奖,2012年获得亚洲文化协会(ACC)奖助金在纽约ISCP(国际艺术家与策展人工作室)做艺术驻留。创作主要以录像装置和行为艺术为主。如2008到2009年进行的“蓝色图书”计划,是针对失足未成年人的艺术影响计划。2010年上海世博会期间与荷兰埃因霍温Van Abbe美术馆合作“双倍无限”展览,进而着手进行本次展出的西方艺术下乡的艺术项目。

编辑:马婧

相关新闻

0条评论

评论