李津的欢笑和悲凉

0条评论

2015-09-11 10:21:45 来源:99艺术网专稿 作者:汪民安

在1980年代中期,水墨画面临着一次重大的危机。就像有些批评家所宣称的那样,水墨画穷途末路。这是因为,酝酿水墨画的历史背景已经一劳永逸地逝去了——无论这种背景是一种生活方式,还是一种意识形态;无论它们是一种自然结构还是一种社会结构。水墨画的基础已经消逝了,正如古典语文和古典戏曲的基础已经消逝了一样。水墨就此成为一种僵化的毫无生命力的绘画形式。人们也因此同传统水墨画之间有一个巨大的沟壑:既是心理的沟壑也是历史的沟壑。这样,一个必须提出来的问题是,水墨画如果还要新生的话,它必须进行怎样的改造和实验?这就是所谓新水墨画的诞生。

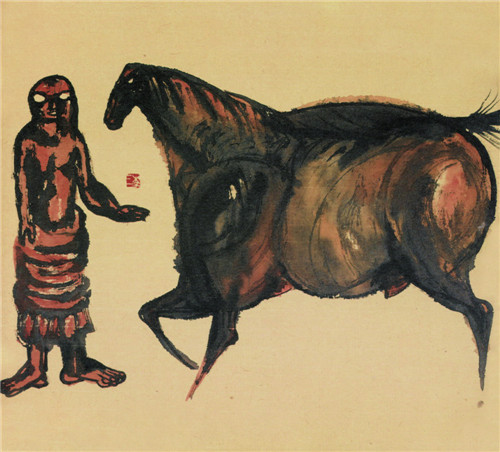

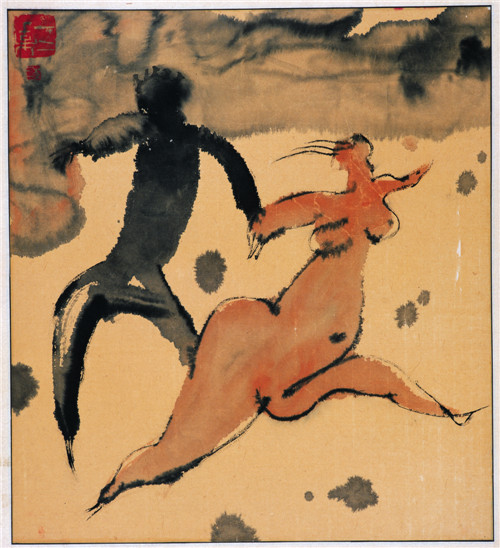

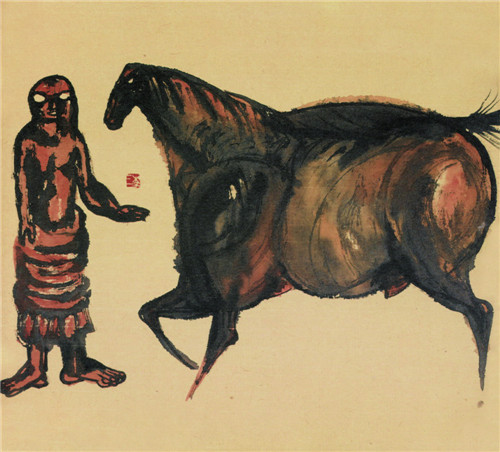

李津 《西藏组画 十二》1984 纸本设色 48×43cm

李津 《西藏组画 十》 1984 纸本设色 48×43cm

新水墨画的实验,大体而言,有三种方向。第一种是谷文达的方式。谷文达受杜尚的影响。他明确地宣称他崇拜杜尚,“在西方现代艺术中,我认为杜尚是最伟大的。他是现代艺术的掘墓人,他把艺术推到了一个极端,所以很难打倒他”。而他的理想就是在中国完成杜尚已经完成的事业,“把中国如此悠久的传统绘画艺术推到某个极端,使他无法再向前走了。那时我也许就不再画画了。”他不是改造中国画,而是试图以他的方式来终结中国画的传统。他曾经是一个国画家,也受到严格的国画训练,因此,由他来终结这个传统就非常合适。他将书法,错别字,大块泼墨,宣纸以一种特殊的方式装置在一起,而发展出一种独特的艺术形式——他运用水墨画的材料来将水墨画完全颠覆。在他这里,水墨画确实走到了尽头。在谷文达的激进实验面前,任何的水墨画创作都显得可笑。

但是,水墨画毕竟不可能走向终结,人们在尝试另外的方式来让它获得新生。这就是朱新建开拓的方向。朱新建不是将水墨画推向极端而让它死亡,相反,他转换了水墨画的题材,并发展出一种新的绘画趣味——不再是传统文人画一以贯之的古雅的山水趣味,而是一种充满色情的大众化的低俗趣味。因此,他创造了一种亵渎的风格,一种对传统水墨画进行亵渎的方式来让它获得再生的风格。水墨画的拘谨传统一下子被冲破了。人们可以在水墨这个形式框架下注入各种各样的题材和故事——既然色情、裸女和性都可以堂而皇之地进入到水墨中,那还有什么不能作为水墨画的题材呢?

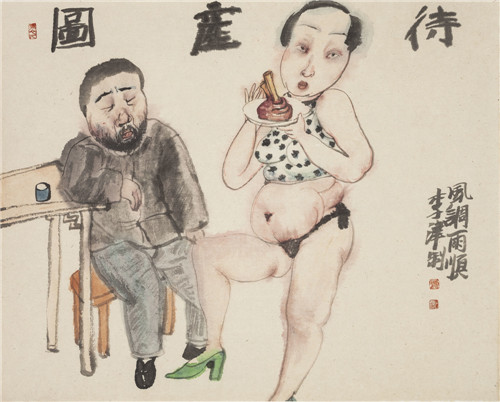

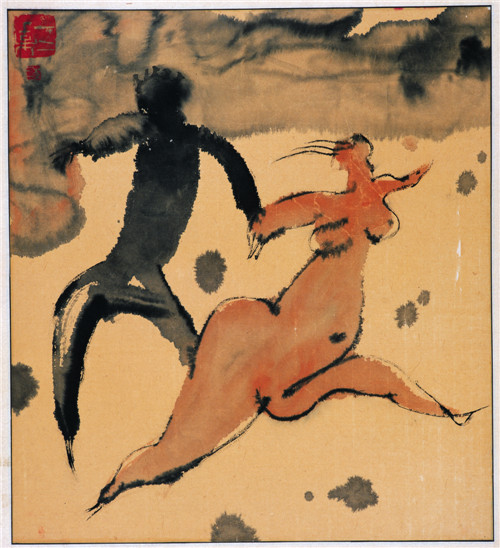

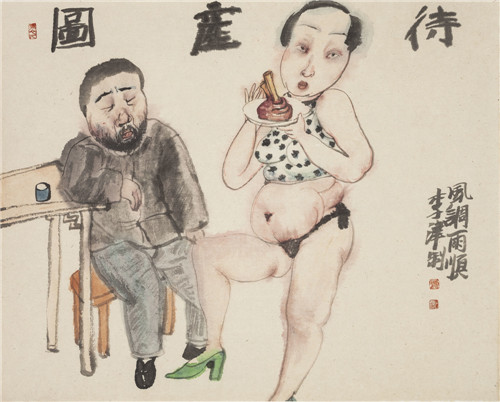

李津 《待产图》 1997 纸本水墨 39.5×49cm

李津 《中医治本》 1998 纸本水墨40×44.5cm

另一种方向是李津等人的水墨实验。既不像谷文达那样以激进的方式让水墨走向终结,也不像朱新建那样对水墨进行亵渎(或者说,挖掘出一直受压抑的春宫画传统来激活水墨画),而是将油画的现代主义尝试,将油画的现代主义风格引入到水墨中来——也就是说,绘画剔除了它的材料限制,而追求一种表现主义的现代风格。李津在西藏的现代主义尝试非常明显地摆脱了水墨画的传统,他将西画中成熟的现代主义样式,尤其是表现主义的样式运用到水墨画中来,实际上,这种尝试,让人们忘记了西画和中国画的区分。在这些尝试中,绘画呈现的至关重要的是一种风格,在此,是一种风格在统治和标注着绘画,而不是一种材料在统治着绘画。人们在这里首先看到的是一种风格,一种形式主义的创造,其次才会意识到这是运用水墨材料而完成的绘画。就材料而言,它是水墨画,就风格而言,它与传统的水墨画毫无关联。

这是李津的开端。尽管他受到很好的水墨基础的训练(我们看到他在学徒期就表现出了一个国画家的天分),但是,在他职业生涯中几乎没有画过传统意义上的水墨画。他在西藏的现代主义开端,毫无疑问地显示出他受到当代艺术的影响,而并没有将自己禁锢在传统水墨之中。事实上,李津几次去西藏也正是试图通过西藏这种特殊的文化环境来打破各种既定的艺术成见,他试图在这里寻找各种刺激,灵感和启示,从而摆脱当时的绘画主流——无论是油画主流还是水墨画主流。打破主流的方式,要么是对过去的挪用,要么是对他者的挪用。我们看到,李津在80年代末和90年代初的一段时间里,进行了各种与西藏有关的绘画尝试,他围绕着西藏的灵智、风俗、宗教和艺术展开了一系列的绘画实验,这些实验有他独自的体会和经验,这是他自己隐秘的西藏想象。它们呈现出各种不同的风格。坦率地说,这些绘画因为具有强烈的私人性质,而且很少展出,它们并不为人所知。这是李津的喃喃低语。

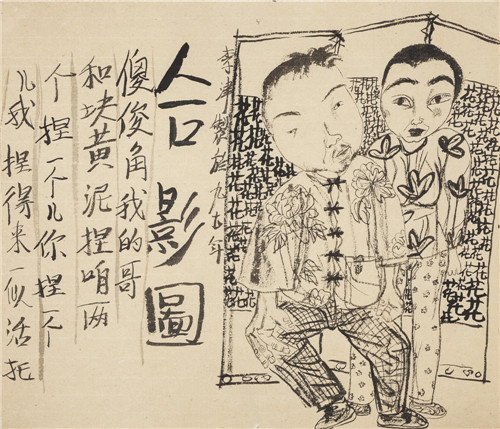

在90年代中期,李津回到了北京。他过上了一种与西藏迥然不同的胡同生活。正是胡同生活的世俗性,让李津感到了生机勃勃。尽管他受到各种潮流的影响,他也试图进行多种多样的尝试(人们发现,他在这个短短的几年时间内居然创作了那么多风格和趣味迥异的作品),但是,真正触动他的,或者说,真正让他得心应手的是他目力所及的世俗生活。这种当代的世俗生活,正以各种方式进入到90年代的艺术形式中。人们也正是在此时告别了80年代的崇高和英雄主义,告别了各种极端的冒进尝试,告别了各种各样的不朽之幻觉。对日常生活的兴趣从各个方面被激发出来了——在文学,在电影,在当代艺术中都是如此。李津的意义在于,他是水墨画家中最先对世俗生活感兴趣的人。这是李津的至关重要一步。在他这里,世俗生活开始有了水墨的表达方式,反过来,水墨画中塞进了一种新的题材——传统水墨画,尤其是文人画是以排斥世俗生活而获得其特殊性的。李津则刚好相反,他的作品的特殊性就在于引入了世俗生活。这也是他和朱新建不一样的地方,朱新建的作品中有世俗性,但是,这种世俗性一直被色情和爱欲所压倒,世俗性呈现一种特殊的亵渎色彩,以至于日常生活的一面并不突出。而李津则有一种绝对的世俗性,尽管他也有色情和爱欲(这也是他和朱新建相似之处),但是,色情和爱欲服从于一种世俗性,被世俗性所压倒,或者说,色情和爱欲不过是世俗性的一部分。世俗性在李津这里,有各种表现方式,它的开端就是胡同,是市井生活,是胡同中的一切,是胡同中的普通人,是无名大众的日常生活。最后,正如人们所看到的,李津越来越将这种日常生活的重心放到食物方面。他相信正是食物,正是吃构成了无名大众生活最坚韧的重心。吃是一切生活的最大公约数——他全力以赴地画与吃有关的一切,也正是因此,李津将绘画拖入到一个最普通的层面,中国画就此可以接纳一切,就此可以和世俗生活融于一体。对中国画而言,也许齐白石是世俗化一个最重要的开端,齐白石将俗见的瓜果和虫草纳入到他的画面中来,是传统文人画的一种重大转折。而李津则彻底地世俗化了。在世俗化方面,没有人比他更激进。

李津越来越集中将他的兴趣集中在食物方面,集中在与美食相关的一切方面。他也因此形成了一套自己独一无二的语法。水墨画正是在这个意义上和当代生活结合在一起。李津对此投入了巨大的热情,他耐心地、长久地绘制食物,这些食物仿佛不是要进入人的胃中,而是要让它们保持永恒。画面上的食物如此地生动,如此地丰富,这些食物仿佛有自己的生命一样,它们也有自己的生活和思想。这是绝对的关于食物的情不自禁的颂歌。反过来,绘画因为食物而变得有味觉感——它不仅仅是视觉的艺术,而且还是味觉的艺术,绘画本身就令人垂涎欲滴,就如同它画出来的食物一样。在这里,食物和绘画相互生成。它们同时获得鲜活的状态,食物因为绘画而不朽,它既是可吃的,但也是永远无法吃掉的,它长生于画布之上。反过来,绘画本来是要追求一种不朽,但因为它充满了各种食物,仿佛是可以随时被吃掉一样因而舍弃了它的不朽。李津正是通过这种方式颠倒了绘画和食物的一贯神话。相对于传统水墨的永恒神话而言,相对于世俗生活的长期被贬斥的状况而言,李津也通过这种方式同时肯定了水墨的当代性和生活的世俗性。

李津 《中华有神功》1997 纸本水墨 43×47cm

如同食物具有人性一样,在李津这里,他绘画中的人也逐渐地具有强烈的食物性。他尽量地将画中人物画得肥胖,他们身上也充满着肉,这些肉并非性感的标志,而是可食的对象。这些肉充满着赤裸裸的脂肪,就如同动物之肉。它们仿佛也是可吃的,尤其是画中的肥胖的男男女女。他尽量地画出他们身体上的肉:裸体女人身上的饱满的肥硕之肉。这是真正的赤裸肉体:它们充斥着各种食物,充斥着脂肪。仿佛在这些人体的肉中,能看到动物的肉,能看到作为食物的动物之肉,能看到作为食材的肉。作为食物的肉堆砌和转化为人体之肉。因此,他们看上去像动物,不仅仅是肉体的动物,而且也是不沉思的动物——动物从不沉思,他们饱食终日,满足自在。只有人沉思,人从不满足,人总是在自我否定。

这就是李津作品引人发笑的原因。在此,人们是多么像动物!这是对他人的嘲笑,难道不是对自己的嘲笑?李津似乎相信,人的生活根本上就是动物的生活!我们在画面上看到了人间烟火,但是,这样一种人间不也是一种动物世界吗?人们的需要如此之多,他们所需要的全部堆在画面上,如此之多的食物都堆在画面上,以至于画面如此密集,毫无空白,毫无匮乏,如此强烈的贪婪本性不也是对匮乏的恐惧吗?这不也是动物的满足?或者说,李津画出了人的生活,不是也画出了动物的生活吗?在此,人们要问,人和动物的差异到底在哪里?

在另一方面,李津在画面上大笑,但是,在他的画作中也透漏出对人总有一死的伤悲。也正是这种终有一死的存在之悲苦意识,使得画中人物总是过度地沉浸在饕餮的短暂欢愉之中。正是必死意识,才促发了他对生的迷恋;正是对生的迷恋,使得他要无时无刻地永恒寻欢;正是这种无所不在的寻欢,人的悲凉感又从中隐现:人们总是在逼近死亡。对许多人来说,逼近死亡总意味着要操心,要筹划,对另一些人来说,逼近死亡,则意味着要抓住现时,抓住分分秒秒的快乐。也正是这一点,正是在宴饮般的动物生活中,人又超越了动物的那种漠然,他会恐惧。因此,绘画表演的是喜剧,但它的内在性却在哀鸣。

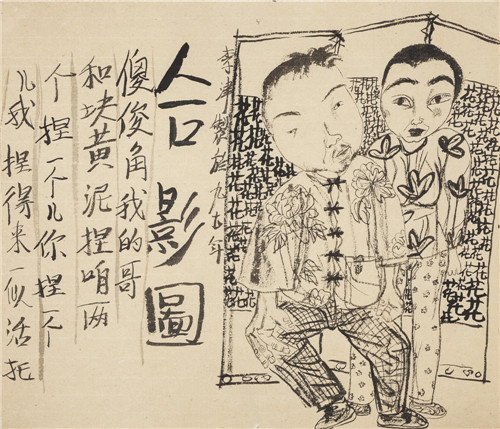

李津 《合影图》 1996 纸本水墨37.5×44cm

在这个意义上,我们要说,李津的作品绝非是一种世俗化的作品——或者说,绝非一种他画面上所显白地表明的世俗化作品,绝非一种只引发笑声的作品。是的,没有人比他更热爱、肯定世俗,但是,也没有人像他这样沉浸在世俗中的感官盛宴中却感到深深的悲凉。他的作品如此之好笑,但又是如此地严肃,如此之伤感——我们除了吃吃喝喝,还有什么值得追逐的事情?这不是尼采所说的末人状态吗?这正是“人的终结”的主题,这个主题在此以两种方式表达出来:一种是海德格尔式的人的必死意识,一种是科耶夫式的人的终结意识。对于前者而言,我们看到了画面笑声后面的悲剧,对于后者而言,我们看到了画面悲剧前面的笑声。

在1980年代中期,水墨画面临着一次重大的危机。就像有些批评家所宣称的那样,水墨画穷途末路。这是因为,酝酿水墨画的历史背景已经一劳永逸地逝去了——无论这种背景是一种生活方式,还是一种意识形态;无论它们是一种自然结构还是一种社会结构。水墨画的基础已经消逝了,正如古典语文和古典戏曲的基础已经消逝了一样。水墨就此成为一种僵化的毫无生命力的绘画形式。人们也因此同传统水墨画之间有一个巨大的沟壑:既是心理的沟壑也是历史的沟壑。这样,一个必须提出来的问题是,水墨画如果还要新生的话,它必须进行怎样的改造和实验?这就是所谓新水墨画的诞生。

新水墨画的实验,大体而言,有三种方向。第一种是谷文达的方式。谷文达受杜尚的影响。他明确地宣称他崇拜杜尚,“在西方现代艺术中,我认为杜尚是最伟大的。他是现代艺术的掘墓人,他把艺术推到了一个极端,所以很难打倒他”。而他的理想就是在中国完成杜尚已经完成的事业,“把中国如此悠久的传统绘画艺术推到某个极端,使他无法再向前走了。那时我也许就不再画画了。”他不是改造中国画,而是试图以他的方式来终结中国画的传统。他曾经是一个国画家,也受到严格的国画训练,因此,由他来终结这个传统就非常合适。他将书法,错别字,大块泼墨,宣纸以一种特殊的方式装置在一起,而发展出一种独特的艺术形式——他运用水墨画的材料来将水墨画完全颠覆。在他这里,水墨画确实走到了尽头。在谷文达的激进实验面前,任何的水墨画创作都显得可笑。

但是,水墨画毕竟不可能走向终结,人们在尝试另外的方式来让它获得新生。这就是朱新建开拓的方向。朱新建不是将水墨画推向极端而让它死亡,相反,他转换了水墨画的题材,并发展出一种新的绘画趣味——不再是传统文人画一以贯之的古雅的山水趣味,而是一种充满色情的大众化的低俗趣味。因此,他创造了一种亵渎的风格,一种对传统水墨画进行亵渎的方式来让它获得再生的风格。水墨画的拘谨传统一下子被冲破了。人们可以在水墨这个形式框架下注入各种各样的题材和故事——既然色情、裸女和性都可以堂而皇之地进入到水墨中,那还有什么不能作为水墨画的题材呢?

另一种方向是李津等人的水墨实验。既不像谷文达那样以激进的方式让水墨走向终结,也不像朱新建那样对水墨进行亵渎(或者说,挖掘出一直受压抑的春宫画传统来激活水墨画),而是将油画的现代主义尝试,将油画的现代主义风格引入到水墨中来——也就是说,绘画剔除了它的材料限制,而追求一种表现主义的现代风格。李津在西藏的现代主义尝试非常明显地摆脱了水墨画的传统,他将西画中成熟的现代主义样式,尤其是表现主义的样式运用到水墨画中来,实际上,这种尝试,让人们忘记了西画和中国画的区分。在这些尝试中,绘画呈现的至关重要的是一种风格,在此,是一种风格在统治和标注着绘画,而不是一种材料在统治着绘画。人们在这里首先看到的是一种风格,一种形式主义的创造,其次才会意识到这是运用水墨材料而完成的绘画。就材料而言,它是水墨画,就风格而言,它与传统的水墨画毫无关联。

这是李津的开端。尽管他受到很好的水墨基础的训练(我们看到他在学徒期就表现出了一个国画家的天分),但是,在他职业生涯中几乎没有画过传统意义上的水墨画。他在西藏的现代主义开端,毫无疑问地显示出他受到当代艺术的影响,而并没有将自己禁锢在传统水墨之中。事实上,李津几次去西藏也正是试图通过西藏这种特殊的文化环境来打破各种既定的艺术成见,他试图在这里寻找各种刺激,灵感和启示,从而摆脱当时的绘画主流——无论是油画主流还是水墨画主流。打破主流的方式,要么是对过去的挪用,要么是对他者的挪用。我们看到,李津在80年代末和90年代初的一段时间里,进行了各种与西藏有关的绘画尝试,他围绕着西藏的灵智、风俗、宗教和艺术展开了一系列的绘画实验,这些实验有他独自的体会和经验,这是他自己隐秘的西藏想象。它们呈现出各种不同的风格。坦率地说,这些绘画因为具有强烈的私人性质,而且很少展出,它们并不为人所知。这是李津的喃喃低语。

在90年代中期,李津回到了北京。他过上了一种与西藏迥然不同的胡同生活。正是胡同生活的世俗性,让李津感到了生机勃勃。尽管他受到各种潮流的影响,他也试图进行多种多样的尝试(人们发现,他在这个短短的几年时间内居然创作了那么多风格和趣味迥异的作品),但是,真正触动他的,或者说,真正让他得心应手的是他目力所及的世俗生活。这种当代的世俗生活,正以各种方式进入到90年代的艺术形式中。人们也正是在此时告别了80年代的崇高和英雄主义,告别了各种极端的冒进尝试,告别了各种各样的不朽之幻觉。对日常生活的兴趣从各个方面被激发出来了——在文学,在电影,在当代艺术中都是如此。李津的意义在于,他是水墨画家中最先对世俗生活感兴趣的人。这是李津的至关重要一步。在他这里,世俗生活开始有了水墨的表达方式,反过来,水墨画中塞进了一种新的题材——传统水墨画,尤其是文人画是以排斥世俗生活而获得其特殊性的。李津则刚好相反,他的作品的特殊性就在于引入了世俗生活。这也是他和朱新建不一样的地方,朱新建的作品中有世俗性,但是,这种世俗性一直被色情和爱欲所压倒,世俗性呈现一种特殊的亵渎色彩,以至于日常生活的一面并不突出。而李津则有一种绝对的世俗性,尽管他也有色情和爱欲(这也是他和朱新建相似之处),但是,色情和爱欲服从于一种世俗性,被世俗性所压倒,或者说,色情和爱欲不过是世俗性的一部分。世俗性在李津这里,有各种表现方式,它的开端就是胡同,是市井生活,是胡同中的一切,是胡同中的普通人,是无名大众的日常生活。最后,正如人们所看到的,李津越来越将这种日常生活的重心放到食物方面。他相信正是食物,正是吃构成了无名大众生活最坚韧的重心。吃是一切生活的最大公约数——他全力以赴地画与吃有关的一切,也正是因此,李津将绘画拖入到一个最普通的层面,中国画就此可以接纳一切,就此可以和世俗生活融于一体。对中国画而言,也许齐白石是世俗化一个最重要的开端,齐白石将俗见的瓜果和虫草纳入到他的画面中来,是传统文人画的一种重大转折。而李津则彻底地世俗化了。在世俗化方面,没有人比他更激进。

李津越来越集中将他的兴趣集中在食物方面,集中在与美食相关的一切方面。他也因此形成了一套自己独一无二的语法。水墨画正是在这个意义上和当代生活结合在一起。李津对此投入了巨大的热情,他耐心地、长久地绘制食物,这些食物仿佛不是要进入人的胃中,而是要让它们保持永恒。画面上的食物如此地生动,如此地丰富,这些食物仿佛有自己的生命一样,它们也有自己的生活和思想。这是绝对的关于食物的情不自禁的颂歌。反过来,绘画因为食物而变得有味觉感——它不仅仅是视觉的艺术,而且还是味觉的艺术,绘画本身就令人垂涎欲滴,就如同它画出来的食物一样。在这里,食物和绘画相互生成。它们同时获得鲜活的状态,食物因为绘画而不朽,它既是可吃的,但也是永远无法吃掉的,它长生于画布之上。反过来,绘画本来是要追求一种不朽,但因为它充满了各种食物,仿佛是可以随时被吃掉一样因而舍弃了它的不朽。李津正是通过这种方式颠倒了绘画和食物的一贯神话。相对于传统水墨的永恒神话而言,相对于世俗生活的长期被贬斥的状况而言,李津也通过这种方式同时肯定了水墨的当代性和生活的世俗性。

如同食物具有人性一样,在李津这里,他绘画中的人也逐渐地具有强烈的食物性。他尽量地将画中人物画得肥胖,他们身上也充满着肉,这些肉并非性感的标志,而是可食的对象。这些肉充满着赤裸裸的脂肪,就如同动物之肉。它们仿佛也是可吃的,尤其是画中的肥胖的男男女女。他尽量地画出他们身体上的肉:裸体女人身上的饱满的肥硕之肉。这是真正的赤裸肉体:它们充斥着各种食物,充斥着脂肪。仿佛在这些人体的肉中,能看到动物的肉,能看到作为食物的动物之肉,能看到作为食材的肉。作为食物的肉堆砌和转化为人体之肉。因此,他们看上去像动物,不仅仅是肉体的动物,而且也是不沉思的动物——动物从不沉思,他们饱食终日,满足自在。只有人沉思,人从不满足,人总是在自我否定。

这就是李津作品引人发笑的原因。在此,人们是多么像动物!这是对他人的嘲笑,难道不是对自己的嘲笑?李津似乎相信,人的生活根本上就是动物的生活!我们在画面上看到了人间烟火,但是,这样一种人间不也是一种动物世界吗?人们的需要如此之多,他们所需要的全部堆在画面上,如此之多的食物都堆在画面上,以至于画面如此密集,毫无空白,毫无匮乏,如此强烈的贪婪本性不也是对匮乏的恐惧吗?这不也是动物的满足?或者说,李津画出了人的生活,不是也画出了动物的生活吗?在此,人们要问,人和动物的差异到底在哪里?

在另一方面,李津在画面上大笑,但是,在他的画作中也透漏出对人总有一死的伤悲。也正是这种终有一死的存在之悲苦意识,使得画中人物总是过度地沉浸在饕餮的短暂欢愉之中。正是必死意识,才促发了他对生的迷恋;正是对生的迷恋,使得他要无时无刻地永恒寻欢;正是这种无所不在的寻欢,人的悲凉感又从中隐现:人们总是在逼近死亡。对许多人来说,逼近死亡总意味着要操心,要筹划,对另一些人来说,逼近死亡,则意味着要抓住现时,抓住分分秒秒的快乐。也正是这一点,正是在宴饮般的动物生活中,人又超越了动物的那种漠然,他会恐惧。因此,绘画表演的是喜剧,但它的内在性却在哀鸣。

在这个意义上,我们要说,李津的作品绝非是一种世俗化的作品——或者说,绝非一种他画面上所显白地表明的世俗化作品,绝非一种只引发笑声的作品。是的,没有人比他更热爱、肯定世俗,但是,也没有人像他这样沉浸在世俗中的感官盛宴中却感到深深的悲凉。他的作品如此之好笑,但又是如此地严肃,如此之伤感——我们除了吃吃喝喝,还有什么值得追逐的事情?这不是尼采所说的末人状态吗?这正是“人的终结”的主题,这个主题在此以两种方式表达出来:一种是海德格尔式的人的必死意识,一种是科耶夫式的人的终结意识。对于前者而言,我们看到了画面笑声后面的悲剧,对于后者而言,我们看到了画面悲剧前面的笑声。

李津 《西藏组画 十二》1984 纸本设色 48×43cm

李津 《西藏组画 十》 1984 纸本设色 48×43cm

但是,水墨画毕竟不可能走向终结,人们在尝试另外的方式来让它获得新生。这就是朱新建开拓的方向。朱新建不是将水墨画推向极端而让它死亡,相反,他转换了水墨画的题材,并发展出一种新的绘画趣味——不再是传统文人画一以贯之的古雅的山水趣味,而是一种充满色情的大众化的低俗趣味。因此,他创造了一种亵渎的风格,一种对传统水墨画进行亵渎的方式来让它获得再生的风格。水墨画的拘谨传统一下子被冲破了。人们可以在水墨这个形式框架下注入各种各样的题材和故事——既然色情、裸女和性都可以堂而皇之地进入到水墨中,那还有什么不能作为水墨画的题材呢?

李津 《待产图》 1997 纸本水墨 39.5×49cm

李津 《中医治本》 1998 纸本水墨40×44.5cm

另一种方向是李津等人的水墨实验。既不像谷文达那样以激进的方式让水墨走向终结,也不像朱新建那样对水墨进行亵渎(或者说,挖掘出一直受压抑的春宫画传统来激活水墨画),而是将油画的现代主义尝试,将油画的现代主义风格引入到水墨中来——也就是说,绘画剔除了它的材料限制,而追求一种表现主义的现代风格。李津在西藏的现代主义尝试非常明显地摆脱了水墨画的传统,他将西画中成熟的现代主义样式,尤其是表现主义的样式运用到水墨画中来,实际上,这种尝试,让人们忘记了西画和中国画的区分。在这些尝试中,绘画呈现的至关重要的是一种风格,在此,是一种风格在统治和标注着绘画,而不是一种材料在统治着绘画。人们在这里首先看到的是一种风格,一种形式主义的创造,其次才会意识到这是运用水墨材料而完成的绘画。就材料而言,它是水墨画,就风格而言,它与传统的水墨画毫无关联。

这是李津的开端。尽管他受到很好的水墨基础的训练(我们看到他在学徒期就表现出了一个国画家的天分),但是,在他职业生涯中几乎没有画过传统意义上的水墨画。他在西藏的现代主义开端,毫无疑问地显示出他受到当代艺术的影响,而并没有将自己禁锢在传统水墨之中。事实上,李津几次去西藏也正是试图通过西藏这种特殊的文化环境来打破各种既定的艺术成见,他试图在这里寻找各种刺激,灵感和启示,从而摆脱当时的绘画主流——无论是油画主流还是水墨画主流。打破主流的方式,要么是对过去的挪用,要么是对他者的挪用。我们看到,李津在80年代末和90年代初的一段时间里,进行了各种与西藏有关的绘画尝试,他围绕着西藏的灵智、风俗、宗教和艺术展开了一系列的绘画实验,这些实验有他独自的体会和经验,这是他自己隐秘的西藏想象。它们呈现出各种不同的风格。坦率地说,这些绘画因为具有强烈的私人性质,而且很少展出,它们并不为人所知。这是李津的喃喃低语。

在90年代中期,李津回到了北京。他过上了一种与西藏迥然不同的胡同生活。正是胡同生活的世俗性,让李津感到了生机勃勃。尽管他受到各种潮流的影响,他也试图进行多种多样的尝试(人们发现,他在这个短短的几年时间内居然创作了那么多风格和趣味迥异的作品),但是,真正触动他的,或者说,真正让他得心应手的是他目力所及的世俗生活。这种当代的世俗生活,正以各种方式进入到90年代的艺术形式中。人们也正是在此时告别了80年代的崇高和英雄主义,告别了各种极端的冒进尝试,告别了各种各样的不朽之幻觉。对日常生活的兴趣从各个方面被激发出来了——在文学,在电影,在当代艺术中都是如此。李津的意义在于,他是水墨画家中最先对世俗生活感兴趣的人。这是李津的至关重要一步。在他这里,世俗生活开始有了水墨的表达方式,反过来,水墨画中塞进了一种新的题材——传统水墨画,尤其是文人画是以排斥世俗生活而获得其特殊性的。李津则刚好相反,他的作品的特殊性就在于引入了世俗生活。这也是他和朱新建不一样的地方,朱新建的作品中有世俗性,但是,这种世俗性一直被色情和爱欲所压倒,世俗性呈现一种特殊的亵渎色彩,以至于日常生活的一面并不突出。而李津则有一种绝对的世俗性,尽管他也有色情和爱欲(这也是他和朱新建相似之处),但是,色情和爱欲服从于一种世俗性,被世俗性所压倒,或者说,色情和爱欲不过是世俗性的一部分。世俗性在李津这里,有各种表现方式,它的开端就是胡同,是市井生活,是胡同中的一切,是胡同中的普通人,是无名大众的日常生活。最后,正如人们所看到的,李津越来越将这种日常生活的重心放到食物方面。他相信正是食物,正是吃构成了无名大众生活最坚韧的重心。吃是一切生活的最大公约数——他全力以赴地画与吃有关的一切,也正是因此,李津将绘画拖入到一个最普通的层面,中国画就此可以接纳一切,就此可以和世俗生活融于一体。对中国画而言,也许齐白石是世俗化一个最重要的开端,齐白石将俗见的瓜果和虫草纳入到他的画面中来,是传统文人画的一种重大转折。而李津则彻底地世俗化了。在世俗化方面,没有人比他更激进。

李津越来越集中将他的兴趣集中在食物方面,集中在与美食相关的一切方面。他也因此形成了一套自己独一无二的语法。水墨画正是在这个意义上和当代生活结合在一起。李津对此投入了巨大的热情,他耐心地、长久地绘制食物,这些食物仿佛不是要进入人的胃中,而是要让它们保持永恒。画面上的食物如此地生动,如此地丰富,这些食物仿佛有自己的生命一样,它们也有自己的生活和思想。这是绝对的关于食物的情不自禁的颂歌。反过来,绘画因为食物而变得有味觉感——它不仅仅是视觉的艺术,而且还是味觉的艺术,绘画本身就令人垂涎欲滴,就如同它画出来的食物一样。在这里,食物和绘画相互生成。它们同时获得鲜活的状态,食物因为绘画而不朽,它既是可吃的,但也是永远无法吃掉的,它长生于画布之上。反过来,绘画本来是要追求一种不朽,但因为它充满了各种食物,仿佛是可以随时被吃掉一样因而舍弃了它的不朽。李津正是通过这种方式颠倒了绘画和食物的一贯神话。相对于传统水墨的永恒神话而言,相对于世俗生活的长期被贬斥的状况而言,李津也通过这种方式同时肯定了水墨的当代性和生活的世俗性。

李津 《中华有神功》1997 纸本水墨 43×47cm

如同食物具有人性一样,在李津这里,他绘画中的人也逐渐地具有强烈的食物性。他尽量地将画中人物画得肥胖,他们身上也充满着肉,这些肉并非性感的标志,而是可食的对象。这些肉充满着赤裸裸的脂肪,就如同动物之肉。它们仿佛也是可吃的,尤其是画中的肥胖的男男女女。他尽量地画出他们身体上的肉:裸体女人身上的饱满的肥硕之肉。这是真正的赤裸肉体:它们充斥着各种食物,充斥着脂肪。仿佛在这些人体的肉中,能看到动物的肉,能看到作为食物的动物之肉,能看到作为食材的肉。作为食物的肉堆砌和转化为人体之肉。因此,他们看上去像动物,不仅仅是肉体的动物,而且也是不沉思的动物——动物从不沉思,他们饱食终日,满足自在。只有人沉思,人从不满足,人总是在自我否定。

这就是李津作品引人发笑的原因。在此,人们是多么像动物!这是对他人的嘲笑,难道不是对自己的嘲笑?李津似乎相信,人的生活根本上就是动物的生活!我们在画面上看到了人间烟火,但是,这样一种人间不也是一种动物世界吗?人们的需要如此之多,他们所需要的全部堆在画面上,如此之多的食物都堆在画面上,以至于画面如此密集,毫无空白,毫无匮乏,如此强烈的贪婪本性不也是对匮乏的恐惧吗?这不也是动物的满足?或者说,李津画出了人的生活,不是也画出了动物的生活吗?在此,人们要问,人和动物的差异到底在哪里?

在另一方面,李津在画面上大笑,但是,在他的画作中也透漏出对人总有一死的伤悲。也正是这种终有一死的存在之悲苦意识,使得画中人物总是过度地沉浸在饕餮的短暂欢愉之中。正是必死意识,才促发了他对生的迷恋;正是对生的迷恋,使得他要无时无刻地永恒寻欢;正是这种无所不在的寻欢,人的悲凉感又从中隐现:人们总是在逼近死亡。对许多人来说,逼近死亡总意味着要操心,要筹划,对另一些人来说,逼近死亡,则意味着要抓住现时,抓住分分秒秒的快乐。也正是这一点,正是在宴饮般的动物生活中,人又超越了动物的那种漠然,他会恐惧。因此,绘画表演的是喜剧,但它的内在性却在哀鸣。

李津 《合影图》 1996 纸本水墨37.5×44cm

在1980年代中期,水墨画面临着一次重大的危机。就像有些批评家所宣称的那样,水墨画穷途末路。这是因为,酝酿水墨画的历史背景已经一劳永逸地逝去了——无论这种背景是一种生活方式,还是一种意识形态;无论它们是一种自然结构还是一种社会结构。水墨画的基础已经消逝了,正如古典语文和古典戏曲的基础已经消逝了一样。水墨就此成为一种僵化的毫无生命力的绘画形式。人们也因此同传统水墨画之间有一个巨大的沟壑:既是心理的沟壑也是历史的沟壑。这样,一个必须提出来的问题是,水墨画如果还要新生的话,它必须进行怎样的改造和实验?这就是所谓新水墨画的诞生。

新水墨画的实验,大体而言,有三种方向。第一种是谷文达的方式。谷文达受杜尚的影响。他明确地宣称他崇拜杜尚,“在西方现代艺术中,我认为杜尚是最伟大的。他是现代艺术的掘墓人,他把艺术推到了一个极端,所以很难打倒他”。而他的理想就是在中国完成杜尚已经完成的事业,“把中国如此悠久的传统绘画艺术推到某个极端,使他无法再向前走了。那时我也许就不再画画了。”他不是改造中国画,而是试图以他的方式来终结中国画的传统。他曾经是一个国画家,也受到严格的国画训练,因此,由他来终结这个传统就非常合适。他将书法,错别字,大块泼墨,宣纸以一种特殊的方式装置在一起,而发展出一种独特的艺术形式——他运用水墨画的材料来将水墨画完全颠覆。在他这里,水墨画确实走到了尽头。在谷文达的激进实验面前,任何的水墨画创作都显得可笑。

但是,水墨画毕竟不可能走向终结,人们在尝试另外的方式来让它获得新生。这就是朱新建开拓的方向。朱新建不是将水墨画推向极端而让它死亡,相反,他转换了水墨画的题材,并发展出一种新的绘画趣味——不再是传统文人画一以贯之的古雅的山水趣味,而是一种充满色情的大众化的低俗趣味。因此,他创造了一种亵渎的风格,一种对传统水墨画进行亵渎的方式来让它获得再生的风格。水墨画的拘谨传统一下子被冲破了。人们可以在水墨这个形式框架下注入各种各样的题材和故事——既然色情、裸女和性都可以堂而皇之地进入到水墨中,那还有什么不能作为水墨画的题材呢?

另一种方向是李津等人的水墨实验。既不像谷文达那样以激进的方式让水墨走向终结,也不像朱新建那样对水墨进行亵渎(或者说,挖掘出一直受压抑的春宫画传统来激活水墨画),而是将油画的现代主义尝试,将油画的现代主义风格引入到水墨中来——也就是说,绘画剔除了它的材料限制,而追求一种表现主义的现代风格。李津在西藏的现代主义尝试非常明显地摆脱了水墨画的传统,他将西画中成熟的现代主义样式,尤其是表现主义的样式运用到水墨画中来,实际上,这种尝试,让人们忘记了西画和中国画的区分。在这些尝试中,绘画呈现的至关重要的是一种风格,在此,是一种风格在统治和标注着绘画,而不是一种材料在统治着绘画。人们在这里首先看到的是一种风格,一种形式主义的创造,其次才会意识到这是运用水墨材料而完成的绘画。就材料而言,它是水墨画,就风格而言,它与传统的水墨画毫无关联。

这是李津的开端。尽管他受到很好的水墨基础的训练(我们看到他在学徒期就表现出了一个国画家的天分),但是,在他职业生涯中几乎没有画过传统意义上的水墨画。他在西藏的现代主义开端,毫无疑问地显示出他受到当代艺术的影响,而并没有将自己禁锢在传统水墨之中。事实上,李津几次去西藏也正是试图通过西藏这种特殊的文化环境来打破各种既定的艺术成见,他试图在这里寻找各种刺激,灵感和启示,从而摆脱当时的绘画主流——无论是油画主流还是水墨画主流。打破主流的方式,要么是对过去的挪用,要么是对他者的挪用。我们看到,李津在80年代末和90年代初的一段时间里,进行了各种与西藏有关的绘画尝试,他围绕着西藏的灵智、风俗、宗教和艺术展开了一系列的绘画实验,这些实验有他独自的体会和经验,这是他自己隐秘的西藏想象。它们呈现出各种不同的风格。坦率地说,这些绘画因为具有强烈的私人性质,而且很少展出,它们并不为人所知。这是李津的喃喃低语。

在90年代中期,李津回到了北京。他过上了一种与西藏迥然不同的胡同生活。正是胡同生活的世俗性,让李津感到了生机勃勃。尽管他受到各种潮流的影响,他也试图进行多种多样的尝试(人们发现,他在这个短短的几年时间内居然创作了那么多风格和趣味迥异的作品),但是,真正触动他的,或者说,真正让他得心应手的是他目力所及的世俗生活。这种当代的世俗生活,正以各种方式进入到90年代的艺术形式中。人们也正是在此时告别了80年代的崇高和英雄主义,告别了各种极端的冒进尝试,告别了各种各样的不朽之幻觉。对日常生活的兴趣从各个方面被激发出来了——在文学,在电影,在当代艺术中都是如此。李津的意义在于,他是水墨画家中最先对世俗生活感兴趣的人。这是李津的至关重要一步。在他这里,世俗生活开始有了水墨的表达方式,反过来,水墨画中塞进了一种新的题材——传统水墨画,尤其是文人画是以排斥世俗生活而获得其特殊性的。李津则刚好相反,他的作品的特殊性就在于引入了世俗生活。这也是他和朱新建不一样的地方,朱新建的作品中有世俗性,但是,这种世俗性一直被色情和爱欲所压倒,世俗性呈现一种特殊的亵渎色彩,以至于日常生活的一面并不突出。而李津则有一种绝对的世俗性,尽管他也有色情和爱欲(这也是他和朱新建相似之处),但是,色情和爱欲服从于一种世俗性,被世俗性所压倒,或者说,色情和爱欲不过是世俗性的一部分。世俗性在李津这里,有各种表现方式,它的开端就是胡同,是市井生活,是胡同中的一切,是胡同中的普通人,是无名大众的日常生活。最后,正如人们所看到的,李津越来越将这种日常生活的重心放到食物方面。他相信正是食物,正是吃构成了无名大众生活最坚韧的重心。吃是一切生活的最大公约数——他全力以赴地画与吃有关的一切,也正是因此,李津将绘画拖入到一个最普通的层面,中国画就此可以接纳一切,就此可以和世俗生活融于一体。对中国画而言,也许齐白石是世俗化一个最重要的开端,齐白石将俗见的瓜果和虫草纳入到他的画面中来,是传统文人画的一种重大转折。而李津则彻底地世俗化了。在世俗化方面,没有人比他更激进。

李津越来越集中将他的兴趣集中在食物方面,集中在与美食相关的一切方面。他也因此形成了一套自己独一无二的语法。水墨画正是在这个意义上和当代生活结合在一起。李津对此投入了巨大的热情,他耐心地、长久地绘制食物,这些食物仿佛不是要进入人的胃中,而是要让它们保持永恒。画面上的食物如此地生动,如此地丰富,这些食物仿佛有自己的生命一样,它们也有自己的生活和思想。这是绝对的关于食物的情不自禁的颂歌。反过来,绘画因为食物而变得有味觉感——它不仅仅是视觉的艺术,而且还是味觉的艺术,绘画本身就令人垂涎欲滴,就如同它画出来的食物一样。在这里,食物和绘画相互生成。它们同时获得鲜活的状态,食物因为绘画而不朽,它既是可吃的,但也是永远无法吃掉的,它长生于画布之上。反过来,绘画本来是要追求一种不朽,但因为它充满了各种食物,仿佛是可以随时被吃掉一样因而舍弃了它的不朽。李津正是通过这种方式颠倒了绘画和食物的一贯神话。相对于传统水墨的永恒神话而言,相对于世俗生活的长期被贬斥的状况而言,李津也通过这种方式同时肯定了水墨的当代性和生活的世俗性。

如同食物具有人性一样,在李津这里,他绘画中的人也逐渐地具有强烈的食物性。他尽量地将画中人物画得肥胖,他们身上也充满着肉,这些肉并非性感的标志,而是可食的对象。这些肉充满着赤裸裸的脂肪,就如同动物之肉。它们仿佛也是可吃的,尤其是画中的肥胖的男男女女。他尽量地画出他们身体上的肉:裸体女人身上的饱满的肥硕之肉。这是真正的赤裸肉体:它们充斥着各种食物,充斥着脂肪。仿佛在这些人体的肉中,能看到动物的肉,能看到作为食物的动物之肉,能看到作为食材的肉。作为食物的肉堆砌和转化为人体之肉。因此,他们看上去像动物,不仅仅是肉体的动物,而且也是不沉思的动物——动物从不沉思,他们饱食终日,满足自在。只有人沉思,人从不满足,人总是在自我否定。

这就是李津作品引人发笑的原因。在此,人们是多么像动物!这是对他人的嘲笑,难道不是对自己的嘲笑?李津似乎相信,人的生活根本上就是动物的生活!我们在画面上看到了人间烟火,但是,这样一种人间不也是一种动物世界吗?人们的需要如此之多,他们所需要的全部堆在画面上,如此之多的食物都堆在画面上,以至于画面如此密集,毫无空白,毫无匮乏,如此强烈的贪婪本性不也是对匮乏的恐惧吗?这不也是动物的满足?或者说,李津画出了人的生活,不是也画出了动物的生活吗?在此,人们要问,人和动物的差异到底在哪里?

在另一方面,李津在画面上大笑,但是,在他的画作中也透漏出对人总有一死的伤悲。也正是这种终有一死的存在之悲苦意识,使得画中人物总是过度地沉浸在饕餮的短暂欢愉之中。正是必死意识,才促发了他对生的迷恋;正是对生的迷恋,使得他要无时无刻地永恒寻欢;正是这种无所不在的寻欢,人的悲凉感又从中隐现:人们总是在逼近死亡。对许多人来说,逼近死亡总意味着要操心,要筹划,对另一些人来说,逼近死亡,则意味着要抓住现时,抓住分分秒秒的快乐。也正是这一点,正是在宴饮般的动物生活中,人又超越了动物的那种漠然,他会恐惧。因此,绘画表演的是喜剧,但它的内在性却在哀鸣。

在这个意义上,我们要说,李津的作品绝非是一种世俗化的作品——或者说,绝非一种他画面上所显白地表明的世俗化作品,绝非一种只引发笑声的作品。是的,没有人比他更热爱、肯定世俗,但是,也没有人像他这样沉浸在世俗中的感官盛宴中却感到深深的悲凉。他的作品如此之好笑,但又是如此地严肃,如此之伤感——我们除了吃吃喝喝,还有什么值得追逐的事情?这不是尼采所说的末人状态吗?这正是“人的终结”的主题,这个主题在此以两种方式表达出来:一种是海德格尔式的人的必死意识,一种是科耶夫式的人的终结意识。对于前者而言,我们看到了画面笑声后面的悲剧,对于后者而言,我们看到了画面悲剧前面的笑声。

编辑:杨珊珊

相关新闻

标签

0条评论

评论