2015年艺考中,美术院校素描作品阅卷现场

维也纳阿尔贝蒂娜博物馆展出的古巴艺术组合罗斯·卡普林特罗(Los Carpinteros)作品《黄色双龙卷风》

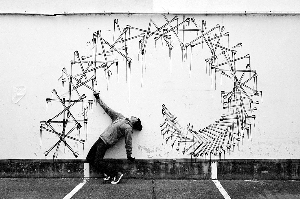

维也纳阿尔贝蒂娜博物馆“素描在当下”展出的罗宾·罗德(Robin Rhode)作品《无限的扳手》

德国画家门采尔素描作品

“在当下中国,凡学画者必学素描,这种素描黑乎乎脏兮兮”,近来,有关“素描教育利与弊”等话题,引起了学界众多讨论并成为热点。一方面,作为现代绘画教育西化的结果,中国式素描在当下功利化的教育中,几乎掉进了僵化的“窠臼”,另一方面,西方的素描则有些“忘本”了;西方在如何反思,中国的“窠臼”又如何破?本期将就此进行探讨。

“在当下的中国,凡学画者必学素描,这种素描黑乎乎脏兮兮”,“可以参见近些年中国各美院素描作品的出版物或展览。其中相当一部分作品,在比例和基本形上都达不到能被人的正常视觉所接受的标准”,最近,这一抨击“中国式素描”的观点在艺术界流传颇广。文中最引人注目的恐怕就是陈丹青那句狠话“看到中国式的素描,我就想死”。

无独有偶,近年来,有关“什么是素描”、“素描有什么用”、“素描教育”等话题,也引起了很多西方学者的讨论,内容甚至已经超越了美术学的范畴。目前在维也纳的阿尔贝蒂娜博物馆正在举办一个名为“素描在当下:2015”(DrawingNow:2015)的展览,通过36个来自世界各地的艺术家及艺术团体的作品,一探过去10年间素描艺术的新动向,也试图探讨:素描在当今艺坛扮演了怎样的角色?或者说,能扮演怎样的角色?前几年美国哥伦比亚大学就召开了一场名为“在素描中思考:实践出真知”的跨学科研讨会。会上根据最新的科学研究,由美国和英国的艺术家、神经科学家、认知心理学家、医生、设计师、教育家围坐一起,探讨当代素描创作、理论分析、教育等诸多话题。在教育方面,英国伦敦艺术大学温布尔登艺术学院院长西蒙·贝兹(SimonBetts)亦指出了一个堪忧的背景:这些年来英国学生的素描水平越来越薄弱了。

这是怎么回事?难道中国和西方的素描都出问题了?从某种程度上,这话说对了。但其实,这看起来相似的病症下,埋的却是两种截然不同的病根。如果说中国式素描掉进了僵化的“窠臼”,那西方的素描就有些“忘本”了;而当西方正将反思化作实习措施的时候,中国的“窠臼”又何时能破?怎么破?我们能从西方借鉴什么?又该如何坚持自己的优势?《东方早报·艺术评论》特就此话题进行探讨,以望在西方素描发展现状的参照下,反思中国式素描尤其是素描教育中的一些话题。

过去素描为政治服务,眼下素描为“应试”服务

如今在国内,人们似乎已经把“素描”的概念和“伏尔泰”、“小卫”、“凯旋门”或写实头像等同起来。这不仅因为多年来,此类素描是美术艺考生们高考的必试科目,更因为1950年代后,我国的国情选择了“苏式”素描教学体系和徐悲鸿的写实艺术,使得此类素描在国内成为主流,甚至是“唯一”。陈丹青曾在会议上直言:“1949年以来,所谓‘素描基础’成为中国美术教育,以及所有绘画品种——国画、版画、壁画、雕刻,甚至工艺美术、实用美术及种种设计专业——的单一律法,并体现为行政机制。所有美术学院考生必须通过划一的素描考试,而素描的划一性,又通过变本加厉的考试制度,成为不可动摇的教条。‘素描基础’,是中国艺术教育最大的神话,最强的霸权,最有效的行政力量,也是最具惰性,又是最庞大的学术包袱。‘素描基础’的提法使美术教育本身失去基础,因为它预先阻碍并限定了美术教育的每一个方面,每一项机能。”近来网上热传的“中国式素描”的作者、美术学者王洪义指出:“大规模学习苏联艺术这件事本身,不是艺术规律使然,而是服从国家政治需要的结果。”可惜的是,我们大部分的素描也没学到苏联绘画的真谛,而将其本土化成了不伦不类的“山寨货”。而正如文中所言,眼下这种素描,“又与当下行政意义上的艺术教育管理体制与经济意义上的艺术基础教育产业链有惊人的契合性”。

事实上,如此的素描教学也令很多艺考生非常反感。作为“过来人”,一位自称李懋的某美院附中毕业生表示:“每天对着一群抠脚流鼻涕的业余模特大爷大妈照着考试的要求画又黑又油的头像,我实在感受不到什么美,什么享受……附中‘正规军’尚且如此,私人开办的高考突击班又能好到哪去。”

然而,高考所考察的对象——素描石膏像或头像本身就一定画不出好东西吗?《东方早报·艺术评论》记者从美术专家处得到的答案却也是否定的。石膏像和人物头像在训练学生的写实造型能力方面,如果教授得当,是很有帮助的,有天赋的学生同样也能画出出彩的作品,但问题在于,真正能从艺术的角度出发又兼顾高考应试要求的教师太少。绝大多数的高考突击班都是从功利的角度出发,用“模式化”、“机械化”的方式来训练学生,目的不是求艺术的“真知”,而是求高考的“上榜率”。而这也正迎合了不少学生及家长的短期需求。也许在每年成千上万的艺考大军面前,这成了考生、家长与考前班间最无奈的默契。此外,高考的巨大压力、为了应试日复一日地重复操练,亦雪上加霜地消耗着考生的艺术灵感和才情。人尽皆知,再好吃的菜,嚼上一百遍终究也无味了。正如李懋同学所言:“长期的难以有美感的刻板训练,考试的压力都将本有天才的学生熬成庸才了,即使没有也是让人心累不已。”当素描成了“应试素描”,从这个意义上,素描基本功成了应试素描的“替罪羊”,而素描也有替高考“背黑锅”的苦。

然而,正如所有其他文化课高考一样,美术高考体制的改革同样是“牵一发而动全身”。上海美术家协会副主席张培成在接受《东方早报·艺术评论》时表示:“高考素描成了一个技术问题。因为考试的规模太大,比如画石膏,现在高考已经不像以前那样画石膏像了,而是画照片。为什么呢?因为如果画石膏的话,题目容易泄露。因为那么多考生,你想要买多少石膏?所以只要今年市场上哪个石膏脱销了,大家就会猜到今年考哪个石膏。但不画石膏画真人的话,那又得请很多很多模特,而且据说还牵涉到评分的公平性,比如画真人的远近角度不同,所以就画照片了。这已经不是油画国画,或者哪个画种的问题了。”

我们是否正在“抹杀”未来的国画大师?

尽管深知高考改革的不易,但作为中国画方面的资深专家,张培成依然对千篇一律的素描考试对国画专业学生的负面影响表示担忧。毕竟,传统的中国画和考察的西方素描完全是两个体系,因此应试素描对国画专业学生的影响尤为特出——对写实素描的过度操练反而会妨碍学生对国画的理解。而真正有才能的中国画苗子却很可能因为画不好素描而与专业院校失之交臂。试想,如果当年让齐白石、吴昌硕去画素描参加高考,他们是否能符合要求呢?如此中国绘画史上是否会损失一批大师呢?而我们现在是不是正在抹杀未来的大师呢?陈丹青在近日的一篇名为《素描法则让中国毛笔完蛋了》的文章中指出:“中国画妙就妙在它不靠一五一十的写生,照样把人画得非常传情,而且非常像。譬如曾鲸,他画王时敏还是王鉴,画他年轻时的肖像,多好啊!还有画董其昌肖像的那幅画,忘了作者名字,画得多好啊!根本不是写生的,尤其不是美术学院那套写生。”然而,张培成也无奈地表示:“高考考国画的要求好像不太现实,因为现在中学生根本不会画国画。几乎没法考。”那是否有更科学合理的、适合国画考生的素描方式呢?作为目前折中的较为可行的方案,张培成认为:“其实考速写是可以的。”

而面对眼下盛行的黑不溜秋的素描现状,也一度有“素描无用论”、“素描基础无用论”的论调抛出,这让很多业内人士无法接受。甚至对于中国画来讲,素描也不是一无是处。国画大师潘天寿虽明确反对中国画系学生花大量时间画素描长期作业,但他却也曾中肯地指出:“不是说中国画专业绝对不能教西洋素描。作为基本训练,中国画系学生,学一点西洋素描,不是一点没有好处。今天,中国画系学生要画白描、双勾,但画些西洋素描中用线多而明暗少的细致些的速写,确实是必要的。一是取其训练对对象写生;再是取其画得快,不浪费摸明暗调子的时间;另外则是取其线多,与中国画用线关联。这可以便于学生以快速的手法用线抓对象的姿态、动作、神情,有助于群像的动态和布局。这就是用西洋素描中速写的长处,来补中国画写生捉形不够与对象缺少关联的缺点。”

书画评论家高鸿则认为:“素描不是‘病毒’。作为中国画的画家,大可不必面对素描如临大敌,非得要设置防火墙甚至动辄拿杀毒软件进行杀毒。古今中外任何绘画的法则都有其存在的道理,没有优劣之分。如果强分优劣,那是绘画者的问题。掌握得好、运用得好,则优;反之则劣……素描之于国画,归根结底是善用和不善用的问题:素描用得好,所作中国画一样可以具有民族性”。

毕竟,“素描基础无用论”之类的论调犹如因噎废食、矫枉过正,其害处明眼人都看得明白,而大部分行家都只是把此观点看作一种“恨铁不成钢”的情绪宣泄。

“素描无用论”同“唯教条素描”一样,都是误导

对于西方很久以来都不画传统素描的话题,中国美术家协会版画艺术委员会副主任、半岛版画工作室艺术主持卢治平对《东方早报·艺术评论》表示:“西方‘二战’以来,艺术以‘当代’名义登场,重观念不重技术。从事装置艺术、行为艺术似乎无须素描训练。但我认为,当代艺术无拘无束的探索和自由的自在的想象固然是值得肯定的,但同时,如果你有优异的表达能力,这不会成为一种束缚,更不应该被看成为一种罪过。”其实,西方对素描薄弱的问题也在反思。

在哥伦比亚大学的“在素描中思考”研讨会上,伦敦艺术大学温布尔登艺术学院院长西蒙·贝兹(SimonBetts)坦言:“近年来,每次跟英国教艺术与设计预科基础课的老师聊天,总会不约而同地谈及教学中感受到的越来越薄弱的学生素描水平,以及他们对自己素描能力的不自信。”贝兹指出,伦敦艺术大学所有六个学院的基础课负责人,都在学生的申请材料里注意到了越来越令人担忧的趋势。这些申请材料中素描作品越来越少。仅有的素描主题单一,缺乏自信和才气,也缺少对素描拓展运用的理解,学生很少运用素描去深化点子,去进一步研究。素描写生作品更是少之又少,事实上,这是学生学习观察、分析、记录视觉信息的有效途径。实际情况是,学生过度依赖拷贝二手资料,比如照片;而素描写实长期作业也缺乏严谨性。“在与国家级主考官的交流中,我们的担忧也得到了认同,”贝兹表示:“我认为,这与英国当下中小学教育中的不足有关。但有一点必须说明,并不是所有中小学都有这些问题的。我们也看到在一些学校,素描教学很好地融入了艺术与设计课程。只是,这样的学校越来越少。”而上述问题的严峻性在于,挑选艺术苗子变得愈发困难。此外,就算一旦录取进入基础课程学习,如此寒碜的技术和不济的信心也对学生的深造非常不利。

越来越意识到问题的严重性后,伦敦艺术大学在2009年伊始就设立了一个新的素描资格证书,以期用多元的、发散性的教学手段提升素描水准,鼓励提高跨学科的素描技术,最重要的是激发广大学生学习素描的兴趣。

其实这些年在西方,素描水平薄弱的不光是英国,也不仅是中小学生。中央美术学院美术史系教授邵大箴此前接受《东方早报·艺术评论》专访时表示,他1980年代初期就去参观巴黎美术学院了,那个时候就已经没有教授可以教素描了。而先生在参观洛杉矶设计学院绘画系(艺术系)的时候,发现教室里面一张画也没有,倒是摆满了几十把椅子。学生们就这样天天坐在椅子上讨论“什么是艺术”,可谓“坐而论道”。“由于西方1930年代的时候就开始反传统了,所以现在西方的学院里没有几位能教手工绘画技艺,又对传统艺术很有修养的教师了,”邵大箴先生指出,“在这点上,中国绘画倒有它的优势,因为其对基本功的传承未曾中断。但由于受西方‘绘画死亡’论影响多年,我们还有很多理念需要转变。”

事实上,西方近几年来也一直在对所谓“绘画死亡论”进行反思,对当代性给予重审。去年年底美国纽约现代艺术博物馆(MoMA)近30年来首个调查聚焦绘画近况的大展——“永远的现在:不受时间影响的当代绘画”就是一例。着名新表现主义艺术家大卫·萨利(DavidSalle)认为:“‘永远的现在’大展所传递出一个真实的信息是‘绘画未死’。那些尽力诋毁绘画已经过时了的声音总是‘扣错了帽子’;那些历史决定论者所划定的期限本身已经过期了,而绘画却活得好好的。”

在这种情况下,我们切莫还没从“唯教条素描”的窠臼里爬出来,就又跌入了“素描无用论”的陷阱。应该明确,对于素描技艺的传承是我们应该坚持下去的。邵大箴先生认为:“虽然伴随着现代主义艺术、当代艺术的发展,素描日渐式微,但在这些新艺术的创作中如果缺乏素描基础,会造成艺术对人性、情感表达的丧失,所以想用行为、观念等当代艺术形式来代替传统的艺术形式是不可能的。”卢治平也表示:“事实上,我看到当代艺术很多大师,包括建筑大师或装置艺术家画的草图,有很强的表现力和感染力,称得上是优秀的速写或素描作品。这对于他们以后的工作并不是无足轻重的。这些草图可以帮助他们验证和推进头脑中虚幻的想象,也便于和他人特别是合作者沟通。”

如何还素描多元灵动的面貌?任重道远

所以说,素描基本功本没有错。问题在于,如何告别僵化的素描、“唯一”的素描?如何积极为高考素描的“一刀切”松绑?如何找回素描的艺术灵性,鼓励素描的多元化发展,将素描与创作紧密联系?这是我国相关部门当务之急应该考虑的问题。在这方面,当下西方较为多元的素描图景或许可以给我们一些启发。

维也纳阿尔贝蒂娜博物馆举办的“素描在当下:2015”展览是一个包括了从抽象到具象,从小型速写到精心策划的大型项目,放眼当下素描的多元图景,视野开阔。艺术家们借助素描表达自己的私人体验、日常观察,抑或对政治事件发表意见。他们也对素描这个媒介本身提出反思——素描甚至可以成为行为艺术的一部分。而整个展厅的墙面则成了供艺术家随心创作的三维立体画板,在那里,素描作品和建筑环境浑然一体。

在上述哥伦比亚大学的研讨会上,艺术家以及其他学科专家在碰撞中呈现出对素描的认识:素描是对可以想见、却无法口头表达的内容深层的探究,是一种复杂的、层层积累的思维过程。素描实践有助于创造和构建重要知识。对艺术家而言,素描给他们的日常训练提供了一种思想与行动相结合的方式,据此他们可以充分施展自己的才情、广泛展开艺术的探索。

素描的重要性毋庸置疑,素描的多元面貌和用途显而易见。这种“多元”也是我们在传承真正的素描“手头功夫”的同时,值得借鉴的地方,或许在明确素描的重要性并打开思路后,会让那些“黑不溜秋”的“伪学院”素描有所收敛。其实,我们当年也不缺少多元的基因,只是上世纪六七十年代西方现代派艺术在中国内地沦为上海个别冷寂公寓里的“残花败柳”了。因此,关键还在于教育体制的改革跟进,更在于全社会对艺术规律本身的真正尊重。西方素描引进中国虽然只是近百年的事,但如徐悲鸿、滑田友等大家的优秀素描都告诉人们,这种舶来品在中国一样能够生根开花,问题在于我们能否给予合适的土壤。

编辑:江兵