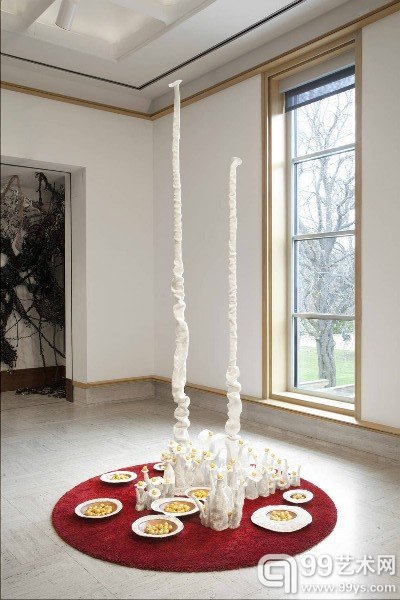

Avent Studio艺术展《室内野餐》

Avent Studio艺术展《室内野餐》

Avent Studio艺术展《室内野餐》

Avent Studio艺术展《室内野餐》

Avent Studio艺术展《室内野餐》

Avent Studio艺术展《室内野餐》

Avent Studio艺术展《室内野餐》

Avent Studio艺术展《室内野餐》

Avent Studio艺术展《托盘派对》

Avent Studio艺术展《托盘派对》

Avent Studio艺术展《托盘派对》

Avent Studio艺术展《托盘派对》

Avent Studio艺术展《托盘派对》

Avent Studio艺术展《托盘派对》

Avent Studio艺术展《托盘派对》

Avent Studio艺术展《托盘派对》

Avent Studio艺术展《托盘派对》

Avent Studio艺术展《托盘派对》

Avent Studio艺术展《托盘派对》

Avent Studio艺术展《托盘派对》

Avent Studio艺术展《春天在哪里》

Avent Studio艺术展《春天在哪里》

Avent Studio艺术展《春天在哪里》

Avent Studio艺术展《春天在哪里》

Avent Studio艺术展《春天在哪里》

Avent Studio艺术展《春天在哪里》

Avent Studio艺术展《春天在哪里》

Avent Studio艺术展《春天在哪里》

Avent Studio艺术展《春天在哪里》

Avent Studio艺术展《春天在哪里》

Avent Studio艺术展《春天在哪里》

Avent Studio艺术展《春天在哪里》

Avent Studio艺术展《水果墙》

Avent Studio艺术展《水果墙》

Avent Studio艺术展《水果墙》

Avent Studio艺术展《水果墙》

Avent Studio艺术展《水果墙》

Avent Studio艺术展《水果墙》

Avent Studio艺术展《水果墙》

Avent Studio艺术展《水果墙》

当代留美艺术家何为的食物艺术

很荣幸受苏丹教授邀请,为他的爱徒何为写一篇艺评。据苏丹介绍,这位离经叛道的学生冒犯了不少师长的学术观念,在结束了清华美院(原中央工艺美术学院)的学习后,毅然选择了被誉为“现代美国设计师的摇篮”的匡溪艺术学院,在这所不循常规的私立院校中继续觉醒和发现自己。在美国留学期间,除了在设计方面取得骄人成绩,何为同时开始了以饮食为媒介和主题的艺术创作,并藉此成为全球为数不多的食物艺术家之一。

从母校略偏保守的学术角度来看,“食物艺术”是一门不应当列入美术或视觉艺术教学体系的艺术,然而,若是回到中央工艺美院在上世纪50年代的建校初衷——艺术为衣食住行服务——那么,将饮食与艺术联系到一起,不仅不应该被指责,而且还应该受到鼓励。艺术为衣食住行服务,其潜台词是艺术为人民服务,或者说,艺术为大众服务,这一观念并非社会主义国家的首创,而是伴随着现代设计发生发展的一条重要线索。19世纪末、20世纪初,一部分欧洲艺术家之所以开始关心工业制造,是因为他们相信艺术与批量化生产的结合,将为现代大众提供价廉物美的产品,通过提升其生活品质,使他们能与有钱人一同分享现代文明的成果。这种民主思想在古代的造物体系中是不存在的,因为,古代的工艺美术严格遵循社会等级制度,将最好的产品献给少数人而非大众。中央工艺美术学院在1956年的建立,无疑包含了设计民主化的思想,尽管这所院校名称中的“工艺美术”一词时常引人误解。

从何为撰写的艺术自述中可知,在清华美院读硕士期间,他就相当迷恋“艺术的民主化”以及博伊斯“人人都是艺术家”的名言。他认为,以食物为媒介,是通往艺术民主化的一条可能的路径:

“人人都要吃饭,都要依‘食物’而生存。当以食物为工具,以吃为技法,这就给创作提供了自由,进而为‘人人都是艺术家’提供可能。此外,食物象征了性、时间和衰老等,它影射了历史、地理和文化背景。而这种复杂性是我一直感兴趣的。

在为数不多的食物艺术家中,无论Jennifer,我或其他欧洲食物艺术家,都是在关注过程。艺术家只是创造一个开始,而参观者(参与者)则是完成一个结果。最有趣的则在于短时间内迎来的不确定性。”

李泽厚去美国后,在“告别革命”、提倡新儒学之余,仍念念不忘“吃饭哲学”。的确,人人都要吃饭,吃饱饭是一切历史活动的前提。然而,尽管人人都会吃饭,却并非人人都懂得“吃饭哲学”或“食物艺术”。当代艺术迷恋于现成物与情境,似乎能藉此打破艺术与生活的界限,将高高在上的艺术拉回到生活中来。然而,杜尚的小便池和博伊斯的黄油,虽然是生活中随处可见的物品,当它们被摆放到美术馆中时,却会令大多数观众困惑。那些通过“关系美学”在展览空间中营造出来的互动,虽然可以使观众成为情境或作品的一部分,但这种只有艺术家才关心的问题又有几个观众真正在意过呢?大众,或普通人,他们需要的不是现成品,而是有设计感的产品;不是与前卫艺术家互动,而是享受并沉浸在最新的商业大片中。无论人们如何期待艺术民主化,但一种艺术究竟属于大众还是精英,并不依赖于艺术家的姿态,而要看它的价值最终由谁来决定。

只有靠销量、收视率和流行度来确定其价值的文艺,才是真正的大众文艺,如古代的年画和绘本,如现代的商业片、流行音乐和通俗小说,消费它们的人用脚来投票,而不需要由专家来决定其好坏。大众文艺在还没有众筹概念的时候就采取了众筹的形式,以便宜的单价走进了寻常人家。可惜,迄今为止的主流艺术理论,对于这一形式的艺术,均采取排斥、蔑视或视而不见的态度。它们宁可将艺术民主化的理想,寄托到少数人从事、少数人评价的现当代艺术上。现当代艺术或许不乏观众,然而,正如有毒舌之称的美国评论家汤姆·沃尔夫(Tom Wolf)所言,早在大众们涌入MoMA或古根海姆博物馆之前,悬挂在那里的作品的价值就已经被确定好了,“公众只是在人家圆房后得到一纸通告罢了”。

沃尔夫在《ThePainted Word》(1975年)一书中断言,决定当代艺术价值的时尚人士在全球的总数不过万余人,巴黎1750人,伦敦1250人,纽约3000人。若此统计靠谱,食物艺术家珍妮弗•卢贝尔(Jennifer Rubell)儿时便生活在纽约的这3000名时尚人士之间,她的叔父是曼哈顿著名夜总会“54工作室”的老板,与安迪·沃霍尔等艺术家、时尚人士过从甚密,她的父母自60年代开始收藏当代艺术,如今这些藏品在迈阿密占据了满满一个展厅。当代艺术无疑是精英阶层的游戏,卢贝尔打小就熟悉这套游戏规则,熟悉上流人士的派对和晚宴,对操持这类活动感兴趣,长大后逐渐成为这方面的专家,参与家族餐饮业的经营,同时为美食专栏撰稿。毕业于哈佛大学艺术史系的卢贝尔,在巴塞尔迈阿密艺术博览会的大型自助早餐上展露了自己的艺术才华,逐渐引起艺术界的关注,最后干脆跨界进入艺术界,搞起了融装置、行为为一体的观念艺术创作。那些以食物为方向的创作,使她声名鹊起,成为世界知名的食物艺术家,参加各种展览,并不时受艺术机构邀请策划创意酒会。

2014年,纽约知名的行为艺术推广机构Performa邀请卢贝尔担任十年庆暨颁奖晚宴的总策划。晚宴的主题“天堂盛宴”源自于文艺复兴一场贵族的狂欢,那是达芬奇在1488年为米兰公爵和那不勒斯公主的婚礼精心设计的一场盛宴。370名身着华丽晚礼服的俊男美女参加了这场现代版的“天堂盛宴”,用卢贝尔自己的话来说,来者全是艺术界、音乐界和电影界的顶尖名流(A-list)。在这场被媒体大力渲染的艺术狂欢中,身穿丁字裤的半裸男侍,裤裆里顶着涂了橄榄油的孢子甘蓝供食客用餐刀自取;阿布拉莫维奇等13位获奖的女艺术家端汤伺候,嘉宾们喝完汤后将汤碗用力砸入放置在宴会厅中央的大木箱内,辛迪•舍曼被幸运地评为最佳投手;结束时每人发一把铁锤,砸烂中空的餐桌获取代表幸运的饼干和巧克力。在这场晚宴中,何为应邀负责前菜《橡皮鸡之死》的装置制作,在数百个煮熟切半的鸡蛋上方,倒吊着上百只被填了熏辣椒粉的橡皮鸡,宾客们需要拿棍子打鸡,辣椒粉才会撒到鸡蛋上。

色情、死亡、暴力,这些当代艺术青睐的主题,构成了造价数十万美元的“天堂盛宴”的艺术基调。这一切似乎都与“艺术民主化”差距甚远。若是换了新老左派来叙事,恐怕连何为都可能被指控为这场“资本盛宴”的帮凶。然而,左派们既不分青红皂白地谴责一切阶级差别,又实在是不解风情,因此既无法理解美术馆和拍卖行中的天价艺术,也无法理解迎合普罗大众趣味的文化工业。然而,即便消灭了资本主义,在一个单纯的计划经济国家中,全国美展或画院中的作品,其价值也绝非由大众所决定。实际情况与官方宣称的恰好相反,有资格判断作品好坏的依然是少数人;离开了市场经济,群众甚至连选择享受庸俗艺术的权利也没有了,更遑论居于庙堂之高的国家艺术。在市场经济国家中,艺术多数走市场,不过也不乏非营利性的公共艺术或街头艺术,然而,决定它们价值的不是参与互动的公众感受,而是艺术评论、国际奖项和基金会或政府的评审委员会。综合正反两面来看,小众艺术与大众艺术的区分,恐怕并不会简单地随社会制度或经济性质的改变而改变。自古以来,艺术便既有小众的,也有大众的,作为艺术的两种模式,小众与大众艺术并不能相互取代。唯有意识到这一点,我们才可能摆脱“艺术民主化”或“阶级斗争”的执念,以一种更宽容、更客观的方式看待和评价不同类型的艺术。

当代艺术,无论它赢得了多少观众,获得了多少大众媒体的关注,至少在目前仍属小众模式。精英与富豪云集的纽约,迄今仍然占据着当代艺术世界的中心。无数中国艺术家曾去纽约朝圣,他们虽然大多没有村上隆那样富于拼搏精神,但也毕竟藉此走上了世界级的舞台。何为通过Performa的秀场,走进了纽约的时尚圈,这样的消息着实令人欣喜。在这种欣喜里,绝不带有狭隘的民族自豪感,而只是为这样一位优秀的青年能够进入世界级的竞技场而感到兴奋。西方人的宴饮习俗,尤其是其中富于仪式感、表演性和贵族气息的部分,即便是对在西方生活多年的中国人来说都是颇难把握的。从手头掌握的资料来看,何为的食物艺术相当接西方的地气,这无疑说明他在美国的生活是融入的、成功的。如同村上隆立志用西方人的规则打败西方人,何为也用西方人的饮食习惯征服了西方观众:

“我的作品《水果墙》(fruitwall)用一种轻松极简的方式呈现食物的色彩,让观者去选择,对既成的画面予以改变。作品《托盘派对》(plate party)则是为美术馆的一次资金募捐活动而作。目的是让赞助者在使用餐盘的过程中,能够选择盘子上不同的插口拆解和重塑由盘子组成的雕塑,并理解艺术创作的过程。作品《室内的野餐》(picnic indoor)则是耗费精力的钩针作品。将人工食物(费列罗)巧克力化作果实,在室内还原一个人造的花草树木。作品自然地邀请美术馆中身着华服一本正经的参观者倾下身子,采摘巧克力。这是在食物的欲望和体面的仪态间的选择。”

这些作品成功融入了西方饮食文化,从而达到了何为所期待的那种互动效果。从形式上看,它们体现了一种深思熟虑的简洁和较强的艺术控制力。更有意思的一点,我们还能从中看到创作者所受的设计训练和不同于纯艺术出身的诸多闪光点,例如,理性的规划,精准的制作,空间的经营,结构的把握,等等。何为在自述中说,“艺术家只是创造一个开始,而参观者(参与者)则是完成一个结果。”人们有理由相信,在食物艺术的道路上,何为已经创造了一个精彩的开始,但至于它的结果,眼下却不好预计。这种不确定性不是因为前景不够明朗,恰好相反,稍有眼力的人都能从中看到大有可为的广阔天地。且不说别的,单是中华料理如此悠久的传统,就有无限广阔的艺术或设计空间有待开拓。

艺术家以现成物、现成图像为创作手段,多半是登楼撤梯,另有所图。卢贝尔的食物艺术,被她自己定位为观念艺术和女性主义艺术,例如性感女郎的大腿胡桃夹,与并非食物艺术的威廉王子蜡像一样,明显与女性主义思考相关。食物还可以被用来阐释或调侃艺术史,例如普鲁登斯·斯泰特(Prudence Staite)用巧克力糖仿制安迪·沃霍尔的梦露像。其他艺术家,也会偶尔将食物当做媒材使用,例如菲利克斯•冈萨雷兹-托里斯(Felix Gonzalez-Torres)用供人食用的糖果来纪念患艾滋病死去的同性恋男友,艾未未在景德镇烧造出仿真的葵花籽,但这些创作却不能被归为食物艺术。能够称之为食物艺术的,必得长久而持续地关注食物,善于倾听食物或饮食文化的丰富含义。与随手拾得的雪镐或玻璃瓶不同,食物自身构成了一个完整的世界。用于装点门面的五谷杂粮,餐馆橱窗中的仿真食物样品,咖啡博物馆与茶道表演,红遍大江南北的《舌尖上的中国》,卢贝尔在当艺术家之前组织的那些派对,关于食物的设计和艺术在现实生活中原本就有其渊源。若能回到食物的源头再出发,而不是简单地将食物套进观念艺术的现成格式,这样的艺术才真正称得上是食物艺术。

从能看到的有限作品来判断,何为的食物艺术创作,恰好具备这种丰富性和多向性,并与作为食物艺术源头的饮食文化形成了对话关系。就笔者所见,何为的食物艺术创作有两种值得期待的可能,一是从西餐返回中餐,与博大精深的中华饮食文化产生对话;二是从艺术返回设计,在艺术和设计两条路线上,使得“吃饭”这件事变得更有意思。无论实现哪一种可能,何为的归来都值得我们期待。

AventStudio工作室介绍

Avent Studio是以食物为主要媒介,结合多重艺术语言,进行互动“艺术事件”创作的艺术实践与评论团队。事件是对经历的叙述:团队尝试以“戏”的方式,解读“吃”的形态,将艺术创作与人人共享的饮食行为拉平在同一个维度。工作室由何为与呼延乃纾于2014年纽约创立。致力于展现青年一代中国艺术家的松弛幽默与人文关怀,将艺术以交互的方式予以令人愉悦的表达,营造公众参与的时空交点,传递艺术的社会性理念。

Avent Studio创作有趣有味的艺术品,举行与食物相关的瞬时展览,同时为艺术家、设计师或画廊量身定制开幕酒会。并与众多品牌合作,策划与食物相关的艺术活动。

Avent Studio将美术馆和画廊的开幕酒会扩展为一个独立的展览,将艺术展览与饮食行为相结合,形成一场关于食物的行为艺术实践。我们创作的艺术品和设计产品,在整个行为艺术饮食活动中,承担起演出“道具”的功能;而整个食物互动过程则转变为一场众人参与的戏剧表演。在饮食的过程中,通过与艺术设计品的互动,参与者也转变成为整个艺术活动的表演者。Avent Studio相信当参与者以食物为材料,以饮食为创作技法的话,每一位参与者都能运用餐具、手或嘴,将食物“雕琢”为不同的形态。正如博伊斯所说“人人都可以成为艺术家”。与此同时,通过食物、酒品的饮食动作,参与者会做出自己最真实的反应,亦呈现出参与者不同的成长经历与性格状态。Avent Studio相信"Youare how you eat, as much as what you eat.

Avent Studio的艺术创作正是一场场集体性艺术实践,需要观众的参与。换句话说,艺术家只是设定一个艺术的开始,而观众才是将整个艺术最终完成。它具备非常新颖的互动概念,并与食物的特征结合,激发参与者的各种感官体验。

艺术家:何与呼

Avent Studio创始人,艺术家夫妻HE & HU (何为与呼延乃纾)在创作过程中也有不同的侧重。

何为:

匡溪艺术学院艺术硕士,并获得清华大学文学硕士及文学学士学位。曾工作与清华大学环境建设艺术资讯研究所(CICA),现为Avent Studio创始人,艺术家与策展人。作为“食物空间”艺术家与语境设计师,何为专注于饮食行为研究及饮食空间环境与整体氛围营造。他坚信食物可以传递情感,亦折射饮食者背后的故事。他以“食材“为笔墨,勾勒并描绘丰富多姿的饮食景观,创造由饮食者共同参与而营造的艺术行为体验过程。

呼延乃纾:

毕业于享有美国最先锋当代艺术学院之一的匡溪美术学院和中国最传统的艺术学院中国戏曲学院。概念艺术家、雕塑家及当代首饰艺术。呼延乃纾则凭借其独特而敏锐的视角解读人们掩藏于内心的童真。她以趣味、幽默的方式,放大了孩童”玩“的本质与行为方式,从而通过其艺术作品丈量人的身体,进而探讨人与人之间的关系。同时,她作品中的幽默感亦为整场食物艺术活动注入充满戏剧性张力的互动体验。

何为简介

纽约艺术基金(NewYork Foundation of Arts)中国项目顾问委员会成员

美国纽约新美术馆孵化器(NEWINC)成员,驻留艺术家

教育背景

2014 匡溪艺术学院(CranbrookAcademy of Art)立体设计 艺术硕士

2012 清华大学美术学院 美术馆空间研究 文学硕士

2009 清华大学美术学院 环境艺术设计 文学学士

2005 北京市第八中学

展览(部分)

2015 “第19届年度尚存艺术家:国际当代艺术展”,Jonathan Ferrara画廊,美国新奥尔良

2015 “酒神经”:瞬时食物艺术展,AventStudio,美国纽约

2015 “春天在哪里”:瞬时食物艺术展,冉茶社,美国纽约

2015 “NewStrategies: The Chess Show”,Popps Packing,,美国密歇根汉斯坦克

2014 “ExperiencingPerspectives”,梅赛德斯-奔驰展厅,国密歇根法明顿山庄

2014 研究生学位展,匡溪美术馆,美国密歇根布鲁姆菲尔德希斯

2013 “Poetry andProsaic”,匡溪Forum画廊,美国密歇根布鲁姆菲尔德希斯

2013 “日常的奇特生命”双人展,中国国际轻工业展览会,中国北京

2012 “New Interior”,匡溪Forum画廊,国密歇根布鲁姆菲尔德希斯

2011 研究生学位站,清华大学美术馆,中国北京

2011 “虚拟美术馆的三个展览”2011年米兰家具展,意大利米兰

2010 “水空间”展览,ECAL,瑞士洛桑

2009 “串门儿:传统与创新”,2009年米兰家具展,意大利米兰

研讨会

2015 纽约设计周官方卫星论坛“巨酸一代:中国艺术新浪潮”,美国纽约

职业经历

2014/12-今 Avent Studio工作室,美国纽约

创始人:艺术家,语境设计师

2014/6-2015/4 Real Life, LLCS工作室,美国纽约

助理:艺术家JenniferRubell工作室及项目助理

2013/8 Heystack工艺学校,美国缅因州Deer Isle

驻留艺术家

2011/6-2012/6 清华大学美术学院环境建设艺术咨询研究所,中国北京

研究所行政助理

2011/7-2012/8 北京798艺术区四面空间画廊,中国北京

策展助理,海报与展览刊物设计

2010/5-2012/8 Paul Lukez Architecture建筑事务所,美国波士顿

实习:2010-2020年Needham镇绿色规划设计,Grand Proposal基金资助

获奖

2013 食物设计奖, 2013年度CORE 77设计奖,意大利米兰

2011 毕业荣誉演讲, 艺术与设计学院, 清华大学, 中国北京

2009 卓越荣誉奖 (团队), 第二届学生BPI照明设计大赛,中国北京

2009 毕业设计收藏于清华大学学院美术馆,中国北京

2016-2010 清华大学时尚奖学金, 清华大学,中国北京

呼延乃纾简介

纽约艺术基金(NewYork Foundation of Arts)中国项目顾问委员会成员

美国纽约新美术馆孵化器(NEWINC)成员,驻留艺术家

教育背景

2014 匡溪艺术学院(CranbrookAcademy of Art)金属艺术 艺术硕士

2009 中国戏曲学院 舞台服装设计 文学学士

展览(部分)

2015 “第30届年度国家艺术展”,Louisville Art Association,美国科罗拉多州路易斯维尔

2015 “酒神经”:瞬时食物艺术展,AventStudio,美国纽约

2015 “春天在哪里”:瞬时食物艺术展,冉茶社,美国纽约

2015 “NewStrategies: The Chess Show”,Popps Packing,,美国密歇根汉斯坦克

2014 研究生学位展,匡溪美术馆,美国密歇根布鲁姆菲尔德希斯

2014 “包袱、茶与咖啡”,GalerieMarzee,荷兰奈梅亨

2014 “2014年度奖学金展览”,Detroit Artist Market,美国底特律

2013 “ExperiencingPerspectives”,梅赛德斯-奔驰展厅,国密歇根法明顿山庄

2013 “Poetry andProsaic”,匡溪forum画廊,美国密歇根布鲁姆菲尔德希斯

2013 “日常的奇特生命”双人展,中国国际轻工业展览会,中国北京

2013 “当代金属幻灯片展”,北美金属协会(SNAG),加拿大多伦多

2013 “一年级特别展”,匡溪forum画廊, 美国密歇根布鲁姆菲尔德希斯

2013 “Nothing New”,Kingswood Lower画廊,美国密歇根布鲁姆菲尔德希斯

研讨会

2015 纽约设计周官方卫星论坛“巨酸一代:中国艺术新浪潮”,美国纽约

职业经历

2014/12-今

Avent Studio工作室,美国纽约,创始人:艺术家

2015/5

纽约设计周“巨酸一代:柠檬手指工作坊”,美国纽约,工作坊指导教师

2014/9-2015/4

Real Life, LLC工作室,美国纽约,兼职:艺术家Jennifer Rubell项目助理

2013/10

“匡洗美术学院当代首饰与装饰工作坊”中国杭州,工作坊助理导师

2013/8

Heystack工艺学校,美国缅因州Deer Isle,驻留艺术家

获奖

2014 提名, 2014年度匡溪年度奖学金展,美国底特律

2013 荣誉学生代表,北美金属协会学生展览, 匡溪美术学院,美国布鲁姆菲尔德希斯

编辑:李璞