清中时期文人壶的出现为紫砂开创另一“纪元”,曼生十八式中的石瓢壶至今更是各个时期紫砂大匠演绎之首选。拍品《瞿子治铭刻申锡制茶熟香温款段泥石瓢壶》为经典之代名词。从传世的紫砂壶看,道光时期经曼生手绘而首创这种石瓢壶式,这是文人与陶艺的妙合,蕴涵了几分人文意趣,与“曼生壶”并列为文人壶经典,“子冶石瓢”已成为这类壶式的代名词。

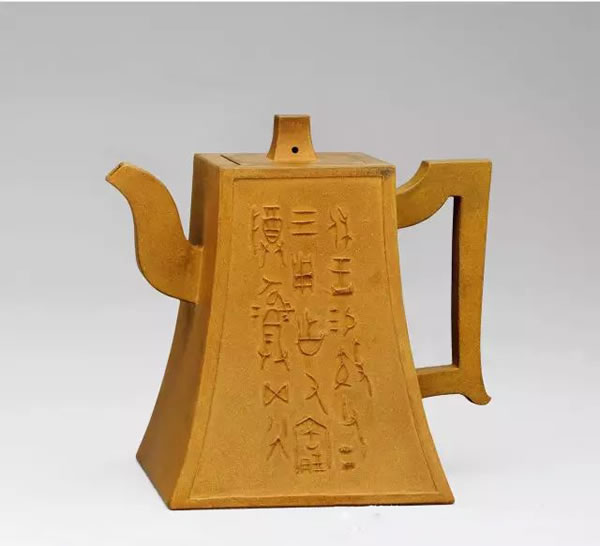

清中期 朱石梅制用霖款金文印花方钟壶 宽 13.5 cm

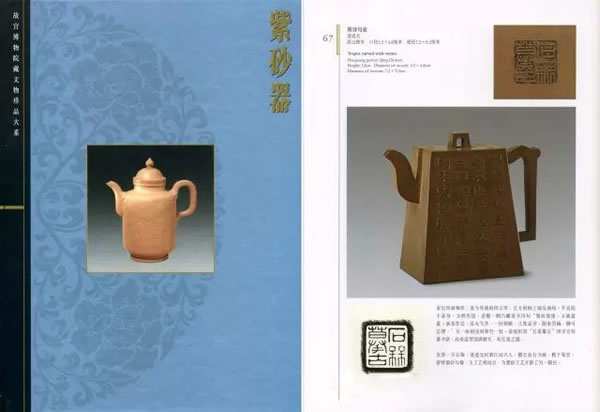

参阅:《紫砂器-故宫博物院藏文物珍品大系》第90页,图67,上海科技出版社,2008年1月。

传世的“子冶石瓢”,以杨彭年及申锡二人制作为主,前者更显秀气而丰润,后者则刚烈而古拙,具体在制作工艺上有着细微的区别,列举如下:器形上,彭年所制壶身较为低扁,壶流呈直管状,壶盖较大,盖沿薄而圆润,折把亦显得柔顺,选泥有紫泥与段泥两种;申锡制壶则壶身明显高挑,壶流口部微张似喇叭状,壶盖小而盖沿厚实,壶把方折刚毅,泥料习用粗砂拼泥,工艺上各显风采,这可能是因人的个性反映在制壶艺术表现上的不同。由此考证这件段泥子冶石瓢壶具有明显的申锡制壶工艺特征。而子冶石瓢一直是紫砂收藏家梦寐以求的重要茗壶,存世量极少,得者宝之。

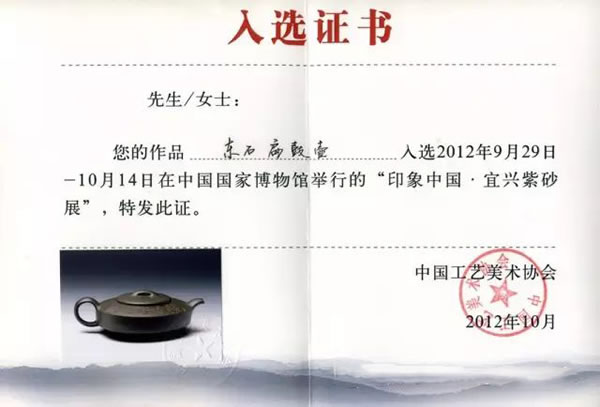

清光绪 王东石制徐三庚铭玉成窑边鼓壶 宽 16.3 cm 附 中国国家博物馆展览证书

国家博物馆展览证书

清中期年间,紫砂陶艺因文人墨客的参与,朱石梅、陈鸿寿(曼生)、瞿应绍(子冶)、乔重禧、郭频伽等金石书画家在紫砂壶上的书画创作,诗文铭刻,给原是实用性工艺品的茶具,增添了几分文化内涵,其流风遗绪影响了晚清的紫砂风气,兴起了一段“文人壶”的风潮。

《朱石梅制用霖款金文印花方钟壶》以段泥作胎,取型于曼生十八式的方钟壶式,壶呈高四方,似如覆斗方上。流、钮、把皆饰方形,方鋬作曲折垂耳状与弯流呈相映。壶底钤有“石楳摹古”,把下钤有一印款“用霖”。

壶身一面为《效父簋》印花金文“休王易效父口三,用乍厥宝尊彝五八六。”,其释文解读为“休王者,康王也。白川静说可从。易者,赐也。金问中赐字多作易,从贝之赐字乃晚出。效父者,人名。父字又可通甫,男子美称。金文中作字多作乍,制作之意。作氏作厥,其意皆厥也。《说文解字》中从上氏下十的此字,解说为木本,从氏,大于末,读若厥。作指示代词。宝尊彝者,宝贵、尊贵之彝器也。”。此面以木板雕模压制而成,金石意趣十足。相类的方钟壶见于台湾黄正雄先生的收藏。此壶传承有序,为近现代书画大家唐云的旧藏《大石斋》。

文人壶之风延至清晚期,玉成窑的推陈出新,在构思造型上可谓当时的“现代主义”,本季拍品《王东石制徐三庚制玉成窑边鼓壶》为紫砂工艺技巧上的另一突破。

浙江玉成窑紫砂壶艺,除了泥料与宜兴紫砂泥料略有区别,壶艺造型却大多为清中期以来,文人所喜爱的壶艺造型。尤其是浙江玉成窑紫砂的壶身铭文,刻工,非常别具一格,铭文之布局,刻法之精,极有特点,甚至个别壶艺超过了曼生壶。

此壶为王东石制徐三庚镌刻,砂胎泛深绿,凝练缜密;器型为曼生十八式之扁石壶式,弯流鋬环起线,顺势衔接身筒折沿肩处,短腹中间堆饰虚线一周,似有若无,劲若抽丝。平盖厚唇,中竖桥钮,平底内圈。壶面一侧镌刻隶书“边鼓。褒海题”,另一面中腹铭刻“似鱼室主审定。己卯八月东石作”,壶底钤有篆文方款“石窗山房”,把下则钤“东石”两字。整器浑厚庄重,造型古雅,无论砂质、铭文、书法、印款、器形上,均独领风骚,颇具文人雅趣。

玉成窑不仅为文人紫砂器窑口,更是一个集书画大家、文化名流、制壶名手等,共同参与创作的“结晶”。因此“玉成”系敬辞,意为成全。当时江南文风鼎盛,文人墨客云集,文人雅士为紫砂器题词作画,所刻词句切器、切题,隽永秀丽,美不胜收。大家又各尽其长,其浓厚的文化底蕴,形成了玉成窑紫砂,成为曼生后又一文人紫砂杰作代表,因而被誉为:“千年紫砂,蔓延至今;雅俗共赏,文化先行;前有陈曼生,后有梅调鼎。”

经过几个月来紧密的征集工作,荟萃了这批精彩的紫砂历史名品,今秋依然秉承低估价与高质量的原则,期待八方友朋,慧眼识英,从中选取合心意者。茶已熟,花正开,北京秋拍等您来!

编辑:江兵