展览开幕式

2015年10月25日下午,艺术家杭春晖个展“绘事物语”在798艺术区新绎空间隆重开幕。本次展览是艺术家杭春晖继9月在纽约举办同名个展后,在国内的首次个展。

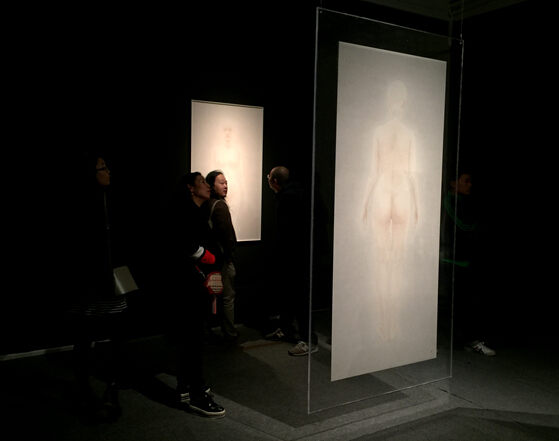

展览现场

展览现场 杭春晖正在为艺术家徐累介绍自己的作品

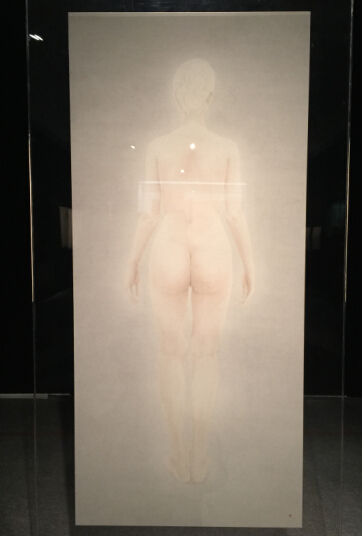

此次展览从一件艺术家13年前的录像作品《我爱你》入手,呈现出杭春晖非常个人化的水墨创作思路。在这件作品中,艺术家不断的对图像和声音的进行重复录制,直到图像和声音消失在这样的重复之中…,而巧合的是,这样的逻辑也出现在杭春晖2015新作《关于真像的N次方》中,在看似无关的两种媒介中,却暗示出艺术家自身的成长轨迹。

展览现场

展览现场

正如杭春晖所说:“水墨绘画是我的起点,但绝对不是我的终点……,在现成品与水墨绘画之间的往返实验中,我试图在讨论‘物’与‘画’之间的关系,实现关于‘文’与‘质’的互换,‘形式’不再是‘内容’的唯一表现,‘文’与‘质’的边界被我有意的模糊掉了。这种尝试让我看到绘画更多的可能性,在纯粹形式主义美学之后,可以跳出语言层面重新观照绘画:一方面,这种努力无疑拓展了绘画在今天的艺术表达能力;而另一方面,也在日益观念化的当代艺术语境中,保留绘画所特有的手工温度!毕竟,我的作品终究还是需要绘画和语言,虽然它们不再是作品的全部……。我想‘绘事物语’似乎要表达的就是这个观点。”

展览现场

展览现场

在杭春晖的创作逻辑里面,光线一直处于非常重要的地位。他表示,“在消弱中国画‘线条性表现’的基础上,我尝试着在画面中实现‘虚’与‘实’的视觉结合。而这种努力一方面是在讨论西方绘画传统中的‘光感’,另一方面也试图表现东方绘画传统中的‘气韵’。在这种‘虚’与‘实’的矛盾之中,在对光感的虚化处理中,我一直在寻找一种东方所特有的视觉‘虚境’,也努力营造着属于我自己的‘中西融合’之路 。

展览现场

展览现场

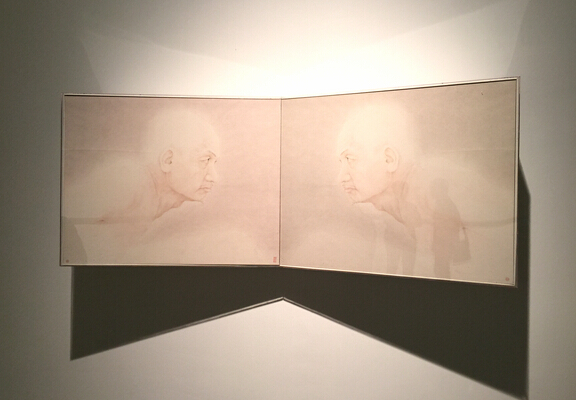

在谈到本次展览的最新作品的思考逻辑时,杭春晖表示“我2014年的新作品,是在对‘形式’与‘动机’的思考中,我努力跳出水墨绘画的思路,通过一系列关于‘形式’与“观念”的作品实验,试图协调自己‘跨媒介’创作的控制能力。其中《蝴蝶识别手册》系列作品,正是通过对蝴蝶标本的挪用及研究,模糊了东方绘画形式与西方科学理性的视觉边界。而《假亦真》系列作品,则通过‘手工绘画’与‘工业复制品’的视觉镜像,组合在一个新的作品结构中,深入的讨论了‘存在’的相对性,以及艺术家的权力问题。《绘画雕塑》系列作品,则通过双面绘画的形式,再次拓展了我们关于平面绘画的想像空间与观看逻辑。

展览现场

展览现场

在这些作品中,我一方面依然保持着前一阶段追求的绘画敏感度与画面的视觉经验。而另一方面,新作品里显然涉及到绘画的‘物质性’以及‘观看机制’的深入探讨,从而拓展了中国当代水墨创作中关于‘形式’与‘内容’的新可能。而这也为我未来的创作提供了一个更大的想象空间。在中国文化不断自觉的语境下,我认为这种‘东方性的当代探索’会成为一种新的可能性,构建出关于中国文化与西方文化‘历史’与‘地缘’的双重桥梁。”

展览现场

批评家、策展人何桂彦这样评价杭春晖的艺术探索,“我觉得一方面是春晖在绘画语言本身上的推进,在画面中对虚境、对意象化、空灵化的视觉表现方面都有很强的探索性。无疑是有价值的探索。实际上你也会注意到,他的探索既有大胆的一方面,同时也显得小心翼翼。他不是对过去的绘画体系进行彻底的批判、颠覆、否定,相反是在寻求一种可能性,这也是他基于对当代艺术的一种整体了解、认识之上所进行的改变。虽然他的作品在形式语言中仍然保留了部分工笔画的形式,但是在人物仪式性的处理和当代人精神性的呈现上,也与过去的审美趣味截然不同。也正是因为画面人物的这种仪式性的姿态会赋予作品某种象征性,而这种象征性恰巧能对应于当代个人生存所面临的某种焦虑、困惑…,这也使得他的水墨作品能融入当代艺术的语境中并显现出特有的价值。”

据悉,此次展览将持续至12月1日。

展览现场

编辑:李杨雷