中国学术在战火纷飞、硝烟弥漫的岁月里,以怎样的姿态生长?在最艰苦的时间和地点,民国知识分子怎样用信念和责任支撑学术理想?他们如何面对突变的学术环境?各自的学术生命有何种不同的走向?中国嘉德古籍部“笔墨文章--信札写本专场”本季秋拍出现的关于史语所的系列信札和手稿,可以让我们接近历史现场,一窥抗战时期学术界生态之一斑。在战火离乱中,一代学人之间,不仅有惺惺相惜的恳挚互助,也不乏思想与观念的龃龉与冲突。

1937年11月,傅斯年以总干事一职担负中研院西迁之重责,辗转大半个中国,经桂林、昆明,最终迁至四川南溪李庄。在艰难的迁移之中,史语所先后发生了两起所内职员胡厚宣、游寿先斩后奏,自行离所的事件,令傅斯年大为火起,而真正令傅斯年“火起”者,乃请假一举背后的原因以及信函的“不实不确”之辞。

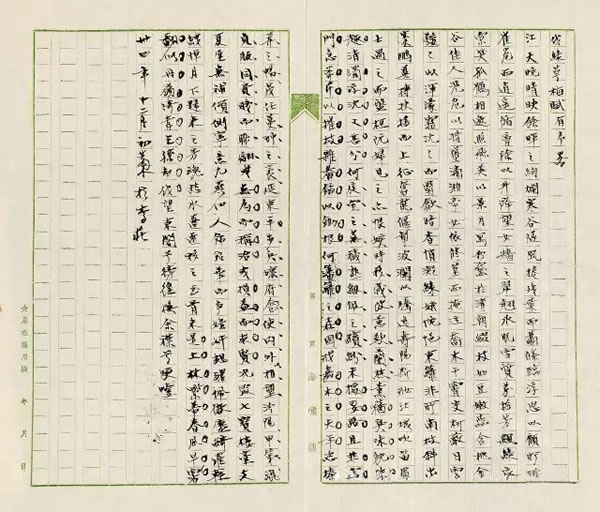

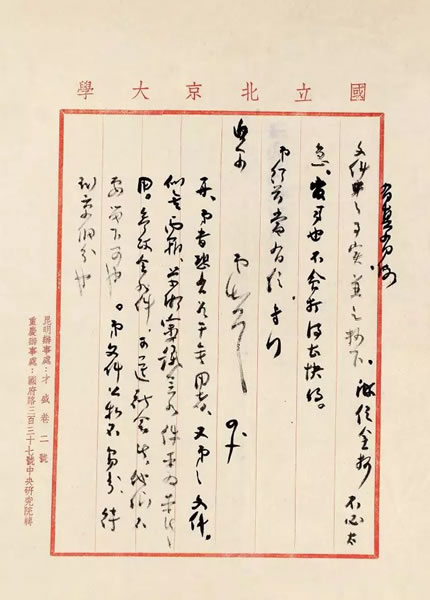

游寿作《伐绿萼梅赋》 1945年写本 1页 纸本

全文通篇为赋体形式,文采清丽,若有寄托,行文整散结合,错落有致。结尾“望东阁兮彷徨,抚余襟兮哽噎”更是余韵悠长。此赋标明写作时间和地点——“卅四年十二月初稿于李庄”,结合游寿其人的经历,对末尾的“哽噎”更易生出深深的感喟。

游寿

游寿(1906-1994),字介眉、戒微,福建霞浦人。1934年考入金陵大学国学研究生班,师从胡小石获硕士学位。抗战期间曾在在中博院筹备处、中央图书馆金石部及史语所从事研究工作。抗战胜利后至南京,任中央大学、南京大学副教授,1951年任山东师范学院副教授,1957年自愿支援边疆,调哈尔滨师范学院任教。游寿的书法极精,被沈鹏誉为“本世纪杰出的书法家之一”。曾任黑龙江省书法家协会副主席。

尽管游寿向被视为“金石气”与“书卷气”并举的女性书法家,但是,她的学术造诣却没有得到足够的重视。游寿曾在中博院任筹备处助理,负责整理青铜器、玉器、甲骨文物、金石拓片,着有《金石甲骨论丛》《金石文献纂论》等;在史语所任图书馆馆员期间,她写成《金文策命文辞赏赐仪物》《汉魏随堂金石文献论丛》等文,但是,游寿的学术着作得以出版者绝少。一位卓有建树的学者何以几乎无专着传世而仅以书家留名?本场游寿和董作宾,傅斯年和那廉君的系列信札正好解释了在李庄时期史语所发生的这个事件的原貌。

《伐绿萼梅赋》是游寿1945年冬天在李庄完成的文学作品。游寿与林徽因、庐隐、冰心并称“闽东四才女”,同学沈祖棻形容年轻时的她“穹庐雅谐意飞扬”“少年好弄惯操觚”,甚至“见说尖酸到文字”。恃才傲物,率性而为的游寿将《伐绿萼梅赋》的背景设置在李庄板栗坳史语所所在地。其内容的“象外之意”不容忽视。

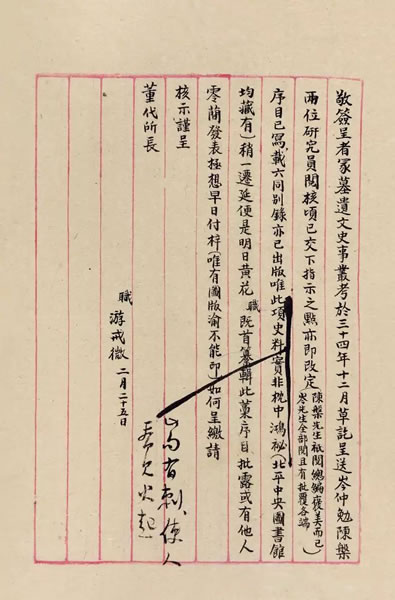

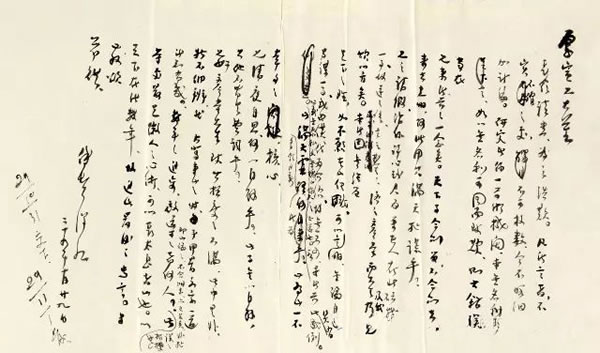

游寿呈史语所代所长董作宾文(附傅斯年批示) 1946年写本 1通1页 纸本

1946年2月28日,游寿修书一封呈送时任史语所代所长的董作宾向其汇报工作。但是5天以后,她就匆匆自行离所,之后才写信向傅斯年请假。在岳南先生的《南渡北归》中,详细介绍过游寿给傅斯年请假的情况。但是游寿先斩后奏的行为并未获得傅斯年的认同。在此篇呈文的旁边,傅斯年粗笔批注“写有刺,使人看见火起”,可见其对游寿的反感之情。

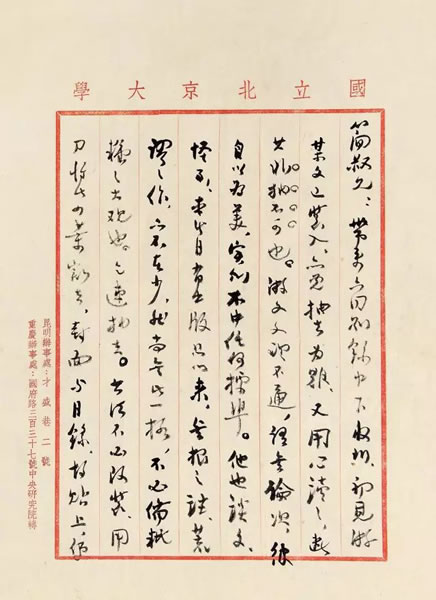

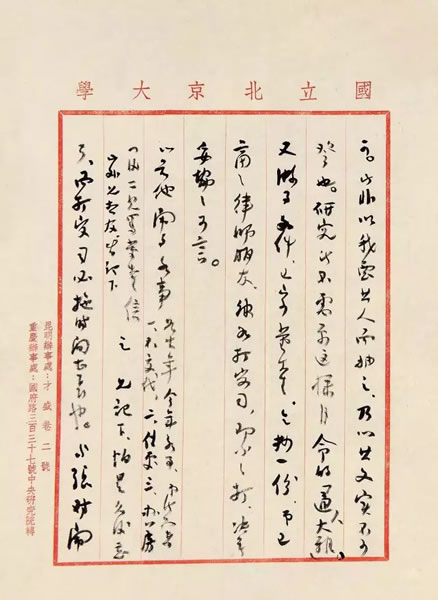

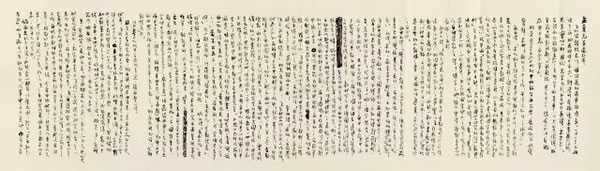

傅斯年致那廉君信札 1946年写本 1通3页 纸本

那廉君是史语所图书馆馆长,游寿的上司。傅斯年在1946年4月10日“致那廉君信札”,较为全面的概括了自己对游寿的看法及其对此事的处理意见。

从此信可知,游寿在1945年因在工作交接、住处、办公房诸事上予人“不平则鸣”的印象,令傅斯年心生反感。此番又见“骂董先生信”,加之游寿自行离所赴渝,最终使傅斯年决定将游寿的文章从已经装订完毕的《六同别录》中抽出,甚至不惜“用刀将此四页割去”,重新粘贴封面、目录。

《六同别录》全书分上、中、下三册,共收有27篇论文,涉及历史学、考古学、文学、语言学、民族学、民俗学、人类学诸多领域,被认为是史语所对中国人文科学做出的最大贡献,也是中国知识分子人文抗战的成果展示。换言之,学术文章入选《六同别录》,对李庄时期史语所的学者而言,堪称学术生涯的里程碑,代表着学界的认可,是一种莫大的荣誉。可以想见,游寿的文章被强行“抽去”对她意味着什么,而傅斯年通过此举表达出的愤怒之情也可见一端。此信最后,傅斯年甚至叮嘱那廉君记下、抄下相关信函、文字,以备与游寿“打官司”对证之用,可见,傅斯年与游寿至此已然彻底决裂,彼此不留任何回旋余地。

若将与游寿有关的三件拍品联系起来查看,则游寿离所一事的脉络更为清楚。傅斯年1943年借调游寿至史语所,本有培养人才之意,但双方性格均颇有棱角。傅斯年雄才独断,嫉恶如仇,“以有各种不如意事,时有暴怒。”游寿特立独行,程千帆认为其性格乃“交游中所稀见”。学术路向上,傅、游二人也多有不同,傅斯年主张运用西方自然科学的理论和方法,厘清中国的学术材料,建立起“科学的东方学”,游寿毕生走的是金陵旧学之路。以上种种分歧又因书信这种战时特殊的沟通方式得到强化。此事件之后,游寿离开了史语所。之后的学术生涯中她也对史语所的那段经历三缄其口,但却没有逃脱历次运动。为了远离政治斗争的漩涡,游寿自请支援边疆,晚年在黑龙江“且为闲人作草书”。

【抗战时期学术机构的人才争夺:胡厚宣出走】

胡厚宣

胡厚宣出走,也是史语所在战火南渡时期让傅斯年极为火大的一件事情。胡厚宣是河北省望都县人,原名福林,北京大学历史系毕业。后进入中研院史语所考古组,参与了安阳殷墟的发掘。

1940年8月23日,正在昆明史语所做甲骨文识别与编纂助理工作的胡福林(厚宣),突然向傅斯年请假,说是有位叫许心武的好朋友,在重庆北碚替自己的妻子找到了一份工作,需请假一个月护送家眷赴渝,并预支9、10两个月的薪金以作旅费。傅斯年在准予胡福林假期之后,很快得知胡厚宣是追随顾颉刚前往成都齐鲁大学办研究所,傅斯年听到这个消息后大为震怒,修书给齐鲁大学,谴责胡福林将在史语所的工作资料及研究成果带走,要求齐鲁大学给史语所一个说法。

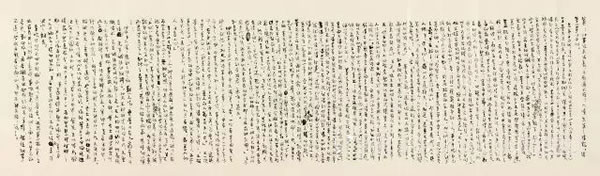

胡厚宣致傅斯年信札 民国二十九年(1940)写本 1通3页 纸本

胡信写于1940年10月4号。信中言自己请假离史语所去成都,到齐鲁大学后看到史语所发给齐鲁大学的公函,内言胡厚宣人格低下,出卖所中研究成果,偷拿资料与书籍等种种不堪。胡用了极长的篇幅作了辩解,称自己不为名不为利,只想作点学问却遭此恶意中伤。信中还提及自己与董作宾在学术上有冲突也有误会,因感进退维谷,只能出走。请傅斯年准予他辞职。

傅斯年致胡厚宣信札 民国二十九年(1940)写本 1通1页 纸本

傅斯年的回信写于1940年10月29日,信中首言:“长信读悉,为之浩叹。凡所言者,不实不确之处,不可枚数。”随后指出胡厚宣离所的真正目的乃为膏粱谋,且使用了不够光明的手段:“今不暇细加讨论,研究所系一学术机关,本无名利可言。如以无名利可图而致叹,则大错误当在兄来此前之一念矣。天下事合则留,不合则去。来去光明,何此用其满天扯谎乎?……兄清夜自思,何以自解乎?此事无以自解,其他不皆是费词乎?”信的结尾,傅斯年写道:“兄于彦堂先生致无极度之不满,此中是非,如不细辨,然大写事此之时,于甲骨文字一道),所知有惑?数年之进步,启导之者何人?即此论之,不合则去,亦已足矣。非扯谎之根据也。最足征人之心术,可以长太息者此也。以足下在此数年,故进此最后之忠言。”

据胡厚宣日后回忆,此“跳槽”事件皆因顾颉刚全力邀请。顾颉刚在云南大学任教,居处离胡厚宣不远,常遣夫人去集市时,带字条予胡,命其查找资料,对其学术能力颇为赞赏。当顾颉刚与哈佛燕京学社商得专款,于迁校成都之齐鲁大学创办国学研究所之时,即邀请胡厚宣任研究员,主要负责整理齐鲁大学所藏甲骨。

“跳槽”事件,让傅斯年大光其火,但此事亦促使胡厚宣低调谨慎。此后之学术业绩也证明了他这一选择的合理性。在齐鲁大学,胡厚宣除任国学所研究员之外,还担任过中文系和史社系主任。此后六年是他的学术高峰期,他的《甲骨学商史论丛》于1948年还获全国科学发明奖。

在艰难的抗战岁月,在长江边的小镇,史语所的知识分子朝夕相处,祸福与共,他们为人、为学的品格和范式,往往被今人奉为时代之绝响,但是,只有藉由文字深入其内心,方可辨别每一行书信、每一笔文字背后的喜怒哀乐,而每位学人的心路历程也渐渐凸显和明晰。信札和手稿,带着傅斯年、游寿、胡厚宣的鲜明个性,让我们重新认识那些人,那些事,那个特殊的年代。

编辑:江兵