【99观察】十年“泛亚洲” 概念和一个“夜场”案例

0条评论

2015-10-28 11:26:38 来源:99艺术网 作者:大媛

佳士得亚洲区副主席、亚洲20世纪与当代艺术主管张丁元

【导语】近年,现当代艺术市场份额逐年下滑,但强调“泛亚洲”策略的佳士得夜场却不受市场颓靡影响,反逆市创出新高。地域艺术市场的偏好同时影响着市场的走向,任何地域艺术市场兴起的时候,同类拍卖专场都能获得超出预期的份额,但作为经营类的专场,这种带有“赌性”的预测是否能让专场良性发展?又是否有一种长远的国际市场思路,即让这些地域性的艺术在相互“牵制”下发展?在佳士得张丁元看来,“泛亚洲”策略的提出正是基于这种国际化平台的设想。

从2003年开始策划至今已十余年,这些年佳士得获得的经验和市场数据也足以作为范例分享,为此99艺术网特别采访了佳士得亚洲区副主席、亚洲20世纪与当代艺术主管张丁元。

99艺术网:近两年通过东南亚和日韩艺术在佳士得的份额增长,大家才知道佳士得的“泛亚洲”推广策略,但实际上佳士得从2004年秋拍就将“中国20世纪”专场更名为“亚洲当代艺术及二十世纪艺术”专场,并且参考了西方拍卖市场的模式推出“泛亚洲”概念,能否介绍一下策略布置的背景?

张丁元:直到2003年,所谓的当代艺术市场才在亚洲开始进入萌芽期。当时我们做了一个田野调查,调查除了中国以外的其他亚洲国家的当代艺术在整个亚洲市场上到底是怎样的状态。同时,我们也在考虑什么样的方式才能将中国当代艺术推广到国际市场,让更多人了解中国当代艺术到底是什么。

在2002年我们刚把这个版块的拍卖移到香港的时候,我意识到一个问题:好的艺术脱离了本土的支持还能不能生存?通过对这个问题的思考让我重新认识到,中国的当代艺术市场布局必须以亚洲市场为前提,并且只有在这个前提下,中国当代艺术才会有所谓的市场空间。也正是这个角度,让我考虑我们在当时搭建的平台其实是给未来十年、二十年打的基础,如何将中国当代艺术,亚洲当代艺术和西方市场对接,这才是我们设立“泛亚洲”概念的真正前提。

99艺术网:在您看来,在“泛亚洲”概念刚提出的时候,几个主要区域,如中国、日韩、东南亚的市场特点是怎样的?当时藏家们对这个概念的推出是否认可?

张丁元:中国有一句古话叫墙内开花墙外香,当时的中国艺术市场就有这么一种景象,但是当时的日韩艺术市场还不够成熟,没有足够的经验和基础,所以藏家和画廊都不太看好这个概念,反倒是艺术家们对这个概念比较认可。当时亚洲各个区域的现当代艺术市场是相对独立的,和外面的交流并不多,藏家和画廊主也相对保守,在他们看来,他们已经有了既定的收藏体系,“泛亚洲”概念的提出完全打破了亚洲艺术市场圈内以往的习惯,从策略上来看危险性太高。

99艺术网:整合后的第一场拍卖(2004年秋拍),成交份额就比此前高出近一倍,据您回忆,在概念推出后的几年内,市场对这个概念的反馈是怎样的?

张丁元:当时的第一场成绩让我们非常吃惊,原来很多潜在的藏家在关注我们这个概念的推出。总结发现,在亚洲,尤其是在香港,大家对日韩艺术其实并不陌生,不仅如此还有很深的艺术史渊源,此外,很多国际藏家一直在关注亚洲艺术市场,但是购买渠道有限,所以当我们将作品放在平台上拍卖的时候,就吸引了这些藏家的关注。并且这个群体之大超乎我们想象,从具体数据方面统计,几乎每六个月成交额都以翻倍的速度在增长。

99艺术网:您曾经说“若要将亚洲艺术与西方艺术衔接,最简单的办法就是找一个相同的主题。”不同亚洲国家的艺术也是如此,在您看来,这个“相同的主题”是什么?在这些年中,这个主题都经历了怎样的变化?

张丁元:其中的变化很有意思,它会跟随市场潮流的变化而变化。刚开始推出这个概念的时候,我们需要的是和当时市场上完全不一样的东西,这些东西不仅从未在拍卖场上出现,并且要有很高的辨识度。当时中日韩的肖像画主题强烈,且又有多种表达方式,所以我们选择了这种具备差异化的作品作为我们第一阶段的主题。

后来我们意识到一个问题,一些藏家能认识到这种所谓的东方艺术和西方艺术是有差异的,但是这种差异仅限于作品本身,就像是亚洲艺术家的作品在讲一个所谓概念的故事,这个概念的故事和西方的不同,但是,如何在更深层面上将亚洲的当代艺术和西方的当代艺术做一个比较?如何找到其中的链接点?这是我们当时在考虑的问题。后来,我们发现抽象艺术是一个不错的主题,因为抽象本身并没有所谓的主题性,也没有明显的标志来区分东西方艺术的差异,但却又能直接和时代关联。

99艺术网:近几年,中国当代艺术市场受到冲击,这时候强调“泛亚洲”概念则让一些人疑问,佳士得的“泛亚洲”能否等同于“去中国化”?“泛亚洲”的出发点和落脚点究竟是什么?对于这个问题您如何解答?

张丁元:回到2004年刚提出这个概念的时候,如果要把中国艺术家抬升到一个所谓最宽广的市场可能性的位置,确实我们必须去中国化,同理,我们也必须去日本化,去韩国化、台湾化,香港化,新加坡化等等。拍卖公司的角度应该是将本地的艺术家脱离本地的包袱,将他们国际化,而不是强调本土化,所以我们强调的是亚洲概念,是东方概念。而从这个角度来考虑,此时的“去中国化”和“去边缘中国化”的意义便完全不同。

吴冠中 «鲁迅乡土组画之一:老屋 (老牆)»

油彩画布 1981年作 50 x 50 cm

款识:荼八一 (左下); 吴冠中一九八一鲁迅乡土组画之一─老屋 (画背)

估价:港币7,000,000 -9,000,000

香港佳士得2015秋拍作品

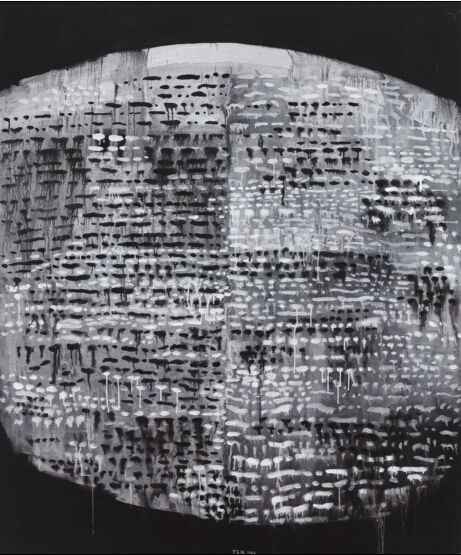

贾蔼力 «弃之荒野»

油彩画布 2007年作 290 x 400 cm

签名:JAL (左下)

估价:港币7,000,000 -9,000,000

香港佳士得2015秋拍作品

99艺术网:今年秋拍香港佳士得依旧走“泛亚洲”策略,中国、日韩和东南亚艺术品在作品比例和比重上较以往是否有所变化?

张丁元:在比重上没有特别的变化,但是这次在主题上我们进行了推敲,我们希望能通过主题本身找到中日韩等亚洲国家艺术的共同连接点,并且这个线索既可以从过去谈到现在,也可以从西方谈到东方,即同时从时间轴和主题深度上切入。

99艺术网:会用哪些重要的作品连接这两条轴线,又如何连接呢?

张丁元:以往,我们常常将吴冠中的和赵无极的作品进行比较,但这次我们将用吴冠中的作品和贾蔼力的作品进行比较。虽然吴冠中的作品看上去是具象的,但实际上具有一种抽象性的概念,这种所谓的对自然抽象的看法又隐藏在具象里面,所以我们通常会从写实的角度去谈论他作品中的抽象,这种抽象的概念和贾蔼力的作品进行比较,或许会有不一样的可能性。

此外,在夜场中,余友涵一件抽象作品将和草间弥生的作品进行对比,岳敏君的人物作品也会和奈良美智,村上隆的人物作品进行对比等等。年轻艺术家是近几年的市场上的重要关键词,但我们此次也打破了这种概念,而将年轻艺术家的作品分散在夜场中,强调这些作品在时间轴上的变化,而不是强调“年轻艺术家的作品”这个概念。

“泛亚洲”最主要的概念是希望每个艺术家的作品在这场拍卖中都不仅仅代表作品本身,而是尽可能地探讨它们曾经的意义,或者它们和其他艺术品之间的关系。抽象和肖像是这次夜场用来连接亚洲各区域艺术的主要线索,来自不同国家的艺术品在主题的独特性以及时代性的表达上会有怎样的差异和同性?我们希望以这个角度为基础,再插入特别的展示方式来影响观者。

99艺术网:谢谢!

【焦点拍品】

余友涵 «无题»

油彩画布 1986年作 157.5 x 131.8 cm

签名:余友涵 (中下);余友涵(画背)

美国私人珍藏

估价:港币2,400,000 -3,200,000

香港佳士得2015秋拍作品

草间弥生 «世纪末之外»

压克力画布 1987年作 162 x 130.5 cm

签名:YAYOI KUSAMA;Yayoi Kusama (画背)

估价:港币5,000,000 -7,000,000

香港佳士得2015秋拍作品

村上隆 «Melting DOB: Complex Blue»

压克力银箔画 2013年作 150 x 150 cm

估价:港币7,000,000 -9,000,000

香港佳士得2015秋拍作品

编辑:颜媛媛

0条评论

评论