BETWEEN艺术实验室 FREE TALK现场 | 常羽辰:野蛮诗歌

0条评论

2015-11-18 18:00:22 来源:99艺术网

艺术家常羽辰(b.1989,中国山西),2011年毕业于中央美术学院摄影专业,2013年毕业于芝加哥艺术学院研究生院版画专业,现工作和生活在纽约。常羽辰运用版画、艺术家手工书、视频、声音表演等多种媒介进行创作。她近期参与的展览包括: 常羽辰:野蛮诗歌(Between艺术实验室,北京,2015),常羽辰:蛇与其他(否画廊,纽约,2013), 京都国际艺术节(京都市立美术馆,2015),2013年北美版画双年展 (波士顿大学美术馆),迷信13 (旧金山艺术家书中心,2013),光州双年展世界之屋视频放映 (光州艺术馆,首尔,2011),马爹利关注未来英才计划入围展 (今日美术馆,北京,2011), 十年曝光:中央美术学院与中国当代影像 (中央美术学院美术馆,北京,2011)等,她的作品被纽约MoMA图书馆,芝加哥Joan Flasch艺术家书收藏馆等公共机构收藏。

FREE TAKL对话

常羽辰在FREE TALK现场介绍艺术书《宇宙目录》的制作过程和创作理念,并邀请一位观众佩戴、感受艺术书《宇宙目录》。《宇宙目录》是常羽辰在芝加哥的旧书店买到的二手书,由于对名字的兴趣买下来做了改装。佩戴后透过书上的小孔可以看见很多亮光,仿佛星辰。

常羽辰:“禅宗有一个说法:用语言表达一件事情的时候,“如人以手,指月示人”。语言是手指而不是月亮,禅宗这个说法是表达语言的怀疑,而当时我很感兴趣的是理性的界限在哪里,是否可以取消神秘。宇宙是不是可以被条分缕析。我拆掉了它严谨的、结构性的内容,但它可以给你类似宇宙的体验。”

常羽辰:《宇宙目录之书》的内容是把手机放到《宇宙目录》里面拍的。有的时候比较像漫天繁星、有时像是流星、彗星,但其实是非常粗糙的制作导致的。它是一个建立在《宇宙目录》上的,另一个虚构的目录。

第三本书是形式为盒子的《素描书》,从艺术家与父亲的对话中探讨苏派素描作为一种充满政治意味的绘画方法对两代中国艺术家的影响。常羽辰:“父亲对素描有一些观点:比如现实世界中没有线,线是块面挤压出来的。这个观点美院的同学很熟悉。所以小孩画一个球体会画成一个铁丝圈,但是经过训练后越过铁丝圈把它画成一片光影。这是我们从苏联引进的契斯加科夫体系中非常重要的观点,塑造一个形体在纸上的进深。对他说的话我有配一些插图。最后面父亲说:素描培养的是一种君子之风,忌狂禅等等,有一些儒家的术语。我觉得这些是我父亲对他所接受的教育经过消化之后,很个人化的理解。”“我在芝加哥和爸爸的视频聊天,因为他的麦克风坏了所以他把他要说的话写下来放在摄像头前给我看。谈到了关于素描的问题,爸爸说:“我们对待素描的态度潜在的就是我们对待西方先进文化的态度。”他和我是一样的,我以前也想着我能为艺术做些什么,现在才明白该是艺术能为我做些什么。这个讨论一开始是我向他询问一些史实:他们学习素描的经历和学习方法,但是我们的讨论从一个历史的叙事变成了一个私人的叙事。比如他谈到的君子之风,他和艺术关系的变化,这都是一个很个人的问题,然而与历史叙事紧密地交织。由于它是一个关于造型问题的书,在平面上塑造立体的追求,所以最后把这本书做成了一个立着的盒子,又可以摊开成平面的。

因为偶然得到一些长条纸,常羽辰开始画蛇。在画蛇的过程中艺术家越来越少的关注蛇,而越来越多的关注她手中的铅笔,常羽辰:“我接受素描的训练很多年,对铅笔和橡皮很熟悉, 铅笔和橡皮能造成怎样的肌理。画了很多,做了一本书。做到这里之后我先生说,你不要再做这些小玩意了,然后我就做了墙上的版画。版画和素描有很多相近的地方,版画和蛇的皮肤也有很多相近的地方。因为摩擦,蛇的皮肤会给我一种反复摩擦过的感觉,铅笔和橡皮绘画的过程也是层层剥落的过程。铜版画是在铜版表面腐蚀或者干刻,对铜板它表面进行磨损让它凹陷印出来的效果。”

作品《蛇》是印在桑皮纸上的一套铜版画作品,远古史诗一般庞大而充满启示意味的意象,因为艺术家克制的处理而获得了轻盈与安静。然而当观者凝神细看,蛇的表面错综复杂的伤痕召回着某种激烈的历史,如同宁静的墟骸召回着过去的战争的记忆。这组版画印在桑皮纸上两版,另外六版做成了不同的形式,其中两版被装订成风琴书,2013年在纽约否画廊个展时展出。

庄芸芸(BETWEEN):你为什么选择桑皮纸来印制?

常羽辰:铜版是一种凹刻,想要呈现在纸上的线条和块面,首先要在铜版上损失掉,有点类似老子说的“有之以为利,无之以为用”。是表面的损毁、那些负的形象最终显现,构成了画面。这是版画的物理机制,是它作为一个媒介自身的逻辑。也许我原本就更在意失去的、欲言又止的、不在场的,而做版画的劳动过程契合我这样的倾向。我选择了相对脆弱的纸里面最坚强的桑皮纸,桑皮纸相对真正的版画纸很不好控制,上面有很多东西会失去,另一些东西会过深。会有一些偶然因素在里面。所以《蛇》这个作品是关于痕迹的,也可以说它是某种形态的历史。

常羽辰展示了她在纽约和张涵露一起成立的组织“崭新贫乏”的第一个展览的邀请函《同轴逆转》。常羽辰:我请参加展览的艺术家们把作品草图给我,印在邀请函上,观众在现场可以拿着邀请函去比对成品。我不能以不是艺术家的视角来考虑这件事,所以我关注的是每个人怎么把自己心里想做的东西带到物理世界上来,把它附着在一个材料上面,比如说,铁丝网,木头,或者是身体。所以草图,中间的翻译过程,这是我在策划这个展览感兴趣的。

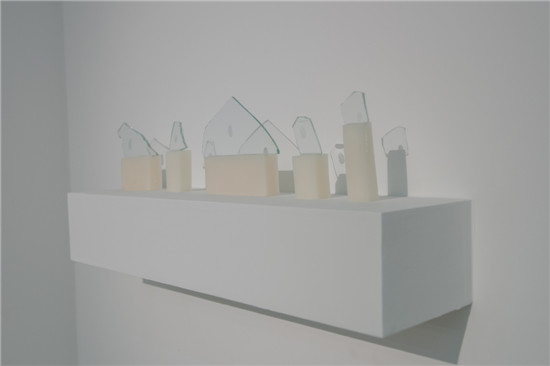

常羽辰:我对指纹很敢兴趣,指纹是一种凸版印刷。它可以被用作你身份的象征,比如在海关。指纹在中国传统文化里又有着象征的含义,它的涡旋昭示你的命运。我想找个东西放置指纹,想到了玻璃。玻璃是你永远想要擦掉指纹,保持光洁的地方。我把自己的指纹用篆刀刻在上面,永远抹不掉。基座选择蜡做成方型,有种纪念碑的气质,但又非常脆弱,它不能像纪念碑那样抵抗风吹日晒。所以它是没有用的纪念碑。

庄芸芸(BETWEEN):当初选择蛇作为创作题材是否想通过东西方文化中对蛇的定义不同去寻求两种文化的共通与区别?

常羽辰:我没有刻意从文化角度去选择蛇,我也没有宗教信仰,但是中西文化中对蛇的诠释和理解不同我是有意识的。本雅明在谈到语言的产生的时候说,当蛇诱惑时,善良和邪恶还没有名字。这让我有认同的是,人对蛇的感受是产生在文明之前的。之所以很多文化对蛇有各种描述,神秘、邪恶、崇高,对蛇有严重的情节,因为是它给人的感觉是潜意识的,是在在语言所能叙述的范围之外。我把之所以把这些版画做成风琴书的形式,因为风琴书是两页两页的翻阅,翻到中间,没有头和尾巴的提示,在那个时候它更像是一个单纯的表面,只是一种肌理。它可能是风蚀的地面,也可能是水蚀的河床。

艺术家常羽辰

丁晓洁(策展人、媒体人);你关注的似乎都是一些“小东西”,如果有更大的场地和资金做成大型展览,你会考虑哪些方面入手和扩展?

常羽辰:我关注的肌理、痕迹,这些对别人可能很微不足道。对此,我想到了《海上花列传》,整篇小说都是在说一些微不足道的小事:进门了,绞手巾、梳头、叫了四样点心……日复一日都是这样。然而正是这些微不足道细节的堆叠,构成了一个空中花园,它越繁复,就越空虚,让最后的沉沦更加惊心动魄。我觉得内容和形式不一定要并行,也可以恰恰相反,细节也可以实现某种宏大。维米尔也是如此,他竭尽全力描绘的,就是背景上的相框、桌布上的花纹、衣服的花边、甚至白墙上光的变化。而这些微不足道的细节构成了时光條忽,很永恒的感受。我觉得不一定要历史题材才有重量。

杨圆圆(艺术家,《艺术世界》编辑):你最近对什么特别感兴趣,在做什么?

常羽辰:在做一个基于网络的项目,预计年底发布。但是在这里面的角色我只是一个整理者,它是我先生拍的一些图片,我只是想把他们编辑起来。我并不在意这算不算一个作品,但我会一直不断做这个事情。

《项链,与袁奕的合作》是一个由实物与视频组成的装置作品,在视频中艺术家佩戴着她用尖锐的碎玻璃所制成的项链,既是饰物也是危险的武器。在佩戴饰品这个平常而又女性化的动作之中,暴力,以一种平常而又女性化的方式被呈现。策展人丁晓洁女士对这两件玻璃作品很感兴趣。

丁晓洁(策展人、媒体人):你的两件玻璃作品里都有尖锐、暴力、野蛮的感觉在里面。你怎么理解暴力和野蛮?

常羽辰:“这次展览的题目源自德国哲学家阿多诺,“在奥斯威辛之后写诗是野蛮的”。他是说,在惨绝人寰的二战之后,追求诗意,追求美,或者作为一个诗人活下去都是野蛮的,需要相当的冷漠与无情。野蛮不只是血肉模糊,有时候冷静也是残酷。《项链)起先是为张涵露在纽约策划的一个展览做的:肌肤之亲。它是戴在身上的一件首饰。一件装饰品理应服从主人的意志,但它的锋利和亲密让它具有威胁性。对我而言,那种矛盾就是野蛮的。

丁晓洁(策展人、媒体人):你一般是在什么时间做作品?

常:我最近刚结束一份在纽约Printed Matter的工作。我在2个月里清点和登记了将近7万本艺术家书。我同时在纽约的版画工作室做助手,来于交换工作室使用的时间,我的版画创作主要在那个工作室创作。

蒙志刚(艺术家):想请你谈谈出国后你和中国的关系有什么改变?

常羽辰:我和中国的关系,可以缩小到我和我爸的关系。我离开了中国反而对中国更加感兴趣,尤其是现代中国,19世纪末到今天的演变。站在他乡才能望见故乡,需要一点距离才能才能看的更加清楚。这种距离反证了联系。

蒙志刚(艺术家):你的阅读面很广,作品阐述引用了不少学术概念,相比之下西方理论占绝大部分内容,而你作品据我观察却明显流露着很多东方气质和表象,包括今天现场你的中式着装,这一切有着怎样的内在关系?

常羽辰:这种血缘关系对我来说很重要。这次展览的作品都是在美国做的,所以过去对他们的讨论都是在英语环境里。你知道维特根斯坦说你所使用的语言框定了你的思维。关于这些作品的思考都和英语语言体系密不可分。所以我今天心里会有一个翻译的过程,有一点不顺畅的感觉。我没有想要解释我的作品。我更希望对作品的过程有一些交流。而非我对作品的注解。在我做作品的时候没有为什么,直觉成分比较多。做完之后我会反省自己为什么要去做它,为什么这么做它。那时候我也是一个观众。做完之后我会去做自我分析。我希望去交流这个部分。

庄芸芸(BETWEEN):你从什么时候开始做艺术家书,为什么做艺术家书?

常羽辰:我从学摄影的时候就觉得一张照片不能满足我,我需要一个序列。那时候做了一些书,还有视频。他们都在时间里展开。在芝加哥上学的时候我给艺术家手工书这门课做助教,学了很多装订的方法。艺术家书被索尔•勒维特(Sol LeWitt)等观念艺术家引入当代艺术的语境,因为艺术书比油画更民主,能接触到更广泛的人民群众。然而露西•利帕德(Lucy Lippard)在1970年代曾在文章中承认这一乌托邦式理想的失败:人民群众似乎并不需要那么多艺术,艺术家书终究仍是小众的。尽管我对美术史(以及它所牵连的更广泛的历史)有强烈的求知欲,在创作的时候却更多地依赖直觉。对我来说,一个想法产生,要进入这个物理世界变成一件作品,它会有一个较为合适的出口,有时是书,有时是别的;有时它应当印数庞大,有时则应当珍贵。

以上文字依据FREE TALK 现场对话整理

编辑:丁晓洁

相关新闻

标签

0条评论

评论