清乾隆 斗彩宝相团花纹盘口瓶(1736-1795)

“大清乾隆年製”青花三行六字篆书款

本尊直口束颈,丰肩鼓腹,胫部内收,平底浅圈足,整体造型端庄大气,亦不失清秀。尊胎质精实,白釉润泽,通体以斗彩工艺绘製而成,先在釉下以青花描绘纹饰轮廓,而后再于釉上填饰红、黄、绿等各色彩料,其青花线条灵动流畅,釉上彩料填饰精细,色彩渲染细腻自然。尊口、颈、肩及近足处分饰卷草、蕉叶、如意云头和莲瓣等多条纹饰带,腹部主体四面分别描绘四朵团状菊花纹样,其中心以红、黄、蓝、绿等各色彩绘製花蕊,周围点缀蔓草、枝叶和朵花,团花之间各装饰两组嵌套缠枝花卉纹样,画师将花枝描绘成如意形,并相互勾连嵌套,从而将“事事如意”、“绵延不绝”等吉祥理念巧妙的融入纹饰之中。尊外底心以青花书“大清乾隆年製”六字三行篆书款,款识字体规矩硬朗,为乾隆中晚期官窑器之典型款识。

斗彩工艺肇始于明初宣德窑,成化之际进入极盛时期,出现了鸡缸杯、三秋杯和天字罐等陶瓷史上亘古未有的隽品之作。成化朝之后,由于明王朝的国力衰弱以及皇帝的喜好转变等原因,斗彩器的製作逐渐陷于低潮,至明末时竟有绝迹之势。1644年清军入关,满清政权建立,在清初几代帝王的励精图治之下,社会渐趋稳定,经济逐步发达,景德镇珠山御窑厂的瓷器烧造又再次兴盛起来,斗彩器作为彩瓷的重要品种亦重获新生。在康雍乾三朝之中,尤以乾隆一朝的斗彩器製作最为繁荣,而且这一时期的御窑厂窑工将斗彩工艺与当时流行的粉彩彩料结合使用,从而使乾隆斗彩器的色彩更为鲜丽饱满,于淡雅粉润中显亮丽,纤细娇巧中见挺隽,而且乾隆时期的斗彩器在造型上更为多样化,纹饰构图上更为繁复饱满,製作工艺上也更是精益求精,其成就丝毫不逊成窑。

本尊胎釉质量俱佳,色彩艳丽饱满,纹饰描绘细致,是一件乾隆斗彩器物的代表之作,保存至今,实属不易。除此之外,本品还在造型和纹饰上具有一些与众不同的特点,值得关注。

第一个特点是本尊造型极为罕见,其短颈微束,腹部圆鼓,给人以沉静庄严之感,但体量却不甚高大,丝毫不失隽秀,究其源流,应是以上古青铜尊为蓝本加以改良而成。查阅国内外各大公私收藏机构所藏乾隆朝各类瓷器作品,均未见与本品造型完全相同之作,其珍罕程度,毋须再言。

另一特点即是本尊以团状花纹为主题装饰纹样,团花的表现形式早在隋唐之际即以出现,并一直沿用至明清。在乾隆时期,团花因其装饰性强,灵活多样等特点,深受高宗皇帝的喜爱。许之衡《饮流斋说瓷》有云:“乾隆以后喜作团彩,稍久风致矣,然于华丽之中别饶葱茜之致,足为清供雅品,弥可宝贵也。”将许氏之描述与本品对照,实在是恰如其分。更为难得的是,目前所见乾隆斗彩中装饰团花的器物以一种描绘团状牡丹花的小缸最为常见,而像本尊这种装饰团状菊花纹的例子则从未见到。

本尊造型特殊,彩料艳丽,纹饰华美,是乾隆官窑斗彩器的集大成之作。此外本品曾在上世纪八十年代及本世纪初先后两次在香港苏富比拍出,来源清晰,传承有序,今日亮相本场拍卖,颇值众藏家珍视。

来源:香港苏富比1982年11月8日拍卖会第211号

香港苏富比2003年10月26日拍卖会第6号

参阅:《中国国家博物馆馆藏文物研究丛书.瓷器卷.清代》第164页,图108,上海古籍出版社,2007年

H:22cm

RMB:2,600,000-3,000,000

清雍正 粉彩没骨花卉纹碗(1723-1735)

“大清雍正年製”青花两行六字楷书款

雍正帝胤禛对古代文人的品性追求,可称是有清一代帝皇的典范。文人士大夫对精致生活的营造,闲情逸致的抒发,都可从他的身上得到体现。花事是古代文人雅士重要的怡情活动之一,对各式花材的品评、选择均有严格的标准,雍正皇帝对此非常精通,讲究组合之美,追求自然清新的唯美境界。因此,雍正一朝宫廷诸项工艺品中凡有花卉题材,均是工笔写真,形神俱佳,气韵清雅脱俗。特别是雍正时期的粉彩瓷器清雅怡人,历来为藏家所珍视,正如《陶雅》中所说:“粉彩以雍正朝为最美,前无古人,后无来者,鲜妍夺目,工致殊常”。

此碗造型俊雅,线条柔美,胎釉白胜霜雪,莹润可爱。外壁彩绘牡丹吐萼含苞,风姿绰约,花枝横向延伸,叶片宽大,色泽红艳,丁香屈曲斜袅,各具意态,设色淡雅逸丽,仿若春风拂面,醉人心扉。多情蝴蝶,欲落还飞,饶添野趣。画笔清秀设色淡雅逸丽,春色盎然,仿若和风拂面,实醉人心扉,尽显“没骨”之妙,画意可拟徐熙。在晚明花艺家张谦德《瓶花谱》中,牡丹丁香品级位居三甲之列,乃文人品花之首选,两者搭配之宜,倩影绰绰,可见胤禛艺术品位之高雅。此种图案之雍正御窑粉彩碗传世者极罕。

雍正粉彩品种所用白瓷製作质量极高,胎薄体轻,釉面似玉般温润细腻,更能突出线条纤细、色彩柔和的纹饰之美。绘画采用中国传统绘画中的没骨法技法,突出阴阳向背,浓淡相同,层次清晰,富有立体效果。

来源:藏家80年代购于香港“中艺”文物商店。

参阅:《故宫博物院藏文物珍品大系——珐琅彩·粉彩》页84,图73,上海科学技术出版社、商务印书馆(香港),1999年。

D:17.5cm

RMB:1,000,000-1,600,000

清乾隆 汝釉蒜头瓶(1736-1795)

“大清乾隆年製”青花三行六字篆书款

乾隆一朝蒜头瓶式样丰富,其造型俊雅秀逸,线条柔美起伏,尽见迤逦之姿,所施仿汝釉一色,匀净莹亮,细腻肥润,釉色青白,静穆古雅,胎骨细薄坚致,丽质怡人,远视之,宛若佳人玉立,风韵无限。底部青花“大清乾隆年製”六字篆书年款,笔道精练有神,尽显御窑风采。本瓶线条极为简练,通体施釉肥润凝重,彰显赵宋文人以素雅匀净为上的美学理念。乾隆皇帝对摹製宋器的理念是好古而不拟古,诚如唐英所言“仿旧须宗雅则”,不是一味贴近原物为佳,而是取其最精华最高雅之处而临摹,更重视气韵神髓之相似。因此,乾隆皇帝在摹古行为中也深深融入其自身的审美与对古物本身的理解,所得摹作乃经其亲自化裁而成。本品亦然,其取法于宋器,兼以化裁,配以蒜头瓶之形制,不独以一色取胜。似在摹古,亦有创新,美法甚是独到、精妙。其并无官窑,哥窑细密开片,应为《陶成纪事碑》中所记“仿铜骨无纹汝釉,仿宋器猫食盆,人面洗色泽”一类釉彩的烧造,且此品釉表无任何开片纹路,故以为此瓶为唐英仿造北宋无纹汝釉之作。在文人的观念里,宋人的审美标准应为天下雅士所遵循,在器用方面要追随宋人的淡雅与淳朴。这份仰慕之情往往体现在对赵宋窑器的摹仿之上,故摹仿之首要当推汝窑古器。

来源:原开封市文物商店旧藏

上海崇源,2005年6月29-30日,编号:34.

H:27cm

RMB:1,600,000-2,200,000

明末清初 青白玉卧牛

牛之为兽,自古以来即与先民的经济生产活动密不可分,然而,牛能入水,且鸣声如雷,因而在古人「打雷就是下雨前兆」的观念里,水牛的鸣吼有如具有呼风唤雨般的超异能力,久而久之,神牛出现必有大风大雨的神话崇拜遂也慢慢深植人心了。晋代张华《博物志·神异》即载:「九真有神牛,乃生溪上,黑出时共斗,即海沸;或黄出斗岸上,家牛皆怖。人或遮,则霹雳,号曰神牛。」或可说明古人视牛为水神的最佳批注。只不过,神牛的法力,既能呼风唤雨,另外也能镇水解厄。如《大唐新语》卷十三亦载:「平地之下一丈二尺为土界,又一丈二尺为水界,各有龙守之。土龙六年而一暴,水龙十二年而一暴……铸铁牛……可以御二龙。」由此联想,是牛额头上的水涡纹,或与神牛的水神象征不无关系。

此件卧牛像为青白玉质地,以整块玉料雕製而成,刻画了一头弯角大水牛的栖卧姿态,整体造型圆润厚重,沉稳大方。所选玉料质地坚实细密,色泽洁白,上留大片褐色沁斑,色彩斑驳,尤显古意盎然。表面包浆均匀润泽,晶莹剔透。这头蹲卧在地上的大水牛蜷成椭圆状,牛头向左转,脑门平坦开阔,一对犄角向内弯曲,粗壮坚实,上面饰有层层纹路;一对大眼分列两侧,眼珠滚圆;牛鼻向前突出,十分方正。水牛脖颈弯曲,上面的褶皱清晰可见,十分生动。水牛背部亦十分平坦,肚皮浑圆肥硕,贴于地面;水牛四条腿在身下弯曲,肌肉丰满,粗壮有力,牛尾贴于一侧后腿上,弧度柔和优雅。整体造型稳重踏实,利用白玉沁斑作为水牛的天然纹路,构思巧妙独特。这件玉质卧牛通体打磨光滑,装饰精致,综合圆雕、浮雕、透雕等多种手法,且取材精良,寓思精巧,是一件明末清初所作的玉器精品,在清初玉路未开之时能获如此巨料琢製器物,非皇室所不能。此物浑厚霸气,实为一件宫廷陈设之重器。

在明清两朝的宫廷记载中, 牛时常出现于祭典活动。其中如农曆三月在北京先农坛所举行的『一亩三分地』皇帝亲耕礼。祭祀先农耕犁仪式,始于十五世纪明朝, 是一项极其隆重的活动, 以此劝民重农务农并求丰年。玉牛在中国一向十分广受喜爱。在亚洲,牛也称水牛,在十二生肖中是对应十二地支的「丑」。中国人对牛的认知一向是尽忠职守,勤奋努力,坚毅而不屈, 有力但祥和温顺,其中多少与其助耕生产农作物的角色有关系。清朝乾隆皇帝仿效前朝圣主,在1755年下令御製一头铜牛置于清漪园(后改名颐和园)的昆明湖畔。牛背上錾有80字篆文歌颂赞扬大禹铸铁牛以治洪之功。 从记录显示, 皇室十分喜爱大型的玉牛摆件, 光是圆明园就流散出数件此类珍品。

玉牛除了具有浓郁的文化底蕴外,再观此青白玉褐斑卧牛长达42.5厘米的硕大尺寸,更属难能可贵。考诸近年的国际拍卖纪录,其中几件缔创高价的玉牛,衡其尺寸俱在40厘米以下,如在2004年伦敦Sotheby’s以53.2万英镑拍出的晚明〈黑斑灰青玉卧牛〉(图一),其尺寸为36.5厘米。甫于2010年4月8日香港Sotheby’s拍出的清初〈黑斑灰白玉水牛〉(图二)长28厘米,则以782万港元成交。

本件由美国回流的青白玉卧牛,不仅雕工精美、比例协调,而且造型硕大、气势磅礡,且流传有序,自上世纪60年代即为美国密西根收藏家John and Rose Meengs收藏,于1978年于美国密西根Flint Institute of Arts展出。

来源:John and Rose Meengs, Michigan

参阅:

1. 苏富比伦敦, 2004年9 月,Lot.151

2 .苏富比香港, 2010年4月,Lot.1909

展览:

Flint Institute of Arts, Flint, Michigan 1978

L:42cm W:18.5kg

RMB:3,500,000-4,500,000

清乾隆 铜胎掐丝珐琅双联瓶(1736-1795)

掐丝珐琅,又名“景泰蓝”,一种在金、铜胎上以金丝或铜丝掐出图案,填上各种颜色的珐琅之后经焙烧、研磨、镀金等多道工序而成的工艺品。掐丝珐琅有着五彩斑斓、华丽夺目的魅力,由于其在明代景泰年间获得了史无前例的发展,又一般多外饰蓝色釉料,故习称景泰蓝。掐丝珐琅器在12世纪由阿拉伯地区传入我国。到明景泰年间,珐琅工艺臻于鼎盛。清代曾有一定衰落,但到了乾隆时期,掐丝珐琅工艺又开始全面兴盛,并正式达到巅峰。

瓶呈橄榄式,大小相连成一体。两瓶外壁鎏金铜铸龙凤飞舞,小瓶顶饰一龙连接大瓶成提梁,瓶肩饰绳纹,下饰兽首衔环。器留白处饰錾刻珐琅纹饰,以宝石蓝及松石绿色装饰龙形提梁,瓶口沿饰如意云纹,肩饰垂蝉纹,足墙饰莲瓣纹,器腹满饰缠枝番莲纹。小瓶底方框内錾《大清乾隆》、大瓶底方框内錾《丙午年製》铭款。随形底座饰忍冬纹、莲瓣纹及花龙拐子,下承八个如意云头足。

此器胎体厚重稳健,造型独特,以錾胎珐琅和錾花相结合的工艺製作,表现出乾隆时期工艺品製造技术之高超,和乾隆帝好雅慕古之文化内涵。同类器见2010年香港佳士得春拍lot1924,成交价1460000元。

来源:香港佳士得1998-4-26 Lot.562

参阅:《中国美术分类全集—中国金银玻璃珐琅器全集》 珐琅器(二) P27

1990年6月1日于纽约佳士得拍卖,拍品103号。

H:22cm

RMB:1,300,000-1,800,000

明 铜鬲式炉 (1368-1644)

“大明宣德年製”六字篆书刻款

夫铜炉者,古之敬神礼佛之器,文房雅玩之宝。庙堂有好炉,方见人之至诚;居室有雅炉,才显士之脱俗。观铜炉:玉毫金粟,红榴甘黛;珠光宝色,雍容典雅。视之使人神清气爽,抚之令人心旷神怡;个中精妙,只言词组难以言及。

其二,乃为炉之坚韧。是炉取天地之精,历烈火熔炉,经千锤百炼,致入手沈稳凝重,手感细密光洁,叩击声音清脆,亦非凡品。

其三,炉之精妙。孟子曰:“充实之谓美,充实而有光辉之谓大。”此炉遍身赤金霞片,内入身骨,外现瑰丽,盈实之余,光辉四溢,似皓月朗星之清辉,光华微微,淡淡穆穆,奇妙无穷。

其四,炉之清雅。若此炉端正于几案之上,相伴琴书,可寄情松月,或下访梅竹,其情隽永,其意深远。

鬲形之器,古来有之,石器时代有陶鬲;夏、商、周有青铜鬲;汉魏、南北朝时期有青瓷鬲;唐宋元明清亦随之。唯黄铜製器成鬲者,则自元朝始,明朝大成。鬲炉本为礼器,古有分裆鬲、索耳鬲。后经改製,合裆为腹,去耳平口,双弦为颈,鼓腹突硕,三足壮伟,巍然似鼎,居殿堂则永固社稷,列宗庙能礼承天道,器製至此,可谓极矣。

此炉为精铜所铸,平唇、束颈、鼓腹、三足,颈部双弦线条精准,圆腹光素无纹,造型素雅且朴实静穆,为历代文人雅士所好。藏经紫色,皮色沉厚古雅,叩之音色清亮,颤越悠扬,非上好佳铜所不能为。此炉底部“大明宣德年製”刻款,笔画劲健有力。百年包浆自然而成,为好古者所青睐,令人观之忘俗,抚之心怡。此炉妙形佳色,款识工整,为清早期官造之佳器,可珍藏,亦可实用,焚香之余轻盘,光润可人。

H:6.2cm

D:13.5cm

W:2010g

RMB:300,000-500,000

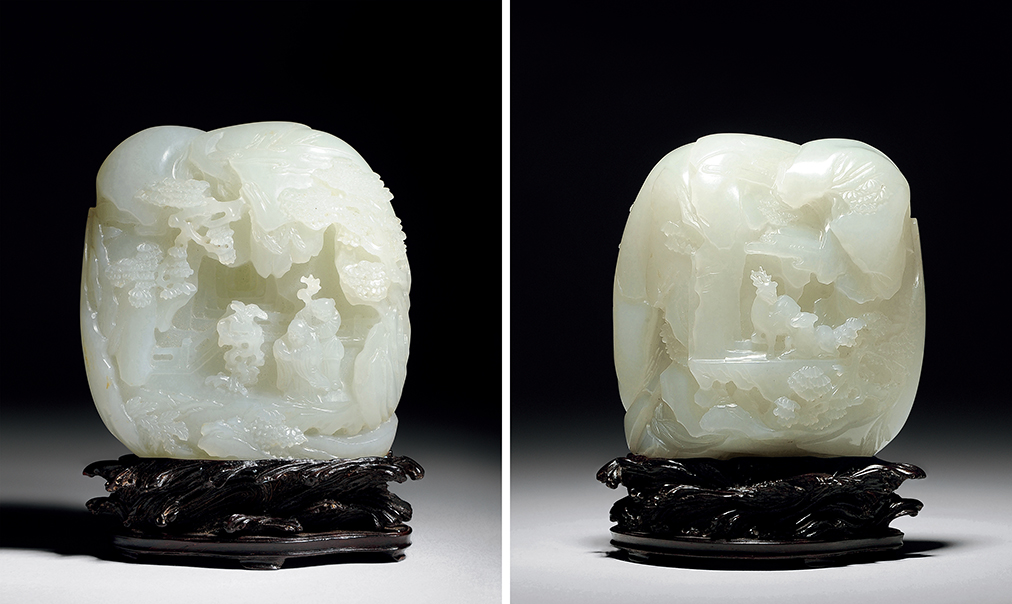

清乾隆 白玉雕寿星山子摆件(1736-1795)

山子,古人谓之假山,是文人书房中常见之雅设,多以山水画为据,使突兀嶙峋之画面跃然成体,秀丽于书案之前,使人观之如山,有如神游妙境,其纹常集山水、草木、茅舍、亭台、楼阁、人物、花卉诸品于一体,构图唯美,意境深远,时而壮阔雄伟,时而幽僻灵秀。

“玉山子”为两宋时期出现之特殊玉品,《宋史·礼乐志》“宴飨”条云:“(真宗)诏辅臣观粟于后苑御山子。”记叙真宗皇帝与群臣观赏御廷中之石假山之事,事后君臣造词作诗以资留念,后玉工受此启发,将整块璞玉精雕细作,使其形如山状,始做“玉山子”。

清代以降,随着西域逐渐平定,宫廷之中获得了大量稳定的玉料供应,中期以后,乾隆于治玉方面追寻焕然天成之美,认为玉料以求全求整为上。而意境脱俗、使用珍贵大块玉材所作的山子,恰恰暗合乾隆帝之心境,因此深受他的喜爱与大力赞扬,内廷偶得整块珍贵玉材,必先以作山子为优先考虑。

此山子以整块白玉雕琢而成,莹润凝脂,人物山水错落相间,雕工细腻。此玉山子分两面雕琢,采用扬州玉作“保型掏洞”的玉山雕刻技法施治,极具立体感。正面为寿星,双手捧桃,身后童子双手执杖驻立,雕一仙人洞,洞口山石掩映,层层深入,引人入胜。右侧山脚下,一株苍松拔地而起,直入山巅,青山绿水,祥云漫天,人景一体,惬意自然。背面巧雕烟雾缭绕中苍松虬枝茂盛,高峻山石嶙峋,二仙鹿栖息于松崖之下,或回眸凝望或怡然俯卧,静谧安逸。整器布局疏朗有致,层次分明,造型立体,场景生动,刻画精美,寓意吉祥,为不可多得的玉雕珍品。

来源:伦敦邦瀚斯,2003年11月10日,编号:510.

H:8.5cm

RMB:1,450,000-1,800,000

编辑:孙毅