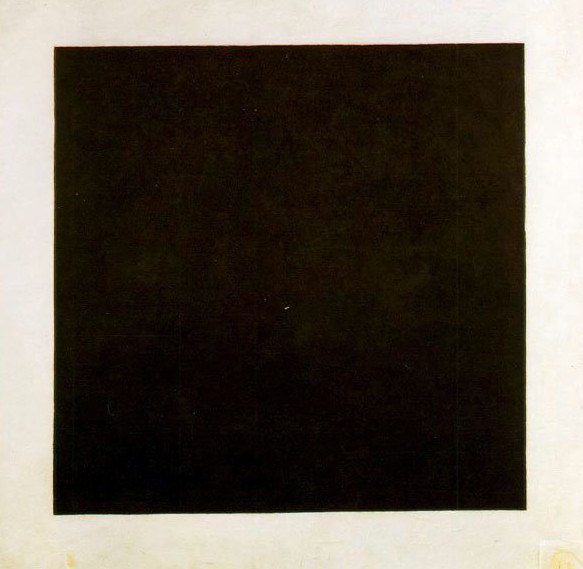

“方块维奇”

最后命运很悲惨。与其他二人相比可看到#阶级出身对逃难的重要性#

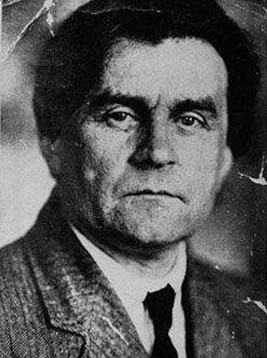

卡西米尔·塞文洛维奇·马列维奇(Kasimier Severinovich Malevich)比康定斯基小一轮,于1878年2月11日生于波兰基辅的一个贫困家庭,受业于莫斯科绘画雕刻建筑学校。早期作品寻求变形和稚拙的美,采用印象主义画法。1912年在“驴尾巴展览会”上的作品又具有立体主义和未来主义的特色。他还曾参与起草俄国未来主义艺术家宣言。他从接受严谨的西方艺术美学的教育开始,后和康定斯基、蒙德里安成一起成为早年几何抽象主义的先锋,最终以朴实而抽象的几何形体,以及晚期的黑白或亮丽色彩的具体几何形体,创立了至上主义,影响了塔特林的结构主义和罗德琴柯的非客观主义,并通过李西斯基传人德国,对包豪斯的设计教学产生影响。

“模仿性的艺术必须被摧毁,就如同消灭帝国主义军队一样。”

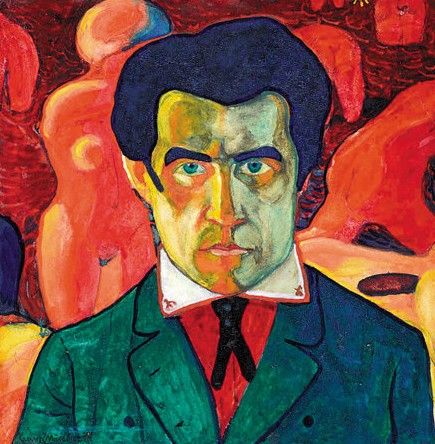

1908~1910年的自画像

马列维奇早期的作品揭示了几乎全部自己的求学历程,反映了从印象主义直到未来主义的演变过程。塞尚的分析立体主义与意大利画家的未来主义对他的艺术创作产生了重要影响。1913年,马列维奇的立体主义突然转向一种图表式形象拼凑,构成半画谜,半招贴画式的性质。

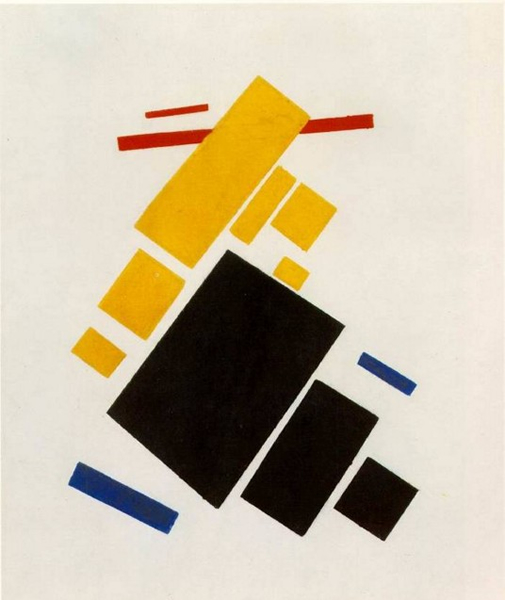

比如这样

还有这样

十月革命前,俄国的美术界受到西方现代派运动的启迪,在艺术探索上表现得非常活跃。十月革命后,马列维奇与康定斯基同在苏联的“И30”工作。他们联系现代工业文明,开始探索自己将要发动的大规模造型活动,这就是构成主义的开始。

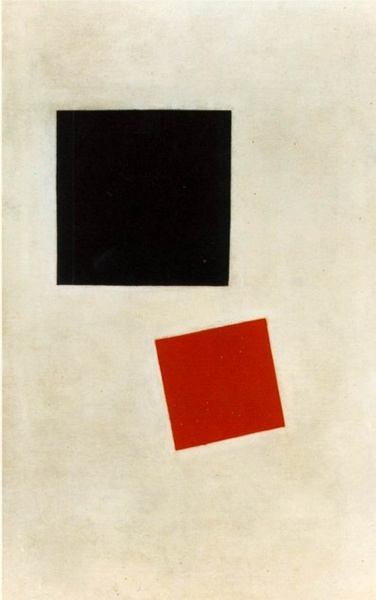

“方块维奇”

后来,方块越来越少了。——不,其实“更多方块”是至上主义晚期的作品,引入了更多的色彩。

与具象图案和简单抽象相比,马列维奇倾向于选择最简单的形式,如方块。他不断探索着形体、色彩与空间的关系——“无物象的世界”。“至上主义”彻底抛弃了绘画的语义性及描述性成份,也抛弃了画面对于三度空间的呈现。那些平面的几何形,不具有丝毫的体积感和深度感。对马列维奇来说,一个方形本身就具有一种独特的表现性个性,一切具有自身表现性特点的要素统统要排除在绘画之外,构图的全部重点是不带任何感情因素的直角系统。

1913年,马列维奇画出了著名的《白底上的黑色方块》,于1915年在彼得格勒的《0、10画展》展出,观众们在这幅画前纷纷叹息,"我们所钟爱的一切都失去了……我们面前,除了一个白底上的黑方块以外一无所有!"

1918年“白色上的白色”,我忽然有了一种他Zuo Die Try的感觉……

20世纪20年代初,苏联文艺界对非写实艺术不再包容和接受(需要面向人民进行你懂的宣传),马列维奇只得终止其对抽象艺术的探求,而以教学谋生。1926年,他写了一本书《抽象世界》。但终因不符合革命要求而“遭到人民的唾弃”。1932年,苏联先锋派艺术家团体遭到解散,被认为是苏联先锋艺术的终结。1935年,马列维奇在贫困与默默无闻中因癌症死去。

编辑:江兵