首届亚洲双年展暨第五届广州三年展,观众在参展作品《又是森林遍大地》前拍照。

“陌生的亚洲”第二届北京国际摄影双年展,观众在观看艺术家元性媛的作品《狗村》。

2015年7月,中国艺术家刘若望的作品《狼来了》在第56届威尼斯艺术双年展上展出。

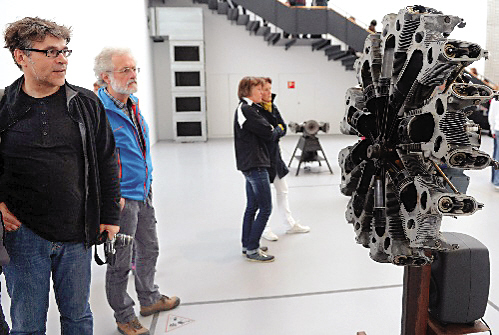

2012年第13届卡塞尔文献展现场。

“双年展”依然热闹,但也有观众依然困惑,广州美院副教授吴杨波称:

今年5月,由于有太多中国人参加威尼斯双年展的“平行展”,甚至“占领”了部分“国家馆展”,导致肯尼亚宣布退出,引起社会广泛关注。“双年展”这个艺术热词再次成为人们谈论的焦点。而日前,广东美术馆也终于迎来了他们的品牌展览活动,“亚洲时间:首届亚洲双年展暨第五届广州三年展”正式开幕,但重叠的主题,再次使得不少观众对何为“双年展”表示困惑。

巨型展览这种形式是否已经过时?

要理解何为“双年展”模式,绕不开创办于1895年、被认为是“双年展鼻祖”的威尼斯双年展。它创立的初衷,是为了考察和呈现当代艺术最前沿和先锋的发展流变。它通常分为主题展、国家馆和平行展三部分。其中,主题展是“含金量”最高的展览板块。

1993年,徐冰、王广义、方力钧等14位中国艺术家通过民间渠道首次被邀请参加威尼斯双年展主题展,那一年参展的艺术家在如今大多已成为当代艺术界明星级的艺术家,此后,“双年展”似乎成为了一个“点石成金”的平台。

而真正使得威尼斯双年展在中国掀起热潮的,是1999年的第48届威尼斯双年展主题展,20余位中国艺术家史无前例地获得组委会的邀请,占全部参展艺术家的近五分之一,当年的艺术大奖由蔡国强夺得。从此,威尼斯双年展带动了国际艺术界的“中国热”。

参加威尼斯双年展几乎成为中国艺术家走向国际舞台的必经之路。在今年第56届威尼斯双年展中,不但至少有9个属于中国艺术家的平行展,更有超过100名艺术家参加了国家馆,甚至把肯尼亚的国家馆也占了大部分。

无论是走向国外“双年展”,还是在国内自办“双年展”,几乎都成为了近年中国艺术家非常热衷的行为。

然而,浙江大学教授黄河清却认为,“大多数双年展都是老套路,单调而雷同。这种同质的多样性是大多数双年展的共性。”越来越多的行内人士认为,这样的双年展含金量已经日益下降。更有人发出“这两届的威尼斯双年展,是被中国人的资本而非艺术所占领,双年展的学术空心化越来越明显”的感叹。

广州美术学院艺术与人文院长助理、副教授吴杨波也发出了疑问,巨型展览这种形式是否已经过时?他称,面对琳琅满目的大型展览,“现在人们可能更愿意接受小而精、体验到位的当代艺术展。巨型的、游乐场式的双年展,是否仍然适合在这个时代继续推进,值得思考”。

国内大展始终面临资金缺乏的困境

自1992年由一批艺术批评家寻求资金并策划“广州·首届九十年代艺术双年展(油画部分)”,在中国第一次提出“双年展”概念以来,双年展在中国热热闹闹发展了近三十年,但能一直办下来的却是凤毛麟角。不少双年展平台费尽九牛二虎之力被搭建起来后,始终逃脱不了“首届即最后一届”的命运,无论是“广州双年展”还是1993年举办的“中国油画双年展”在举办了第一届后均不再重现。

目前在国内相对坚持时间较长的“双(三)年展”,有始于1996年的“上海双年展”和2002年在广州开启的“广州三年展”。而曾经口碑不错的“广州国际摄影双年展”在举办了三届后又戛然而止。

西安美术学院教授彭德曾认为“二十年来,所有的大型展览差不多都在沿用广州双年展的模式,即先由策展人撮合投资人与当地政府联手参与,再请批评家组成评委会决定参展人选,签订合同,设立奖项”。

着名评论家殷双喜在回顾“广州双年展”二十周年时也感叹道:“20世纪90年代以来,几乎所有的大型艺术展览,都面临着缺乏资金保证、难以保持延续性的困惑。这与中国没有建立起成熟的艺术赞助制度有关。”

广州“双年展”何去何从?

对于刚刚开幕的“首届亚洲双年展暨第五届广州三年展”,从主题上看,仍然让人摸不着头脑,“首届”“双年展”“第五届”“三年展”,这些关键词的重叠似乎超出了一般观众能理解的范围。

有趣的是,本次“首届亚洲双年展暨第五届广州三年展”的总策划人罗一平,在展览开幕前不再担任广东美术馆馆长,而对于为什么要把两个似乎看起来学术定位不一样的展览重叠在一起;在其不再担任馆长后,第二届亚洲双年展将何去何从;“广州三年展变身为亚洲双年展”是否意味着重叠之后这也是最后一届广州三年展等系列问题,罗一平以太忙为由,婉拒了收藏周刊的采访。

由此,本次“首届亚洲双年展暨第五届广州三年展”不但留下了诸多疑问,甚至日后的去向也给观众留下了足够大的想象空间。

观众如何解读主题真意?

“双年展”等展览总喜欢用深奥难懂的主题,以及搭建一大批以“观念”为由的艺术品,观众该如何观看?从哪些角度理解?这始终成为观众与“双年展”等展览模式之间一条不能逾越的鸿沟。哪怕主题的字面意思人人都能读懂,但当人们真正面对一堆由实物组成的作品时,却很难从中解读出主题的真意。

去年上海双年展上,就有百名艺术青年坐在艺术杂志上,面戴口罩,以沉默的方式对抗,一说是对抗上海双年展“名为社会工厂,实则脱离社会”,又一说是批评整个当代艺术生态晦涩难懂的现状。

吴杨波认为,双年展这种大型的展览平台影响力将会逐渐消减,这是由当代艺术本身的内涵决定。“仅仅依靠有趣、好玩来吸引观众的话,这是当代艺术本身的短板。作品神秘化、精英化越来越强烈,致使当代艺术与公众的距离越来越远。”

亚洲多个地区曾经长期受殖民与压迫,始终逃离不出作为“他者”的殖民话语,但近年随着经济的发展,“亚洲”的主体意识被不断提出,艺术界希望通过艺术表达梳理亚洲形象。例如刚刚在中央美术学院美术馆举办的“陌生的亚洲:第二届北京国际摄影双年展”,和广东美术馆的“亚洲时间:首届亚洲双年展暨第五届广州三年展”。“亚洲问题”当仁不让地成为了艺术领域的热门话题。

然后,在黄河清看来,树立亚洲形象有必要,但运用西方的东西来梳理自己的文化形象却值得商榷,“亚洲时间也非常牵强,展出的都是美国式装置,没有亚洲地域性,不过是亚洲制造的美国式艺术,既然叫亚洲时间,那就应该是亚洲本土的历史传统与艺术方法,包括中国的雅文化也是一部分,可是,这个展览哪里有呈现中国的雅文化?”

编辑:江兵