在去年的征集现场,拍卖行的工作人员正在仔细鉴别市民送来的书画藏品

广州一直被认为是中国内地收藏市场的重镇,藏龙卧虎,格调高雅。今日,被认为是小拍中经典的“嘉德四季”将在广州再次进行拍品征集。去年嘉德四季的广州征集活动曾吸引了众多收藏爱好者前往,但最终被拍卖行“相中”的占比却不大。到底什么样的藏品最容易在拍卖行的征集活动中受到青睐?广州的藏家近年来又呈现出怎样的特点?近日,记者采访了多位收藏业内人士,为大家答疑解惑。

“生货”最受拍卖行青睐

“没有太多流通记录的‘生货’最近几年最受拍卖行欢迎。”广州瓷器行业的资深行家曾波强在接受羊城晚报记者采访时表示,多次出现在拍卖会上的普通拍品很容易让藏家没有新鲜感,最终影响拍卖行的成交量,因而拍卖行在征集阶段,就会有意识地控制品质,以保证成交量,因而一些很少流通甚至未上过拍卖的“生货”在近几年来都大受欢迎。

这一说法也得到了广州华艺国际拍卖有限公司副总经理王力的认同。王力表示,从拍卖公司的角度来看,做艺术征集,常见的一些古董吸引力并不足够,而一些罕见的甚至稀有性的东西恰恰最受欢迎,“近些年来频繁被换手的反而不吃香,拍来拍去很容易让大家都没兴趣。”

“不过,从广州去年的征集情况来看,其实这种反复换手的藏品也并不多。”中国嘉德四季陶瓷及工艺品业务助理蒋侍辰表示,对于“生货”的问题其实也要两看,因为一些反复拍卖的藏品可能价格方面会更加明朗,“这种藏品即使不在拍卖会上交易,也方便让藏家出手。”

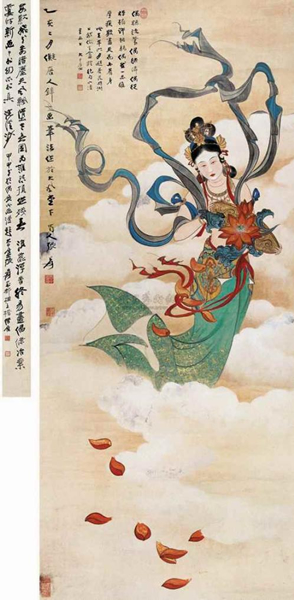

2006年第3期嘉德四季拍卖会上拍的张大千《天女散花》以236.5万元成交,4年后7448万元易手

保真和艺术价值最为重要

为何历次征集活动送来的东西多,真正被拍卖行留下的却并不多呢?蒋侍辰认为,这里面一部分的原因是拍卖行需要去伪存真。

“作为拍卖品,拍卖行的第一要求就是要保真”,蒋侍辰表示,光这一标准就已经淘汰了一部分的藏品,而拍卖行同时更为看中的还有藏品的艺术价值。

“有些确实是有一定年份的老东西,虽然有年代,但都是日常用品,所以并不具备艺术价值”,蒋侍辰认为,作为收藏品来讲,还是要有美感才是最好的,以瓷器为例,当前市场上流通的主要是以官窑为主。而在实际拍卖行征集过程中,除了判断真伪,拍卖行的专家们还会探究瓷器究竟属于哪个类别,到底是官窑还是民窑。即使是民窑也分做工精细的和粗糙的,最终给出综合的考量才决定是否接收。

“拍卖的要求是最高的。很多民间藏品不够标准”,嘉德四季书画部业务经理刘洪乾则以书画为例,给出了拍卖行详细的选择标准。“比如在画家选择方面,拍卖行更愿意征集到一些学术性和流通性较好的名家作品,这里的名家指的是在美术史上站得住脚、比较有影响力的或者一些美术流派的代表性画家”,刘洪乾表示,一般来讲,这种类型的名家的作品都具有自己鲜明的风格特征。

不过,刘洪乾也表示,除了看画家,更需要看作品,他给出了拍卖行看作品的三字经,即“真”、“精”、“新”。真指的是真伪问题,讲究传承有序,一些被名家收藏过或权威出版着录过的作品可信度会更高。精,指的是画家作品的精彩程度。“画家一生很多作品,不免有应酬之举,也有标准画作,更有一些为了重要人物或事宜而特意创作的精品”,刘洪乾表示,同一画家的画作也有区别,在保真的前提下,收藏家们追求的还是精品。而对于新,刘洪乾认为有两层理解,一方面指的即是“生货”,没有在拍卖场上露过面的、有新鲜感的拍品更能引起藏家兴趣,而另一方面指的则是对于画作的保存程度。“可能很多对于收藏不那么了解的人会认为古画就是‘旧’的,觉得‘旧’的才是有年份的”,刘洪乾却认为这样的判断未必准确,一些古代作品保存的品相较好,清洁干净也更容易受到拍卖行和藏家的喜爱。

王力则认为,藏家的藏品被拍卖行拒之门外,除了真伪可能存在问题以及艺术价值不高之外,还有一个原因就是藏家的心理预期已经明显高过了市场价值。“如果是这种情况,藏家的心理预期过高”,王力认为即使是保真的艺术精品,也未必会在拍卖市场上进行成交,因此也在征集过程中被拍卖行拒之门外。

去年嘉德四季的征集活动中,有藏家将收藏的瓷器送拍

广东藏家可将眼光放出岭南

广州一直被认为是内地收藏的重镇,然而从往年拍卖行从民间“淘宝”的情况来看,收到的藏品占比却并不高,到底这是为何?刘洪乾表示,这主要是由于现在民间收藏市场较大,很多收藏者的鉴赏水平和收藏水平参差不齐,而且不同收藏群体个人喜好差别较大。

“以书画来讲,广州地区还是多喜欢收藏广东当地岭南画派的画家作品”,刘洪乾表示,一些在当地较为知名的画家作品到了北方可能未必会被藏家了解和接受,所以这类作品也不适合拍卖公司拍卖。另一方面,刘洪乾也表示,随着高端收藏市场的兴起,藏家的要求越来越高,拍卖公司也在与时俱进,要求也有所提高。

不过刘洪乾表示,近年来已经观察到一部分广州的收藏家将眼光放出了岭南画家,收藏了不少齐白石、李可染、黄胄等人的作品,已经走在了前面。刘洪乾建议收藏者,要更多的将收藏与自己的喜好相结合。“如果单纯以投资为动机,没有以喜欢为前提,未必能在收藏市场上走远”,刘洪乾表示艺术品作为比较特殊的藏品,需要藏家具有自己的判断和超前意识,而并非人云亦云,“跟着大家后面走,慢慢会缺乏方向,失去兴趣。”

蒋侍辰则从去年嘉德四季的征集活动现场的情况看,认为广州当前民间收藏仍然以瓷器为主,相对的紫砂的收藏精品却相对较少。蒋侍辰建议收藏者在收集藏品时,一定要先学会判定真伪。“保真是第一要求”,蒋侍辰认为,这很大程度上需要系统学习,“一定要多看,正规的博物馆和拍卖行的预展都是很好的学习渠道,多看专业书籍也是不错的选择。”

蒋侍辰认为收藏也需要良好心态,一定不要想着花几百块买到几十万的东西,“这种捡漏的概率实在太小。”

王力则表示,多年来与广州藏家打交道,发现广州藏家相对都比较实在,同时对于价格也比较敏感。“如果是藏家有意出手,不用磨很久,出手很痛快”,但王力也认为总体来看广州藏家共性特点仍然不是特别鲜明。

收藏你做对了么?

人民币不断缩水,股市成为“绞肉机”,越来越多的人将财富投向收藏领域。但艺术品收藏向来就是“以时间换空间”,更是考验眼光的试金石,不少人一掷千金,收益却不甚理想。是收藏观念有误?还是收藏品种不对?羊城晚报记者近日采访了多位藏家,并邀请多位专家点评他们的收藏经。

书画藏家叶先生

做纺织生意的叶先生去年才在朋友带动下介入收藏,“出口生意越来越难做,想着做些投资。之前买红木赚了一大笔,所以对艺术品投资比较看好,听说投资书画更赚钱,所以开始跟着朋友买些东西。”

投资书画买什么?叶先生的朋友告诉他,短线投资,那就跟着热点买,谁的名气大买谁的,今年春拍买,明年春拍卖,不是热点的不好转手。

点评:刘洪乾(中国嘉德四季书画部业务经理)

收藏还是要以兴趣为前提,不能完全以投资为动机。因为艺术品收藏具有特殊性,需要个人进行判断。如果长期以投资为目的,就会慢慢失去兴趣和方向,跟着大家后面走,永远都不可能有超前的意识。同样,艺术品的收藏和投资也不能完全靠资金。

如果收藏者具备一定的艺术素养,可能会找到适合自己的收藏方向,比如我接触过有的藏家,主要收藏品相完整具有很强欣赏性和美感的仕女题材的书画作品,从晚清到民国到近现代,而不是单纯注重画家名头和市场价格。我觉得如果这样做成系列收藏,也是一件非常有意思的事情,既是投资,更能够很好地满足自己的收藏爱好。所以我觉得做收藏最怕有心,如果没有审美兴趣,人云亦云跟风收藏也做不好,慢慢自己也会对收藏失去兴趣。

书画的藏品也要讲究新鲜感,一些藏品很少在拍卖会上露面,有时候反而更受欢迎,并非转手越多越畅销。当然,收藏的藏品是金字塔结构,越顶端的作品越不具有替代性,如果单纯投资的话,也可以往金字塔的顶端上发展,这样藏品学术价值更高,替代性更小,这种思路相对而言是正确的,但是同时藏家也要明白,越是金字塔尖的藏品越受藏家青睐,价格也往往越昂贵。

瓷器藏家郑先生

我从小就喜欢瓷器,至今都记得以前拜神时,爷爷就会翻出一套清朝的碗碟,小心翼翼地放到八仙桌上摆贡品。后来有点经济实力了,但老东西已经贵得买不起了。但你知道我们看惯了老东西,现在新的东西都看不上眼了。后来我发现有个板块还稍微买得起,就是海捞瓷。目前一件完好漂亮的海捞瓷的市场价位,大概就是同等内销瓷价格的1/2。早几年我还买了一些好东西,但后来海捞瓷的价格也越来越高了,我就退而求其次,买了一些不太完整的,比如打了孔当台灯罩什么的。但后来送去拍卖行,这些打了孔的东西他们都不要。

点评:蒋侍辰(中国嘉德四季陶瓷及工艺品业务助理)

海捞瓷目前面临的一个问题是,由于长时间的海水浸泡,会受到腐蚀失光,保存和修复都会面临一定的问题。在实际的拍卖中,如果海捞瓷严重失光我们还会另外进行标注。这里需要特别提到的是,一件瓷器如果是完整的和哪怕只是有一点小伤口的,定价方面都会差得很远,这里就牵涉到我们所说的品相问题,品相完好的价格一定会优于品相差的,而且很多时候相差还比较远。

当然,我们认为,能够做这种海捞瓷的专题收藏本身也是值得鼓励的,虽然我们说艺术内部是相通的,但是每个人对于不同类别和不同时代的文化理解是不同的,这需要收藏者有丰富的文化积累。如果是初入门的收藏者,我们也建议他从一个小的门类入手,藏品可以反映出一定的时代特征或者艺术特色,这样也方便收藏者保证收藏质量。

书画藏家刘先生

我岳父早年认识了一批名家,别人送了一些书画作品。这批东西收了二十多年,现在想拿出来送拍,但很多书画的上款都写了我岳父的名字,他觉得不太好,所以就把上款中他的名字给裁掉重新装裱了。后来拍卖行的人说我傻,价格起码损失了三分之一。

点评:刘洪乾(中国嘉德四季书画部业务经理)

这里要分情况讨论了,有一种情况是名家上款,那么对于作品本身来讲肯定是加分的,一定数量的同一上款的作品往往能够互相印证作品的可信度和真实度,更容易受到藏家关注,对于价格来讲也是正面影响。也有一部分的藏家并不喜欢有上款的作品,尤其是非名家的上款,有时会简单的裁掉或重新装裱挖去上款,往往容易破坏作品的品相,这种情况下,也可能多少会影响到作品的价格,但不一定会很明显。

所以总结来看,有上款被裁掉会影响作品的原貌和品相,虽然不一定会直接影响到藏品的价格。不过,我仍然建议收藏者尽量保存作品原貌,这并非出于市场的角度,而是从保存作品的完整度而言。

杂项藏家曾先生

曾先生是拍卖会的熟客,但买东西就跟他的为人一样,率性而为,喜欢什么买什么。羊城晚报记者曾经去过他的工作室,简直就像一个杂项拍卖专场预展,有佛像、有铜炉,最多的是各种各样的文玩,什么都有,但什么都不精。

点评:王力(广州华艺国际拍卖有限公司副总经理)

艺术的门类其实是共通的,当收藏者的审美达到一定程度时,我觉得做一个杂家是非常让人羡慕的。我刚刚见过一个大藏家,收藏种类非常多,门门皆是精品,而且专门挑好的东西,很多人看了他的藏品都吓一跳。

但是我这里也强调了,这是大藏家,有着非常深厚的艺术修养和收藏积淀。对于普通的藏家甚至收藏刚起步的藏家来讲,我还是建议从一个单一门类入手。因为从一个门类入手的安全性比较高,通过不断积累学习自己也能够很容易判断真伪,同时对于单一门类价格比较熟悉,也好掌握市场情况,如果这样做成一个系列专题收藏,也是一件很有意思的事情。

但是对于一些收藏方面已经有所造诣的人来讲,一般都会涉足几个门类,因为随着藏家眼力的不断提高,单一门类的精品毕竟有限,多收藏几个门类也是多一些选择。

瓷器藏家杜先生

企业家杜先生是北京嘉德、保利的常客。他的投资理念跟刘益谦很是相似,专挑贵的买。前几年市场红火的时候赚得盆满钵满,有时春拍在香港苏富比买到的瓷器,秋拍拿到北京转手就能赚50%。但去年以来东西越来越卖不动了。“市场不活跃,好东西不怕放,等等再说吧。”

点评:曾波强(广州瓷器行业的资深行家)

收藏市场永远都是以时间换金钱,对于一些在2011年到2012年市场上高位买回来的东西,如果在现有的行情下出手确实未必划算,建议可以卖掉一些维持生存,剩下的可以等待下一波的反弹。因为好的东西,价格一定会回归到本质的。在环境不好的情况下,我不建议大家把好东西卖掉,可以等环境好了再拿去拍,好东西一定是不能贱卖的。但是同时,我们也看到了经历了这次调整,一些本身不是精品的藏品也被打回了原形。

收藏是不是一定要选贵的,我觉得是因人而异,对于特别顶级的藏家来讲,上亿元可以随便出手,那么确实应该往高端的地方走。因为越是顶级的藏品经过了公开拍卖,有了市场定价,价格会固定在那里,以后转手的价格一般也比较客观。同时,我们也留意到一些企业家通过顶级市场拍卖,对于企业品牌效应产生了一定的宣传作用。

编辑:江兵