代表精英文化的艺术展与象征大众文化的电影有一个共同点——都需要当红头牌做主角来吸引眼球。故宫的《石渠宝笈》特展期间的人头汹涌、队排长龙,引爆了文化圈与艺术圈,主要缘故还是展览中的主角:《清明上河图》。《石渠宝笈》第二期展览再也没有第一次的高潮,原因也是没有了《清明上河图》这个头牌。

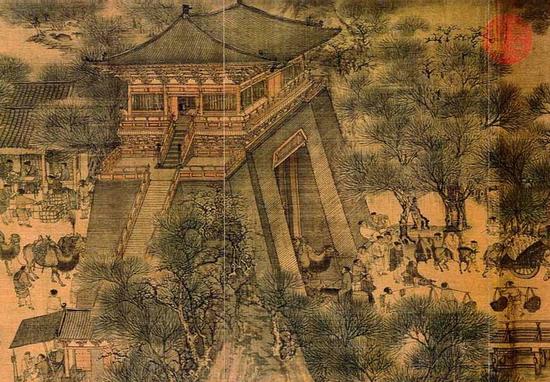

《清明上河图》局部

中国人为什么那么热爱《清明上河图》?为什么这幅北宋的街景图会是中国人心中的艺术品的“头牌”?一句“热爱传统”并不是正确答案。如果说我们热爱传统,那为什么是繁华街景的《清明上河图》?为什么不是壮阔的《溪山积雪图》?为什么不是花团锦簌的《富贵花鸟图》?为什么不是精致的《仕女图》?

中国人热爱《清明上河图》显然不是一句“怀旧”可以说明问题。怀旧(nostalgia)一词,拉丁文的词根nostos是回家的意思,algia是痛苦的感受,怀旧(nostalgia)似乎有渴望归家的痛苦之意。当我们中国人在围观《清明上河图》的时候,肯定不是蕴含着痛苦、沮丧与抑郁的怀旧与乡愁,而是充满欣喜、好奇与自豪的文化寻根。

《清明上河图》局部

当我们说自己是中国人,言下之意是指《清明上河图》中的某人,而不是《隐士山居图》的隐士,也不是《雅集图》里的文人士大夫,更不是《韩熙载夜宴图》中官员与名妓。

我们不会发自内心地热爱文人画,因为今天的中国人难以理解文人士大夫在入世与出世之间的游戏笔墨;我们也不会欣赏“遗民艺术”,因为今天的我们难以理解山河破碎、漂泊无根的臣子恨;我们对金碧山水的皇家艺术也只有仰视与膜拜,却不会产生一种亲切感与归属感,我们喜欢看精致的花鸟院画,努力奋斗中的中国人不会真正理解背后的虚静空灵与平和简淡。

《清明上河图》局部

文人的情怀、皇家的气象、隐士的孤傲并不适合今天中国人的审美理想,《清明上河图》中的繁华街市、安居乐业、平安喜乐才是中国人的终极梦想,也是君主心中的理想国,一卷千年前的《清明上河图》不仅是我们的历史,也是今生,也是未来——这大概才是我们为何万人空巷地围观《清明上河图》的终极原因。

如果说《清明上河图》是中国人的理想国和文化身份的符号,西方人则把最大的敬意给了《蒙娜丽莎》。诞生于文艺复兴的《蒙娜丽莎》背后代表着现代西方的核心价值:古典遗产、精神权威与世俗权威的分离、多元化文化、个人主义。

达芬奇《蒙娜丽莎》

当我们把中、西方两幅最着名的画作放在一起分析比较,能够更加清楚地分辨两幅作品背后截然不同的艺术观与文化身份。

《清明上河图》的市井品味与盛世梦想

《清明上河图》诞生于商业繁荣、民俗兴起的宋代。有宋一代,朝廷开放自由交易市场,不再像隋唐时期一样用坊市制来限制商业,民间市场可以随意经营。《梦梁录》记载:“杭州天街买卖昼夜不绝,夜交三四鼓,游人始稀,五鼓钟鸣,卖早市者又开店矣。”

宋代重商兴市的政策带来了市场繁荣,民俗兴旺。宋代之前的绘画只有宗教壁画、金碧山水或者贵族仕女,底层草根人物没有资格成为艺术品中的主角。宋代的市井文化随着商业而蓬勃,平民阶层的活动和肖像开始出现在画作上。

清明上河图局部

宋代高度的商业化也带来意识形态的转变,带来劳动阶层、商人的自我意识的转变。底层百姓的劳动、休闲、戏剧、节庆等主题取代了隋唐时期的贵族仕女、宗教神仙。宋代的风俗画赞美现世的琐碎的快乐,而不是追求来世与彼岸的安宁,也不是讴歌宫廷的富贵荣华或者文人自娱自乐的写意桃花源。《清明上河图》就是在此种文化背景中诞生的市井风俗画。

《清明上河图》从诞生之初的纪录性的市井风情画,与历代帝皇梦想中繁华盛世的象征,再到今天中国人安身立命的文化归属,《清明上河图》成为熊猫、长城以外的一个重要的民族凝聚力的符号。

文化认同是先天的基因,也是我们后天的热望。文化身份是隐藏在浮华表相之下的民族性格与真实自我。今天遍地的仁波切,满街的廉价鸡汤,但是我们不会在传统艺术中寻找“出世”的文化归属,繁华街道上的安乐茶饭才是我们“入世”的文化归属。文化身份的认同还带来一种心理安全感,在西方文化、现代精神横扫全球的时候,我们在《清明上河图》中寻求到一种传统的暖意、一种满满的安全感。

清明上河图局部

文化认同与文化身份并不是一成不变的,一千年前或五百年前的中国人不会把《清明上河图》当作文化身份的认同,更不会把它当作“头牌”。宋代和明代推崇的是清高倨傲、澹泊致远的士气,而不是平安喜乐的百姓生活。“清风一枕南窗外、闲阅床头几卷书”的生活理想,孕育了古朴、雅致、萧瑟的文人画。如果让宋、元、明的人们选一幅画作为文化身份的象征,他们大概会选热闹的《西园雅集图》、萧瑟的《松壑泉下图》或者倪云林“天下无人”的《河岸松林》——这些才是文人精英推崇的笔墨游戏。《清明上河图》在审美意义上只不过是不入流的市井画,它也不能代表彼时的文化精英所推崇的超越现实的理想。

直到清代开始,文人士子在新主的“大棒与萝卜”的双重调教之下,激越的士气被消磨殆尽,开始追求奢靡华贵的生活。清代之后的文人阶层,少了明代文人的清高孤傲、淡泊宁静的士气,加上商业文化的熏染,清高的文人画开始变成浓墨重彩的市井民俗画。

今天的我们不会在雄浑磅礴的山水画中寻根,我们也不会在清傲萧瑟的文人画中缅怀文人风骨。我们只会欣赏《清明上河图》中市井生活的繁华,憧憬安乐盛世的再现。这是一种文化的断裂与迷失。当我们选择《清明上河图》作为文化身份的象征符号,不仅仅表达了对繁荣盛世、平安喜乐的向往,也意味着民俗市井品味的兴起与文人精英审美的衰落。

《蒙娜丽莎》的现代精神与重商主义

如果说中国人在《清明上河图》中寻找到自己的精神家园。那么《蒙娜丽莎》代表的理性与自由精神则是西方人的终极理想。诞生于文艺复兴的《蒙娜丽莎》背后是“现代西方”的核心价值:古典遗产、精神权威与世俗权威的分离、多元化文化、个人主义。

文艺复兴对古典主义的追寻中发现了人的价值。达·芬奇等艺术家开始相信美的规律可以由人来发现和创造,不必经过上帝之手。艺术家开始对艺术本体的追求,艺术家开始思考光、构图和景深等艺术语言的变化。达·芬奇在创作《蒙娜丽莎》的时候,想的是:人不再为上帝而创作,而是为了自己而创作。人不是为了上帝而活着,而是为了自己而活着。

造就《蒙娜丽莎》还有欧洲的重商主义。15世纪的欧洲,商业化带来平等主义、自由主义与启蒙运动。商业也带来公平的法制与个人的自由。重商主义者认为一个遵守公平规则的社会,远比一个建立在“美德”上的社会享有更多的自由与公平。在一个重视商业的社会里,人人遵守公平的规则,人与人之间的合作成就了一个公平的社会。现代商业制度尽管有缺陷,但仍然是自由与富足的最大希望。在资本与人文的合力之下,文艺复兴迈出现代艺术的第一步。

虽然有了繁华的街道与商业的萌芽,但是宋、元、明、清都不是重视商业的社会。中国的街市从隋唐的坊市制到宋代的市场化,从宋、明的文人画家以售画为耻,到清代画家的明码标价,中国始终没有重商主义。

虽然有自由贸易与繁华市道,但是商人仍然是贱业。古代的主流价值观始终认为文人阶层才是道德的维系者,商人一直是受歧视的阶层。主流思想仍然认为如果商人受到尊重,那么其它阶层将失去荣誉感,国家的基石也将发生动摇。

北宋张择端原版的《清明上河图》的繁华街市没有产生重商主义,明代仇英版的《清明上河图》在创作的时候,商业更加繁华,风气更加开放,明末的资本不仅仅赞助艺术家,改写了江南城市的文化与艺术格调,商人们还开办书院赞助文人,彼时江南的书院宣扬“彰人欲”的新思想,这是对明代早期的“存天理,灭人欲”的禁欲主义理学的反动——但也就仅仅是反动而已,市井化的文人画和彰人欲的新思潮并没有像欧洲的文艺复兴一样,从反对禁欲主义走向启蒙主义,更加谈不上追求自由和平等的人文主义。资本在明末的江南城市迈出了艺术与文化的一小步,却没有成为启蒙中国人的一大步。

《蒙娜丽莎》背后还有世俗权威对精神权威的反抗,文艺复兴的肖像画的兴起,背后是资本家支持的人文审美对教廷主宰的宗教审美的反抗。文艺复兴也是贵族、资本的力量与教会、皇室的分庭抗礼。此种多元化的政治力量的互相制衡,为现代民主制度奠定基础,同时也是现代艺术兴起的契机。

从某种意义上,可以说艺术品就是赞助人的作品,因为艺术家(工匠)只能按照强势的赞助人的意志来创作。无论是原创《清明上河图》的张择端,还是后来翻版的仇英、陈枚等艺术家,背后都只有一个赞助人:皇上。而达·芬奇等文艺复兴时期的艺术家背后有许多股赞助的势力:贵族、资本家、皇室、教会。各种赞助人的角力让艺术家有更多的选择。

依照地理文化的观点,中国之所以产生大一统的皇权,是因为大规模农业灌溉系统的建造与操作,以及黄河的泛滥需要中央集权的治理,促进了朝廷大一统的权威。

而没有极端天灾的欧洲和不利于大规模农业条件的环境,则产生了独立的农场主与占据一方的诸侯贵族。封建贵族的力量在对抗君主和教会起着极大的作用,这种多元化的政治和文化生态,与中国的虚弱的贵族阶层和强大的中央集权形成鲜明的对比。

作为文化艺术的唯一的赞助人与主宰者,中国的皇帝换了一代又一代,皇家审美并没有任何根本的改变。宋徽宗到清乾隆的六百年间,翻版的《清明上河图》一幅又一幅,审美意趣没有任何根本性的改变。守旧的审美趣味不仅表明了统治者在艺术鉴赏上缺乏开拓与冒险精神,也暗喻着朝廷在政治上也是闭关封海的保守者。自十五世纪以来,欧洲人发现新大陆、君主立宪、资产阶级革命、工业革命······政治与经济的翻天巨浪一波未平一波又起,与此同时,西方艺术史上的文艺复兴、启蒙主义运动、现代主义艺术轮番兴起。而古老中国始终在政治上谨守祖宗法度与典制,在文化艺术上谨守“华夏正统”。

结语

福山在《历史的终结》里说:在今日世界,“自由、民主”的理念已作为社会进步的常识而为世人所普遍接受;不论人们所处的社会正处于何种形态,这一人类理论的实现进程是不可更改的。

亨廷顿在《文明的冲突与世界秩序的重建》中说:冷战结束后的世界,冲突的基本根源不再是政治意识形态,而是文化方面的差异,决定世界未来的将是“不同文明之间的冲突”。

在《清明上河图》与《蒙娜丽莎》的围观人群的身上,我们看不到福山所说的历史终结——对自由、民主、理性的向往并不是每个文明、每个人的终极理想,至少热爱《清明上河图》的中国人想的只是安乐茶饭。

西方人不会理解中国人隐藏在《清明上河图》背后的对平安喜乐的向往,就像中国人难以理解西方人对《蒙娜丽莎》象征着的自由、反抗和理性精神的致敬。在中国人看来,《蒙娜丽莎》只是一幅技术登峰造极的油画,我们无法感同身受西方人对《蒙娜丽莎》的热烈围观,就像西方人只是用一种猎奇的眼光俯视我们这个古老东方帝国。

在全世界最着名的两幅作品背后,我们看到的是对本土文明的忠诚信仰与对外来文明的抗拒,也就是亨廷顿所说的“文明的冲突”。中国与西方始终隔阂着文化与艺术的鸿沟,而这道鸿沟可能远比政治制度的差异更加辽阔而险峻。

有人说,透过《石渠宝笈》的展览看到的是群众对艺术的热爱。我看到的却是,福山的“历史的终结”遥遥无期,亨廷顿的“文明的冲突”倒是近在眼前。

编辑:江兵