说到奇奇·史密斯,有些了解艺术的人可能会觉得她的艺术思想是具有颠覆性质的,更有人觉得她是一个渴望女权的神经病,这些感觉从她的种种创作中就能体会到。我们先不去谈她的那些以内脏为主题的雕塑,血淋淋的东西就是奇奇·史密斯着名作品的底蕴。作为尽人皆知的女高音艺术家珍妮·史密斯与建筑师雕塑家托尼·史密斯的孩子,奇奇早在20世纪80年代就开始了她的艺术生涯并以自己卓越的天赋在世界范围内成为最受尊重的艺术家之一。

奇奇·史密斯

奇奇·史密斯(Kiki Smith)Kiki是80年代初开始自己的艺术生涯的。她涉足的艺术形式繁多,雕塑,版画,和装置是最基本的,此外,她还尝试了影像,表演、珠宝设计和服装设计等艺术形式。

激进的灵魂令一个浑身充满艺术细胞的kiki变成了一个具有颠覆性思想的女艺术家

奇奇·史密斯的家庭除了是一个艺术家庭之外,还是一个典型的宗教家庭。奇奇的母亲同时信仰印度教和天主教,父亲由耶稣会士抚养长大。这对奇奇影响很深。更多的不是宗教,而是宗教为她开启的那扇灵魂大门。奇奇形容自己是有灵性的:“我人生最重要的一件事,就是思考上帝,或其他的灵魂。”在她之后的每一件作品里,多多少少都能发现藏于作品深处的灵性。《所有的灵魂(AllSouls)》是奇奇早期的一件作品。她在自制的泰国纸上用丝网印刷了36个婴孩形象。这些相似的婴孩虽然成群排列在纸上,却更显一个个灵魂的独立性,他们蜷曲的姿态在没有背景的白纸上,显得孤立无援。

Kiki设计的水晶珠宝《鸟儿在树枝》

《夏娃的苹果》

对材料的运用是Kiki的特长,在她创造的丰富媒介表达方式中,多种材料在她手中运用自如。而且每种材料都在其作品中做出了恰当的表达。她善于运用生活中各种材料来帮助实现作品表达的需要,这些材料包括青铜,玻璃,纸张,瓷器,头发、乳胶、树脂等,某种程度上,她像一位女巫,有一双充满魔力的手,这些平凡的材料被她的点拨之下都变得具有魔幻效果。由此我们可以看到,Kiki对材料的特质是拥有非凡理解力的。材料因为它们的质地,光泽,比重等特质说着不同的语言,它们出现在作品里的时候,观众的感觉也因为这些不同语言的描述而受到影响。Kiki的纸上作品是这当中风格最浓郁的,她对纸有特别的偏好,对不同的纸质有深入的研究,她常常用自己制造出来的纸来创作作品。比如,AllSouls《所有的灵魂》(1988年)就是36张Kiki自己制造出来的纸张,纸张上是重复印制的胎儿形象。

作为一位女性艺术家,KikiSmith对事物有敏锐的洞察力。她的作品表达清晰自信,而且往往能直接切中要害。KikiSmith关注艾滋病,性别,种族,和殴打妇女等问题。女性身体是她作品中的经常用到的形象,Kiki的身体艺术充满了政治意味——当然这是从女权主义来说的。正是基于此,Kiki被广泛认为是一位女权主义艺术家。

Kiki的很多作品从生物性的出发点呈现了女性身体的真实景况,生育,排泄,被殴打,流血,这些都是女性身体在生物性层面上会遭遇的经历。例如,她的作品《Untiled(Train)》,展示了大腿根部有血流出的一座女性雕塑。这件作品直接触及女性的生理问题,非常直白大胆,是一种极具挑战性的表达,但Kiki在这方面的探讨还不止如此,比如她那件产生最大争议的作品《童话》,在这件作品里,一个女性身体俯伏在地,她的后面是长长的一条排泄物。这样的作品让人直接想回避,觉得羞耻,被冒犯,但平息下来之后再回味这样的作品,突然为自己的想隐藏的那个出发点感到悲伤。仔细思考一下,如果清洁体面是文明的标志的话,那我们无疑就生活在这个貌似文明的假象里,我们在隐瞒某些东西的同时,同时也抹杀了自己真实的存在。这种复杂的感受就是看Kiki作品产生的感觉。对女性来说,什么样的话题是敏感话题,什么样的事情是羞于被自己以外的世界看到的,我们都对外隐藏了什么东西,这些都是Kiki的作品试图揭示的东西。她的作品就是这样,不管观众愿不愿意,她们还没来得及回避这些作品就已经被击中了。

纸制作品《被悬挂的女人》

《毛发》

Kiki的作品对童话题材的诠释还体现在对以前我们所熟知童话的重新诠释上,Kiki通过童话的既有脉络创作出了一批试图打破人和动物疆界的作品。比如,在她的作品“小红帽”里,一个披着红色斗篷的女孩从狼肚子里出来,她看起来半是像人,半是像狼。作品《狂喜的女孩》,也是一个从狼肚子里出来的女人,“诞生”则是一个女人被一只鹿所生。在这些作品中,Kiki用一种魔幻的方式重新诠释了这些童话,这些作品打破了人和动物的界限,在这里,人的生物本性和动物的生物本性产生了交叠,或者变成了一种彼此共生的关系。

《Tale童话》

《小红帽》

《rapture sized(狂喜的女孩)》

Kiki以看待生物系统的方式来看待人的身体还体现在解剖学的范畴。Kiki的作品很多都涉及到了这个范畴,这里面的典型作品包括她1986年完成的作品HowIknowI’mhere(《我如何知道我在这里》),作品里呈现了人的内部器官,包括心脏,肺,肝,胃,以及男性和女性生殖器官等,连接这些器官的线条代表人的脚,手,和脑袋;PossessionIsNineTenthsoftheLaw《拥有是规则的十分之九》(1985)是9部分看起来不可辨认的形式,比如石头、树叶和植物等,它们都暗示着某部分的人类内部器官,这也是直接指向身体内部器官的作品。其他类似作品还包括:1990年“无题”里出现的婴儿的头,1991年“无题”里出现的假肢,还有1983年的“牙齿”,和1985年的“玻璃胃”等。

《拥有是规则的十分之九》

这里面最值得一提的是Kiki的一件《无题》作品,在这个作品里,Kiki把人体分泌出来的泪液,精液、呕吐物、尿液,油脂等收集起来分别放在10个瓶子里,而且给每个瓶子上都标上了各种分泌物的名字。看到这样一件作品,不知道观众会产生什么样的反应,觉得有趣?或者是有伤大雅,令人不快?不管是哪一种反应,Kiki的作品都达到了这样的效果——它让人重新看待并且反思我们的肉体。肉体是担负意义的吗?它是意义的承载或者是禁锢体吗?或者它什么都不意味,就意味着一种真实存在,生老病死的景况?因为我们至少看到了,除了我们人为赋予肉体的那些“有或者莫须有”的意义之外,它还会产生各种分泌物,发生病变,被割裂,乃至机体的死亡,等等。这是最接近真实的一种真实,这真实已经趋近于尘土。

《无题》

这就是Kiki作品的犀利风格,她用尖锐的态度针对已经存在的一个认知体系,并且长驱直入的进入了一个限制领域。打破边界,这正是Kiki的作品一直尝试要做到的。这个边界包括性别和性别之间的,人和动物之间的,人的肉体和精神之间的,人的生理和心理之间的。

虽然自己的艺术风格与父母迥异,但她创作的两个女性的雕塑却成为一代传奇作品

虽然与父亲风格迥异,但奇奇对雕塑的热爱或感觉一定是从父亲那里而来。亚伯拉罕玩父亲的人偶是她最喜欢的故事之一:亚伯拉罕的父亲是一个人偶制作者。一天亚伯拉罕弄坏了一个人偶,他的父亲发现后很生气。亚伯拉罕辩解说这个人偶是被另一个人偶弄坏的,而不是他。这则故事正暗合着奇奇的态度,她说雕塑“内部有真正的力量,这种力量塑造了一个精神性的空间”。古代东方有女娲抟土造人;现代西方有奇奇?史密斯,做的事与这位古代的东方女神很像。奇奇的雕塑题材以女性为主,最重要的是两个女性的雕塑:《抹大拉的玛利亚(MaryMagdalene)》和《火葬堆上的女人(WomenOnPyre)》。

抹大拉的玛利亚在圣经里是一个耶稣的女追随者的形象,而人们对她的身份争论不休。有传言说她是一个被拯救的妓女,有人说她的真实身份是耶稣的妻子,而奇奇创作的灵感来源于德国西部的雕塑作品,它们把玛利亚塑造成一个狂野的女人(wildwoman)。在这件由黄铜和钢制成作品里,抹大拉的玛利亚的裸体被呈现出一种不正常的形式:她身上的皮被剥掉,露出肌肉组织的线条。全身上下只有脸、胸部和小腹的皮肤被保留下来。她的右脚拴了一条锁链,被塑造得很模糊的脸望向天空。而《火葬堆上的女人》的灵感来自于女巫,“没有什么关于女巫的雕塑。她们应该存在于在很多欧洲的小村庄里,也许并不被需要。她们的手臂像耶稣一样举起,说着‘你为什么放弃了我’。”在原始的木条搭成的火葬堆上,女巫们跪立着,微微前倾、张开双臂,眼望向天空或前方。女巫的形象被简化,头发、身体的线条等细节完全被抹去,只剩下表情和躯体。

《抹大拉的玛利亚(Mary Magdalene)》

两个雕塑都用的是古老而宗教性的题材,而在她们的身上,我们却都可以看到一种抗争的精神。两个女性角色都遭遇着某种方式的不公待遇,她们在受难——却不像耶稣为解救世人而受难,她们受难,因为自己的命运。于是奇奇让她们以一种祈求救赎的态度仰望,而更多的是一种坚定的立场:她们在观众面前无声地申诉着,带着一种对传统女性角色的反叛,试图抗争。对女性命运的关怀是奇奇作品中的一个重要主题,女巫和其他有历史背景的女性是她喜欢描述的对象。在摄影作品《沉睡的女巫(SleepingWitch)》里,她自比女巫,以一种颇具动感的姿势沉睡在枫叶林里。

《沉睡的女巫(Sleeping Witch)》

她的生活,看似与艺术无关的琐事都无一例外地辅佐其艺术创作:狼、乌鸦和女孩

奇奇曾花好长一段时间研究死尸。她甚至报名参加医学院的解剖课,近距离接触真实的死尸。她对尸体的研究不限于人,还有动物。“我曾幻想过一个诺亚方舟,上面都是各种动物的尸体。”奇奇说道。这不禁让人脊背一阵发凉,可要知道,在探讨灵魂的路上生与死的界限并不是那么清晰。在1998年纽约HirshhornMuseum举办的“奇奇·史密斯:夜(KikiSmith:Night)”展览上,她呈现了这样的一个诺亚方舟。《泽西州的乌鸦(JerseyCrow)》是27只死去的乌鸦,《托儿所(Creche)》则是27只不同夜行动物死尸的组合,猫头鹰、老鼠、蝙蝠……奇奇在笔记本上写道:“飞入,飞出夜晚/夜晚没有光,也不再需要眼睛。”从人到动物,奇奇的转变有一条鲜明的逻辑线:从人体内部到人、人的周围,再到整个生物圈。灵魂不再单是人的灵魂,而是整个诺亚方舟,一个循环往复的生态系统。除了动物本身外,奇奇把动物和人有机地放在了一起。着名的《狼女(WolfGirl)》是一个狼人形象的女孩;《和狼躺着(LyingWiththeWolf)》里面的女孩是奇奇的好朋友吉纳维芙(Genevieve),平静地抱着一只狼躺着。值得一提的是,也许只有这样一个栖居在自己的黑白灰世界的女巫,才能召回那些在世界里飘荡的灵魂,并用艺术还给他们一个居所。

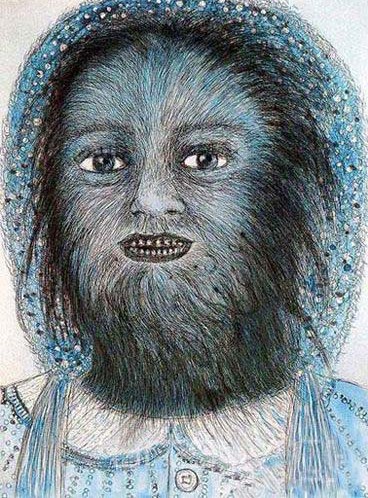

《狼女(Wolf Girl)》

她的生活,看似与艺术无关的琐事都无一例外地辅佐其艺术创作。奇奇喜欢研究来自不同文化区域,尤其是亚洲的手工制品。她缝纫、描绘纹理,做着传统妇女做的那些事情。除此之外,奇奇还写书。“她触碰的东西就变成了艺术。”某评论家这样说道。她一有空就去美术馆,看不同的作品、做记录、在管理员走开的时候偷偷拍照。“我做的90%的事,都是为了学习一种程序。”她说。所有这一切的目的,也许更是为了反观并探索。

作为一名具有颠覆性思想的艺术大师的人生感悟

在接受采访的时候,Kiki说了这样一段话,“我渴望激进的东西——无论是在我自己的作品里或在艺术世界里。艺术世界似乎已经被不断产出的作品所主导着,它已不是作为一个有趣的艺术世界而存在着,而我现在就是其中一个产品制造者。这些都是艺术家决定不了的。当我第一次来纽约真的花了不小的力气来习惯这一点。我怀念当时的样子,我想做自己以外的东西,但有时候我又不具备这样的个性。”

Kiki这样看待自己真有些令人吃惊,尤其在看了她的那么多作品之后,但事实也许就是这样的,虽然Kiki作品情绪激烈,总是能把一种难以预料的强大影响加诸给了观众,但Kiki本人却是以一种很朴素的眼光来看待自己的创作的。就像她说的,她有时候也不理解艺术,也会像常人一样觉得艺术是怪异的。但她相信来自艺术女神的启示,当艺术女神降临的时候,她只要遵照感受去做就可以了。艺术对她来说就是这样,并不复杂。

Kiki说过的另外一句话也同样让人印象深刻,她说,作艺术家最大的好处就是:知道自己每天都要干什么,时间都是自己的。这句话听起来简单,但却给人带来很大启发。总是能把深刻的东西用朴素的方式表达出来,这就是Kiki。

她创作了大量的版画、雕塑和装置作品,其中以雕塑作品最负盛名。她关注种族、性别、对女性施暴等尖锐的矛盾,因此其作品常常大胆直面那些人们通常选择回避的问题,表达清晰而自信,直击人心。

奇奇就像一个特立独行的女巫,艺术在她骑着扫帚飞行的黑夜里跳舞。

编辑:江兵