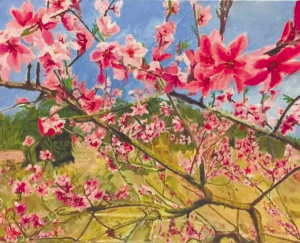

王珍风作品

周春芽作品

500万元人民币和200元人民币,看似简单粗暴的对比,也是社交媒体时代的文化权力之争。新世纪的媒体环境和社会环境下某种新的猎奇文化现象,也透露出“草根”对于原来主流文化和权力秩序的冲击、怀疑。

上周末,艺术圈被这条公号文章刷屏,《农妇200元一幅作品PK周春芽500万元+大作,引激烈争论!当代艺术又被打脸?》。农妇指的是青岛平度市万家镇马二丘村的村民王珍风,“只有小学二年级学历,在2015年1月之前,她从未拿过画笔。”“画能卖钱真好”;周春芽则是四川美术学院油画系毕业、曾在德国进修、在许多美术馆举办展览,作品价格动辄百万元以上的着名油画家。

在表面上的相似之下巨大的差异:一个刚画了一年画的农民,一个画了三十多年的专业画家;还有价格上的不同,一个卖200元,一个卖200万元,差距就是1万倍。我还可以罗列更多的差别,作者不同:一个是业余画家,一个是专业画家;画材不同:一个用廉价材料,一个用更贵的专业颜料、画框等;买家不同:一个的买家是网民,一个的买家是各种富豪、收藏家、美术馆;还有他们自己对作品创作的文化理由不同,各种人评论的角度不同。

这则热帖让我想到了2010年左右红起来的草根红人罗玉凤、芙蓉姐姐和主流影视明星的对比,想到了2014年因为诗歌《穿过大半个中国去睡你》而出名的湖北省钟祥市石牌镇横店村的诗人余秀华引起的争议。

这是在社交媒体时代才会出现的现象:一些地域、身份、教育背景、经济背景极端不同的人在社交媒体的“跨时空”拉近对比、聚焦传播的情况下成为一时的热点话题。反映出来的是新世纪的媒体环境和社会环境下某种新的猎奇文化现象,也透露出“草根”对于原来主流文化和权力秩序的冲击、怀疑。

我想人们好奇的是:类似主题的绘画为何有如此巨大的价格差异?

这首先当然是一种经济现象,从经济学角度可以说这是资源的稀缺性引起的,类似王珍风这样的农民“素人艺术家”理论上有好几亿人,他们如果都画画,可以提供太多的“艺术品”,彼此之间的竞争也会极为激烈,所以购买者用几百元就能买到他们的作品。而经过专业学习、长期在画廊、美术馆展览经受专业圈评估的艺术家在中国可能只有十几万,而层层筛选以后获得艺术市场认可、成为所谓“一线艺术家”——类似于娱乐业的“影视歌巨星”地位的艺术家可能只有十几位,他们的产出相对稀少,为了获取这些作品需要付出更高的价格。

其次,这两种绘画在“文化价值”上是否真有某种差异?所谓“文化价值”可以从两方面来说:一方面个人的价值观念的不同很普遍,“萝卜白菜,各有所爱”,有一个人可能认为王珍风的画要比周春芽的画更好,这是他的观点、信念,与其他人的观点、信念并无高下之分。另一方面,社会中众多人汇集在一起,就有所谓群体的“共识”,可能现在多数画家、批评家、收藏家认为周春芽的绘画更具有文化价值或者文化意义,他们的“周春芽共识”在社会上的影响更大,也就成为更为主流的观念,获得传媒系统、教育系统、美术馆系统的传播扩大,把这种优势不断保持下去,而现在支持王珍风作品的文化价值更重要的人可能数量稀少,后续也没有扩大传播出去。

大多数在世获得高度评价的艺术家的作品更容易得到收藏、传承、点评、进入教科书等经济和文化体系的支持。仅有极少数人,比如凡·高,因为后世文化观念的变化、个人经历得到美国大众出版、影视媒体的传播等原因,而成为影响最大的艺术家之一,之后市场价格也出现跃升,传奇性的经历和高昂的价格互相作用、叠加传播。

近年来,中国社交媒体上此类“对比事例”的增多可以说是值得关注的文化现象,也许预示着文化观念的某种演变正在到来,尽管主流文化体系还在发挥作用,但是互联网、社交媒体带来了生产工具组合、新的市场关系和媒体传播关系,偏远村庄的“草根”也可以轻易取得绘画材料开始涂抹——而在从前,只有大中城市才有油画画材店,才有所谓绘画班和彼此交流的圈子和欣赏者,而现在人们可以更低成本、方便的介入获得相应的材料和资源,或者拥有“第二职业”、“第二身份”,他们和围观者、支持者开始侵蚀、质疑从前的主流文化体系内人——他们往往也是原来政治经济体系中较有优势的一方——才能获得的那些毋庸置疑的专业权力、便利和种种“文化正当性”。

周文翰

近日,一条微信刷爆朋友圈:山东农妇王珍风创作一系列“桃花”油画,酷似着名当代艺术家周春芽起价500万元的“桃花”系列,每幅200元热卖。文章质疑“200元和500万元的差别,谁能说得清楚?”

微信引发网友热议,争议从作品水平如何,延伸到周春芽作品是否值这个价,农妇背后团队是否借周春芽炒作,不一而足。

编辑: 冯轩羽