专访李野林|不传奇不成活

0条评论

2016-04-12 09:31:55 来源:99艺术网成都站 作者:范佩

下午三点,我们同李老约好前去他工作室进行专访。前往途中,想到先生作为海内外中国书画艺术当代名家、在国际画坛独树一帜的“野林彩墨画”创始人,心中不免对李老其人展开颇多想象。然而,在这座幽静的别墅,深远的午后,李老一次次令我“刮目相看”。

当我们到达别墅门口时,来为我们开门的是李老本人。没有长发胡须,没有中国风服饰,也没有质感非凡搭色出彩的穿着,李老一身休闲运动装,一目了然的内在修养仅从其面部神态透露出来。我们向李老问好,李老微笑应答。现年77岁的老先生身子还挺拔硬朗,看起来不过60出头的样子。一进门,宽阔的空间里目之所及处尽是各种风格题材的彩墨画,在我们走动观赏之时,李老为我们备好了咖啡,我们随之坐下随意交谈起来。

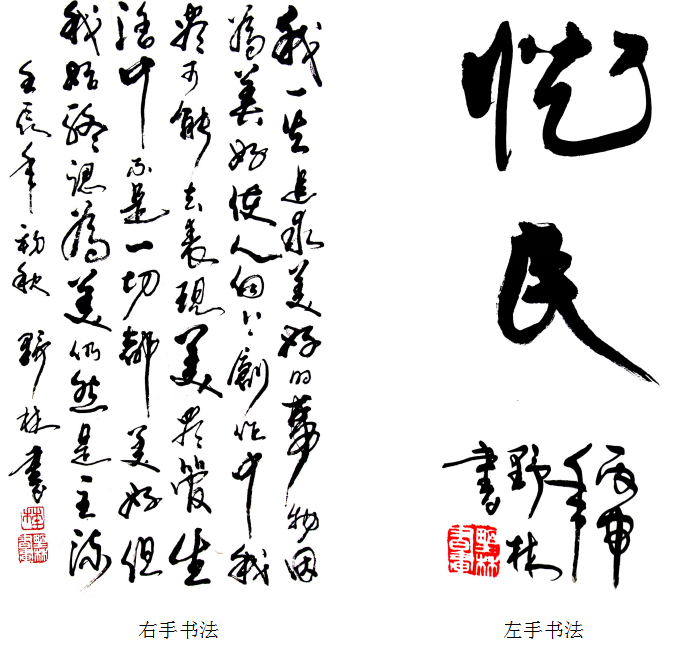

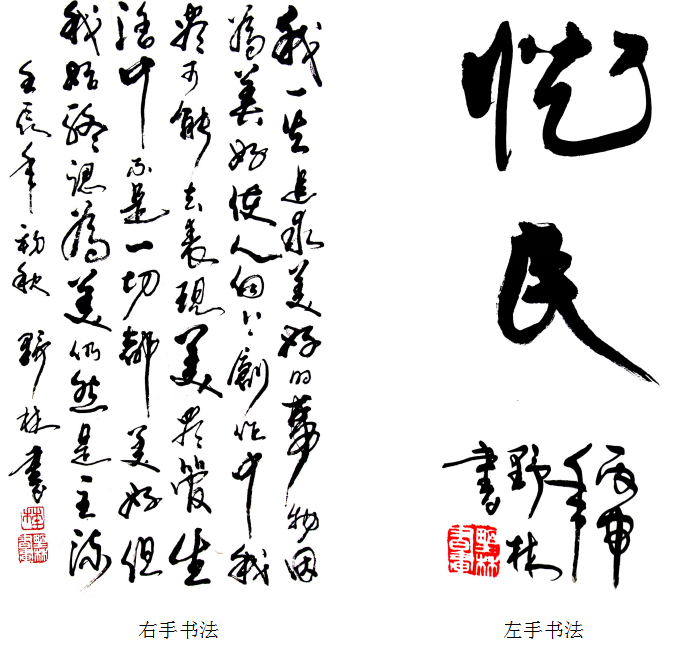

从未到美院受过专业训练,不加入美协

刚聊不久,我们便得知李老一生从未到美院受过专业训练,也不加入美协。这让我们感到非常意外。自5岁开始学画,无论油画还是国画及书法李老全是自学。正如中学时期结缘的恩师唐老师所言:“这次碰到你,是我几十年中见到的最有才气、最有决心和毅力的人,只要你不断努力,一定可以成为我们中国乃至世界的大画家。”多年后,此言一语成谶。凭着这份绝佳的才气、决心和毅力,李老贯通书画、纳采中西,自学成才成为全能画家。李老的作品无论是写实、写意或是印象、抽象,都极富表现力,耐人寻味;而作品画面又兼收风景、山水、人物、静物绘画的多种表现技巧,使画面充盈着炫烂迷雅的艺术魅力……当我们环视工作室内风格多样的作品时,李老了然笑道:“我什么都画!”有人建议人到晚年应该专注于一种风格,对此李老笑而不语。

47岁开始探索创新之道,用纸累计上吨

与我们所以为的先从国画入手相反,李老一开始接触的却是传统西画。过去李老专攻油画,对中国画一无所知。自从1978年近40岁那年在上海观看《十九世纪法国乡村风俗油画展》,被那些精湛绝伦和不可思议的技巧所折服,李老当时想:油画源于西方,我国引进油画才一百多年,由于东、西方文化存在巨大的差异,若是继续从事油画研究,也许我这一生在油画领域都不会有自己的位置。我们处在中国、连西方最好的油画都没有看过,怎么超越人家?那根本是不可能的。于是李老当时就产生了一种朦胧的幻想:能不能用中国画的工具和材料,以独创的技法,将中国画和西洋各画种的精髓融合在一起,形成一个全新风格的、能让世界各国人民都看得懂的新画种?

有了中西结合的创新想法,李老开始重头学起传统中国画。然而此中,书法又是基础中的基础。几年下来,当字写得像个“字”的时候,李老又转而学习传统的写意荷花——点、线、面的集中体现。而这荷花一画又是三年多。当人们都以为他想改油画而入传统中国画时,屈指一算,学习书法和传统中国画已经整整花了八年!人生又有几个八年?

需要了解的是,20世纪中晚期,在改革大潮的推动下,谈论中国画“变革”和“创新”者众多。他们或与西画嫁接,或与西画杂交,结果出了许多不伦不类之作——这大多是由于焦急浮躁,根底浅薄,又用赶时髦的心态来对待创新的缘故。同时,这也充分说明了创新之路是十分坎坷而艰巨的。

野林彩墨画不仅创新了绘画语言的一种言说方式,更是开创了一个新的画种,它在国际画坛上独树一帜,被誉为:宣纸上的”油画”、中西画的结晶、沟通中西文化的桥梁。然而成功哪能是轻易可得的呢?从学习书法、传统中国画到后来的创新,所用去的废报纸和宣纸累计,“如用重量计算最少也要上吨!”李老对于艺术创新的执着,不要说超乎了我对艺术家的想象,更是超乎了我对常人毅力的想象。

除了传奇的艺术历程,李老的人生经历也十分传奇。从小孤苦,自20岁出头离开画坛后的30年磨炼更是艰辛。为了生存,李老当过普通工人、采购员、推销员;当过绘画教师、美术编辑;刻过蜡纸、画过街头人像速写。后来,李老还当了厂长、总经理、董事长……然而,真正让李老悬心的,却是那搁不下、挣不脱的创作热情和对绘画事业的执着追求。

从五岁开始学画,李老就没有一天离开过绘画。只要两眼睁开,所看到的一切景色都是绘画的元素,睡梦中也是美丽动人的画面。尽管历尽了生活的坎坷和磨难,李老却毫无怨恨,反而将其当作艺术创作最难能可贵的精神财富。然而,与我们以为的李老在作品中肯定会偏重于表现生活苦难的一面相反,翻开一本本画册,李老再一次让我们意外。无论是人物还是风景,李老作品总是给人一种鲜明的积极向上感,赋予观者一种直观可感的温暖力量,使人不由得对生活、对前程重新燃起了希望。对此,李老笑说:“人家称我为阳光型的画家”。

关于这种落差,李老解释道:“喜欢把自己的遭遇画出来,这不好,艺术家不应该只反映自己的生活。”相较于个人境遇,李老更加关注人类存在的共性。而正是由于这种对人类生存共同境遇的深刻洞悉和传达,李老的作品受到了下至普通大众、上至专家学者、广至国内、国外观众的普遍欢迎。

无晦涩难懂的创作观念,只有单纯洁净的美

艺术创作之路上,李老时刻紧随时代的步伐,密切关注着人类社会。而在人类社会的大视野中,爱情这一永恒的话题李老自然不会错过。

几十年来李老创作了上千幅画,这些题材非常主流,在画面上的诠释也很简单明了,普通大众都看得懂能够欣赏。关于艺术创作,李老说:“文艺作品,我觉得‘雅俗共赏’是对它的最高评价。”而当我们问及野林彩墨画广受欢迎的魅力核心时,李老只答道:“贴近生活。”言简意赅,但含义无穷。

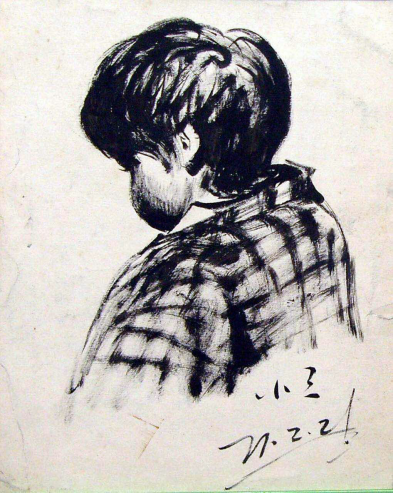

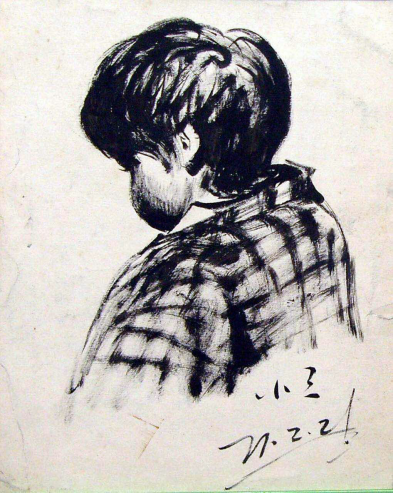

交谈过程中,李老翻开了很多画册。在翻看李老的人物素描时,我们看到画面上的线条看起来非常干净,尘封着一种生命被描摹之初所带给人的单纯得近乎天真的艺术感动。而在李老评点画面的过程中,我们注意到,原来李老是把美作为艺术创作的原则。“我一生追求美好的事物,因为美好使人向上”,李老如是说到。诚然,不论方式,艺术总是期望引人向上。美,无疑是最单纯洁净的一种。也许也是最有效的一种。

不高谈阔论,以作品说话

半个下午聊下来,李老还有一点让我意外:没有我想象中的高谈阔论。三个小时的交谈几乎全是在翻书指画,随意闲聊,完全没有双手空空枯坐干聊的状况。正如李老在自己的艺术传记中所写道:“画家不是张口夸夸其谈,就能代表绘画艺术的优劣,让作品说话,是最重要的事,这才叫真正的‘绘画语言’。”看来,不仅是这样说,在生活中李老确实也是这样执行的。

访谈的最后,李老很开心地说道:“毛泽东主席曾说过:人一辈子做件好事不难,难的是一辈子作好事!”李老很自信地对我们讲:“从十多岁开始创作至今,我没有画过一幅乱七八糟的东西,所有一切都是主流社会所要求的……”

虽然近期创作很少,然而交谈中李老透露出将在4月内在成都市后子门市体育场的精典汇右侧,送上一个新的作品——野林美术馆。届时全市和全国及世界爰好美术的观众都可观看。借此艺术交流,李老希冀能为促进中国画的发展作出一点贡献。李老曾言:“金钱、物质,我看得很轻,只要能维持生存,便十分满足。在绘画上,得到的我并不看重,中国绘画的未来才是我的追求……”

从未到美院受过专业训练,不加入美协

刚聊不久,我们便得知李老一生从未到美院受过专业训练,也不加入美协。这让我们感到非常意外。自5岁开始学画,无论油画还是国画及书法李老全是自学。正如中学时期结缘的恩师唐老师所言:“这次碰到你,是我几十年中见到的最有才气、最有决心和毅力的人,只要你不断努力,一定可以成为我们中国乃至世界的大画家。”多年后,此言一语成谶。凭着这份绝佳的才气、决心和毅力,李老贯通书画、纳采中西,自学成才成为全能画家。李老的作品无论是写实、写意或是印象、抽象,都极富表现力,耐人寻味;而作品画面又兼收风景、山水、人物、静物绘画的多种表现技巧,使画面充盈着炫烂迷雅的艺术魅力……当我们环视工作室内风格多样的作品时,李老了然笑道:“我什么都画!”有人建议人到晚年应该专注于一种风格,对此李老笑而不语。

《出海》

47岁开始探索创新之道,用纸累计上吨

与我们所以为的先从国画入手相反,李老一开始接触的却是传统西画。过去李老专攻油画,对中国画一无所知。自从1978年近40岁那年在上海观看《十九世纪法国乡村风俗油画展》,被那些精湛绝伦和不可思议的技巧所折服,李老当时想:油画源于西方,我国引进油画才一百多年,由于东、西方文化存在巨大的差异,若是继续从事油画研究,也许我这一生在油画领域都不会有自己的位置。我们处在中国、连西方最好的油画都没有看过,怎么超越人家?那根本是不可能的。于是李老当时就产生了一种朦胧的幻想:能不能用中国画的工具和材料,以独创的技法,将中国画和西洋各画种的精髓融合在一起,形成一个全新风格的、能让世界各国人民都看得懂的新画种?

《荷塘》

1986年,对传统绘画有所掌握后,李老终于开始探索中西结合的创新之道,而这时李老已经47岁!常言道:人到中年万事休。艺术创新谈何容易,弄不好赔了夫人又折兵,到头来一事无成,枉费心机。然而李老说:“我对待事物的一贯立场是:拼出老命都不可能实现的事,连想都不再想它。如果权衡下来,认为可以实现的事将会不顾一切甚至拼着老命也要实现它。”对于艺术创新,李老有这个自信。需要了解的是,20世纪中晚期,在改革大潮的推动下,谈论中国画“变革”和“创新”者众多。他们或与西画嫁接,或与西画杂交,结果出了许多不伦不类之作——这大多是由于焦急浮躁,根底浅薄,又用赶时髦的心态来对待创新的缘故。同时,这也充分说明了创新之路是十分坎坷而艰巨的。

《路》

经历了无数次的失败与失望,1992年,李老终于完成了他创新的处女作——彩墨画《路》。野林彩墨画的面世,立刻吸引了广大人群的关注。这种“远观似油画,近看是国画”的奇妙效果使人们不由得兴奋、茫然、赞叹!著名英藉作家韩素音女士观看了李老的彩墨画后特别赞赏,欣然题词:“发现了一个全新伟大的天才,他既有独创而又继承了传统,这就是我们的艺术家,他将在国际画坛产生重大的影响。”她还激动地称李老为中国的的毕加索, 东方的梵高!野林彩墨画不仅创新了绘画语言的一种言说方式,更是开创了一个新的画种,它在国际画坛上独树一帜,被誉为:宣纸上的”油画”、中西画的结晶、沟通中西文化的桥梁。然而成功哪能是轻易可得的呢?从学习书法、传统中国画到后来的创新,所用去的废报纸和宣纸累计,“如用重量计算最少也要上吨!”李老对于艺术创新的执着,不要说超乎了我对艺术家的想象,更是超乎了我对常人毅力的想象。

《天池之冬》

身世坎坷,却成为阳光型画家除了传奇的艺术历程,李老的人生经历也十分传奇。从小孤苦,自20岁出头离开画坛后的30年磨炼更是艰辛。为了生存,李老当过普通工人、采购员、推销员;当过绘画教师、美术编辑;刻过蜡纸、画过街头人像速写。后来,李老还当了厂长、总经理、董事长……然而,真正让李老悬心的,却是那搁不下、挣不脱的创作热情和对绘画事业的执着追求。

从五岁开始学画,李老就没有一天离开过绘画。只要两眼睁开,所看到的一切景色都是绘画的元素,睡梦中也是美丽动人的画面。尽管历尽了生活的坎坷和磨难,李老却毫无怨恨,反而将其当作艺术创作最难能可贵的精神财富。然而,与我们以为的李老在作品中肯定会偏重于表现生活苦难的一面相反,翻开一本本画册,李老再一次让我们意外。无论是人物还是风景,李老作品总是给人一种鲜明的积极向上感,赋予观者一种直观可感的温暖力量,使人不由得对生活、对前程重新燃起了希望。对此,李老笑说:“人家称我为阳光型的画家”。

《胡杨颂》

关于这种落差,李老解释道:“喜欢把自己的遭遇画出来,这不好,艺术家不应该只反映自己的生活。”相较于个人境遇,李老更加关注人类存在的共性。而正是由于这种对人类生存共同境遇的深刻洞悉和传达,李老的作品受到了下至普通大众、上至专家学者、广至国内、国外观众的普遍欢迎。

无晦涩难懂的创作观念,只有单纯洁净的美

艺术创作之路上,李老时刻紧随时代的步伐,密切关注着人类社会。而在人类社会的大视野中,爱情这一永恒的话题李老自然不会错过。

《初恋》

尽管表现男女爱情的作品不胜繁举,但大多流于太过直接和写实。李老这幅画的构思和表现,看上去非常简洁,明快,然而它的想象空间极大。简单几笔,却极其概括地将主题突出地表现出来。特别是两人头顶上的一团“火”,真是“点题”之笔。

《卖花姑娘》(局部)

除了表现永恒性的话题,对于当今社会时弊,李老也有着鞭辟入里的刻画。显然,画中有两位卖花姑娘。同样是“卖”,一褒一贬,观众心中自有分晓。

《人、大自然、熊猫》

李老还将眼光投向人与自然的和谐共处。人类社会发展至今,生态环境的保护,人类与自然的和谐共处关系已经是全球性的共同话题,是全人类共同关注的根本性问题。伴以绘画语言的倾情演绎,李老曾向人们发出一种十分悲怆的问话:“如果人为对自然的破坏达到使人类无法生存的状态,人类创造的一切文明还有何意义?”

《子弟兵》

当人与自然的关系失衡,在灾害面前,人人之间恢复团结,人对自然挽回补救,这一切又给了李老创作的灵感。“5·12”大地震后,李老为抗震救灾创作了大量组图。李老感叹到:“改革开放三十年,中国经济飞速发展,人的观念和情感发生了剧烈变化。地震前不少人感叹现代人都为自己的利益奋斗,担心中华民族的凝聚力会发生变化,可这次大地震、大灾难中(人们的表现)证实我们中华民族的‘血始终浓于水’!”与此同时,李老还感叹道:“事实证明,人与自然的相处还需顺其‘自然’。”几十年来李老创作了上千幅画,这些题材非常主流,在画面上的诠释也很简单明了,普通大众都看得懂能够欣赏。关于艺术创作,李老说:“文艺作品,我觉得‘雅俗共赏’是对它的最高评价。”而当我们问及野林彩墨画广受欢迎的魅力核心时,李老只答道:“贴近生活。”言简意赅,但含义无穷。

不高谈阔论,以作品说话

半个下午聊下来,李老还有一点让我意外:没有我想象中的高谈阔论。三个小时的交谈几乎全是在翻书指画,随意闲聊,完全没有双手空空枯坐干聊的状况。正如李老在自己的艺术传记中所写道:“画家不是张口夸夸其谈,就能代表绘画艺术的优劣,让作品说话,是最重要的事,这才叫真正的‘绘画语言’。”看来,不仅是这样说,在生活中李老确实也是这样执行的。

访谈的最后,李老很开心地说道:“毛泽东主席曾说过:人一辈子做件好事不难,难的是一辈子作好事!”李老很自信地对我们讲:“从十多岁开始创作至今,我没有画过一幅乱七八糟的东西,所有一切都是主流社会所要求的……”

编辑:范佩

标签

0条评论

评论