“石膏像”亮相亿利艺术馆 一种视觉反思与一次文化追问

0条评论

2016-04-16 22:39:47 来源:99艺术网

众嘉宾合影

2016年4月16日下午4时,由亿利艺术馆主办、批评家吴鸿策划的“石膏像——视觉经验与文化背景下的中国现代性”当代艺术展于北京市前门东大街23号院内亿利艺术馆开幕。

开幕式现场

此次展览为亿利艺术馆所主导的“创世纪:裂变中的中国当代艺术”系列展第二回,延续并深化2015年“倒叙的美术史:中国当代艺术的另一种线索”的策展理念,从大文化的视野,应用当代艺术的语言方式来阐释中国自上个世纪初开始的社会、文化的变革。

宋冬涂满奶油的石膏

詹蕤《清洗》单频无声录像,2016年

展望《假山石石膏像》石膏,190×140×110cm,2015

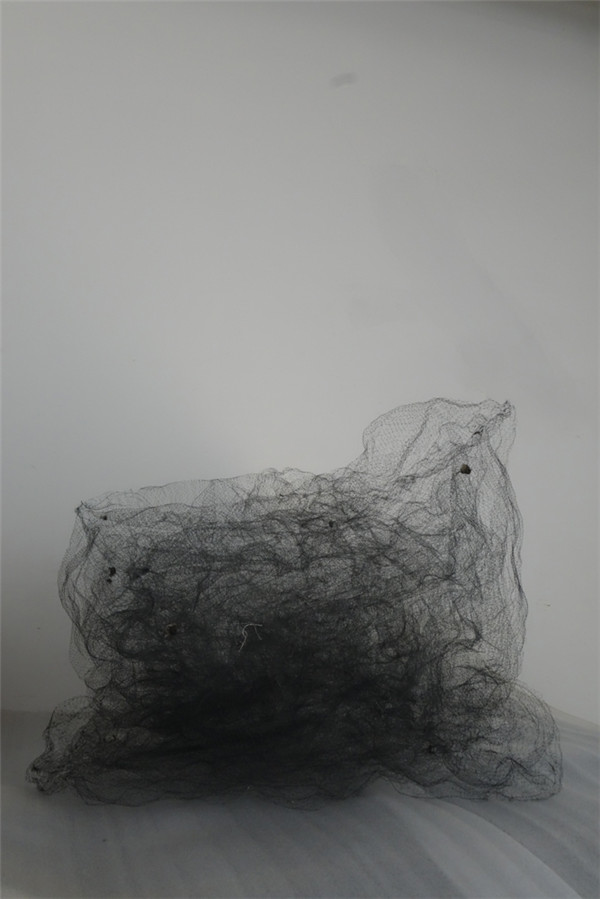

方力钧《2013-2015》钨丝、棉线,90×90×90cm,2015年

王广义《冷战美学——恐惧状态下的人群》装置,玻璃钢着色,215×60×30cm,2007-2008年

乌托邦小组《阿波罗•邓》装置,石膏像、照片拼贴,80×55×30cm,2016年

本次展览汇集了二十位(组)当下中国当代艺术届非常活跃的艺术家,展出作品涵盖影像、装置、架上、雕塑等多个创作领域。宋冬涂满奶油的石膏、像方力钧绵里藏针的装置作品、原弓被异化了的“背影”,王友身文化意识形态大作《黑板报》 、王广义冷战状态下的人、李象群《堆云堆雪·云》对人性的追问……艺术家们用各自独特的艺术语言传达出对社会、文化的创造性理念。

策展人吴鸿

策展人吴鸿对于展览名称为何以“石膏像”命名进行了解释说明,本次展览以“石膏像”为题,不仅局限于传统意义上教具的定义,还意味着一个社会文化象征的承载对象:20世纪初,中国引进西方现代美术教育体系,最具标志性的代表即课堂中的“石膏像写生”,此后的历届美术学生都是从“石膏像写生”训练中走出。以“焦点透视”为标志的石膏像写生已然代表着一种审美的标准和造型的法度,“石膏像写生”过程中对对象的物理性特质的客观性和逻辑性的关注,所体现出的观察世界的方式和构成画面空间的法则,已经彻底改变了中国人的视觉经验,同时也极大地改变了我们“改造”世界的方式。此种教育模式以及视觉观察习惯的改变导致了中国人的审美标准和审美观念的变化。这甚至影响到了现代意义上的中国文化形态学整体特征。

艺术评论家孙振华

艺术评论家孙振华表示,这个展览展出在当下中国特别核心的地段,在这种充满象征性的地方,而我们做的又是一个当代艺术的展览,我认为这是比较少见的。而这个展览本身也是非常值得思考的,如果说,以石膏像或者以石膏像为代表的话语系统有它相对的普遍性和固定标准的话,那么今天这个展览以及展前研讨会就是对石膏像本身,对这种相对比较永久的、恒定的秩序提出的反思与思考。

展览现场

展览现场

展览现场

展览现场

展览现场

展览现场

展览现场

展览现场

此次展览呈现出二十位(组)当代艺术家专门为此次展览创作的三十多件(组)作品,按照展览的内在逻辑陈列于亿利艺术馆三层空间及户外场地,与这座原为晚清时美国公使馆的西方新古典主义艺术空间形成一种可关照的“场域”关系,在时空上延展了本次展览中所要探讨的中国现代性建构的时代背景。

李象群《堆云·堆雪:云》雕塑,白铜,300×120×180cm,2012年“Heaping Cloud & Snow:Cloud”Cupronickel

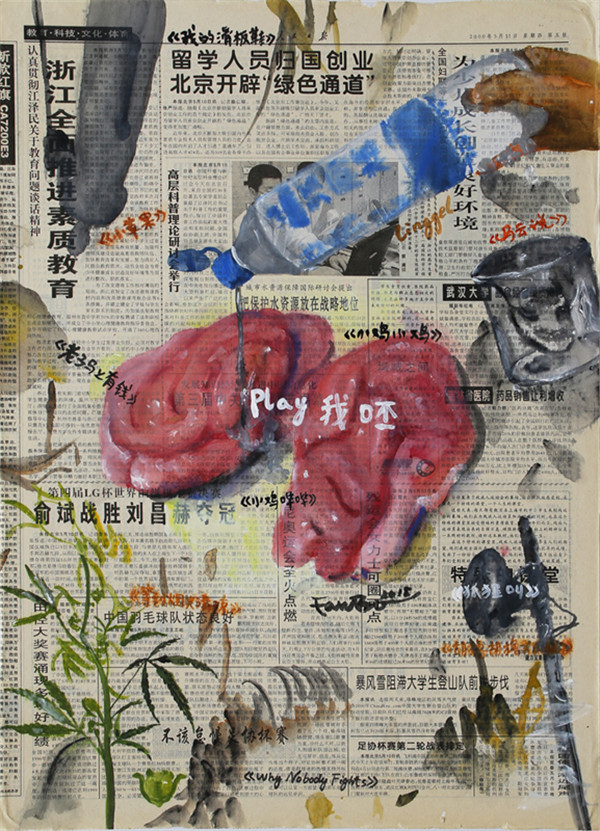

范勃《言外像》之三十一,纸本,55cmx39cm,2015年

原弓《背影》装置,铝、藏香,118×80×156cm,2013年 (2)

庞茂琨《嘉宾席》布面油画,120x160cm,2015年

展览现场

展览现场

亿利艺术馆自去年“倒叙的美术史”展览开始,将艺术馆的展览学术方向定位于检讨中国当代艺术三十年来的发展脉络,在此框架下,回到某种“精神原点”,从而发现和推动中国当代艺术发展的另一种可能。此次“石膏像:视觉经验与文化身份背景下的中国现代性”即是将其放置到一个更为广阔的时代背景下,从它的社会学和文化学源头去寻找某种可能性。

据悉,本次展览将持续至5月21日。

编辑:王晶

0条评论

评论