勒梅特夫妇:乏味的影片三分钟也会嫌长

0条评论

2016-05-04 23:25:50 作者:99艺术网上海站 马玲玲

2016年5月4日下午,“直播 – Welcome to My Life|勒梅特夫妇影像艺术收藏展”在上海喜玛拉雅美术馆开幕,勒梅特夫妇(Isabelle and Jean-Conrad Lemaître)、策展人李龙雨及颜晓东、艺术家杨福东、刘真辰、麦德尔·福蒂纳、媒体人曹丹、证大集团董事长戴志康、法国驻华使馆文化处代表等人出席。此次展览为“2016中法文化之春”的重要项目,展出了世界顶尖影像收藏家勒梅特夫妇的23组藏品,包括了史蒂夫•麦奎因、马克•沃林格、杨福东、多米尼克•冈萨雷斯-福斯特、克里斯蒂安·马克雷、易托•巴拉达、刘真辰等23位(组)影像艺术家的探索实验性叙事表达的视频和纪录片。

展览开幕现场

从左到右分别为:杨福东、刘真辰、麦德尔·福蒂纳、李龙雨、勒梅特夫妇、法国驻华使馆代表、戴志康、颜晓东

影像艺术起始于二十世纪六十年代,与以韩国艺术家白南准(Nam June Paik)为代表的激浪派艺术家和其它一些同时代的艺术家反对电视唯心主义及信息私有化行为的艺术实验有很大关联。影像艺术在1965年便携式摄影机普及之后迅速流行开来,这种历经拍摄、剪辑、播放等以独特艺术媒介承载的艺术日渐成为当代艺术中不可或缺的部分。影像艺术极具吸引力,也有存档记录的实用功能,既有机械复制的刻板,也有人文闪耀的灵光。对于影像艺术,艺术家杨福东在开幕的对谈中说道:“影像艺术是极为宽容且体现艺术家思想的艺术。”而此次的策展人李龙雨也在其《作为美学融合物之影像》一文中称,影像艺术可以是通过牺牲自身的媒介特异性而作用为的“民主的补给”。

策展人李龙雨 现场导览

策展人颜晓东 现场导览

媒体人曹丹与勒梅特夫妇、策展人李龙雨、艺术家麦德尔·福蒂纳、杨福东对谈

影像艺术是多功能的,与电视、电影不同,其多样态的表现形式常常让其难以归纳。然而,纵观二十世纪六十年代以来的影像艺术,大致以三种类型呈现:基于形式主义美学的“美学影像艺术”、“政治影像艺术”及以故事片的形式对实验性的叙事和复杂的故事情节进行探索的影像作品。在技术困境上,影像艺术与电视、电影却又是极为相似的。虽然艺术家杨福东在谈到胶片转向数字时代时,认为数字技术带来了一种拓展的心态,但是技术的拓展为影像艺术的收藏带来了极大的困扰,尤其是在影像的保存、存档的技术转化及复刻与版权方面。权威影像艺术藏家勒梅特夫妇坦言,收藏影像艺术是一种挑战。而对于影像的存档技术问题上,勒梅特先生认为他们更倾向于使用现有科技,活在当下,而不是去怀旧,复制原有的影像技术。

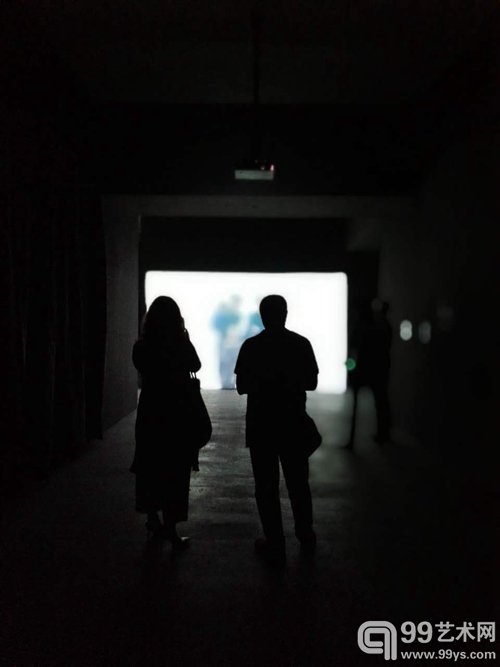

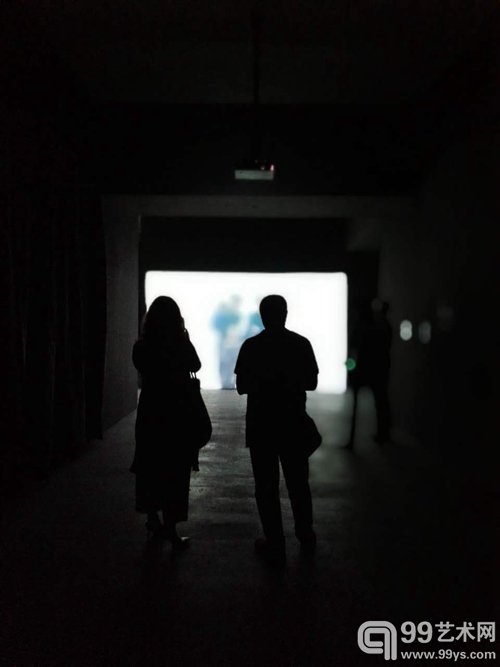

展览现场

作为世界上最早收藏影像艺术的藏家之一,勒梅特夫妇的藏品跨越胶片至数字载体,集合了二十世纪八十年代至今的作品。对于影像藏品的选择,勒梅特夫妇反复提到“收藏完全出于自己的兴趣,从未系统收藏”,收藏的影像作品多为打动他们或是对他们有特殊意义的作品。同时,他们对于艺术家的“名气”并无特殊要求,对于年轻艺术家的作品十分关注,并认为影像艺术有着某种特定的青年气味。勒梅特夫妇常说,“乏味的影片三分钟也会嫌长,动人的影像两小时仍然让人意犹未尽。”以此,我们可以管窥其收藏的标准。

展览现场

此次展览的作品,明显带有着勒梅特夫妇喜好的烙印,影像作品的跨度近三十年,收录了第二代影像艺术家到当代影像艺术家的作品,从富有诗意的作品到神秘的叙事,涵盖时间、记忆、未来主义和可持续环节等多维的议题。时间从这些影像中一闪而过,三十年在制作与复制、重映中清晰可见,每个人都能从各自的角度中解读历史的踪迹,无论是影像艺术的发展、录像技术的变更,抑或其它。这种开放的不确定性,无论是这些作品中探讨的心理叙事、科幻、复杂城市景观所催生的日常问题、孤立与反讽、集体合作、城市化、语言和16毫米胶片使用,都能在垂直的时空和不断重复的播放中耀出一种全新的可能,或许就是影像艺术的魅力。

《国王的门槛》 马克·沃林格(Mark Wallinger)

11‘10‘’ 2000年

《RIYO》 多米尼克•冈萨雷斯-福斯特(Dominique Gonzalez-Foerster)

9‘42’‘ 1999年

策展人颜晓东在导览时提到,此次展览摒弃了传统单纯的“黑箱子”空间,在线索及空间的策划上做了多样化的巧妙划分和组合,作品得以在明暗之间、有声与无声之间、欢快与阴郁之间、冲突与和谐之间、唯美与残缺之间产生呼吸。美术馆还复原了藏家勒梅特夫妇客厅空间,观者可申请成为该客厅两小时的主人,邀请亲友赏析这些作品。

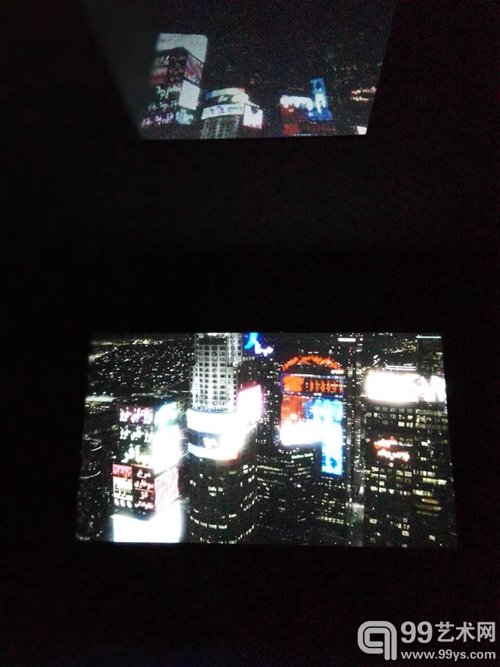

展品分别分布在五个展厅板块。1号展厅,以纪录片或以科幻虚拟的手法刻画着不同的城市、社会空间的作品为主,包括了“透纳奖”得主马克·沃林格(Mark Wallinger)的《王国的门槛》(2000)和多米尼克•冈萨雷斯-福斯特的《RIYO》。

《出埃及记》 史蒂夫·麦奎因(Steve McQueen)

1'5'' 1992/1997年

2号展厅以刻画“人”为主:一个人的无声表演、两个人的互掐、五个人的钢琴演奏、一群人的“狂舞”。其中包括第54届威尼斯双年展金狮奖得主克里斯蒂安·马克雷创作的手语作品《混合阅读》;史蒂夫·麦奎因早期幽默而讽刺的作品《出埃及记》;艾里·坡恩由远及近镜头下凸显人与人之间复杂性的《男孩的激情》等。

狭长的3号展厅内则是詹妮弗·阿罗娜和吉列·卡萨迪利亚拍摄于波多黎各别克斯岛的《回声》和汉斯·欧普·德·贝克真人等比尺幅的作品《决心》。

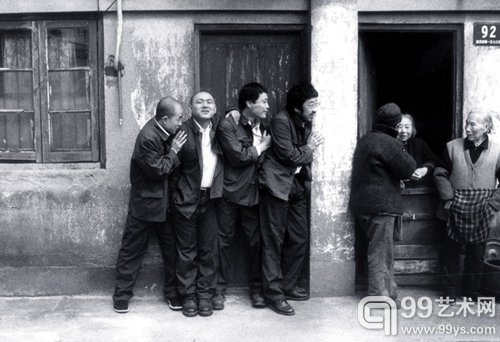

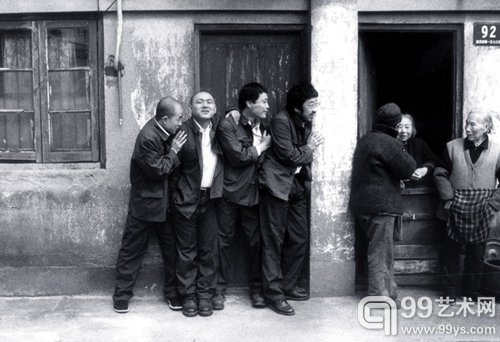

《后房:嘿,天亮了》 杨福东

13‘’ 2001年

其余两个展厅内,杨福东的《后房:嘿,天亮了》中四个主角同步地在街上和公园里抽烟,打哈欠,敲背,拿着木剑挥舞,他们严肃认真的态度和这些毫无意义的举动形成强烈的对比,看似一出闹剧却是在表现天翻地覆的现代社会里一些原有的民间习俗变得不在有任何实际的意义。麦卡·罗腾贝格的短片《喷嚏》和恩里克·拉米雷兹作品《行走的男人》毗邻…… 展览最终以刘真辰作品《别了》结尾:乘客与大陆挥手告别的情景在慢镜头下启程、告别,一切都在未知之中溢满忧愁。

据悉,此次展览将持续至6月26日。

展览开幕现场

从左到右分别为:杨福东、刘真辰、麦德尔·福蒂纳、李龙雨、勒梅特夫妇、法国驻华使馆代表、戴志康、颜晓东

影像艺术起始于二十世纪六十年代,与以韩国艺术家白南准(Nam June Paik)为代表的激浪派艺术家和其它一些同时代的艺术家反对电视唯心主义及信息私有化行为的艺术实验有很大关联。影像艺术在1965年便携式摄影机普及之后迅速流行开来,这种历经拍摄、剪辑、播放等以独特艺术媒介承载的艺术日渐成为当代艺术中不可或缺的部分。影像艺术极具吸引力,也有存档记录的实用功能,既有机械复制的刻板,也有人文闪耀的灵光。对于影像艺术,艺术家杨福东在开幕的对谈中说道:“影像艺术是极为宽容且体现艺术家思想的艺术。”而此次的策展人李龙雨也在其《作为美学融合物之影像》一文中称,影像艺术可以是通过牺牲自身的媒介特异性而作用为的“民主的补给”。

策展人李龙雨 现场导览

策展人颜晓东 现场导览

媒体人曹丹与勒梅特夫妇、策展人李龙雨、艺术家麦德尔·福蒂纳、杨福东对谈

影像艺术是多功能的,与电视、电影不同,其多样态的表现形式常常让其难以归纳。然而,纵观二十世纪六十年代以来的影像艺术,大致以三种类型呈现:基于形式主义美学的“美学影像艺术”、“政治影像艺术”及以故事片的形式对实验性的叙事和复杂的故事情节进行探索的影像作品。在技术困境上,影像艺术与电视、电影却又是极为相似的。虽然艺术家杨福东在谈到胶片转向数字时代时,认为数字技术带来了一种拓展的心态,但是技术的拓展为影像艺术的收藏带来了极大的困扰,尤其是在影像的保存、存档的技术转化及复刻与版权方面。权威影像艺术藏家勒梅特夫妇坦言,收藏影像艺术是一种挑战。而对于影像的存档技术问题上,勒梅特先生认为他们更倾向于使用现有科技,活在当下,而不是去怀旧,复制原有的影像技术。

展览现场

作为世界上最早收藏影像艺术的藏家之一,勒梅特夫妇的藏品跨越胶片至数字载体,集合了二十世纪八十年代至今的作品。对于影像藏品的选择,勒梅特夫妇反复提到“收藏完全出于自己的兴趣,从未系统收藏”,收藏的影像作品多为打动他们或是对他们有特殊意义的作品。同时,他们对于艺术家的“名气”并无特殊要求,对于年轻艺术家的作品十分关注,并认为影像艺术有着某种特定的青年气味。勒梅特夫妇常说,“乏味的影片三分钟也会嫌长,动人的影像两小时仍然让人意犹未尽。”以此,我们可以管窥其收藏的标准。

展览现场

此次展览的作品,明显带有着勒梅特夫妇喜好的烙印,影像作品的跨度近三十年,收录了第二代影像艺术家到当代影像艺术家的作品,从富有诗意的作品到神秘的叙事,涵盖时间、记忆、未来主义和可持续环节等多维的议题。时间从这些影像中一闪而过,三十年在制作与复制、重映中清晰可见,每个人都能从各自的角度中解读历史的踪迹,无论是影像艺术的发展、录像技术的变更,抑或其它。这种开放的不确定性,无论是这些作品中探讨的心理叙事、科幻、复杂城市景观所催生的日常问题、孤立与反讽、集体合作、城市化、语言和16毫米胶片使用,都能在垂直的时空和不断重复的播放中耀出一种全新的可能,或许就是影像艺术的魅力。

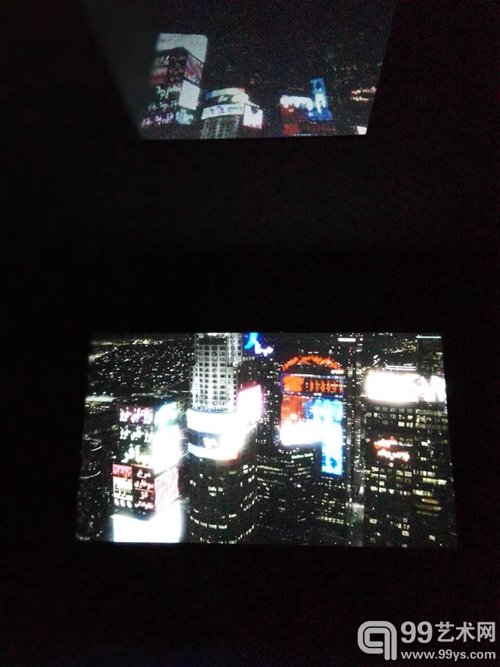

《国王的门槛》 马克·沃林格(Mark Wallinger)

11‘10‘’ 2000年

《RIYO》 多米尼克•冈萨雷斯-福斯特(Dominique Gonzalez-Foerster)

9‘42’‘ 1999年

策展人颜晓东在导览时提到,此次展览摒弃了传统单纯的“黑箱子”空间,在线索及空间的策划上做了多样化的巧妙划分和组合,作品得以在明暗之间、有声与无声之间、欢快与阴郁之间、冲突与和谐之间、唯美与残缺之间产生呼吸。美术馆还复原了藏家勒梅特夫妇客厅空间,观者可申请成为该客厅两小时的主人,邀请亲友赏析这些作品。

展品分别分布在五个展厅板块。1号展厅,以纪录片或以科幻虚拟的手法刻画着不同的城市、社会空间的作品为主,包括了“透纳奖”得主马克·沃林格(Mark Wallinger)的《王国的门槛》(2000)和多米尼克•冈萨雷斯-福斯特的《RIYO》。

沃林格的镜头对准伦敦城市机场出入境区的自动出入口——亦即大不列颠“领土”的出入口。旅客们或踽踽独行,或成群结队,耐人寻味的是,没有一个人看镜头——即便是最清白无辜的人在通过海关时都会刻意调整肢体语言。这组最为世俗又最为巧妙的镜头置于整个展览的入口之处,仿佛在与参观者对话:“你准备好进入影像艺术的王国了吗?”而多米尼克•冈萨雷斯-福斯特则穿越至1999年日落中平静的京都加茂河畔,镜头沿河平移,场景在灯光和多重背景之下,随着两个年轻人的对话渐次展开。仅以声音的出场,勾勒出不同于镜头下的另一座城市,或许是这座城市的另一面:情绪化的、变迁中的、不成熟的、开放的、令人着迷的 ……

《出埃及记》 史蒂夫·麦奎因(Steve McQueen)

1'5'' 1992/1997年

狭长的3号展厅内则是詹妮弗·阿罗娜和吉列·卡萨迪利亚拍摄于波多黎各别克斯岛的《回声》和汉斯·欧普·德·贝克真人等比尺幅的作品《决心》。

《后房:嘿,天亮了》 杨福东

13‘’ 2001年

其余两个展厅内,杨福东的《后房:嘿,天亮了》中四个主角同步地在街上和公园里抽烟,打哈欠,敲背,拿着木剑挥舞,他们严肃认真的态度和这些毫无意义的举动形成强烈的对比,看似一出闹剧却是在表现天翻地覆的现代社会里一些原有的民间习俗变得不在有任何实际的意义。麦卡·罗腾贝格的短片《喷嚏》和恩里克·拉米雷兹作品《行走的男人》毗邻…… 展览最终以刘真辰作品《别了》结尾:乘客与大陆挥手告别的情景在慢镜头下启程、告别,一切都在未知之中溢满忧愁。

据悉,此次展览将持续至6月26日。

编辑:马玲玲

0条评论

评论