澜回| 人机协作下的历史与抽象可能

0条评论

2016-07-04 19:40:05 作者:99艺术网上海站 马玲玲

2016年7月2日下午,华裔艺术家杨子荣个展《澜回》在上海艺术门画廊开幕。本次展览将展示杨子荣《澜回》、《纯真与感性》及《面纱》三个系列的全新作品,在其作品中,杨子荣以“人机协作”融合当代科技和传统油画,凭借直觉将所要呈现的图像进行选择,企图在在摄影时代创造出一种与传统绘画相融合的艺术。

艺术家 杨子荣

展览现场

自1978年在爱尔兰“只有一位艺术家、一幅作品”的首次个展开始,杨子荣的作品已陆续在美国纽约所罗门古根海姆美术馆及北美、欧洲、亚洲等地的美术馆展出。而此次的上海个展,杨子荣秉持一贯的亚洲论述,将中国首个现代艺术协会- 决澜社、西方现代主义绘画等部分引入,通过数据库图片的无限下载,再到预设Photoshop滤镜中的批次处理任务产生抽象图像,然后再选择由计算机软件「自动生成」的综合图像为最终底稿,企图在这种“人机协作”而成的抽象中开启一种历史与当代的隔空塑形。在展览现场被问及为什么会选择“人机协作”的形式叙述历史时,杨子荣告诉99艺术网,“人机协作”是当下的生活状态,在人与机器的单向度交流中历史的感官温度在生活中逐渐离场。艺术家强调他并不是对历史有某种嗜好,只是希望在这种不刻意的机器生成中,让历史以另一种状况呈现在我们的生活之中,以提醒我们在人机交流之中人类本身的诸多缺失。

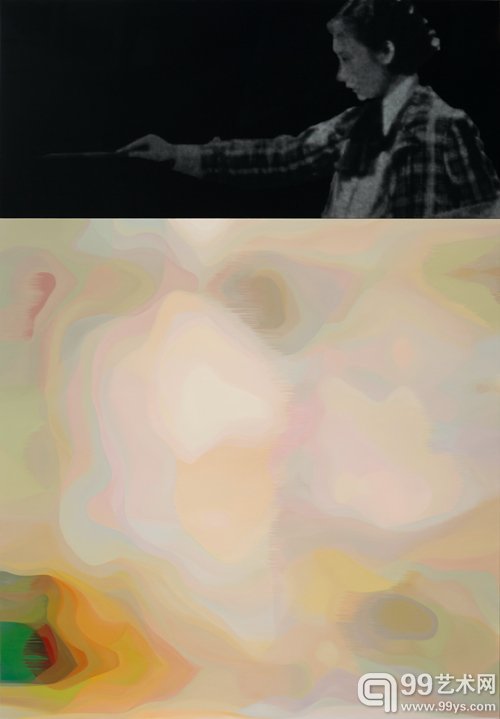

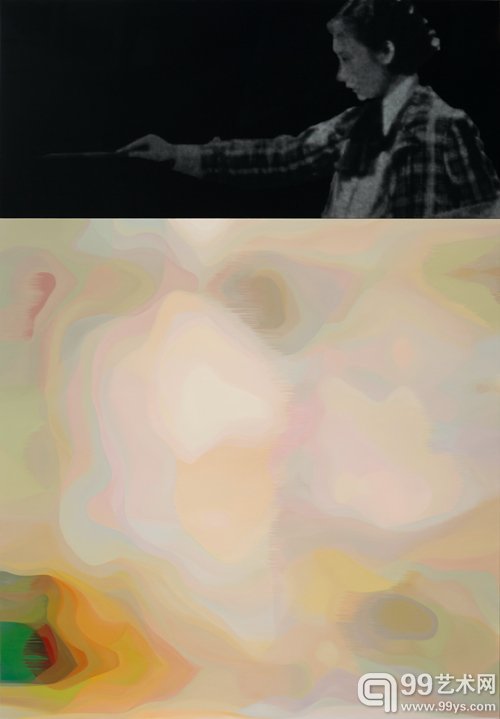

楊子榮 1956 Storm Resurrection I 澜回之一

2016 数位印刷、油彩、亚麻布

287.3 x 200 cm (113 18 x 78 34 in.)

楊子榮 关良之一

2016油彩、亚麻布

102 x 84 cm (40 18 x 33 18 in.)

从作品来看,本次展览以《澜回》系列作品为展览核心。《澜回》系列与中国首个现代艺术团队决澜社有着极大地关系,这个只举办过四个展览和发行12期刊物后便解散的民国社团,虽将对西方现代主义绘画带入中国有着不朽的功勋,但却无法得到一贯强调中国绘画的上海美专的认可。为了凸显决澜社对中国现代主义的意义和发掘中国现代主义的源头,艺术家将决澜社的代表王济远、关良、丘堤等人的画作为蓝本进行抽象的生成,以传统油画技法在画布上忠实呈现。以多重的文化身份和陌生有熟悉的文化视角,回顾中国艺术家的文化觉悟中遗失的珍贵历史片段。

作为杨子荣全部作品的序曲,《纯真与感性》借由人们熟知的西方现代主义绘画,为我们带来的更多是关于技术与感性抒发之间的疆界之争。这个系列的名称与简约主义作曲家约翰·亚当斯的《纯真与感性乐章》和佛里德里希·席勒于1795年所写的《纯真与感性之诗》有着直接的关系。纯真象征的直白叙述,而感性则由自我反思、围绕作者的反映和与材料的关系所形成,这两者之间的博弈如同艺术家的创作本身。杨子荣从机械的生发到出自个人体验的选择之间,纯真与感性似乎交织在“人机协作”之中。艺术家创作中的机械色彩并未阻碍作品情怀的抒发,反之,计算机图像和与传统技法(如油画)的融合,使得其作品闪现美学的光芒。

楊子榮 邱堤之一

2016 油彩、亚麻布

82 x 68 cm (32 14 x 26 34 in.)

楊子榮 纯真与感性之十五

2016 油彩、亚麻布

221 x 160 cm (87 x 63 in.)

创作长达8年的《面纱》系列,受到纽约50-60年代色域绘画派的马克·罗斯科和莫里斯·路易斯的影响,色彩浓烈且有着滴画般的边缘流动。对杨子荣来说,照片绘画中颜料的应用犹如东西方绘画传统的碰撞,油画的材料特性赋予了这些“偶然”图像厚实的触感。即便是数位图像那难以捉摸且看似平面的色彩,艺术家也成功地将之重现在画布上,连重叠的色块也因油画颜料的叠加而显得更为真切。

楊子榮 纯真与感性之二十一

2016 油彩、亚麻布

220.5 x 160 cm (86 34 x 63 in.)

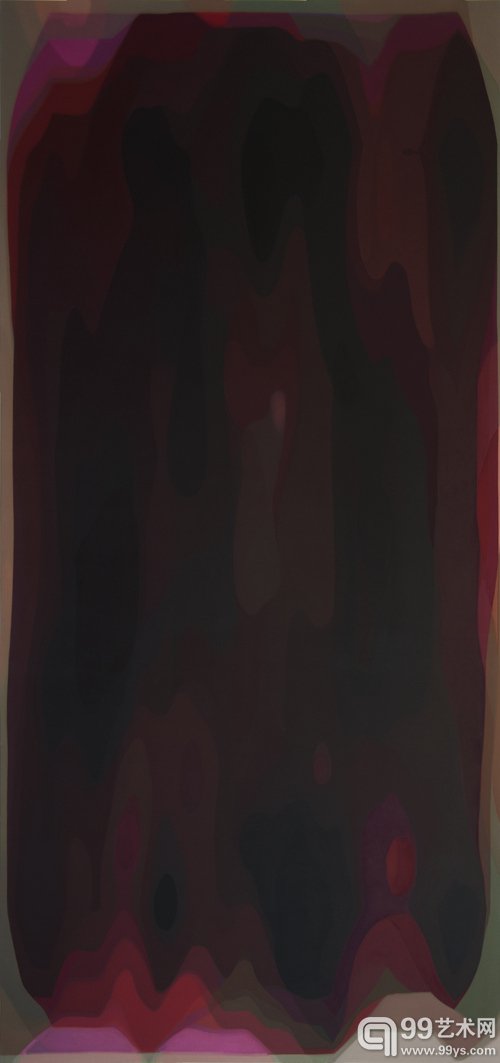

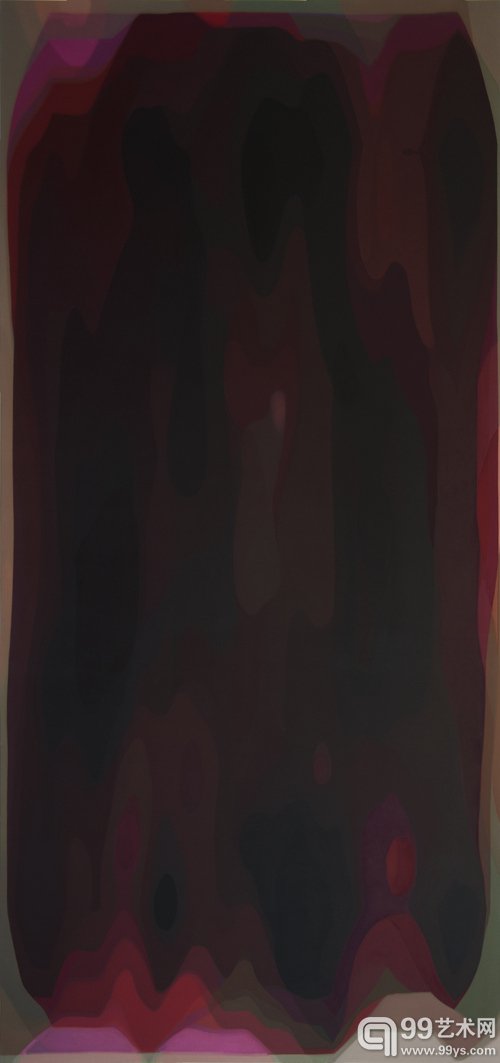

楊子榮 圣人之晤之一

2012 油彩、亚麻布

320 x 151 cm (126 x 59 12 in.)

艺术家 杨子荣

杨子荣于1956年出生在香港,后移居澳大利亚。在近40年的创作生涯中,杨子荣对哲学、历史等人文保持着长久的好奇,并且也致力于对亚洲区域性发展的论述,深入探究亚洲历史及其带来的多样可能。同时,艺术家也常以双重文化视野出发,为西方现代主义后期的发展所遇到的重重问题作出自我陈述,如其集中对当代社会中跨文化人道主义问题的作品《潘霍华在哈林区的日子》及《安全地带》。前者是向德国迪特里希·潘霍华牧师致敬的装置艺术作品,2009年设置于柏林文化广场中的圣马太堂;后者则是向在1937年南京大屠杀中拯救30万平民的21位外国人士致敬之作。

展览现场

自1978年在爱尔兰“只有一位艺术家、一幅作品”的首次个展开始,杨子荣的作品已陆续在美国纽约所罗门古根海姆美术馆及北美、欧洲、亚洲等地的美术馆展出。而此次的上海个展,杨子荣秉持一贯的亚洲论述,将中国首个现代艺术协会- 决澜社、西方现代主义绘画等部分引入,通过数据库图片的无限下载,再到预设Photoshop滤镜中的批次处理任务产生抽象图像,然后再选择由计算机软件「自动生成」的综合图像为最终底稿,企图在这种“人机协作”而成的抽象中开启一种历史与当代的隔空塑形。在展览现场被问及为什么会选择“人机协作”的形式叙述历史时,杨子荣告诉99艺术网,“人机协作”是当下的生活状态,在人与机器的单向度交流中历史的感官温度在生活中逐渐离场。艺术家强调他并不是对历史有某种嗜好,只是希望在这种不刻意的机器生成中,让历史以另一种状况呈现在我们的生活之中,以提醒我们在人机交流之中人类本身的诸多缺失。

楊子榮 1956 Storm Resurrection I 澜回之一

2016 数位印刷、油彩、亚麻布

287.3 x 200 cm (113 18 x 78 34 in.)

楊子榮 关良之一

2016油彩、亚麻布

102 x 84 cm (40 18 x 33 18 in.)

从作品来看,本次展览以《澜回》系列作品为展览核心。《澜回》系列与中国首个现代艺术团队决澜社有着极大地关系,这个只举办过四个展览和发行12期刊物后便解散的民国社团,虽将对西方现代主义绘画带入中国有着不朽的功勋,但却无法得到一贯强调中国绘画的上海美专的认可。为了凸显决澜社对中国现代主义的意义和发掘中国现代主义的源头,艺术家将决澜社的代表王济远、关良、丘堤等人的画作为蓝本进行抽象的生成,以传统油画技法在画布上忠实呈现。以多重的文化身份和陌生有熟悉的文化视角,回顾中国艺术家的文化觉悟中遗失的珍贵历史片段。

作为杨子荣全部作品的序曲,《纯真与感性》借由人们熟知的西方现代主义绘画,为我们带来的更多是关于技术与感性抒发之间的疆界之争。这个系列的名称与简约主义作曲家约翰·亚当斯的《纯真与感性乐章》和佛里德里希·席勒于1795年所写的《纯真与感性之诗》有着直接的关系。纯真象征的直白叙述,而感性则由自我反思、围绕作者的反映和与材料的关系所形成,这两者之间的博弈如同艺术家的创作本身。杨子荣从机械的生发到出自个人体验的选择之间,纯真与感性似乎交织在“人机协作”之中。艺术家创作中的机械色彩并未阻碍作品情怀的抒发,反之,计算机图像和与传统技法(如油画)的融合,使得其作品闪现美学的光芒。

楊子榮 邱堤之一

2016 油彩、亚麻布

82 x 68 cm (32 14 x 26 34 in.)

楊子榮 纯真与感性之十五

2016 油彩、亚麻布

221 x 160 cm (87 x 63 in.)

创作长达8年的《面纱》系列,受到纽约50-60年代色域绘画派的马克·罗斯科和莫里斯·路易斯的影响,色彩浓烈且有着滴画般的边缘流动。对杨子荣来说,照片绘画中颜料的应用犹如东西方绘画传统的碰撞,油画的材料特性赋予了这些“偶然”图像厚实的触感。即便是数位图像那难以捉摸且看似平面的色彩,艺术家也成功地将之重现在画布上,连重叠的色块也因油画颜料的叠加而显得更为真切。

楊子榮 纯真与感性之二十一

2016 油彩、亚麻布

220.5 x 160 cm (86 34 x 63 in.)

楊子榮 圣人之晤之一

2012 油彩、亚麻布

320 x 151 cm (126 x 59 12 in.)

一如杨子荣在从艺之初与哲学从未间断的牵扯,无论是1978年在哲学写作中生发的第一次个展,还是此次上海的个展《澜回》,杨子荣作品中强烈的哲学意涵、知识含量和概念艺术美学意图都显得极为明显。尽管杨子荣对于概念艺术涉猎颇深,在被概念的文字纪录和印刷形式桎梏的忌惮下,杨子荣以反其道的诋毁美学贯穿了所有的艺术之中,给人以印象至深的可能。

据悉,此次展览将持续到8月21日。

据悉,此次展览将持续到8月21日。

编辑:马玲玲

标签

0条评论

评论