幸存者|王川个展于璘宝轩画廊开幕

0条评论

2016-07-08 14:29:36 作者:99艺术网

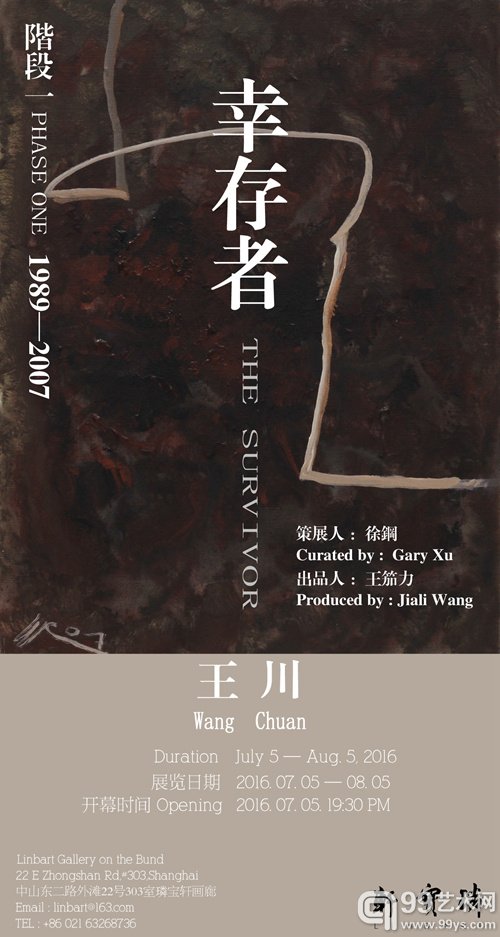

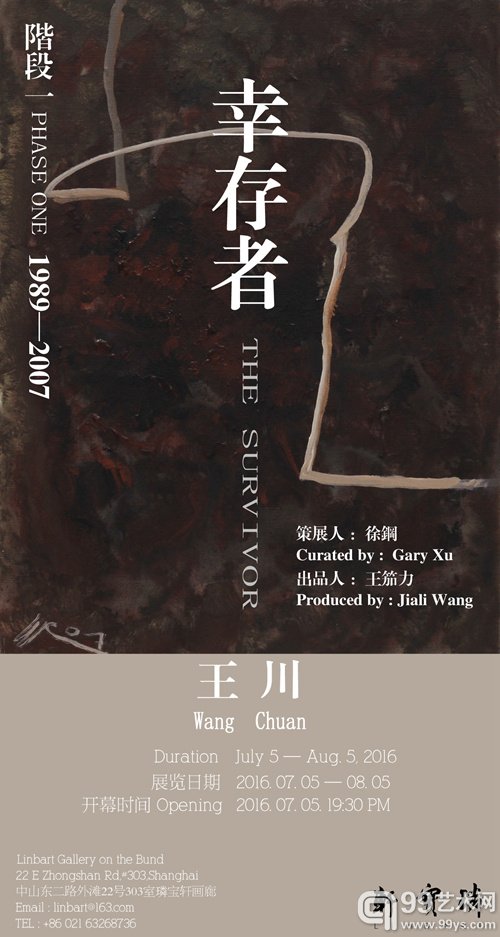

2016年7月5日晚上,王川个展《幸存者》在外滩 22 号璘宝轩画廊开幕,艺术家王川、策展人徐钢等人出席了此次开幕。本次展览是璘宝轩画廊主办的王川 1989 年至2016 年作品展中的一部分,属于其第一阶段“幸存者”(1989—2007),而接下来也会于璘宝轩画廊举行第二阶段“有意味的形式”(2008—2016)的展览。此次《幸存者》展览,从时间脉络出发和绘画形式为线索,将王川近 27 年的艺术创作中有尽的改变凸显。

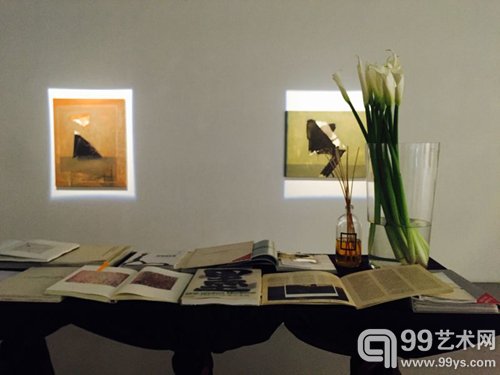

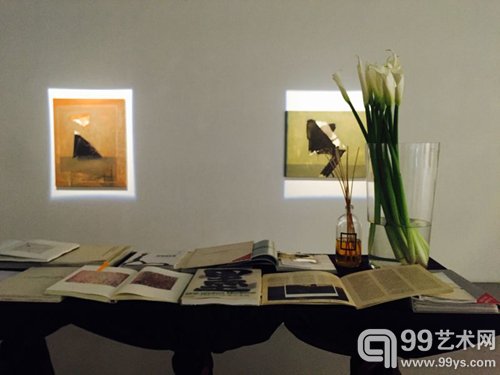

展览现场

谈到此次展览的主题“幸存者”,策展人徐钢告诉99艺术网,“幸存者”包括着三层含义:首先是创作于1981年让王川声名大噪的作品《幸存者》,这幅作品某种程度上代表着早期的王川;其次,王川在辗转成都、深圳、北京、纽约后,于1998年从胃癌的噩梦中回神,在生命之上可称之为幸存者;最后,王川如同中国当代艺术的一个缩影,从西方的形式语言逐步走到中国水墨笔意,如同一个地域文化之上的幸存者在此间行走。

展览现场 开幕仪式

从左到右:王川、徐钢、王笳力

展览现场

作为中国最早实践当代的艺术家,生于1953年的王川在绘画形式语言上虽多变,却也执着于抽象的道路。在1982年从四川美术学院中国画系毕业之后,先后居于深圳、纽约,并参与了在中国当代艺术史上标志性的于中国美术馆举办的89“中国现代艺术展”。在长期紧张且漂泊的生活中,1998年,王川被诊断为三期胃癌,然因为放下了一切精神负担而奇迹般痊愈。在如此精神的转变之下,艺术成了更具宗教与禅意的表达,王川的水墨笔意,开始出现了不如一般人理解的跳跃式改变,生命和视觉的张力在画作之中蔓延开来。

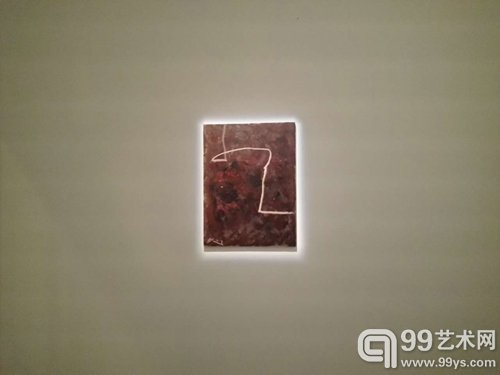

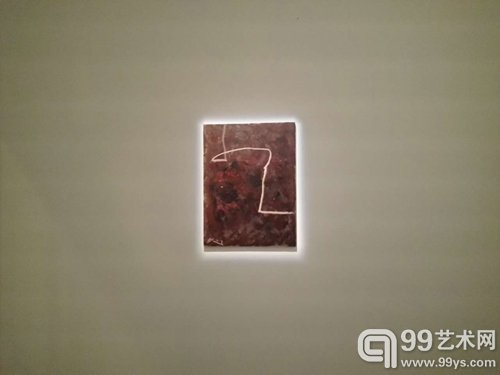

王川大学时期的《幸存者》,依旧有着写实性的外延。残破成三块的老照片,甲骨龟裂、碑拓、火烧,历史沧桑犹在却已显露出对于写实的犹疑。随着上世纪八十年代的美国抽象表现主义绘画在中国美术馆的展出,陷于写实主义的中国艺术界在波洛克的《第十号》、霍夫曼的《曙光》等画作中受到了极大的震撼,丰富的抽象性与主观强调在当时的青年之中完成了抽象主义的启蒙。在这样的大环境下,王川与他的同学周春芽等人一道被挤入了熙来攘往的抽象洪流之中。在他的早期抽象中,我们可以看到美国抽象主义的显著印记,然而在其后的实践中,历史与文化的异质同构,艺术开始从卸下文化与历史的包袱,视觉上西方经验、中国传统和当代经验一起并存于王川的道路可能。在展览中展示的王川80年代的作品来看,点、面、线在画面上关系的游移已经凸显,汤姆力、克兰、纽曼、斯蒂尔等人的影子萦绕不散。到此次展览中后期的作品,王川已经以宗教感的个人经验来试图驱动非具象的情绪表达。点线的节奏、布局、结构、解构都已经在画面中形成了某种“活动影像”,而这个与电影有着极大地关系。2015年,王川谈到电影对他的启发:“电影一格 36 秒,如果我们专注得慢下来,可以看到每一格图像,人生就像我们看电影,禅师讲这个事情,为什么这样,在《心湖上的倒影》这本书里,丹津-巴莫说:这一格格胶卷的底片就是我们心的片段,它们连成象链子一样,当链子断开,我们开始看见放映机后面的光,当我们觉悟自己是放映机射出的光时,我们还可以看电影,但不会再真正相信电影了。因为,我们知道它只是透过这些一格格透明底片,被放映在银幕上的一部电影而已。”这样一格格的静止图像快速串联在一起造成连续的错觉,与彩色的油画色块、水墨的粗线细线、画布、宣纸异曲同工,影像与抽象艺术可以是书法意象、虚幻的光影,也可以是房子、盒子,大象无形。正因如此,王川的作品才显出了独特的张力。

据悉,此次展览将持续到8月5日。

展览现场

谈到此次展览的主题“幸存者”,策展人徐钢告诉99艺术网,“幸存者”包括着三层含义:首先是创作于1981年让王川声名大噪的作品《幸存者》,这幅作品某种程度上代表着早期的王川;其次,王川在辗转成都、深圳、北京、纽约后,于1998年从胃癌的噩梦中回神,在生命之上可称之为幸存者;最后,王川如同中国当代艺术的一个缩影,从西方的形式语言逐步走到中国水墨笔意,如同一个地域文化之上的幸存者在此间行走。

展览现场 开幕仪式

从左到右:王川、徐钢、王笳力

展览现场

作为中国最早实践当代的艺术家,生于1953年的王川在绘画形式语言上虽多变,却也执着于抽象的道路。在1982年从四川美术学院中国画系毕业之后,先后居于深圳、纽约,并参与了在中国当代艺术史上标志性的于中国美术馆举办的89“中国现代艺术展”。在长期紧张且漂泊的生活中,1998年,王川被诊断为三期胃癌,然因为放下了一切精神负担而奇迹般痊愈。在如此精神的转变之下,艺术成了更具宗教与禅意的表达,王川的水墨笔意,开始出现了不如一般人理解的跳跃式改变,生命和视觉的张力在画作之中蔓延开来。

王川大学时期的《幸存者》,依旧有着写实性的外延。残破成三块的老照片,甲骨龟裂、碑拓、火烧,历史沧桑犹在却已显露出对于写实的犹疑。随着上世纪八十年代的美国抽象表现主义绘画在中国美术馆的展出,陷于写实主义的中国艺术界在波洛克的《第十号》、霍夫曼的《曙光》等画作中受到了极大的震撼,丰富的抽象性与主观强调在当时的青年之中完成了抽象主义的启蒙。在这样的大环境下,王川与他的同学周春芽等人一道被挤入了熙来攘往的抽象洪流之中。在他的早期抽象中,我们可以看到美国抽象主义的显著印记,然而在其后的实践中,历史与文化的异质同构,艺术开始从卸下文化与历史的包袱,视觉上西方经验、中国传统和当代经验一起并存于王川的道路可能。在展览中展示的王川80年代的作品来看,点、面、线在画面上关系的游移已经凸显,汤姆力、克兰、纽曼、斯蒂尔等人的影子萦绕不散。到此次展览中后期的作品,王川已经以宗教感的个人经验来试图驱动非具象的情绪表达。点线的节奏、布局、结构、解构都已经在画面中形成了某种“活动影像”,而这个与电影有着极大地关系。2015年,王川谈到电影对他的启发:“电影一格 36 秒,如果我们专注得慢下来,可以看到每一格图像,人生就像我们看电影,禅师讲这个事情,为什么这样,在《心湖上的倒影》这本书里,丹津-巴莫说:这一格格胶卷的底片就是我们心的片段,它们连成象链子一样,当链子断开,我们开始看见放映机后面的光,当我们觉悟自己是放映机射出的光时,我们还可以看电影,但不会再真正相信电影了。因为,我们知道它只是透过这些一格格透明底片,被放映在银幕上的一部电影而已。”这样一格格的静止图像快速串联在一起造成连续的错觉,与彩色的油画色块、水墨的粗线细线、画布、宣纸异曲同工,影像与抽象艺术可以是书法意象、虚幻的光影,也可以是房子、盒子,大象无形。正因如此,王川的作品才显出了独特的张力。

据悉,此次展览将持续到8月5日。

编辑:马玲玲

标签

0条评论

评论