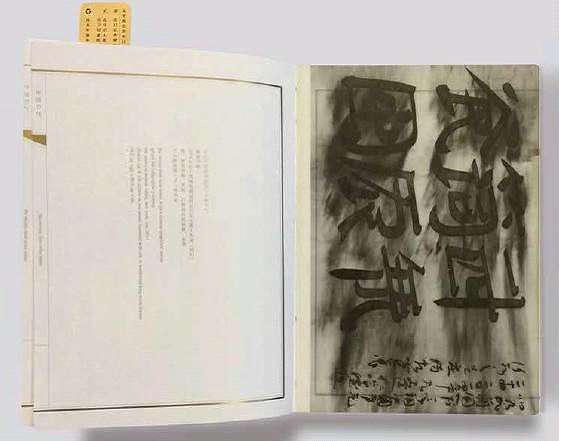

“无年限农历年贰拾肆节气”笔记本

《无年限中国农历年二十四节气日记本》由谷文达工作室创作,32开大小的笔记本制作工艺极其考究,采用了金砖的设计概念,从外壳到封皮,再到书籍和内页分别用了如烫金、压金、鎏金、印金等多道印刷工艺。此年历日记本以月历表来记录时间,内页中还印制了中国二十四节气的图样和介绍。笔记本基于谷文达于2014年间创作的《谷氏中国简词入书农历年二十四节气长卷水墨画》,收录了24幅以节气为主题的水墨画,以及节气在古今中外的含义和艺术家原创“谷氏简词”的概念阐述。笔记本还有一个特点,内页的节气沿着刀切虚线撕下即可成明信片,寄送给亲友或是可拼接还原成为“节气长卷水墨画”的印刷品。这一设计理念让我们联想到杜尚的《旅行箱子》(the Box in a Valise)。杜尚花费4年的时间,把过往作品做成微型复制品并安置于皮质旅行箱内,而手提箱变成了一个“便携式收藏杜尚作品的美术馆”。艺术家在余生中创造了300件以上不同版式的皮箱,并赠予他的朋友和藏家。而这一金砖笔记本也多少有着类似的形式和功能,在下文中我们将详细展开这本笔记本以及其后面的相关性脉络。

杜尚,《旅行箱子》,1936-1941

“无年限农历年贰拾肆节气”内页

这本笔记本的创作者谷文达是中国当代实验水墨的开创者及八五新潮的领军人物。他在80年代中期就创作出一批轰动国内外的作品,例如自创的、无法识别的伪篆,批判性的政治波普系列水墨画及收集基因发研制的发墨。这本笔记本为艺术家近期的作品,与当年那些颠覆性的作品相比,它给予使用者一种亲近感。那谷文达的“伪字”是如何转为“谷氏简词”?“谷氏简词”又在什么样的创作语境下转为一本可阅读的、具有实用功能的简词衍生品(笔记本)呢?

《谷氏中国简词:农历年二十四节气》,2014,宣纸,墨,丝绸边单片托裱,59.3厘米高x2412.5厘米长

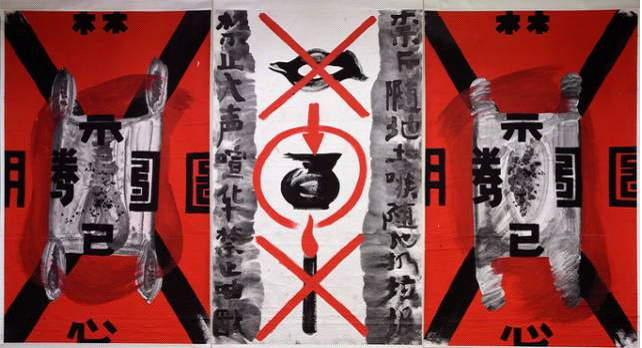

《图腾与禁忌的现代意义》,1984-1985,宣纸,墨,木板装裱,540x275厘米

“伪篆字”的创作可追溯到80年代初期。当时,西方的哲学思想和美学流入到中国,谷文达读到了维特根斯坦的语言哲学、神秘主义思想等文本,这也为“伪汉字”创作的精神源泉和哲学构架奠定基础。谷文达将创作的伪字、错字、印刷字体、漏字融入到水墨画和书法,开创了观念水墨。

这让我们联想到晚明时期文人士大夫使用异体字风气尤为盛行。而文人们好古炫博这一现象并不是空穴来风,随着明代普通民众的识字率上升,也扩大了书法和篆刻的消费群体。受到通俗文化的挑战,越来越多的菁英们在书法创作中使用异体字,亦是对平民读书写作的反馈,及重新界定自己文化地位的措施。

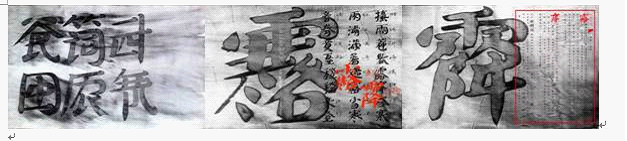

再次回溯到伪字的创作背景,80年代初的中国刚结束10年浩劫的文化大革命,美学观念依然趋于单一化,我们对自身乃至西方的文化认识依然有限。和艺术形式单一化一样,文字的统一和标准化本身就代表着一种权力的宰制。谷文达的早期“伪字水墨画”保留了文革时期大字报的书法形式,作为批判一切的视觉符号——红色和黑色的大叉置于伪文字、错文字和非常态文字上方。以《遗失的王朝A系列》为例,作品创作于1983至1986年间,是谷文达早年以伪篆字为主题的重要作品。作品中伪篆字为画面主体,中心的红色印章为早期制作的一枚《伪汉字印章》,红色的大叉从印章中心向外延伸。作品保留了传统书法的美感,从浓重的大字中以水向外冲出的墨迹,宛如水纹般布满整个画面。不可识别的伪字作为一种视觉符号,正如抽象画的笔触或是色块所具有的不确定性。谷文达使用书法篆体的艺术形式,一方面继承了传统,另一方面却消解了文字本身所能传达的信息。在整个时代背景上来看,也无疑标示出文革后的艺术家们所处的矛盾处境,一方面既要寻根,以反思上一时期的革命狂热主义,另一方面又试图追问隐蔽在传统根脉上的专制主义基友。

《伪篆书临摹本式-遗失的王朝A系列》1983-1986,宣纸,墨,纸本装裱,60.96x 91.44厘米

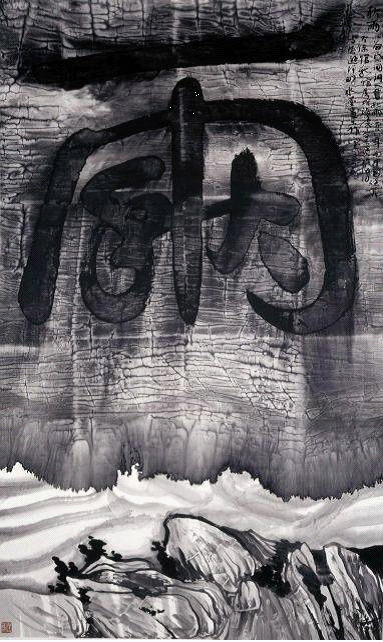

90年代,谷文达一直在思考如何创作一批能与不可识别的“伪篆”相对的作品,而“谷氏简词”在艺术家孜孜不倦的思索中应运而生。“简词”在兼顾先前文字脉络上具有可读性及可实用性,由中文简体字构成,将当下日常词语化为一字,简化字词的结构同时又保留了繁体字书写的美感。“谷氏简词”总结有两种文字形式:一是将两个简体字合并为一词,称为“合二为一法”;二是“偏旁代字法”,将一偏旁作为一字,并与它结合而成词。我们可以在纸本山水《秋雨》(2008)中看到简词与水墨山水画的结合。作品的构图与北宋山水画相似,书法占整个画面的中心,而山峦与江河变成了点景。字体“秋雨”笔墨浑厚,字体结构匀称。画面背景的泼墨肌理从画顶端涌向画中。我们在画中看到水冲的字迹从画心往外延展的偶发性与理性描绘的山水相并置。在传统书画中,题跋作为画中重要的艺术表现部分,亦是对画中所描绘的图像或是画以外进行补充,而“秋雨”中的题跋隐隐约约地融入了画面的肌理背景中,衬托解构字体“秋雨”,并与画面底下山水流动的线条相呼应。书法和山水画是中国文人艺术的经典元素,谷文达的“新山水画”,以书法简词为主体,山水为辅的方式再次提炼出水墨画崭新独创的视觉意象。

《谷氏简词—秋雨》, 2008,破墨书画, 274x183cm

作品《立秋》(2014)延续了谷氏简词创作脉络,画面中的大字浑厚有力,字体的艺术形式结合了楷书与宋体。而文字介于抽象与具象之间,从形式上看是抽象的,但是文字却传达了某种信息。我们初见简词时,似乎无法找到相对应的汉字,但再细细琢磨,发现简词中“立”被置于“秋”字偏旁的“火”之下,“合二为一法”的字体组合构建成了“立秋”。

水墨画《立秋》与其他的节气作品一同被转化并收录于《无年限中国农历年二十四节气日记本》,从绘画作品到缩小尺幅的印刷品,这一制作工艺将作品转为具有实用性的图像,改变了我们观看艺术的方式,也改变原来传递艺术的渠道。原本这些节气水墨画被置于展览空间,与参观者保持一定的距离。这些大尺幅的作品占满了整个空间,以至于使观者置身于水墨空间中。不可识别的伪字从尺寸、内容、书写方式到观念完全与我们的日常生活经验和知识结构划清界限。

如今,这些作品被转为图像,藏匿于笔记本的内页,似乎缩短了与观看者之间的距离,我们不再仅限于观看,艺术家则更希望使用者在日常的翻阅、书写和涂鸦中体会艺术作品的观念。作为日常笔记的记录者我们也加入到作品的不断进化中和完成中,成为与作品互动的对话者。文字图像所表达的二十四节气也和我们日常生活中的节气对应起来,并和我们的日常笔迹共同构成了正字和伪字的有趣对应。因而随着节气水墨画物理性质的改变,艺术品转化为日用品,艺术不再是高挂于美术馆殿堂的圣物,而是切身融入到每个使用者的日常之中。

笔记本作为谷文达艺术生涯的新维度,它由两部分组成:一是笔记本的设计概念和最终的制作成品;二是使用者在不受限制的情况下书写、涂绘或是传阅给他人,而这与文人墨客对待古代字画的方式颇为相似。我们往往能在一张古代绘画中看到艺术家本人的题跋、同时期人的题跋及后人的题跋,这一物理作品的传承饱含着相隔时空的对话,它构筑了一座连接艺术生产者和欣赏者之间的文化桥梁。这些具有艺术性、故事性和历史性的题词在人与人之间交往和传阅中完成。笔记本正是在他人的书写与传递中产生了围绕作品展开的多元诠释和解读,并获得了额外的创造力。面对过于博大的文化遗产时,我们往往觉得力不从心,无法找到理解这些文化的路径,有时是盲目地忠于传统或是舍而弃之。这本笔记本的使用也提出一种可能性:文化的教谕不一定是刻板的教育,能否转化形式渗入到我们的日常生活中?

绘画是一个持续思考的过程。随着20世纪末期数码复制时代的来临、互联网经济的兴起、知识产权法日益得到完善、非物质产品的版权受到保障,曾经的绘画图像不再被视为神圣、不可复制的,它们不断地被利用和重组。我们可以在《无年限中国农历年二十四节气日记本》中找到在新经济下艺术的新维度,即艺术创作、消费和再创作过程中强调体验性、可传播性、复制性以及欣赏者的参与性。

编辑:隋萌