轻依赖的叙事曲-邹思妗个展

0条评论

2016-11-13 23:53:09 来源:99艺术网专稿

2016年11月13日下午,艺术家邹思妗的个展“轻依赖的叙事曲”在协信当代美术馆开幕。展览共展出邹思妗近两年佳作,按照作品的问题意识可以归纳出三条线索去探索艺术家内心独白。

在当下青年艺术家的创作中,我们很难去从某一个具体的角度去切入作品的观念。这一代人,接受着互联网和智能手机所带来的讯息,同时又将这种经验融于作品中,如此迅捷而轻薄。就邹思妗的实践来谈,我们能看到她的某些视觉趣味和图像参考,却很难将其放进某一条历史线索中去比附。

艺术家邹思妗现场导览

“轻依赖”不同于依赖某种中心化的、主题性的叙事,而是保持着一种审视的距离,和旁观者的态度。这种“轻”与其说是一种工作方法,不如说是一种视觉的伦理,米兰·昆德拉从尼采的“永劫轮回”中窥探到的历史,转瞬即逝不可能重复,如果“永劫轮回”成为最沉重的负担,“那么我们的生活就能以其全部辉煌的轻松,来与之抗衡”。我们很难在轻与重之间选择靠向那一边,两者的始终模棱两难。

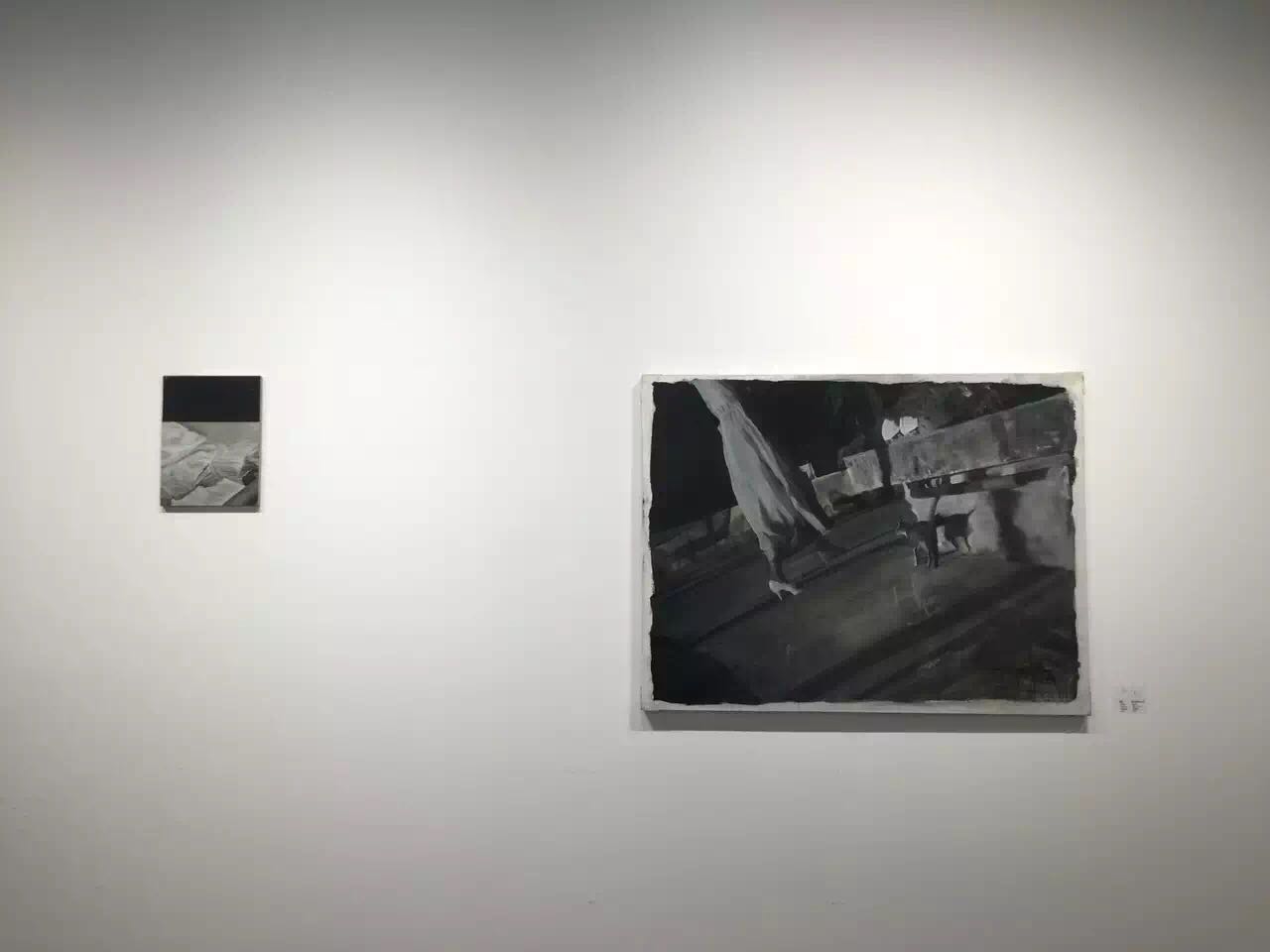

展览现场局部

开幕式现场

在展览的三条线索中,一条是关于日常生活和私密个人经验的描绘,在其中以窥视者的视角营造出凌乱的画面节奏,这些图像多来自手机的随手拍摄,形象之间呈现出一种私密性和封闭性的状态;另外是上一个阶段延续的名利场系列,这一系列以冷峻和锐利的画面语言,将一种生活方式如镁光灯般的曝光出来;还有就是对于偶然生成的电子图像的研究,这一系列以形象的模糊取代清晰,并以马赛克的方式解构原有图像中的情色意味。

展厅现场

展厅现场

在这三条线索中,邹思妗的作品,常常将偶得的图像作为基本的出发点,而并不依赖某种图式或极端状态中的形象,在晦暗的色调和实在的色彩中,没有美化也没有颂扬;她并笔下的世界有着一幅隐匿的面孔,并透露着令人灼痛的麻木,一种近似于内省的况味。

开幕式现场策展人王子云致辞

开幕式现场艺术家邹思妗致辞

另外,不得不提的是,此次展览是协信当代美术馆青年艺术家推广计划的第8次,一年多来,协信当代美术馆无偿为青年艺术家提供场地服务、沙龙讲座、展览推介等支持。协信当代美术馆有着训练有素、专业、热情的工作团队,并且一直试图保持与艺术现场的密切联系,他们的工作在重庆众多的民营美术馆之中值得期待。

展览现场嘉宾合影

展览现场

以下访谈是在邹思妗个展前的一次交流,主要针对此次展览及其平时创作和思考展开。

采访:王子云-W,被访:邹思妗-Z)

W:上一次个展到现在一晃两年过去了,在绘画上这两年里有那些承接下来的思考。

Z:上一个展览呈现了13年第一张创作到14年的所有的作品,这个阶段的工作我用大量的绘画实验去探索自己适合“语言”,因此上次的展览更像一个实验报告,呈现了各种不同的“样本”。15年的工作到现在,我其实是延续了上次展览中“名利场”系列语言方式去做更多内容上的深入。

《 橱窗木偶》40,50cm,布面油画,2016,邹思妗

《 没人天生就是服务员或者出租车司机》60,60cm,布面丙烯,2015,邹思妗

W:回过头来看看,上一次展览:确切与不确切的绘事,其实更像是一个不太自信,小心翼翼的出场宣言,而现在呢?

Z:每一次展览其实对自己来说都是一个巨大的考验,从某种程度来讲个展对于艺术家来讲就像是上战场打仗,在上战场时间很短,在下面操练的时间很漫长,这需要很大耐心做很多细致的工作和实验。但是,去想象一场战争永远和真正上战场是不同的,不确定因素是一个工作和生活的常态。面对自己具体的工作会永远觉得有不足的地方,长时间下来很难说什么样的展览能够算真正准备好,再加上做职业艺术家的工作非常容易懒散,这也逼迫自己给自己一个固定时间的展期任务。

《厨房》60,80cm,布面油画,2015

W:此次个展能够理出三条线索,一条是关于日常和私密经验的描绘,另外一条便是延续下来的名利场系列,还有就是关于偶然生成的电子图像的研究。你认为这三者有联系吗?

Z:这些统一这些看似不相关的“形式”事实都是相互阐释的。日常和私密经验的绘画很多时候是我手机拍摄的生活片段,这些片段的截图方式和电影和摄影带来的非完整的视觉是相关的,我用情绪化和局部模糊的笔触去描绘这些“私人日记”,其本质探讨公共的影像视觉对个人私密生活的影响。

名利场选择的图像是我用绘画转换了一些公共图像、经典摄影、以及电影截屏,而图像它们其实是很容易被消费的。而那些偶然生成的电子图像,则是对公众图像和私密空间的另外一种更直接的针对”语言本身”的转述。

名利场选择的图像是我用绘画转换了一些公共图像、经典摄影、以及电影截屏,而图像它们其实是很容易被消费的。而那些偶然生成的电子图像,则是对公众图像和私密空间的另外一种更直接的针对”语言本身”的转述。

《名利场系列》,17,23cm, 布面油画, 2016

W:谈一下,你怎么看待自己作品中的形象?

Z:我作品中的一般没有特定的“个人”形象,而是一个更世界性和普遍性的个人。在“名利场”系列中,我还时常选择那些似乎和中国现场无关的场景和其他国籍的人物。我观众可以把这些“个人”看成没有国界获得了更多独立性的自由的另一个自己,也可以把这些“个人”界定为一个精神虚空充满共性的“壳”,观者可以在其中任意的对号入座或移情转换。

《剧场-光》 150,180cm, 布面油画,2016

W:好,接着聊一下这个问题,《Bad Girl》这件作品,还有你其他作品中同样暗示的女孩,涉及那些个人判断(伦理、价值、态度)的指向?

Z:虽然我不想谈女性主义,但不可否认这也和我自己女性身份和女性视角有关。女性的形象一直都贯穿在我整个创作之中,就像编制故事的一个角色,刚开始频繁出场,后来偶尔出场。13年我第一批创作就如写小说一样,虚构了一个蛇身缠足的女性形象贯穿不同的古代传说,但是这时候的女性形象并没有一个具体的素材,更多的是我自我涂鸦式的想象,14年以后这样涂鸦式的女性形象逐渐消失变成了有具体塑造的青春女孩,这些女孩都被消费社会营造得时尚绚丽同时空虚而叛逆。

《无题》130,100cm,布面油画,2016,邹思妗

W:视觉上的清晰和模糊体现在你不同系列的作品中的,你是如何控制二者的尺度呢?

Z:视觉的清晰和模糊是我习惯使用的一种语言方式,有时候所谓的风格也就是在绘画中特意保留的一些习惯而已,但为什么我会对这样的方式而不是另一种方式也并非偶然,这可能和曾长学习书法有关,习惯经营画面节奏已转换成一种潜在意识,而这而又正好是我所喜欢的很绘画性的东西。

《A. V》 布面丙烯 40.56cm

W:最近有没有一些事情和遭遇刺激到你,让你感到震惊的呢?

Z:其实生活在所在如此荒诞环境中,很多事情都是让人震惊的,只是媒体总是为了“震惊”而“震惊”,让很多原本该严肃的事情娱乐化,无关紧要的事情又被肆意放大。生活像打了强心针,过分刺激把人陷入麻木之中。但我每天依然通过网络尽量让自己关注不同的领域事情,而非仅仅是艺术本身的事情,因为今天在艺术是个很复杂的概念,不是光靠画画和观看艺术本身就能够了解艺术界正在发生的事情。

前不久看到一篇描述去四川凉山做支教的生活文章确实把我震惊到了,我没有想到实质今日从小听到的那些“贫困山区的失学儿童”依然像中了魔咒一样贫穷,里面有些小孩子从生下来到7、8岁还没洗过一次澡,冬天因为怕畜生冻死,一家人长期和畜生挤在同一个屋檐生活。看到这些,会觉得艺术本身并不那么重要,但艺术家必须用借助自己的方式去表达,美学本身不能当饭吃,但一个中产阶级家中的“象牙”装饰却足够让杀死千万只非洲大象。

《Bad Girl》100cm,130cm 布面丙烯 ,2015

W:谈一谈你最近的生活状态吧。

Z:最近,除了每天固定几个小时的画画就是整理一些艺术学习的图库和资料,,现在又多了一份川美雕塑系色彩教学工作,这对我来讲挺有意思,因为以前接触更多是平面绘画,借此机会也对雕塑和装置类的作品有更深入的认识。

编辑:孙毅

0条评论

评论