“存在与超验” | 王广义:尘埃既可以是落定,也能再次超验

0条评论

2016-11-25 20:52:33 来源:99艺术网成都站 作者:隋萌

王广义的作品就像他本人一样自带一种“硬朗”的属性。11月25日下午在武汉合美术馆开幕的个展“存在与超验”再次给人们带来了“硬气”和“宏大”的主观感受。展览足足占据了合美术馆的全部9个展厅,涵盖了架上、装置、影像媒体等多种艺术形式。既有王广义自1986年至今所创作的部分经典作品再现,又有在国内从未正式对外展出的新作和大量手稿。

展览外景

王广义和朋友们

纷争中的——《普天之下 莫非王土》

初入展厅

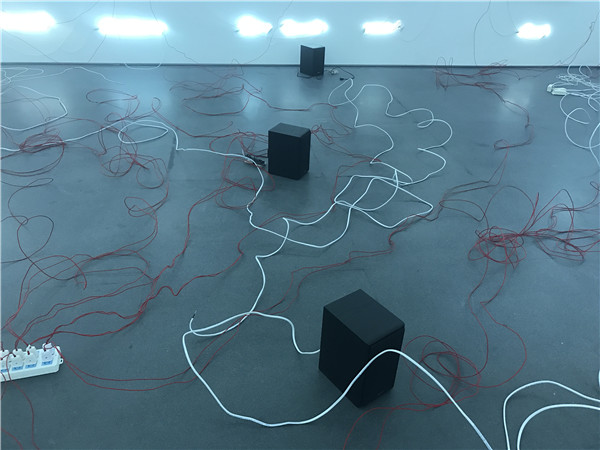

进入1号展厅,首先就被朦胧的影像声所吸引,这是来自王广义近期最新装置作品——《普天之下 莫非王土》。该作品是一件由图片、影像和霓虹灯共同组成的综合作品。王广义介绍,这件作品中的图片,是他收集的几十张不同国家、不同时代的地图,影像是他对历史上关于土地边界问题,包括老牌帝国主义比如英国、葡萄牙、西班牙进行殖民扩张行为资料片的重新剪辑。地图和影像之间,艺术家用霓虹灯把世界上240个国家和地区的名字有序地串联了起来。

新作 装置作品《普天之下 莫非王土》

《普天之下 莫非王土》

《普天之下 莫非王土》局部

有趣的排线

关于这件作品,青年批评家付晓东有着自己的见解:

“王广义的作品大部分在关注两点,一个是全球化,一个是普世化。在这个展览里,他涉及了普世化的一个问题。实际上,一旦一个观念被普世化了就说明这个观念趋于消亡了。区域性政治,或者说多元的文化的特质,就变成了一种反抗的力量,也是对某些历史耻辱的揭露。这些都是我们现在值得思考的问题。我觉得作为一个艺术史艺术家,我们不应该把王广义固定在一个时间框架里面,应该多多探讨老一辈艺术家和当下文化之间的关系”

创作道路上“迷雾“般的手稿

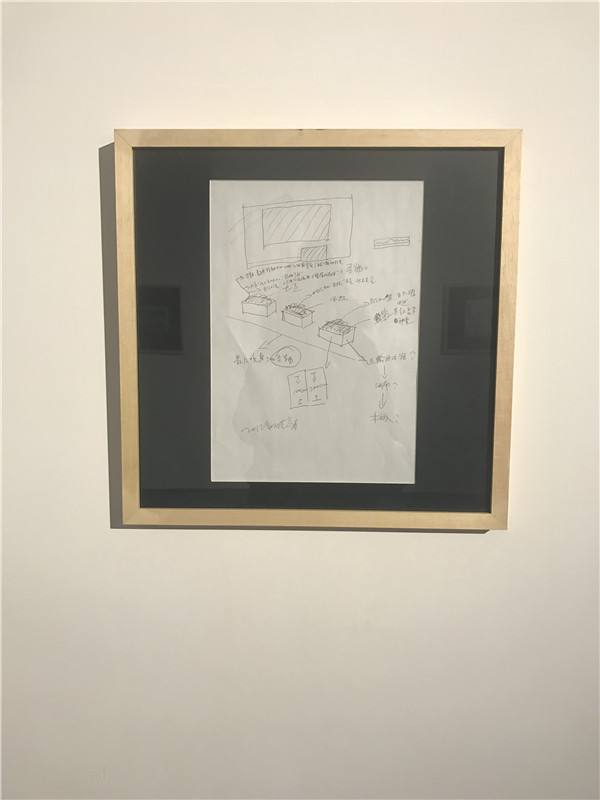

手稿大多分布在3号厅、4号厅和5号厅,展示了艺术家从20世纪80年代至今创作的一百多件草图方案。他们的存在,是艺术家漫长创作道路上思想的“迷雾”。

《普天之下 莫非王土》创作图

与《圣物》有关的草图

装置《自在之物》手稿

此次展览的策展人鲁虹在展览现场向99艺术网透露,“这些大部分手稿是第一次展出,起初是要为王广义老师办一场前所未有的手稿展,但是他来合美术馆看过现场之后感觉这里的展厅很有意思,就想在这里办一场全面的展览,把手稿作为展览的一部分展出。”

装置《自在之物》手稿

部分手稿作品

经典再现

除此之外,曾经的经典作品也在此次展览中再现。

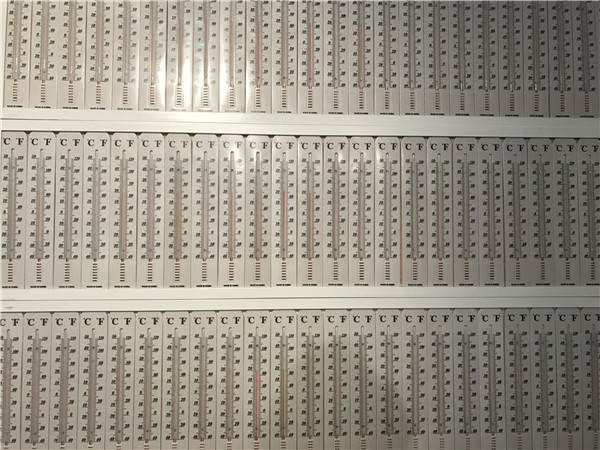

装置作品《温度》

《温度》局部

装置《VISA》

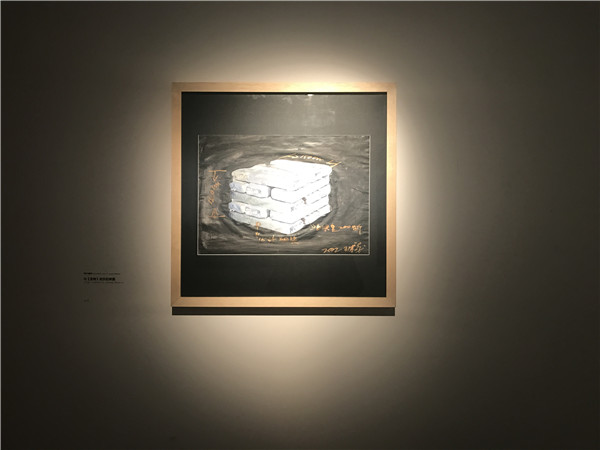

如装置作品《温度》(3号厅)、《VISA》(6号厅)、《圣物》(7号厅)、《冷战美学——拍打带病昆虫的人》(8号厅)、《冷战美学——躲在防空洞的人》(9号厅)等,《圣物》用600块油毡布在地上叠堆成长立方体的形状(10 x 1.2 x 0.8 米)。这些油毡布隐喻了古代用来书写的卷轴——在古代,会使用尖笔在这些腊片上刻字。对这些油毡布的堆放形成了连续的层叠,提示了通过书写的时间而得到的知识的积累。这些叠放的片成为了世界的图景——在它们的堆叠和混合中,艺术家将生命赋予了这些丰富的杂物。因此,也相应地触及了形而上的界限,在这个界限中,“圣”代表了一个观照和交流的世界,而不是一个充满冲突的世界。

装置作品《圣物》

《圣物》局部

《冷战美学——拍打带病昆虫的人》

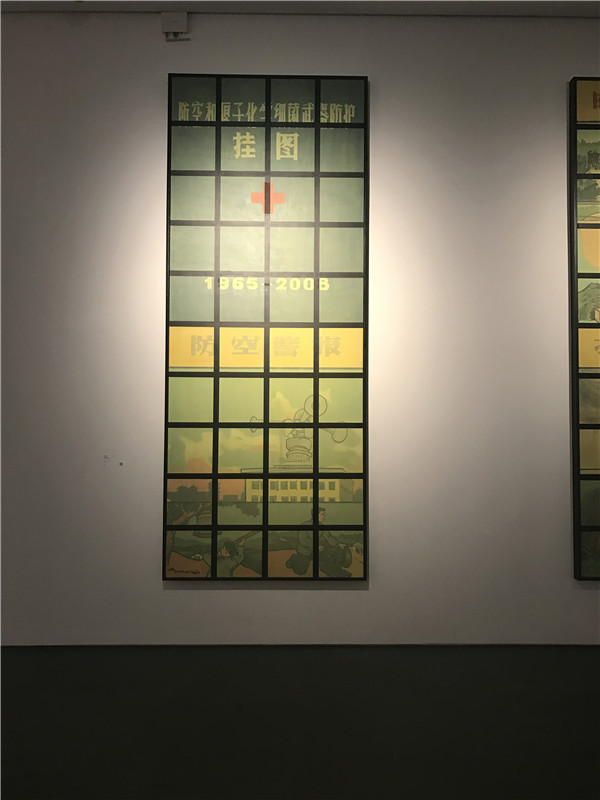

《冷战美学——躲在防空洞的人》

《日常》系列

《仪式》

布面油画《人民战争方法论》局部

《通俗历史学研究1号、2号、3号》布面油画

《冷战美学》

《伟大的幻觉》

《受伤的风景》及局部

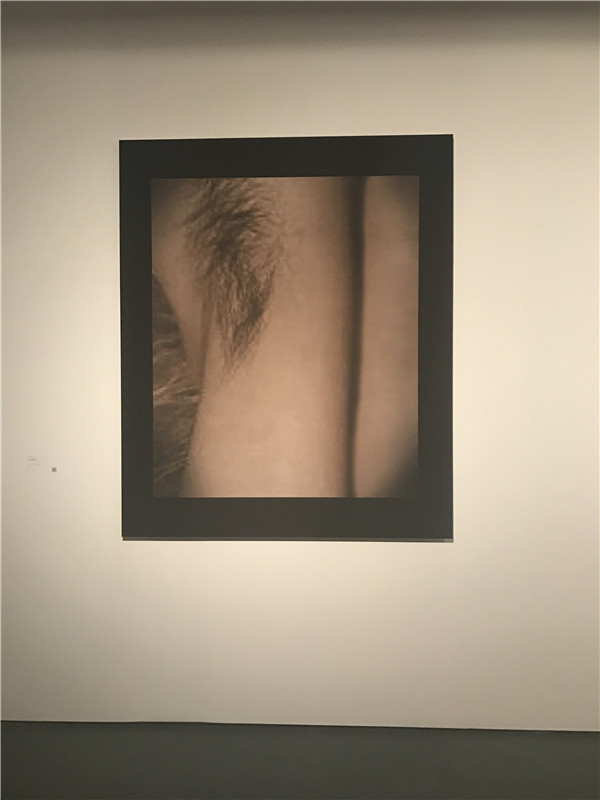

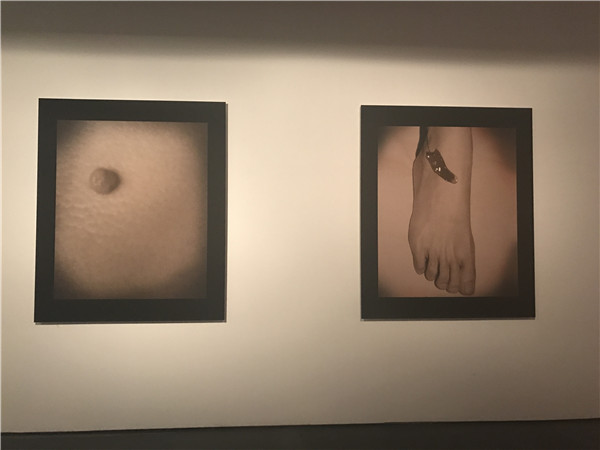

《物种的局部》

观看影片

对于展览,批评家郑胜天接受谈起了他的观感感受:

99:就这个展览来看,您怎么看待王广义将具有年代感的画报等以及战争时期素材放到当代艺术语境?

郑胜天:王广义这些年来的几个个展我都有参与,我感到王广义是一个对这个世界和社会有很多关怀和考虑的一个艺术家。历史或地理图像之所以会经常在他的作品中出现,我想应该是基于他那一代人的情怀——对人类问题和现状的关注。

99:王广义从最初单一的绘画创作来回应这些问题到如今以多种媒介进行创作,您如何看待这种变化?

郑胜天:我认为很多当代艺术家从绘画开始慢慢走向装置、影像,这是很自然的——因为可能性多了,你自然会向别的地方发展。王广义的特点是始终利用现成的图像,五六十年代西方波普艺术以后,很多批评家尤其是国外批评家把他叫作政治波普。波普艺术家利用现成的图像、现成品来制作作品,这种创作方式他一直没有太大改变,应该说他的风格还挺有连贯性的。

郑胜天:王广义这些年来的几个个展我都有参与,我感到王广义是一个对这个世界和社会有很多关怀和考虑的一个艺术家。历史或地理图像之所以会经常在他的作品中出现,我想应该是基于他那一代人的情怀——对人类问题和现状的关注。

99:王广义从最初单一的绘画创作来回应这些问题到如今以多种媒介进行创作,您如何看待这种变化?

郑胜天:我认为很多当代艺术家从绘画开始慢慢走向装置、影像,这是很自然的——因为可能性多了,你自然会向别的地方发展。王广义的特点是始终利用现成的图像,五六十年代西方波普艺术以后,很多批评家尤其是国外批评家把他叫作政治波普。波普艺术家利用现成的图像、现成品来制作作品,这种创作方式他一直没有太大改变,应该说他的风格还挺有连贯性的。

对话王广义:尘埃既可以是落定,也能超验

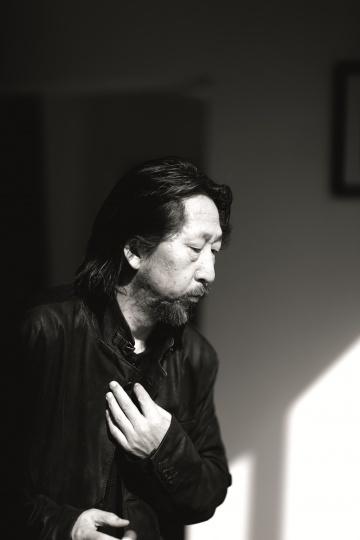

王广义接受99艺术网专访

99:在最新作品《普天之下莫非王土》中您运用了3种媒介,其中“霓虹灯”是您此前作品中从未出现过的,这类材质的出现基于什么缘由?

王广义:首先,霓虹灯在展厅中能给人一种很幻觉,很“炫”的感觉。这种很幻觉的感觉是我这个作品所需要的。霓虹灯最初是作为商业用途,但现在基本上是被废弃了。而就是因为它被废弃了我才选择了它。

99:地面上凌乱的排线、零星分布的音响,是刻意为之吗?

王广义:这些电线最初是出于使用上的连接功能。后来因为有两根线太长本来要剪掉,但后来我发现这些线盘旋在地面像一张网一样,再加上墙上的线所带给人的不确定的地图的感觉,我觉得这特别有意思,和我作品中大量的地图构成了一种关系。也可以说是意外发现的创意。

99:这次展览主题中强调了“超验”一词,而您的作品也一直呈现出超验感,您能具体为我们解释什么是“超验”吗?

王广义:我打个比方吧。 如果说尘埃落到地上它是一种存在,那它被风吹起之后,在漫天弥漫的时候,它就是超验的感觉——因为我们看不到确定的东西。我想表达的是这样一种关系。

99:鲁虹老师在给您的评论文章中曾写到:一个艺术家如果不能掌握其自身内部或自我完善的规则,就无法进入较高的学术层次。那么,在您自己看来,您创作历程的内部规则或者说自我完善规则是什么?

王广义:这很难具体描述。对艺术家而言,这个理性的线索在创作当中并不是那么确定。理性线索是有的,但完全按照这个线索来创作又不对——线索的模糊性才能诱发创作的激情。艺术是很复杂的。

99:您的作品经常出现哲学性的思考,而这次展览也呈现了您本人对现实存在和意识形态之间关系的长期关注,能具体谈一下吗?

王广义:我喜欢一些哲学问题,但是我本身没有刻意进行深入研究。我只是在创作和阐释作品时会使用一些哲学相关的词,因为艺术里有些东西很难用朴实无华的词来表达它的含义。我会使用一些哲学词汇其实是一种提示的作用。

99:这次展览相较于2012年今日美术馆为您举办的那次大型回顾展“自在之物”有何突破?

王广义:对我个人而言,每一个创作阶段所关注的问题会有不同的侧重点。“自在之物”关注的是人认知的边界,这次的“普天之下莫非王土”关注的是地缘政治概念,它影响着人类今天整体的生活。就像这些地图所呈现的那样,它在中国元以前(西方是古罗马以前)的大量的地图对边界都有很复杂的争议。

99:听说你也是半个武汉人,武汉对您来说有什么特别的意义吗?

关于展览,主办方的构想(鲁虹+黄立平)

展览现场

展览现场

99:这次展览我们看到一些曾经的经典作品,您是以怎样的新思路将这些作品和王广义老师的新作品串联起来?

鲁虹:是这样的,这次展览中旧的作品主要是指手稿。这些手稿实际大部分并没有展出过,我们在这个基础上进行了扩充,使他更全面。“存在与超验”这个命名既可以看作是对展览主旨的“自定义”,也可以看作是站在今天的时间坐标点上对王广义艺术思想历程的“再定义”,是“文化修正”主张的进一步延续。

99:基于王广义本身的艺术特性,批评界经常借助外在的学科,比如哲学、社会学等跨学科的知识对他的作品进行研究。这会不会造成过多关注学科观念的研究而忽视其作品本身的一种误解呢?

鲁虹:我觉得借鉴跨界学科是没有问题的,但不能本末倒置。你不能把王老师的作品作为一个引子去谈外在学科的东西,那样是不好的。但是王广义的作品你不借助跨界学科去解读,观众是很难读懂的,一定要处理好这两者之间的关系。反过来正因为跨学科的解读,我们才能更理解他想要表达的东西。

王广义和朋友们

在谈到作品与观者间的关系,合馆长黄立平谈到:大众如果没有比较系统的哲学思维的训练,可能对概念上的理解要艰涩一些,但是问题以及思维其实是相通的。当代艺术最有时代性的部分是观念、思想,所以当代艺术不是一个简单的审美对象而是思想对象。那么,如何去呈现观念?如何让作品成为观众思考的对象?这是当代艺术的一个本质。

王广义先生是中国当代艺术中的代表人物,也是影响力最大的艺术家之一,他的作品的思想性很强。但问题是你要能够激发观众的思维,使观众进入到艺术的语境之中。所以我们美术馆通过这个展览也在努力地探索如何让艺术思想更好地传播,特别是深入到大众。同时,如何引导没有受过系统的艺术史和艺术理论训练的普通观众能够进入到欣赏的语境当中,这是我们试图想解决的问题。 当然,读哲学著作你要读古典哲学也是非常艰涩的,所以好的艺术和好的哲学在某种意义上是有共同性的。关键是不要惧怕这种不熟悉的视觉经验,你能够真正地深入进去,去看这些作品形成的背景、看艺术家的生活背景、看他思考的角度,这就容易进入到艺术的思考领域。

很显然,王广义的艺术实践不仅没有止步于“大批判”,而且在艺术思想的格局、视觉材料运用的丰富性方面都达到了新的高度。他把他特别善于实用的具有政治含义的视觉资源深化并泛化了,他以艺术的方式提出问题,给了艺术一个新的机会。只要这个世界上有值得艺术关注的“问题”存在,就能够激发起王广义的思辨想象力。人的认识有始有终,而王广义的对艺术的探索是有始无终的。

编辑:范佩

0条评论

评论