“2016台北双年展”正在台北市立美术馆火热展出。作为二十载后的第十届双年展,主办方以超过八十位参展艺术家的作品集结现场,充分发挥了美术馆在跨学术体系中对于展览本身的领航和催生作用。双年展以“当下档案·未来系谱:双年展新语”为主题,展现了艺术向多学科平台的嬗变。展出作品包括视觉艺术、舞蹈、行为艺术、论坛、电影放映和文本朗读会,皆通过特殊方式呈现了人类学家大卫·格雷伯(David Graeber) 在他的著作《规则的乌托邦:论科技、愚昧与官僚制度的私乐》里的主张。本届台北双年展的复杂体系由策展人柯琳·狄瑟涵(Corinne Diserens)设计和执行。她以后现代主义的视角立足于目前全球艺术情境中盛行的对后殖民立场进行批判来展开广泛观察。用她的原话说,则是“本届双年展提供了一个鼓励艺术实验和公众辩论的场域,去重新梳理那些既存且被共享的逻辑;并致力提供一个公共场所,让艺术,以及自社会主导论述中寻找解放的行为和形式,并得以自主于这样的公共场域中呈现。”

2016台北双年展海报。图片来源:台北双年展官网

台北市立美术馆。图片来源:台北市立美术馆官网

2016台北双年展客座策展人柯琳·狄瑟涵。图片来源:台北双年展官网

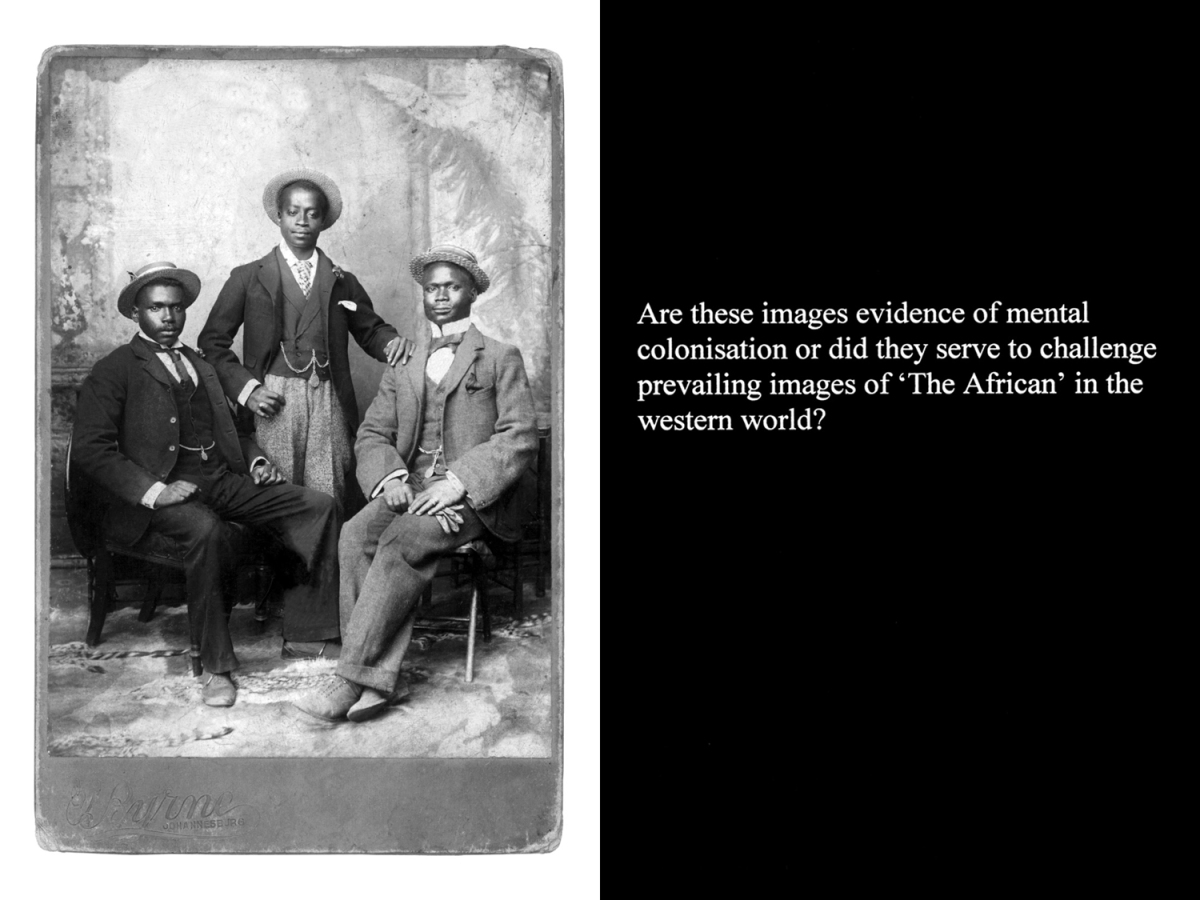

走进台北市立美术馆,公众将首先被南非艺术家桑图·莫弗肯(Santu Mokofeng,生于1956年)和美国艺术家文森特·梅森(Vincent Meessen,生于1971年)的作品吸引。桑图的两件作品分别为《黑色相簿/注视我:1890-1950》(The Black Photo Album / Look At Me: 1890-1900s)和《逐影》(Chasing Shadows)。这两件作品都用复杂而内省的景观试图寻找关于南非在欧洲殖民主义进程中的答案。在作品《黑色相簿/注视我:1890-1950》中,投影仪显示出八十组私人收藏的,表现南非城市黑人工人阶级家庭模仿西方欧洲人拍摄的肖像照,配合文字投影,反映出在受到殖民统治和压制的时代里,黑人族群对于获得社会认知的极度渴望。这些图像是桑图在威特沃特斯兰德大学做研究时收集的,曾首次于1997年约翰内斯堡双年展上展出。有些照片是虚构的,由艺术家根据场景、道具、服饰和姿态而进行的再创作。而文森特·梅森的影像作品《一、二、三(One, two, three)》则将观众带入充满饱和色彩和音乐的温暖氛围,使其不禁去重新思考非洲刚果政治背景下的“情境主义国际”运动。台北双年展的起始单元由于这两位艺术家的参与,而超越了地理界限并进入更尖锐和深层次的互动。

《黑色相簿/注视我:1890-1950》照片之一,桑图·莫弗肯,摄影,1997年。图片来源:《无题》,托马斯·奥伯恩,约翰内斯堡,1890年,蛋白印相。

《黑色相簿/注视我:1890-1950》照片之一,桑图·莫弗肯,摄影,1997年。图片来源:林德利·朔尔茨工作室,欧玛 ·玛丽亚·莱斯帕·凡·德尔·莫维和她的女儿敏姬,南非奥兰治河殖民地,1900年,蛋白印相。

《黑色相簿/注视我:1890-1950》展览现场,桑图·莫弗肯,摄影。图片来源:Raúl Gasque(金劳)

《逐影》作品现场,桑图·莫弗肯,摄影,2011年。图片来源:Raúl Gasque(金劳)

《佛教徒闭关修行,邻近彼得马里茨堡》,桑图·莫弗肯,摄影,2003年。图片来源:台北双年展官网

《一、二、三》,文森特·梅森,三频影像装置,35分钟,2015年。图片来源:Raúl Gasque(金劳)

比利时艺术家弗兰西斯·阿里斯(Francis Alÿs,生于1959年) 的风景画作品几乎在台北双年展第二单元随处可见。作品中那些似是而非的空域正是阿里斯对自身艺术的定位:“描画风景和城市景观会相对简单,因为它并不需要想象力。我们共享相同的当下。”根据这个观念,这位生活和工作在墨西哥的比利时艺术家通过在画布上展开的对话而道出了展览自身的核心,即相比于绘画表面的形式,更重要的在于内在的学术性。

《上海》,弗兰西斯·阿里斯,油彩、木板,1997年。图片来源:台北双年展官网

《亚兹德,伊朗》,弗兰西斯·阿里斯,油彩、泥土、木板,2006年。图片来源:台北双年展官网

对于地域景观的去语境化主题情有独钟的韩国艺术家朴赞景(Park Chan-Kyong,生于1965年)在其影像作品《公民森林(Citizen‘s forest)》中向观众们提问:“如何想象出一幅重未画出过的作品?”《公民森林》 衍生自韩国画家吴润(Oh Yoon)1984年的未完成作品《冤鬼图》和韩国诗人金洙暎(Kim Soo-Young)的诗作《巨根》。《冤鬼图》是一幅描绘韩国现代化过程中经历过的诸多重大历史事件,如东学农民运动、韩战、光州抗争等运动之牺牲者(冤鬼)容貌的全景图。而金洙暎则在1974年以动人的文字写下诗作《巨根》,主要是颠覆与批判固守成规的“传统”的东方主义视角。《公民森林》延续这两件作品精神,关注同时代的历史创伤和对“亚洲哥德式(Asian Gothic)”风格的当代想象。再则,作品也借用传统山水画手卷,与游乐园“鬼屋”的呈现方式,让观众沿着长廊行走于黑暗中,伴随着影像与声响,见其林中缓缓出现的鬼神与幽灵。朴赞景将绘画美学再现于他的音画作品中,以超现实的方式探讨韩国当下及过去面临的社会问题、心理学问题和政治问题。

《公民森林》,朴赞景,影像截图,2016年。图片来源:台北双年展官网

社会政治和自然冲突在南非艺术家乔·芮克特里夫(Jo Ractliffe,生于1961年)的作品中留下了显著痕迹。摄影作品《奎托·夸纳瓦莱近郊的无名冢(Unmarked mass grave on the outskirts of Cuito Cuanavale)》在潜意识层面上将观者目光转向了五年安哥拉内战后的首都罗安达,呈现出当地景观及其背后的国家形象,特别是针对种族隔离政策留下的种种暴力伤痕。艺术家透过镜头去探讨历史的创痛如何烙印在今日这块土地上。因此她的图像经常呈现那些一度受到摧残,但所有证据皆已消失的“劫后余生”之地,让我们将注意力转向那些不在场与不可见的,但却遥指确切事物之外的可能意涵,并向我们发问:“土地被占领到底意味着什么?”

《奎托夸纳瓦莱近郊的无名冢》,乔·芮特克里夫,摄影,手工银盐相纸,2009年。图片来源:乔·芮特克里夫,由开普敦/约翰内斯堡Stevenson画廊提供

在乔·芮特克里夫作品展墙的另一面,台湾艺术家李旭彬(Hsu-Pin LEE,生于1969年)使用了相同的艺术语言。他的摄影系列作品《灾难风景(Disastrous Landscapes)》呈现出完全不同的残酷景观。这套作品是李旭彬在2009年台湾“八八风灾”之后一年,其进入高雄那玛夏重灾区所记录下的日常场景。极端气候所产生的灾难,在媒体影像技术中成为易于消化和消费的自然奇观。

作品《灾难风景》,李旭彬,摄影,艺术微喷,2010年。图片来源:Raúl Gasque(金劳)

澳大利亚艺术家彼得·弗利德尔(Peter Friedl,生于1960年)的作品《失败国家(Fallen States)》中,二十面不同国家的国旗并列展示所形成独特的共生体迫使观众思考,当一个国家的意识形态和政治教条为其面临的经济衰败和不明朗时,都将共同面临前所未有的挑战。这件作品直接指向每年由《外交政策》杂志和平基金会联合发布的臭名昭著的“失败国家指数”。这20个国家,甚至包括那些还未存在的,都成了进一步失败的象征。顺着此思路,弗利德尔又完成了不同国家国旗组成的装置。装置中强国与弱小的、甚至还没有被承认的国家的国旗并列共同展示,如在西班牙和法国的国旗当中,挤着着巴斯克自治区的旗子,极具讽刺效果。

《堕落的状态》,彼得·弗利德尔,装置,2014年。图片来源:Raúl Gasque(金劳)

年轻的台湾艺术家陈以轩(I- Hsuen CHEN,生于1982年)同样用摄影引发出台北的另一个视角,以平凡的对象和常态城市景观去对话。艺术家将潜意识中转喻的社会风景通过荒谬而讽刺的视角赋予给无生命的物体特有的意义。他的作品运用直白的艺术语言,将世俗中的物质状态托向后现代诗歌的高度。此次新作《静物研究II:岛民》(2015–2016)则进一步聚焦在台北城市高架桥下的游民家居物件。就像是座亚热带自然风光岛屿,流离居所的“岛民”们在面对公权力的间歇清扫下,带着各自的“物象”进行暂时性的家居占领。每一件图像中的物品都激发观者去建立出“独特”的美学思考。

《静物研究II:岛民(Still Life Analysis II: The Island)》,陈以轩,摄影,艺术微喷,2015–2016年。图片来源:Raúl Gasque(金劳)

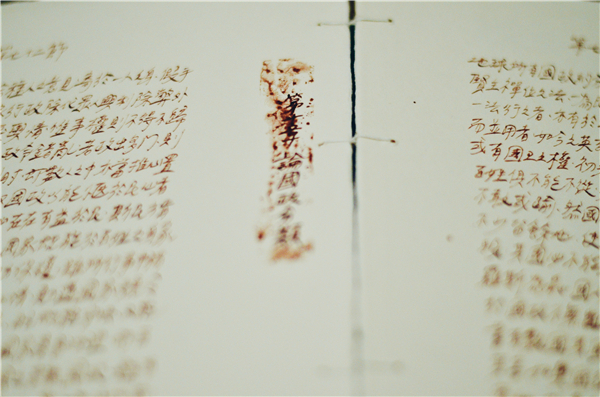

双年展的核心理念将同样在年轻的台湾艺术家郭俞平(KUO Yu-Ping,生于1986年)的作品《自治权(Autonomy)》中体现。郭俞平的作品展现自己的生命经验与历史的关系,她以录像、装置和绘画去描绘现代性如何被视为进步的概念,却在成为主宰时形成种种遗绪与残余,是对创伤的再度书写。她的作品穿透家族与国家历史,去探寻集体意识的真实感与社会、政治、经济等之间的关系。《自治权》的灵感源自于一本英国教科书的译本《佐治刍言(Chambers’s Educational Course: Political Economy for Use in Schools, and for Private Instruction)》。这本《佐治刍言》在19世纪末传入东北亚地区,成为西方知识共同文本,传达出以国家为单位进行思考的功利主义和自由主义的政治经济学。《佐治刍言》在1885年被翻译的当下,已与中国的伦理思想和当时的政治环境进行了折衷和妥协,犹如一本以传统儒家观念为基底,而实际上,整本书则充当了政治和殖民时代的工具,这和桑图·莫弗肯的《黑色相簿》也产生某种呼应。作品《自治权》中,艺术家用自己的血液重新抄写全书,并深度探讨现代性衍生的伦理与技术在当代多重的转化与配置,来给观者一个全新被解读的内容。郭俞平用近乎浪漫的方式,抨击了东西方文化之间所谓的当代性。血液将她制作的每一组文本内容进行封存,这中间也包括关于乌托邦和反乌托邦的对话,以及西方曾于历史中企图在东方建立一套西式的管理制度。《自治权》用前所未有的方式向我们讲诉了自我和他人以及社会的故事。

《自治权》,郭俞平,综合材料装置,2016年。图片来源:Raúl Gasque(金劳)

《假设的承诺-洞穴》,林珉旭(Minouk LIM,韩国,生于1968年),单频影像,2010年。图片来源:Raúl Gasque(金劳)

《晨祷者》,叶伟立(台湾,生于1971年)&叶世强(中国,1926-2012),装置。图片来源:Raúl Gasque(金劳)

《十六张绢印版画》,艾德·萊茵哈特(Ad REINHARDT,1913-1967),绢印版画,1966年。图片来源:Raúl Gasque(金劳)

2016台北双年展不仅仅是一场展览和展示,它也是探索未来最杰出艺术的基本途径。它记录隐喻和转喻的过程,并根据客座策展人柯琳·狄瑟涵的策展理念,在后现代主义形态中,建立起中西方对话的罕见机制。狄瑟涵寻觅着历史上的巧合和人类学中的共鸣点,挑选出一批大多出生于上个世纪中叶的艺术家作品聚集于此,引发关于形而上理念中,关于国家和时间的思考,从主体的艺术实践出发,去参与更有意义的热烈讨论。狄瑟涵模拟了在全球化道路上,回应在我们身边的当代虚无主义:但在她的论断中,这一切又似乎并没有解决之道。因为法规、人性、政治和我们周遭的社会情况,都是如此的不确定和难以预测。

2016台北双年展海报。图片来源于网络

编辑:隋萌