作者中野京子毕业于著名的早稻田大学,是日本当下小有名气的德国文学研究家及西方文化史学者。写过不少关于美术、歌剧以及西洋史的作品。本文节选的正是她的成名作《恐怖之画》。

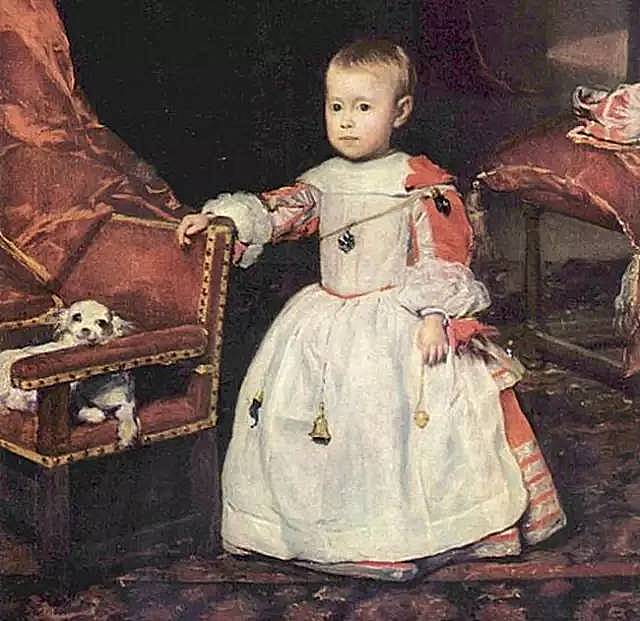

《腓力·普罗斯佩罗王子》,迭戈·委拉兹开斯

1659年,油彩,128cm X 100cm,维也纳美术史美术馆藏

上图画中衣着华美的孩子虽然身穿金线织就的玫瑰色少女装,其实是个不折不扣的男生。由于男孩比女孩的生存率要低,为了求福避邪,直到上世纪初,东西方都采用过给男孩穿女装的方法。无论是路易十五还是昭和天皇,小时候都穿过裙子。不光是王侯贵族,如果看过十八世纪威廉·霍加斯的《格拉海姆家的孩子们》(见下图。图中左下角穿橙色洋装的萝莉其实是这家的小儿子)及十六、七世纪的荷兰绘画,就会明白这是一个无关阶级的普遍风俗。

再回到《腓力·普罗斯佩罗王子》,画中这个孩子是皇族。而且是西班牙哈布斯堡家族——虽已日头西斜,却仍是世界数一数二的强大帝国——君主腓力四世的儿子,将来的第一王位继承人腓力·普罗斯佩罗,2岁。然而画中的王子看来缺乏生命力,宛如从巢中跌落的雏鸟一般。也许因为身穿女装,乍看一下无法分辨出王子的性别。从表情上看,年龄也略显暧昧。说得极端一些,画中人仿佛不像真实存在于世上的人。脸颊倒还是像他这个年纪的孩子一样肉嘟嘟的,颇为可爱,却缺乏婴幼儿特有的红润血色。 王子的目光注视远方。身旁趴在椅子上的小白狗用天真的眼神望向这边,而王子的目光中却看不到一星半点孩子该有的好奇心。他稀薄的金发、大到有些比例不协调的耳朵、蜡像一般惨白的手,都让看到这幅的人心中闪过一丝这样的念头:这个孩子恐怕命不久矣。

——所谓名画,或许真能向观者传达彼时的伤痛。一些美术史学家将这幅作品誉为委拉兹开斯一生中数一数二的名作,恐怕正是因为那种悲剧性的伤痛弥漫着整个画面吧。画中存在着纯粹之美,这份美并非由于人物本身相貌端正,而来自于其过分沉静的表情。并非性格沉稳,也不是天生顿悟,这是令人不禁屏住呼吸的沉静。腓力·普罗斯佩罗王子就这样沉静地伫立着,可别忘了,一般的2岁孩子绝不是这个样子的。 背景中的猩红色帷帐被特意拉开,王子伫立在黑暗中,几乎立刻要被吞噬。与厚重的家具、地毯相对,王子身上轻薄的围裙和蕾丝营造出一种非现实感,他弱小的身体变得抽象而透明。

由于不断重复、叠加的近亲通婚,使得腓力四世的孩子接二连三的夭折,在此时此刻,腓力·普罗斯佩罗是家族中唯一的男孩。但王子自幼病弱,自出生起就不断发病,几次徘徊在鬼门关,整个宫廷也随着王子的健康状况时喜时忧。失去继承人是可能导致整个欧洲的势力版图重新分割的重大问题,为了保住皇室血脉,国内外的名医,甚至连祈祷师和占卜师都被招进宫中。

图中王子腰间的红绳上挂着的驱魔金铃和据说能防止传染病的香囊,便是各路大仙的杰作。委拉兹开斯在作画时恐怕就隐隐感觉到这位王子是个短命鬼。曾经以擅于捕捉婴幼儿那充满生机、活力的表情见长的他,却在这幅王子肖像中,用接近死亡的亲和感代替了生命的光辉。就像岸田刘生与女儿同化了一般,委拉兹开斯可能也在不经意间将王子的身影投射到了自己身上。画家在冥冥之中有了这样的预感:这恐怕是自己最后的画作了…… 事实上委拉兹开斯在次年因过劳去世,享年61岁。而王子在画家过世一年之后也离开人世,仅仅4岁。据说无论是多幼小的孩子,只要死亡的威胁靠近身边,都能所有感知。王子的表现不正应了这句话吗·至少画中是这么表现的。被画的人和作画的人都背负着不断逼近的黑暗,那份从容面对彼岸的沉静,其实即来自于王子,也属于委拉兹开斯。

在腓力·普罗斯佩罗死去的第二年,好似王子投胎转世了一般,他的弟弟奇迹般地降生了。这便是之后的卡洛斯二世,而辉煌的西班牙哈布斯堡家族也正是在他这一代走到了终点。不知道各位有没有看过一本叫做《疯子、傻子、色情狂》的书,书名非常完美的概括了中世纪欧洲皇室的神奇事迹,而从画中,更是可以寻觅到各种猎奇的、恶魔般的史实,西班牙哈布斯堡家族的疯狂近亲通婚便是盛开在中世纪欧洲皇室丑闻中的一朵奇葩。

要说起“童颜”和“枯萎”的完美结合,不得不提起岸田刘生的《丽子像》(上图,1921年),观赏此画时,想必各位心头也会涌起一丝莫名的恐惧感吧。 刘生异常宠爱自己的女儿丽子,于是一笔一划竭尽全力地要把可爱的女儿留下画布上。结果,自己执拗作画地表情和丽子的脸孔混同在一起,画中的幼女展露出几近诡异的表情。 而迭戈·委拉兹开斯绘制的本作——虽然画中人在诡异气场方面尚输丽子一成——但仍然营造出某种孩子不该具有的、难以言喻的独特气质。

接下来要谈的,则是另一个视角的恐怖。各位是否还记得,脆弱、缺乏存在感的王子穿着着女童的服装。从身在现代的我们来看,女童装必定是儿童服装的一种,但在当时,所谓的儿童装仅仅是成人服装的缩小版而已(最多加上一条围裙避免弄脏)。孩子应该穿着符合其年龄的、安全舒适的服装——这一观念在十八世纪末,卢梭划时代的教育论中才第一次被提出来,而且尽管当时卢梭派改革者奋力争取,直到二十世纪初,真正实用的儿童服装才被广泛使用。 也就说是,在“发现孩子为孩子”之前,对儿童的认识近似于动物,孩子一直被视为“没长好的成年人”,被迫跟从着成人的流行。有时让幼儿穿高跟鞋,有时又把孩子的腰束得像马蜂一般。

在16~17世纪的西班牙,孩子们穿着着几乎媲美铠甲的紧身衣。当时认为无胸便是美,所以执拗地紧束住孩子的胸部,直到乳腺萎缩。 对于成年女性来说,无论怎么作践自己追求时尚,这都是自己的选择,旁人无可非议。但这种愚蠢的流行居然伤害到了幼小的孩子,实在是个大问题。画中的腓力·普罗斯佩罗王子虽然没被套上金属裙箍,却也明显穿着着坚硬的紧身衣。这种压迫胸部的刑具不光限制了孩子的行动自由,更影响了呼吸顺畅,可能导致内脏发育畸形。

既然王子是王国唯一的继承人,为了他的健康兴师动众请来无数医生,甚至让王子佩戴驱魔的铃铛和除病的香囊,为何却单单无人注意到服装问题呢·王子数次发病晕倒,很有可能就是这铁桶一般、不适宜幼儿穿着的服装造成的。作为现代人必然会追究这个问题,但考虑到当时的思维模式:“孩子只是没长好的成年人”,也无法责怪周围人无法发现关键所在了。

实际上,在成长为幼儿之前的辰光更为难熬,婴儿们被塞在比紧身衣还要令人郁闷的拘束器中。其实这一情况在很多绘画中有所表现,可能各位以前也见过,在这里举一个比较典型的例子:拉图尔的《圣母子像》(1648年左右)。圣母玛利亚怀中的婴儿耶稣被包的像个粽子一样。 这是一种被称为“swaddling”的婴儿包裹法,使用长布条紧紧包裹婴儿,使婴儿的四肢彻底笔直,无法动弹,并兼具尿布功能。

从古埃及时代到十九世纪,世界各地、各个阶层都出现过这样的包裹法,据说秘鲁和东南亚的一部分地区直到现在还在延续古老习俗,而日本的“OKURUMI”(日本过去对襁褓的称呼)也是swaddling的远亲。 由于新生儿颈部脆弱,这种牢固的襁褓能够固定脖颈,方便父母抱孩子。另外对于出生三个月以内、夜晚容易啼哭的婴儿来说,这种被紧紧包裹的环境类似母亲的子宫,令人安心。 所以这种襁褓长期以来被认为是非常有效、实用的。 但是,接下来呢· 无法自由活动,对婴儿来说必然是非常不舒服的。

然而,把孩子包得像木乃伊一样,即能够提高孩子的忍耐力,又可以迅速矫正婴儿弯曲的身体,不容易被大人身上的疾病传染,更能防止孩子变成恶魔(!·),由于以上各种强有力的理由,很多孩子在度过婴儿期后仍然无法脱离襁褓噩梦,继续着自己的粽子人生。说到底,这只是为了成年人的方便而创造出来的畸形道具。如果孩子哭了可以直接放在地上摇动襁褓,在大人有事时还能直接把婴儿往墙角一靠(!),简直便利无敌。当时没有完善的卫生观念,婴儿排泄在襁褓中大人也放任不管,很难得才换洗一次襁褓布。且不论婴儿本身体弱多病,光是汗水、污垢和排泄物就能轻易让他们罹患感染症。

卢梭强烈反对这种育儿法实在是太明智了。在那个原本出生率就很低的时代,好不容易来到世上的孩子必须先承受长期的襁褓酷刑,继而就要被塞进坚如铠甲的紧身衣中,无论哪个阶级的孩子,都必须承受各种试炼才能活下来,如果不是先天身强体壮,可能刚出世就要回天堂了。现代的婴幼儿已经不用与襁褓和服装搏斗了,然而他们就真正得到舒适安全的环境了吗· 曾有一段时间,美国的某位医学博士(明明自己没有动手抚养过孩子)提出,婴儿哭闹时父母去抱是对孩子的纵容,所以决不能抱,而不少日本母亲都听从了博士的建议。

母亲们陷入了一种非常恐怖的集体错觉,认为所有孩子都应该像闹钟一样,在同一个时间醒来,在同一个时间肚子饿,才是正确的。在时尚方面也一样,虽然紧身衣已被淘汰,但现代的孩子们被当做换衣服的洋娃娃,在娇嫩的皮肤上使用成人的化妆品,烫发、染发……

编辑:隋萌