由美国艺术批评家Arlene Raven提出的“公共利益中的艺术(Art in Public Interest)”这个术语,诞生于20世纪80年代末,其出现是为了区分一类议题,这类议题通常被认为处于美术(fine art)的视界之外——这类公共艺术承诺直接参与社会和政治议题,例如环保主义、种族主义、城市暴力、医疗保健和人权等等。

《从一个地方到另一个地方:特定场域的艺术和区位的身份》(One place after another: site-specific art and locational identity)于2002年出版,MIT出版社,Miwon Kwon著。

根据Raven的说法,公共利益中的艺术并非是一个驭马者的雕像,也不是一个大型的抽象雕塑。它是一种精神上的激进主义者和社会主义者,而它的表现模式则既囊括了大量传统媒介——诸如绘画和雕塑——但也有非传统的媒介,诸如街头艺术、街头剧、影像、版面艺术、广告牌、抗议行动和游行、口述史、舞蹈、环境、海报和壁画。

《真棒》(Really Good),大卫·史瑞格里(David Shrigley),2016,大型雕塑作品,7米高,伦敦特拉法加广场的第四基座。

公共利益中的艺术特别符合一类艺术,后者是Suzanne Lacy于20世纪90年代在新型公共艺术(New Genre Public Art)之名下提出来的,公共利益中的艺术把艺术设想为是一种提高普通人生活质量的社会和政治力量,而不是仅仅专门去迎合一群小众且隔绝的文化统治精英群体。公共利益中的艺术对某些意识形态的价值发起了挑战,这些价值安排了商业艺术市场的运作,建构了学院派的艺术史话语、构造出了博物馆的展览和收藏、艺术媒体和其他艺术机构。

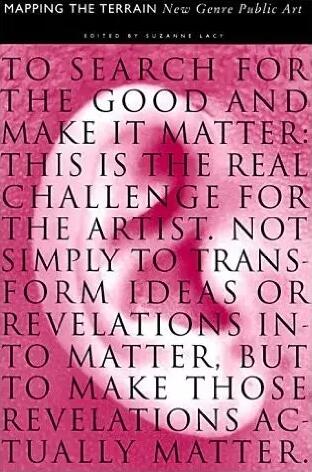

《绘制地形:新流派的公共艺术》(Mapping the Terrain: New Genre Public Art)于1994年出版,Suzanne Lacy 编著。

一般而言,公共利益中的艺术重过程甚于作品,或者说,将过程界定为是包含了美学、伦理和政治诸维度的,它们一起重新界定了艺术作品是由什么所构成。临时事件或瞬时姿态比静态对象或固定对象——例如纪念碑——更受欢迎,这改变了现代主义艺术品的自主性这一概念,也改变了艺术品被当作奢侈消费品和牟利投资而流行于世。

此外,公共利益中的艺术拒斥作为个人式的艺术天才这一概念,这个概念被当做少数特殊(男性)群体的特权,公共利益中的艺术认可集体式的、对话性的工作方法,这通常涉及到与社区群体和非艺术方面的专家的协作,他们来历不同,有城市青年、囚徒、艾滋病患者,也有老人、家暴受害者和移民等等。

布鲁斯·纽曼(Bruce Nauman),明斯特雕塑展,2007年,方形的抑郁(Square Depression)。

这类艺术实践的批评者认为,它们根本就不是艺术,而只不过是社会工作,还有一些批评者基于其双重失误上对之进行非难,认为它既没有充分的社会效应,亦缺乏艺术价值。

不过,公共利益中的艺术支持者却论证是,上述判断恰恰透露出那类牢固的价值分级,它们不断地坚持艺术与生活的分离。通过人们的行动介入,这些介入之人正常说来是艺术世界被动的听众,或者是被忽视的艺术世界的构成要素,通过让他们参与进那类艺术计划的创作,而这些艺术计划是直接(而非隐喻式的或抽象式的)涉及到影响他们日常生活的特殊议题或问题,那么他们就不仅仅是变成了艺术创作者,而且还被授权为社会变革的行动者。艺术由此被当做是一种扩大文化之可能性的方法,例如参与到那些现存社会秩序中的边缘者,还有被政治当局所剥夺了公民权的人中间去。如此看来,公共利益中的艺术被认为是致力于一个更加平等的艺术文化图景,也作为一个更为民主的社会中更宽泛的政治图景的一部分。

本原文摘自《明斯特雕塑展2007》出版物(The Munster Sculpture Project 2007)中“专业词汇”。

编辑:江兵