“沈远:无墙”——以小见大式的明喻与暗喻

2017-03-08 22:26:08 来源:99艺术网 作者:大大

“沈远:无墙”展览于3月4日下午4点在中国民生银行美术机构北京民生现代美术馆开幕。此次展览是北京民生现代美术馆2017年新年首展,也是沈远于北京继UCCA之后又一次大型个展。展览将这位生活和工作在巴黎的卓有成就的女性艺术家的早年与新近的部分重要创作予以充分呈现。

汪民安口中的左翼艺术家

艺术家沈远

沈远,与黄永砯互为伉俪,85美术运动中“厦门达达”、89年“中国现代艺术展”参与者之一,上世纪90年代初移居法国后定居海外。

对于一位学国画出身的艺术家,她直言早已不能满足于传统绘画给她带来的精神成就,所以在她大学毕业之后以及在法国定居阶段,她挣脱传统的束缚呈递增式改变。从在大学中的体验不同的艺术创作形式,到后来探索不同的艺术表达方式,再到最后彻底放弃平面绘画做起了大型装置,这背后的内在驱动力便是汪民安口中这种类似于“左翼”的精神在指引她。

汪民安说道“之前我觉得她是个女性主义的艺术家,艺术创作更多的是一种个人化的阐述;而在我进行深入了解后,我发现她有一种对政治、社会和文化强烈的介入性,并且运用了人类学、社会学的方法,呈现出自身对于社会底层的关注。”

然而与其他表现当下的社会现实主义者们不同的是,沈远的作品议题虽是残酷且苦难的,但她的作品背后传达的却隐隐让人能够看到对未来的希望。正如汪民安所说,“她的作品也有一种诗意和特殊的美感。”

探讨当下的“墙”与“无墙”

研讨会现场(左起:学者汪民安、艺术家沈远、民生现代美术馆副馆长郭晓彦、艺术家黄永砯)

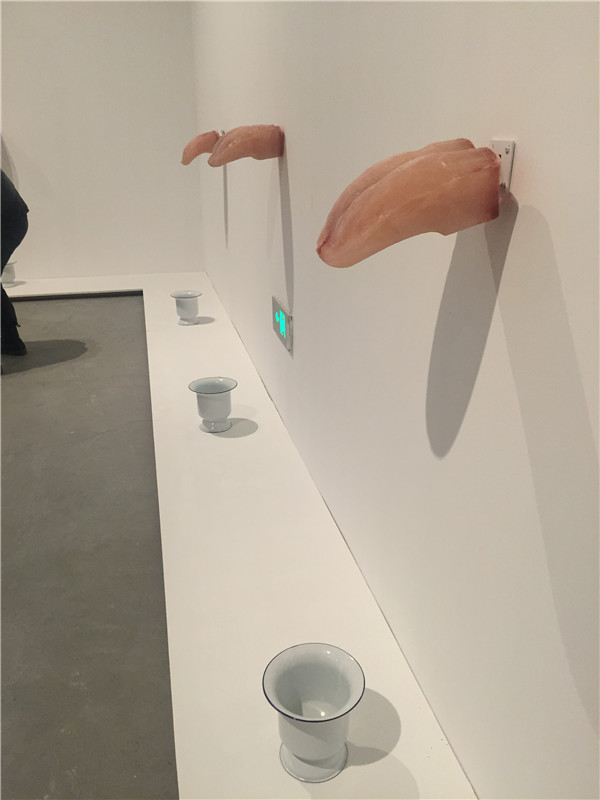

沈远说自己对于艺术理解发展和成熟阶段是在巴黎完成的,而对于一个用了8、9年才可以熟练运用的第二语言的沈远来说,异乡人语言、文化乃至政治的壁垒和自身精神的苦闷可想而知,她多想突破那道无形的墙!那件于94年创作的《白费口舌》便是沈远这一时期的精神佐证,它表达的是当你无法流利的使用一种语言与别人发生交流,你就无法进入他们的圈子,听到周遭的声音也会像是一种噪音。而“舌头”虽给人的感觉是很柔软的,但其实它能伤害人,所以她用了一把尖刀,当外部的冰水滴落完之后就会显现出它的威慑力。

沈远面对的这堵墙亦是当下世界所发生的很多矛盾及问题的缩影,映射了包括移民问题、民族矛盾、政治矛盾、妇女童工、贫富差距等等。按照卢梭的观点,私有制的诞生就是“墙”产生的开始,悲观的说,人类文明的历史自此往后便是不断筑墙的历史,这种情况在当下愈演愈烈,比如,每个人都想获得个人更大的住宅空间。我们一方面希望全球化,全球化的过程是要打破各种壁垒,打破所谓的各种“墙”,去封闭化、去民族化;另一方面,作为每个个体,又不断地在建筑自己的“墙”。当下的世界政治环境便是跟“墙”有关的政治,展览主题无“墙”之“墙”无疑准确地归纳出当今政治的大趋势。

也许因为沈远拥有这女性艺术家的身份,她虽在描述这种宏大问题,但作品的构成总是充满了生活化的气息,痰盂、假发、硬纸板、灯箱、铁丝网、水泥乒乓球桌、儿童凳子、树枝、蝉壳等等,有些带有历史记忆的事物的混杂,往往让观者处于时空穿梭的熟悉与陌生之中,人们从各自的视角和经验中看出这其中的明喻与暗喻。

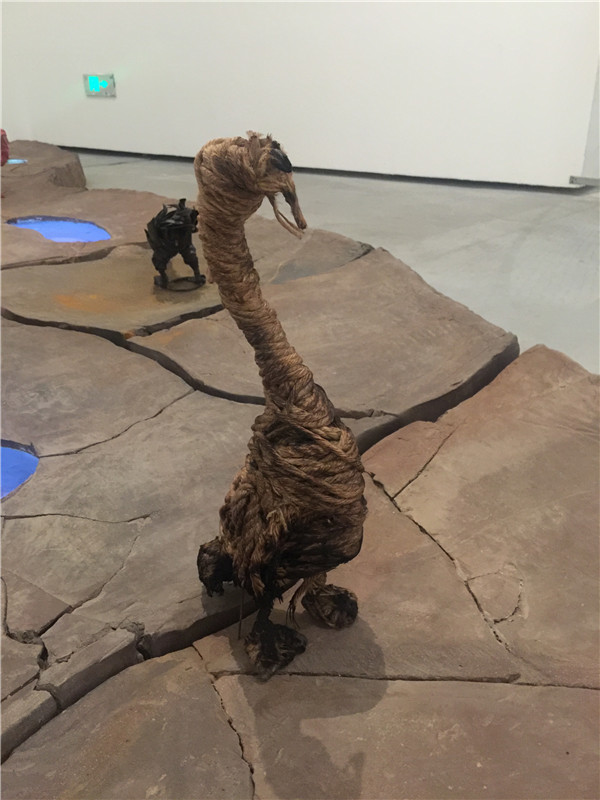

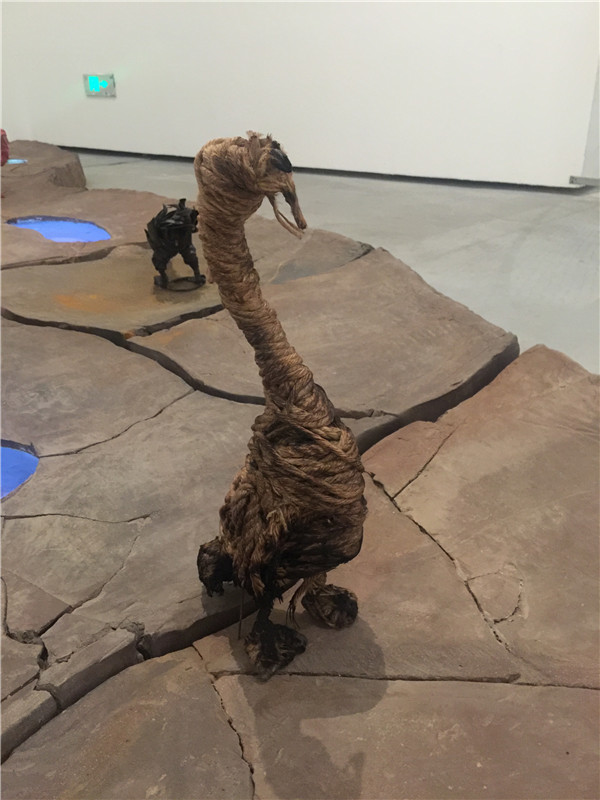

而沈远的艺术创作所涉及的内容也让黄永砯与汪民安谈起了德勒兹生成理论,德勒兹在生成理论中谈到,生成女人,生成儿童,生成动物。而男人不可能生成男人。“生成”(Becoming)指的是从一种东西向另外一种东西的变化,强调的是变化的过程,永远处于变化的过程当中,意味着不可能有一个终点。生成理论指的是向女人变,向儿童变,向动物变。无论是女人、孩子还是动物,他们的共同特点是“弱者”,是向“弱者”变。德勒兹所说的不是向强者变,因此不能生成男人,男人代表强者,而是向弱势方变。为什么要往弱势方去变呢?就是要破除中心性,强者或者说男人总是代表了中心性,代表着权力。向弱势变,向边缘变,恰恰是对中心和权力的一种摧毁。一直向女人、儿童和动物变的过程才是真正的本体,过程本身才是最终要追寻的东西。

寻找“无墙”之作

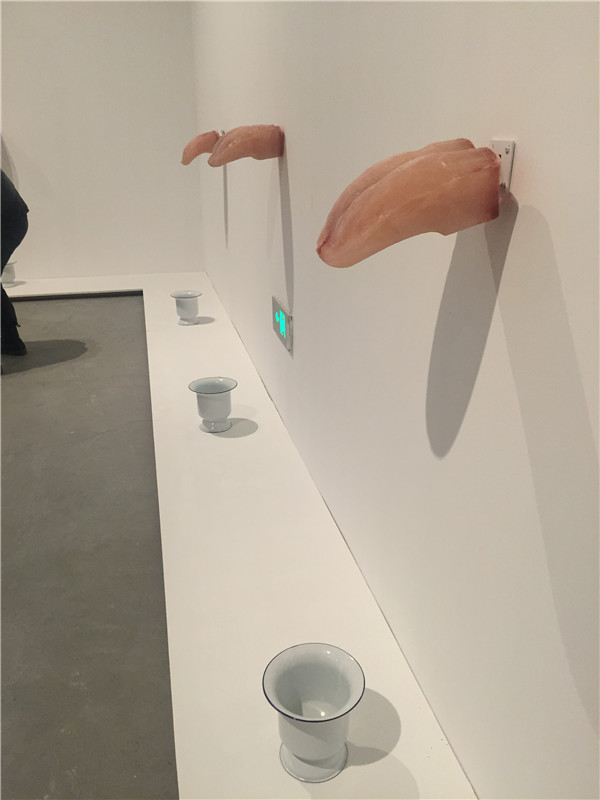

白费口舌,冰、刀,尺寸可变,1994

此装置的构成是九个冰舌头、九把刀、九个痰盂。沈远以冰材料的自身语言为出发点,借用冰的自然溶解以象征垂涎。舌头在“垂涎”的过程中自行消解,留下的却只是他的支撑物一把刀,这是“卑贱”到“威胁”的一个形象转换。“语言”和“舌”在许多语言中是同一个词,舌软无骨却可是“唇枪舌剑”。 此作品反映了她最初移民经验中对语言和话语的感知。

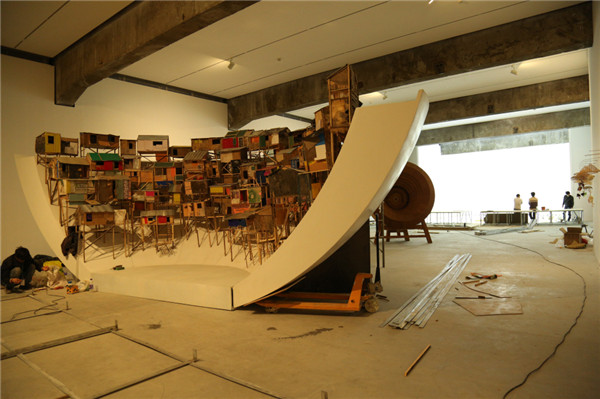

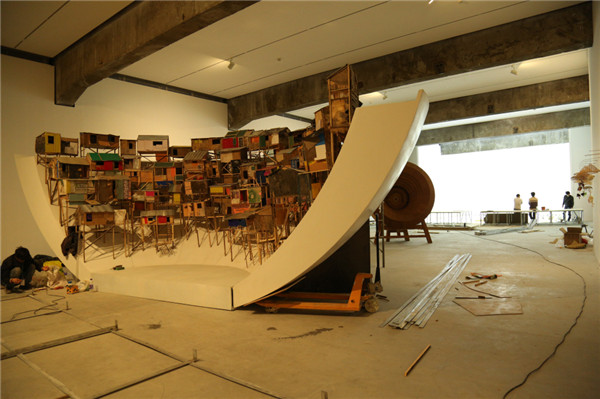

1/2大碗,木、铁丝网、铁,800x800x300cm,2017

这件装置由三部分组成:大碗型的建筑,碗内散落着大城市中典型的密集的贫民简易建筑,建筑群落沿山依次而建。“大碗”,它既是人盛放食物的器皿,又隐喻世界常有的圆形建筑所代表的力量协商装置,在此被铁丝网切开成一半,让我们看到其中显示的力量与存在的反差。

井,木、水,550x230x250cm,2010

这件作品是以福建土楼的建筑为形,这种建筑只有一个进出口,楼层环绕着圆形建筑而上,如树之年轮。这是一种部落的生活方式,大可以是一个村落,小可以是一个姓氏家族,在这楼院中心定有口井。在作品的前部是土楼的模型,后部是由院中的井口延伸而出的一个树干,水顺树心而下滴落到另一端的一个黑色的小桶中,正是人们常用到井中取水的小桶……

帽影,多种材质,尺寸可变,2015

以斗笠为主形,在其下艺术家放了些不同的物品,这是笼罩在帽影之下的人与物、物与词。

仙游,陶瓷、录像,500x200x60cm,2008

一次途经老家仙游,这个因其山清水秀而得名“仙游”之地,它的一个名为“沈后”的小村庄却成了垃圾集散地,艺术家将所见之景以录像和照片相结合的方式呈现。

黑钻石,木、假发、石,1000x600x250cm,2017

在印度有种宗教仪式,妇女每年将一年来蓄长的头发剃光,年复一年始而往复,仅是宗教的奉献。而对另一些人来说却是商机,妇女们成为了他们制假发的女工。沈远的装置作品既像一个小作坊的场地又像一个艺术家的工作室,这两种空间时常相似,所以艺术家将它们既混合又对比的放在一起,就像在这些妇女身上的双重义务。

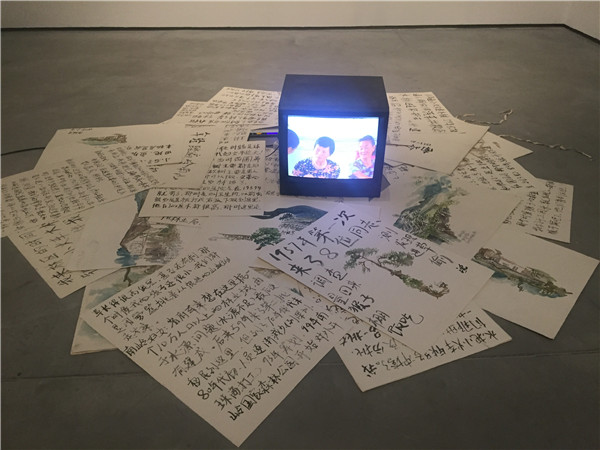

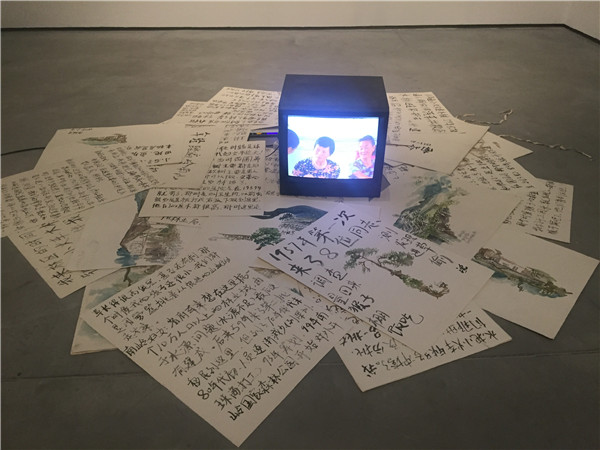

南岭史,录像、水彩,尺寸可变,2005

2005年是中法文化交流年,请了几位法国艺术家轮流从巴黎到广东的南岭驻地两个月,并在当地实现作品。艺术家与当地的妇女做了一个互动的作品,将她们召集在一起,在一周时间里让她们回忆这小村庄的变迁,并用录像、文字和水彩记录了这一个过程。

这里原来只是个原始森林,六十年代初中央派11个人来此伐木,文革期间又送了一批右派到此劳改。村庄渐渐扩大,树砍光了就叫停,而后为了生计开始切断溪流以蓄水发电、卖电。断水破坏了自然环境,又改为发展旅游业,将村民们的平房变为旅馆,村民搬入高楼。村庄的小历史典型的代表了中国这五十年的变迁史。

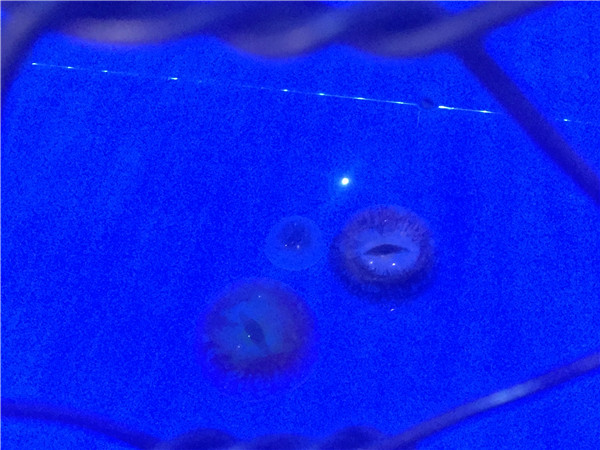

我被视,我不被显,灯箱、铁丝网、树脂眼睛,900x800x250cm,2016

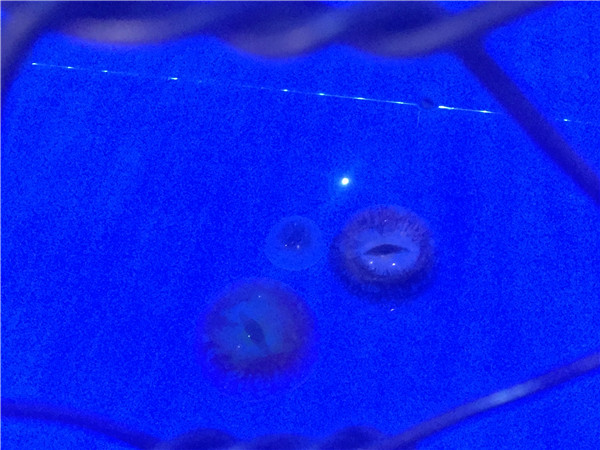

这个装置作品的一边是个9x8x0.6米的蓝色大灯箱,在其上放置着一些树脂做的眼睛,似物非物仅象征着生命,在其周围还有几个泄了气的救生艇;另一边是被铁丝网拦着的通道,观众必须通过这一通道观看作品。作品反映了近年来发生在欧洲的移民潮,观众在观看的过程中是东道主却要体验一种逃亡。

课堂作业,鞭炮制作台、儿童凳子、鞭炮、电灯,600x800x400cm,2011

在湖南和江西边界的一些村庄,家家户户是制鞭炮的作坊,儿童也成为了劳动力。沈远走访了那里,并收集了儿童的制鞭炮台,在装置作品中直接釆用了这些现成品,这也是她一直关注的童工问题。

蓝色公路,木、肥皂、非洲儿童自制玩具,900x300x125cm,2003

2002年由于文化交流活动,沈远在刚果金沙萨驻留一个月。在六十年代的中国,沈远那一代人的童年和此刻在金沙萨的非洲儿童一样,只能玩自制的玩具。在这一个月的时间里,艺术家和他们一起做了这些玩具,艺术家用当地的芭蕉叶做了条船,并将玩具放在船上。当她问他们“最想要的是什么”时,孩子们回答:“离开这个国家”。当艺术家回到欧洲后的一个展览中,她做了“蓝色公路”,并将非洲儿童们与艺术家一起做的交通玩具放在上面。

无墙,水泥乒乓球桌、儿童凳子、树枝、蝉壳,700x500x200cm,2017

三个室外的水泥乒乓桌,在其上有些乡村儿童的小凳子,凳子之上又有树枝,树枝之上是蝉壳。

据悉,展览将持续至2017年4月4日。

汪民安口中的左翼艺术家

艺术家沈远

沈远,与黄永砯互为伉俪,85美术运动中“厦门达达”、89年“中国现代艺术展”参与者之一,上世纪90年代初移居法国后定居海外。

对于一位学国画出身的艺术家,她直言早已不能满足于传统绘画给她带来的精神成就,所以在她大学毕业之后以及在法国定居阶段,她挣脱传统的束缚呈递增式改变。从在大学中的体验不同的艺术创作形式,到后来探索不同的艺术表达方式,再到最后彻底放弃平面绘画做起了大型装置,这背后的内在驱动力便是汪民安口中这种类似于“左翼”的精神在指引她。

汪民安说道“之前我觉得她是个女性主义的艺术家,艺术创作更多的是一种个人化的阐述;而在我进行深入了解后,我发现她有一种对政治、社会和文化强烈的介入性,并且运用了人类学、社会学的方法,呈现出自身对于社会底层的关注。”

然而与其他表现当下的社会现实主义者们不同的是,沈远的作品议题虽是残酷且苦难的,但她的作品背后传达的却隐隐让人能够看到对未来的希望。正如汪民安所说,“她的作品也有一种诗意和特殊的美感。”

探讨当下的“墙”与“无墙”

研讨会现场(左起:学者汪民安、艺术家沈远、民生现代美术馆副馆长郭晓彦、艺术家黄永砯)

沈远说自己对于艺术理解发展和成熟阶段是在巴黎完成的,而对于一个用了8、9年才可以熟练运用的第二语言的沈远来说,异乡人语言、文化乃至政治的壁垒和自身精神的苦闷可想而知,她多想突破那道无形的墙!那件于94年创作的《白费口舌》便是沈远这一时期的精神佐证,它表达的是当你无法流利的使用一种语言与别人发生交流,你就无法进入他们的圈子,听到周遭的声音也会像是一种噪音。而“舌头”虽给人的感觉是很柔软的,但其实它能伤害人,所以她用了一把尖刀,当外部的冰水滴落完之后就会显现出它的威慑力。

沈远面对的这堵墙亦是当下世界所发生的很多矛盾及问题的缩影,映射了包括移民问题、民族矛盾、政治矛盾、妇女童工、贫富差距等等。按照卢梭的观点,私有制的诞生就是“墙”产生的开始,悲观的说,人类文明的历史自此往后便是不断筑墙的历史,这种情况在当下愈演愈烈,比如,每个人都想获得个人更大的住宅空间。我们一方面希望全球化,全球化的过程是要打破各种壁垒,打破所谓的各种“墙”,去封闭化、去民族化;另一方面,作为每个个体,又不断地在建筑自己的“墙”。当下的世界政治环境便是跟“墙”有关的政治,展览主题无“墙”之“墙”无疑准确地归纳出当今政治的大趋势。

也许因为沈远拥有这女性艺术家的身份,她虽在描述这种宏大问题,但作品的构成总是充满了生活化的气息,痰盂、假发、硬纸板、灯箱、铁丝网、水泥乒乓球桌、儿童凳子、树枝、蝉壳等等,有些带有历史记忆的事物的混杂,往往让观者处于时空穿梭的熟悉与陌生之中,人们从各自的视角和经验中看出这其中的明喻与暗喻。

而沈远的艺术创作所涉及的内容也让黄永砯与汪民安谈起了德勒兹生成理论,德勒兹在生成理论中谈到,生成女人,生成儿童,生成动物。而男人不可能生成男人。“生成”(Becoming)指的是从一种东西向另外一种东西的变化,强调的是变化的过程,永远处于变化的过程当中,意味着不可能有一个终点。生成理论指的是向女人变,向儿童变,向动物变。无论是女人、孩子还是动物,他们的共同特点是“弱者”,是向“弱者”变。德勒兹所说的不是向强者变,因此不能生成男人,男人代表强者,而是向弱势方变。为什么要往弱势方去变呢?就是要破除中心性,强者或者说男人总是代表了中心性,代表着权力。向弱势变,向边缘变,恰恰是对中心和权力的一种摧毁。一直向女人、儿童和动物变的过程才是真正的本体,过程本身才是最终要追寻的东西。

寻找“无墙”之作

白费口舌,冰、刀,尺寸可变,1994

此装置的构成是九个冰舌头、九把刀、九个痰盂。沈远以冰材料的自身语言为出发点,借用冰的自然溶解以象征垂涎。舌头在“垂涎”的过程中自行消解,留下的却只是他的支撑物一把刀,这是“卑贱”到“威胁”的一个形象转换。“语言”和“舌”在许多语言中是同一个词,舌软无骨却可是“唇枪舌剑”。 此作品反映了她最初移民经验中对语言和话语的感知。

1/2大碗,木、铁丝网、铁,800x800x300cm,2017

这件装置由三部分组成:大碗型的建筑,碗内散落着大城市中典型的密集的贫民简易建筑,建筑群落沿山依次而建。“大碗”,它既是人盛放食物的器皿,又隐喻世界常有的圆形建筑所代表的力量协商装置,在此被铁丝网切开成一半,让我们看到其中显示的力量与存在的反差。

井,木、水,550x230x250cm,2010

这件作品是以福建土楼的建筑为形,这种建筑只有一个进出口,楼层环绕着圆形建筑而上,如树之年轮。这是一种部落的生活方式,大可以是一个村落,小可以是一个姓氏家族,在这楼院中心定有口井。在作品的前部是土楼的模型,后部是由院中的井口延伸而出的一个树干,水顺树心而下滴落到另一端的一个黑色的小桶中,正是人们常用到井中取水的小桶……

帽影,多种材质,尺寸可变,2015

以斗笠为主形,在其下艺术家放了些不同的物品,这是笼罩在帽影之下的人与物、物与词。

仙游,陶瓷、录像,500x200x60cm,2008

一次途经老家仙游,这个因其山清水秀而得名“仙游”之地,它的一个名为“沈后”的小村庄却成了垃圾集散地,艺术家将所见之景以录像和照片相结合的方式呈现。

黑钻石,木、假发、石,1000x600x250cm,2017

在印度有种宗教仪式,妇女每年将一年来蓄长的头发剃光,年复一年始而往复,仅是宗教的奉献。而对另一些人来说却是商机,妇女们成为了他们制假发的女工。沈远的装置作品既像一个小作坊的场地又像一个艺术家的工作室,这两种空间时常相似,所以艺术家将它们既混合又对比的放在一起,就像在这些妇女身上的双重义务。

南岭史,录像、水彩,尺寸可变,2005

2005年是中法文化交流年,请了几位法国艺术家轮流从巴黎到广东的南岭驻地两个月,并在当地实现作品。艺术家与当地的妇女做了一个互动的作品,将她们召集在一起,在一周时间里让她们回忆这小村庄的变迁,并用录像、文字和水彩记录了这一个过程。

这里原来只是个原始森林,六十年代初中央派11个人来此伐木,文革期间又送了一批右派到此劳改。村庄渐渐扩大,树砍光了就叫停,而后为了生计开始切断溪流以蓄水发电、卖电。断水破坏了自然环境,又改为发展旅游业,将村民们的平房变为旅馆,村民搬入高楼。村庄的小历史典型的代表了中国这五十年的变迁史。

我被视,我不被显,灯箱、铁丝网、树脂眼睛,900x800x250cm,2016

这个装置作品的一边是个9x8x0.6米的蓝色大灯箱,在其上放置着一些树脂做的眼睛,似物非物仅象征着生命,在其周围还有几个泄了气的救生艇;另一边是被铁丝网拦着的通道,观众必须通过这一通道观看作品。作品反映了近年来发生在欧洲的移民潮,观众在观看的过程中是东道主却要体验一种逃亡。

课堂作业,鞭炮制作台、儿童凳子、鞭炮、电灯,600x800x400cm,2011

在湖南和江西边界的一些村庄,家家户户是制鞭炮的作坊,儿童也成为了劳动力。沈远走访了那里,并收集了儿童的制鞭炮台,在装置作品中直接釆用了这些现成品,这也是她一直关注的童工问题。

蓝色公路,木、肥皂、非洲儿童自制玩具,900x300x125cm,2003

2002年由于文化交流活动,沈远在刚果金沙萨驻留一个月。在六十年代的中国,沈远那一代人的童年和此刻在金沙萨的非洲儿童一样,只能玩自制的玩具。在这一个月的时间里,艺术家和他们一起做了这些玩具,艺术家用当地的芭蕉叶做了条船,并将玩具放在船上。当她问他们“最想要的是什么”时,孩子们回答:“离开这个国家”。当艺术家回到欧洲后的一个展览中,她做了“蓝色公路”,并将非洲儿童们与艺术家一起做的交通玩具放在上面。

无墙,水泥乒乓球桌、儿童凳子、树枝、蝉壳,700x500x200cm,2017

三个室外的水泥乒乓桌,在其上有些乡村儿童的小凳子,凳子之上又有树枝,树枝之上是蝉壳。

据悉,展览将持续至2017年4月4日。

编辑:王晶