1791年9月26日 出生于鲁昂

1796年 来到巴黎

1810年 进入卡尔·韦尔内(Carle Vernet)工作室

1811年 考入巴黎美院

1816-1817年 游历意大利

1820-1821年 旅居英国

1824年1月26日 逝世

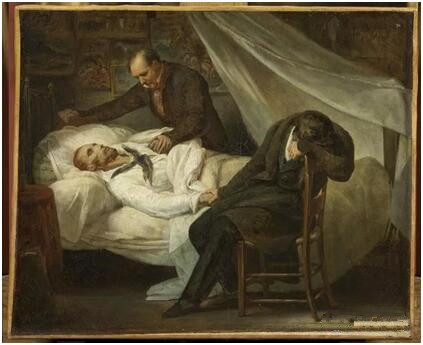

亚历山大·科雷尔(Alexandre Corréard),《垂死的席里柯》(Géricault mourant)

Photo (C) RMN-Grand Palais / Philipp Bernard

泰奥多尔·席里柯(Théodore Géricault)1791年出生于鲁昂的一个富裕家庭,父亲乔治(Georges)是一名行政官员,也是经营烟草制造厂的大地主。母亲是诺曼底议会检察官之女。1796年他跟随父母来到巴黎,并于19世纪初进入卡尔·韦尔内(Carle Vernet)的工作室学习,进而结识了其子贺拉斯·韦尔内(Horace Vernet)。卡尔·韦尔内善于描绘马、狩猎场景及军事题材,影响了席里柯早期的艺术倾向。后来,席里柯进入新古典主义画家皮埃尔·纳西斯·盖兰(Pierre-Narcisse Guérin)的画室学习,见识了以大卫为代表的新古典主义画风。

席里柯为贺拉斯·韦尔内的女儿所作肖像:

《路易斯·韦尔内》(Louise Vernet)

Photo (C) RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Michel Urtad

马与军事题材

席里柯祖上生活在芒什省的圣西迪拜勒(Saint-Cyr-du-Bailleul)。他经常回这里,特别是表亲所在的圣若尔热德鲁埃莱(Saint-Georges-de-Rouelley),在附近他发现了一个马术场,从中获得许多灵感。为了画好马,他从鲁本斯、卡尔·韦尔内甚至是格罗(Antoine-Jean Gros)的作品中获得经验,并结合个人的视觉感受加以调和和创新。

他从哪来的?我从没见过这笔法!

D’où cela sort-il ? Je ne reconnais pas cette touche!

——雅克·路易·大卫

《马背上的皇家军官》(Officier de chasseurs à cheval de la garde impériale chargeant),展于1812年沙龙

Photo (C) RMN-Grand Palais / Hervé Lewandowski

这幅画描绘了一个激动人心的战斗场面,画面中央,一匹强壮的灰色斑点马扬起前蹄直立起来,它瞪大的眼睛中流露出恐惧,鼻孔大张,相对地,马鞍上的骑手显得沉着冷静。画中的模特是席里柯的一位朋友——骑士中尉亚历山大·迪厄多内(Alexandre Dieudonné)。

画面构图十分紧凑,马的形态勾勒出向右上侧延伸的对角线,并占据了大部分画面;天空也被其分成两半——一半黄昏,一半火焰。地平线被放置得很低——为了塑造骑手的英雄主义姿态。在这里,席里柯并没有表现具体某一场战争,而是用军人形象来作为战争的标志,综合了流传已久的骑马肖像画和历史主题画。

1812年,20岁的席里柯第一次参加沙龙,他以这幅画展示了自己的独创性和娴熟的技巧,赢得了一块金牌。大卫也注意到这张新颖的画作,称自己没见过这笔触——黑暗的背景上跃动着响亮、丰富的颜色。

《受伤的重骑兵离开战火》(Cuirassier blessé quittant le feu)

Photo (C) RMN-Grand Palais / Gérard Blot

两年后他又创作了《受伤的重骑兵离开战火》。画面中一名军官牵着马走下斜坡,他似乎心有余悸地回头看向身后的屠杀场,一副战败、混乱之相。席里柯再次打破了题材之间的界限,创作出既非肖像画又非历史画的作品,他将一个不知名的士兵塑造为英雄主义的化身,凝聚着数千名战败士兵的缩影。而整幅画的意义也远远超过简单的叙事——1814年3月30日的“巴黎之战”,反对拿破仑帝国的欧洲联军(Alliés)占领巴黎——而成为帝国衰落的象征意象。帝国如同走在这湿滑的下坡路,岌岌可危。

批评家儒勒·米什莱(Jules Michelet)却在上一幅画里读出了与《受伤的重骑兵离开战火》相似的气质,他认为那骑士是如此冷静、成熟,他的眼神落向我们看不见的远处,全然不见打仗时的激动和愤怒,如此平和,仿佛已经死过几次一样。而马则见证了人类的战争和历史,它们疯狂的眼睛代表着人类理性的丧失。作为模特的迪厄多内在1812年沙龙展后的几个月内受伤、死亡。这两幅作品体现了当时饱受军事独裁之苦的人民对革命的失望。

惊世之作

我们的整个社会都处在美杜莎之筏上。

C'est notre société tout entière qu'il embarque sur ce radeau de La Méduse.

——儒勒·米什莱

1816年席里柯前往意大利游学,从佛洛伦萨到罗马,他被文艺复兴大师的艺术深深打动,特别是米开朗基罗、拉斐尔以及后来的提香。他在这一时期的绘画颇具古典主义特色。1817年,他返回巴黎,却偶然间读到了海难两名幸存者的故事。

《美杜莎之筏》(Le radeau de la Méduse),1819

Photo (C) RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Michel Urtado

故事是这样的:1815年路易十八重返王位,标志着波旁王朝的第二次复辟。英国根据《巴黎条约》将塞内加尔(Sénégal)归还法国。1816年6月17日,美杜莎号从艾克斯岛(?le d’Aix)起航前往塞内加尔,就是为了确认这一归还。它带领由三艘船组成的舰队:卢瓦尔(Loire)战斗舰,阿格斯(Argus)双桅船和埃科(écho)护卫舰。美杜莎号上约有400名乘客,其中包括塞内加尔总督朱利安·施马尔茨(Julien Schmaltz)上校及其妻女。

船长胡格·杜洛伊·德·胡马雷斯(Hugues Duroy de Chaumareys)曾在法国大革命时逃往英国,波旁复辟后他恢复官衔,取代拿破仑派的弗朗索瓦·庞埃(Fran?ois Ponée)成为美杜莎号船长——尽管他已经25年没有航行了。为了超越其他三艘船,他严重偏离航线,造成美杜莎号在离毛里塔尼亚海岸160公里的阿尔金沙洲搁浅。

233名乘客分别登上6只小救生艇,其中包括船长本人和施马尔茨一家。17名水手留在美杜莎号上,149名船员和士兵——包括一名妇女——挤在临时用缆绳和圆木搭建的筏子上。起初筏子被绑在救生艇上,但由于超重,船长决定解开绳索。

被抛弃的149人在7月17日,海难发生的十三天后才获救。他们被阿格斯(L’Argus)号发现时只剩下15名幸存者,随后又有五名死亡。然而当人们在四十二天后找到美杜莎号时,17个船员中只剩下三个。这次海难总共造成了150多人死亡。

饥饿、脱水和恐惧使这些绝望的人变得疯狂,他们或跳海自杀,或屠杀虚弱的人,吃他们死掉的同伴。被故事震惊的席里柯决定为此创作一幅画。为了真实地呈现死尸的效果,席里柯亲自去医院的停尸房观察死人的皮肤色泽及濒死的表情,甚至在一位医生朋友的帮助下,将断手断脚带回工作室研究。他与幸存者们在木匠拉维莱特(Lavillette)的帮助下重新搭建了木筏,作为创作的模型;又到海边观察海洋和天空。

《美杜莎之筏》位于入口右侧,左侧是吉罗代的《大洪水》,周围是尼古拉斯·普桑、克劳德·洛兰和雅克·路易·大卫的作品

尼古拉斯·塞巴斯蒂安·马约(Nicolas-Sébastien Maillot)

《1831年卢浮宫沙龙景象》(Vue du Salon Carré du Louvre en 1831)

Photo (C) RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Franck Raux

尽管做了很多功课,席里柯仍构思许久,对选择表现哪个时刻犹豫不决,过程漫长而充满煎熬,他想表现戏剧性冲突最紧张激烈的那一瞬间——最终他选择了遇难者们看到远处的阿格斯号拼命发出求救信号的时刻。然而对方并没有发现他们,一位幸存者如是说:“我们从兴奋到失望,再到深深的折磨。”两小时后,阿格斯号奇迹折返,人们获救。

画面中木筏正在下沉,海浪汹涌,构图呈金字塔结构:前排尸体堆积,随海浪涌动掉入水中;一位老人把他儿子的遗体放在腿上,对发现搜救船的消息无动于衷;左边的无腿尸体暗示木筏上发生的食人行为。后排搭起的人梯顶点,一个黑人男孩正在空中晃动衬衫。远处的那艘几乎看不见的灰色船影代表他们获救的全部希望。

作品体现了对波旁复辟和奴隶制的谴责。席里柯笔下英雄一样的黑人,或者说混血,似乎代表了他对两个种族融合的期许,象征法国的未来。而实际上,木筏上存在的唯一一个黑人妇女早已被扔进水里。

虽然这些人经历了饥饿和疾病,在席里柯笔下,他们的肌肉组织还是如新古典主义传统中的英雄那样健康。而构图打破了新古典主义稳定、宁静的原则,主题的选择和戏剧性的表现则体现了浪漫主义特色,同时兼具自然主义的光影效果。

为了不触怒君主,这幅画于1819年以《海难的场景》(Scène d'un naufrage)为名在沙龙展出,引起了巨大讨论,《巴黎日报》写道:“它触目惊心,吸引了所有人的眼球”。《美杜莎之筏》也提出了一个艺术悖论,即如何把一个令人厌恶的主题转化为充满力量的画作,协调艺术与现实。

最后的时刻

《美杜莎之筏》在沙龙上收获的毁誉参半。1820年,席里柯疲于应对法国批评家的指责,带着作品离开巴黎前往英格兰。《美杜莎之筏》在英国展出,受到了英国媒体的赞扬,也迎来了超过4万名参观者。席里柯在英国观看赛马活动受到启发,马,这个“人类最伟大的征服”,曾是他早期作品的核心主题,又重新成为他晚年创作的灵感源泉。

《埃普索姆的德比(赛马)》(Le Derby d'Epsom),1821

Photo (C) RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Philippe Fuzeau

经过数月艰苦努力完成的《美杜莎之筏》遭到了评论家们的口诛笔伐,席里柯遭受到巨大的精神危机,患上抑郁症。他的朋友艾蒂安·让·乔治特( étienne-Jean Georget)是名精神病学家,向他提议画10幅精神病患者肖像,其中包括偏执狂和创伤后遗症患者。

《游戏偏执狂》(La Folle monomane du jeu)

Photo (C) RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Philippe Fuzeau

席里柯应该是被乔治特医生治好,并为医生创作了这些画。画的题目揭示了当时对不同形态的“疯狂”进行的分类,如“狂躁症”(Manie)或“偏执”(Monomanie)——解释了病人对特定物品的迷恋。19世纪下半叶,产生了其他名称,如“迫害妄想”等。这些“疯子”的图像并不是第一次出现在艺术史上——之前有戈雅的作品,但是这个主题确实在浪漫主义这得到发展。总之,这些绘画的特殊性在于,这是绘画上第一次对精神病人进行的几乎是科学性的描绘,仿佛艺术家正在对他们进行临床分析。

这是一幅正面半身坐像,女病人处在黑暗的背景中,画面中没有任何分散观者注意力或不服务于构图的多余装饰或细节。观者的视线直接被引导至病人的脸上和她空洞的眼神上。肖像带有显著的现实主义倾向,源于画家客观的观察。

历史学家们做出很多推测,一是乔治特医生出于治疗的目的让席里柯画了这些肖像(治愈他的抑郁症)。二是医生委托这个被他治愈的画家创作这些作品,证明了他理论的有效性,用于说教或者教学。无论出于什么目的,它们都是这一时期精神病学史上独特的资料。

当时对精神病的诊断基于观相术(Physiognomonie)和骨相学(Phrénologie),前者认为精神状态与身体特征有对应关系,源自18世纪拉瓦特尔(Lavater)的理论。后者则认为精神疾病的根源是大脑。而今天,这些理论都被超越。总之,席里柯的这一系列作品揭示了那个时代对精神病研究的兴趣和对治疗的关注。

1821年12月,这位画家在英格兰生病后返回巴黎,他一直没有摆脱这种状况——他从马背上摔下好几次,于1823年8月摔伤背部,卧床瘫痪,被医生诊断出脊柱炎。1824年1月26日逝世。

阿里·谢弗(Ary Scheffer),《席里柯之死》(La Mort de Géricault)

Photo (C) RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Michel Urtad

在席里柯短暂的一生中,有《美杜莎之筏》足矣!这幅高491cm、宽716cm的大型油画奠定了画家在整个欧洲的名望。德拉克罗瓦在其影响下开始尝试大型绘画,创作了《但丁之舟》、《自由引导人民》等;英国画家透纳也从中汲取灵感,创作了《海难》、《奴隶船》等。

编辑:江兵