缅怀| 艺术家李华生于2018年2月26日因病去世

2018-02-26 13:35:57 来源:99艺术网

李华生(1944——2018)

李华生是一位接受过传统训练的水墨画家,他在书法、山水以及基于时间和过程而创作的当代水墨中追求心手双畅。他的作品包括线格画、抽象山水、摄影以及以水墨为基础的装置。

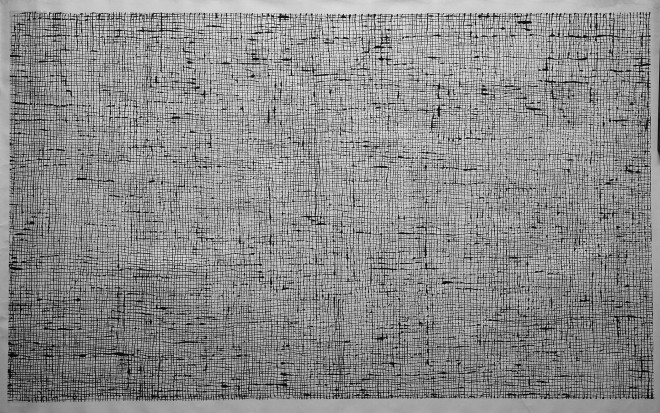

9401, 1994 Ink on paper 纸本水墨 123.3 x 203.3 cm

李华生在进行抽象画探索前,已经被广泛地认为是同辈山水画家中的佼佼者。曾参加过重要展览,如中国美术馆"十人中国画展"(1981);美国八大博物馆"现代中国画巡回展"(1983-1985);香港艺术馆、新加坡艺术馆、伦敦大英博物馆、德国东亚艺术博物馆"传统和创新:二十世纪中国画巡回展"。在此期间,李华生还在美国哈佛大学、耶鲁大学、密歇根大学、华盛顿大学(1987)以及新加坡国家博物馆(1992)举办过个展。

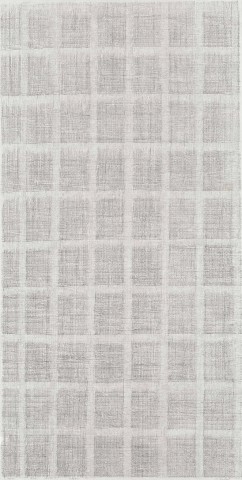

0701, 2007 Ink on paper 纸本水墨 23 1/4 x 90 3/8 in 59 x 229.5 cm

李华生以"解放"二字描述他在美国的日子。他不会英文,没人知道他是著名山水画家,所以他没有社会、文化和历史给予的任何压力,可以自由自在地生活。李华生回国之后,无法再用以往的传统方式作画。他过着隐士般的生活,不论寒暑,都定期前往喜马拉雅山。中国山水画家很少将喜马拉雅山作为绘画对象,李华生却被此山的宁静深远所吸引。旅途中,李华生常留宿在西藏的喇嘛寺庙,清晨,僧人们有节奏的诵经声使他醍醐灌顶。他意识到描绘喜马拉雅山的方式不必局限于描绘山的外形,也可以记录处于群山中的人的意识状态。

0826, 2008 Ink on paper 纸本水墨 57 1/8 x 78 3/4 in 145 x 200 cm

1998年,这一深刻的见解引导李华生开创了一种新的、前所未有的实践方式:在有规律的冥想状态中,他手绘出水平和垂直的线条,交错组成为线格。用毛笔写出的一根根线条,仿佛是艺术家在时间中所留下的"心电图",捕捉并记录了身体、知觉、感受、情绪和思想的瞬间状态。每一根线条都在心神高度集中的状态中完成,这只有几十年执毛笔训练的水墨画家才能做到。线条上任何微小的波动都是"气"的凝聚和消散,体现出艺术家身体和精神的活力。李华生坚持这种实践已长达十年之久。

0699 PANEL NO. 5, 2006 Ink on paper 纸本水墨 143 3/4 x 58 1/4 in 365 x 148 cm x 5 panels

从2000年"线格"作品在上海双年展上赢得国际关注以来,李华生的这一系列作品几乎成了各类当代水墨展览,尤其是抽象水墨展览中的必展品。李华生的线格作品曾两次入选上海双年展(2000,2002),并参加了广东美术馆"中国水墨实验二十年"展(2001);广州美术馆"首届中国艺术三年展"(2002);中国美术馆"开放的时代"展(2003)、"水墨新维度"展(2013);深圳美术馆"国际水墨双年展"(2004,2008);深圳画院"实验水墨回顾展"(2005);上海美术馆"形而上二〇〇五"展(2005);北京中华世纪坛"首届中国当代艺术年鉴展"(2006);上海多伦现代美术馆"水墨再生"展(2006)、"水墨当下"展(2009);成都当代美术馆"第三届成都双年展"(2007);深圳何香凝艺术馆OCT当代艺术中心"气韵"展(2007)、"收藏展"(2013),以及北京今日美术馆"文脉当代·中国版本 "展(2007)、"水色"展(2009)、"中国式书写"展(2011)。

1256, 2012 Ink on paper 纸本水墨 138 x 70 cm

国际策展人和评论家高名潞已经意识到李华生水墨实践的重要性,并将他的线格作品纳入重要展览,如在北京中华世纪坛和纽约州立大学布法罗分校安德森美术馆举办的"中国极多主义"展(2003);北京东京艺术项目"念珠和笔触"展(2003);北京墙美术馆、西班牙帕尔马、巴塞罗那、马德里美术馆 "意派:中国抽象三十年"展 (2008);北京今日美术馆"意派"展(2009);广东美术馆、魏玛康斯萨勒展览馆 "中国当代艺术展"(2005);首尔市立美术馆"中韩当代水墨画展"(2005);横滨ZAMA当代艺术馆"水墨叙事"展(2007);台北市立美术馆"形·意·质·韵"展(2008);纽约大都会艺术博物馆"水墨艺术:当代中国艺术的今夕与共"展(2013)。

0001, 2000 Ink on paper 纸本水墨 57 1/8 x 82 5/8 i145 x 210 cm

普林斯顿大学中国艺术史教授谢伯轲曾以李华生的传统山水为主题,写过一本专著《矛盾:艺术生活、社会主义国家与中国画家李华生》(1993)。林似竹计划继谢教授之后, 再写一本专著《李华生:过程、心神、山水》,来研究李华生脱离传统画风后的作品。 该书将通过艺术出版商D.A.P.向全球发行。此外,还有一部关于李华生的纪录片,收录于林似竹导演,温成拍摄的系列记录片《墨咏》中。

附:管郁达与李华生的谈话

管郁达(以下简称“G”):中国的艺术批评现在是灰色的。

L:搞批评的能够看到未来。这一点很多人办不到。坏的批评家当然不行,对搞艺术的小孩进行包装,但这些小孩子的前程他实际预见不了。你是有眼光的批评家。

G:眼光?哎,现在不行啦,视力下降了,近视加老花。

L:说我的艺术可以,你是第一个,当时你跟戴光郁说,李华生的画了不得。

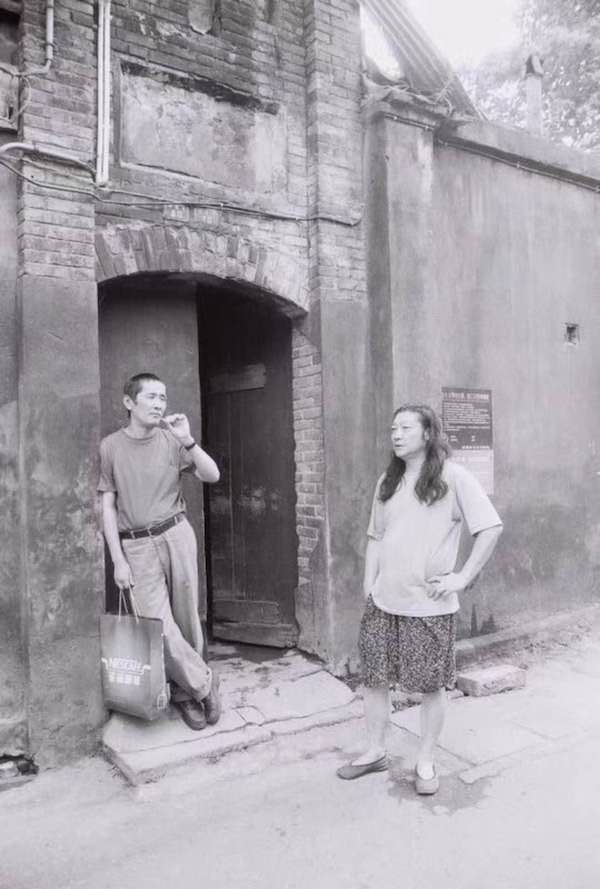

G:哦,是吗?好像是1999年,在重庆,王林策划的“互动时代的文化方位”那个展览上第一次看到你的作品。然后我们一起回的成都,在你窄巷子的老院子住了好长时间。每天看画、聊天。

L:那是我从美国回来以后,画了一些东西挂在墙上,当时有人就说长江上游没得画水墨的艺术家。美院有几个人不服气,就把我找到,我当时在画一张黑呼呼的山水画,他们就说你这画可以,就拿去了。你们那天晚上在解放碑耍,后来我们一路去喝水。

G:当时我问戴光郁,李华生的画很牛逼啊,李华生是哪个?

L:恰巧我从楼上下来就遇见了。

G:哎,完了我们就一起从重庆到成都,好像是你开车?

L:当然是我开车啦,我一生就最喜欢车。

G:一起开车来成都,那时你在窄巷子,我还在你那里住了一段时间。

L:你当时的作用是给我鼓励与信心。因为我好多年没出来了,在屋里整东西,好多人都认不到了,有的突然一下长成落耳胡,都变了。很奇怪,这个世界。我的一生,那一个阶段是我最喜欢的。

G:后来高名潞他们又跑来看你的画,说李华生是极少主义。后来我说,啥子主意哦?2000年的上海双年展我给你写过一篇文章,叫《极道之诗》,我在里面讲,你画画是相当于写日记或修行。你那时很无聊,你画线,画虚无。

L:但那是表面现象,我内心其实野心勃勃的。我在美国看了那么多东西,就觉得自己不行了,以前是夜郎自大呀!

G:我觉得你当时在窄巷子的院子里活得很舒服啊。

王川和李华生1999~2003年于成都窄巷子旧址

L:后来拆迁,我当钉子户了,坚决不搬。我斗了两年,反对他们是从利益出发,反对他们不把别人的财产当财产,啥子都是他的。我当时的口号是,用生命和鲜血保卫我的家园。你来了,不走,菜刀摆到花园里了。你侵占到别人的窝子了!这不得行。最后他们妥协了。

L:艺术家真的很麻烦。我回顾自己的一生都是很麻烦。所以我不想搞那些名堂。我每天早上睡到自然醒,就开车到山上去。昆明、贵阳我都去了,其实昆明没有贵阳好。

G:昆明的周围的植被没有贵阳舒服,贵阳周围的山太安逸了。昆明太干燥。

L:2000年成都“世纪之门”展,很奇怪,我认得的人都劝我不要画那些格子,那是疯子画的。结果我也不晓得我自己怎样了。你是最先说我要得的,鼓励了我的信心。然后第二个是高名潞给我的信心,因为有很多人说我的东西是学蒙德里安,高名潞来后,说:“可笑,太没有研究了,你这个不是蒙德里安”,他说蒙德里安以前的画家画得都很有情感,到蒙德里安就把情感排除掉。他说:“你这个不同,是反的,有情绪。而现在有些人画的水墨画完全没情感了,都是复制,是原来的东西了,不带任何情感 ”。我想了下,最早那时我也是,有啥情感?也是画了卖钱。我从小就是画画卖钱的嘛。他就说那时我的作品带情感,我确实画的时候很带自己的情绪。我还是说批评家比画家不简单,因为批评家是高空看地球,画家是地球上看地球,你看得到毬的地球啊!

G:角度不一样嘛。当时你的状况,后来我们聊了一次,问你为啥子不画以前那些东西,你是说的逆反,你看见有人拿你的画去送人,送给那些当官的,就是卖钱。“李华生的画很值钱嘛。”那就送画吧。你还讲了一个事情我印象特别深。说是四川有个专门画老虎的,他是工笔画,毛都是一根一根画的,就像你先说的一样,他就是复制,不带情感。

L:还有画猴子的,很经典的段子是,当时邓小平来成都了嘛,我们在那里画画。他就把他的一本画翻给黄永玉提意见,黄永玉不动声色,很规矩地站在那里,最后说了两个字“精确”。

G:哈哈哈……

L:黄永玉觉得我的画画得好,我后来到北京去,国画研究院,我是第一个去的。体制内的人骂我,说李华生那个人画是画得好,就是太骄傲了。其实我不骄傲。

G:哈哈,你当时是气盛。你那时出道那么早,而且一出手,那些画得“精确”的人就比下去了。“春风得意马蹄疾”啊。

L:丁景文也是我人生当中对我前途最关注的人。他是一个老先生,他在北京别人叫他当很大的官,他不干,他喜欢艺术。后来就到中央美院附中当了校长。他跟北京所有的画家关系都很好,很愿意帮助别人。他到四川来要成立一个中国画研究院。别人就跟他讲:“那个李华生还可以。”他到重庆来找我,别人就说“这个人很骄傲。”后来他找到台湾画家孙复文。孙复文说:“我认得这个人啊,他哪里骄傲嘛?他画得还不错。”于是他来看画。说:“可以,如果我们要成立一个中国画研究院,你属于少壮派,我们回北京去,通过了,你就到北京来画一段时间的画。”当时主持中国画研究院的是华君武、李可染、黄永玉啦这前辈。我到北京之后,黄永玉就成了我艺术上重要的引路人了。所以如果有人骂谁画得不好我不关注,但说黄永玉画得不好,我就要跟他分辩了。我永远不可以说黄永玉画得不好。我们当时就在友谊宾馆,每人一个间屋,又有很多故事。有一天,李可染准备送一个好朋友册页,要我们每个人都画了一张。黄永玉就跟我讲,我的画有点像四川一个老头子,他指的是陈子庄,他说他见过这个人的画,他说:“你可能要注意了。”后来就要走了,我们两个关系比较好,他又在帮我想问题,说:“你能不能把画画大?”。因为我的画都比较小。但后来的十人画展的中,九个都是大画家后代,只有我是一个白丁。李可染看了画之后说:“你的画不错,你这个是小中见大,是很好的优点。不要画大。”

G:哈哈哈。

L:我那时觉得算了,我当时的目的就是想出名,可以卖几个钱。因为穷得太可怕了。我当时是15块钱一平方尺。李可染是45块。你想那个时候好贵啊。从那时开始,我就一直卖画。

G:你可能是当时成都最早卖画的画家吧?

L:其实还要早,画竹林那会儿,一块钱一张。后来美国普林斯顿大学艺术史与考古系主任、艺术史家谢柏柯(Jerome Silbergeld)写我的英文传记,说李华生的画在中国是两到五千美金一张。他当时在华盛顿大学任教。他问我:“你对你的画是什么看法?”我就说:“我有面包的时候价值连城,我没有面包的时候,一个面包可以换两张画。”他很感兴趣,觉得我说得好。

李华生画室

G:还有就是1995年,你参加了在香港、新加坡、美国和德国举办的“传统与创新——20世纪中国绘画巡回展”。

L:那是中国当代美术很重要的一个展览。我落寞是心甘情愿的,因为每次我做了的事情不宣传。那个展览重要,很重要。我跟你说,英国艺术史家苏利文(Michael Sullivan)也有我的文章。苏利文一直在写我的东西,但我们一直没见过面。后来不断地托人找我。结果那些人都说认不得我,李华生不在。

G:嘿嘿,故意说不在。

L:这些人就是这样,中国人呀!中国呀!黄永玉有次跟我电话打通了。说:“所有人都在想,你在干啥,我到处找不到你呀!”他说当时奉节有个小魏,“他给我送过来一根大木头,他晓得你的电话,我才跟你打通。”他到成都、雅安,到哪儿都在问李华生,全部说认不得,全部说不在。有的说我在新加坡。后来他说:“为什么都找不到你呀?”我当时跟他讲:“一个是我在屋头,他们没得我的电话;再一个是你名气太大了,他们如果让你跟我见面,可能你要给我好处。他们不愿意。”

G:哈哈哈哈……

L:你说,我虽然六十岁了,我啥子都懂,我都六十八了嘛。你说我啥子都懂嘛,这些我都晓得。所以说人到了一定的时候啥子都晓得了。

L:苏利文很厉害,他在中国传统文化和中国艺术史研究方面是权威。伦敦大英博物馆有他的专门收藏陈列。他很喜欢我的作品,并且很想和我见面。结果突然一下,几年前他到重庆,一下见面了。他说:“好不容易找到你,我岁数大了,才从成都返回,大家都说认不得你”,结果他又到了重庆,见面与不见面,他会给我啥子好处呢!即使给了我好处,也不会给你什么坏处啊!你不让大家交流,都没得好处。他说:“你能不能把你最近的作品给我看一下?”我那一段时间正在画一些自己认为稍微抽象一些的山水画。我就弄了个光盘给他,他看了觉得不错,有点意思。他站起来,就走了。走到那边又去坐下。他也没劝我不要画了,不要创作。他说他没有研究,他不懂。这就是一个人啊。

G:苏利文对中国艺术史的研究主要还是偏向于古代,对现当代这一块用力少些。2005年我请他来云南讲学时他已经九十三岁了。精力之好!他跟闻一多、潘光旦、吴冠中、赵无极都是好朋友。所以他到昆明的第一个事情就是让我陪他去闻一多的衣冠冢,很怀旧的一个老头。他也讲到了王怀庆,对中国当代艺术也关注。我跟他讲到你,他异常兴奋,问到你的情况,他特别想了解现在的新东西。特别想了解现在的中国艺术家做的工作。我还陪他去云南省博物馆看董其昌、范宽和担当和尚的画。

L:云南这个担当是相当了不得的哦!太伟大了。现在国人晓得的都很少。现在云南还有没有他的画?

(来源:2013年99艺术网专稿《我的艺术现在像走到了一个墙壁——管郁达与李华生的谈话》)

李华生

艺术家评论家管郁达悼念

今天凌晨,华生走了。他一生潇洒出尘、去留无意,可谓浪漫人生。

我与华生交游二十多年,他是我真正心悦诚服的艺术家,也是我敬佩的兄长。

华生的艺术是从文人画中杀出来的。由博返约,墨线叠加,大象无形,沉默如雷,是一种极道的诗意、高贵而静穆。

华生亦是谈话的高手,心高、眼明、手快,妙语连珠,豪迈超脱,前年我邀他参加我策划的《玩物主义》,他说:开幕式好怕人喔,我不去。你把开幕式整完,来我这里耍,我们开车到山上耍。他这些年玩房车,一高兴便说开车上山耍。

我说不过他,只好让他缺席开幕式。

华生的画和他的生活与时代的关系,绝对是小说家、历史学家的绝妙素材,精彩纷呈,波澜庭集,得用司马迁或史景迁这样的笔法来写。我2013年为编展览画册与他的一次聊天,可以见出华生谈吐的机锋和睿智。他是本雅明说的那种“讲故事的人”,具有往事再现和让事物起死回生的的复魅能力,这样的人,今天的已经不多了。

风波即大道,尘土有至情。斯人已远,思之惘然。

华生兄千古!

李华生在西藏

艺术家叶永青悼念

李华生离世,终年74岁。那么生动、精彩的一生,被绘画和四川的生活滋养活过的人。

附:李华生展览经历

| 个展 | ||||||

| 2016 | “李华生:冥想室”,梅耶尔画廊,伦敦,英国 | |||||

| “李华生”,香港巴塞尔,香港会议展览中心,香港特别行政区,中国 | ||||||

| 2014 | “李华生:过程·心神·山水”,墨斋画廊,北京,中国 | |||||

| 2010 | “中国当代艺术的十个个案──世博展”,800艺术区,上海,中国 | |||||

| 2006 | “李华生:新文人画”,艺倡画廊,香港特别行政区,中国 | |||||

| 2005 | “李华生”,艺倡画廊,香港特别行政区,中国 | |||||

| 1998 |

“李华生:艺术家个案”,美国旧金山中华文化中心,美国;艺倡画廊,香港特别行政区,中国 | |||||

| 1992 | “李华生个展”,新加坡国家博物馆,新加坡 | |||||

| 1991 |

“李华生个展”,汉雅轩画廊,台北,台湾 “李华生个展”,香港大会堂,香港特别行政区,中国 |

|||||

| 1987 |

“李华生个展”,哈佛大学博物馆、耶鲁大学博物馆、密歇根大学博物馆、华盛顿大学博物馆、底特律博物馆,美国 | |||||

| 1984 | “李华生个展”,杜甫草堂,成都,中国 | |||||

| 群展 | ||||||

| 2017 | “影窟”,墨斋画廊,北京,中国 | |||||

| “溪山无尽:中国传统山水”,大都会艺术博物馆,纽约,美国 | ||||||

| “无垠:进行中的水墨运动”,四川美术学院美术馆,重庆,中国 | ||||||

| 2016 | “水墨艺博”,香港会议展览中心,香港,中国 | |||||

| 《0669》于中国艺术展厅展示,洛杉矶郡艺术博物馆,洛杉矶,美国 | ||||||

| “水墨与心灵”,墨斋画廊,北京,中国 | ||||||

| 2015 | “精神:当代中国绘画”,Padiglione d'Arte Contemporanea,米兰,意大利 | |||||

| 2014 | “一尘不染”,大象艺术空间,台中,台湾 | |||||

| 2013 |

“水墨艺术:当代中国艺术的今夕与共”,大都会艺术博物馆,纽约,美国 “收藏展”,OCT当代艺术中心,深圳,中国 “再水墨——2013成都邀请展”,K空间,成都,中国 “水墨新维度——2013批评家提名展”,中国美术馆,北京,中国 “玩物主义:艺术家日常生活史1”,蓝顶美术馆,成都,中国 |

|||||

| 2012 |

“水墨原形”,三川当代美术馆,南京,中国 “中国抽象艺术,80年代至今:忆原”,艺术门,香港特别行政区,中国 |

|||||

| 2011 |

“2011成都双年展”,成都东区音乐公园,成都,中国 “中国式书写”,今日美术馆,北京,中国 |

|||||

| 2010 |

“伟大的天上的抽象——二十一世纪的中国艺术”,元典美术馆,北京,中国 “改造历史: 2000-2009的中国新艺术”,国家会议中心,北京,中国 “终结水墨画——从水墨画到水墨”,大象艺术空间馆,台中,台湾 “轨迹与质变——北京电影学院建校六十周年当代艺术邀请展”,北京电影学院四度空间美术馆 北京,中国 “持续的距离——抽象艺术第三回展”,偏锋新艺术空间,北京,中国 “趣味——当代水墨专题展”,K空间,成都,中国 |

|||||

| 2009 |

“水墨当下——2009上海新水墨艺术大展”,多伦现代美术馆、朱屺瞻艺术博物馆,上海,中国 “水色——水墨当代艺术展”,今日美术馆,北京,中国 “时空的经纬:中国当代艺术邀请展”,上海2010艺术中心,上海,中国 “第一届林州水墨双年展”,多伦现代美术馆,上海,中国;尚元素艺术馆,北京,中国;中国林州国际碑林艺术博物馆,林州,中国;中国林州水墨艺术博物馆,林州,中国 “回到基本:以当代观点看传统水墨”,红门画廊,北京,中国 “水墨传统与个我感觉”,东区艺术中心,北京,中国 “意派——世纪思维”,今日美术馆,北京,中国 |

|||||

| 2008 |

“水墨≠水墨画──李华生、张羽、梁铨艺术展”,和静园艺术馆,北京,中国 “第二届台北水墨双年展”,台北,中国台湾 “2008中国水墨年度汇展(第一回)”,环铁时代美术馆,北京,中国 “形·意·质·韵──东亚当代水墨创作邀请展”,台北市立美术馆,台北,台湾 “墨非墨——中国当代水墨邀请展”,深圳美术馆,深圳,中国;Bossone Research Center, Paul Peck Alumni Center, Leonard Pearlstein Galler 费城,美国 “意派——中国抽象三十年”,墙美术馆,北京,中国;Caixa Forum马德里、马德里,西班牙 “艺术不是什么——中国当代艺术的四十五份问卷”,706大厂房,北京,中国 |

|||||

| 2007 |

“重新定义传统:李铸晋藏中国近现代绘画 1950-2000”,赛克勒艺术博物馆,哈佛大学博物馆,剑桥,美国;菲尼克斯艺术博物馆,菲尼克斯,美国; 斯宾塞美术馆,劳伦斯,美国;诺顿美术馆,西棕榈滩,美国 “墨缘100──中国宋庄水墨同盟第二届名家邀请展”,宋庄东区艺术中心,北京,中国 “后先锋──中国新艺术的四个方向”,鰂鱼涌英皇道633号,香港特别行政区,中国 “重新启动──第三届成都双年展”,成都当代艺术馆,成都,中国 “水墨叙事”,ZAIMU美术馆,横滨,日本 “抽象叙事:人·物·场”,德山艺术空间,北京,中国 “文脉当代·中国版本——2007瑞信北京大型综合艺术展”,今日美术馆,北京,中国 “气韵──中国抽象艺术国际巡回展”,OCT当代艺术中心,深圳,中国;北京现在画廊,北京,中国;艺术公社,香港特别行政区,中国;中国广场,纽约,美国 “从西南出发──西南当代艺术展1985-2007”,广东美术馆,广州,中国 |

|||||

| 2006 |

“渡·当代水墨方式”,天津美术学院美术馆,天津,中国 “水墨再生:2006年上海新水墨艺术大展”,上海多伦现代美术馆,上海,中国 “首届中国当代艺术年鉴展”,中华世纪坛,北京,中国 |

|||||

| 2005 |

“形而上2005──黑与白”,上海美术馆,上海,中国 “中韩当代水墨画展”,首尔市立美术馆,首尔,韩国 “墨和纸──中国当代艺术展”,广东美术馆,广东,中国;康斯萨勒展览馆,魏玛,德国 “实验水墨回顾展1985-2000”,深圳画院,深圳,中国 |

|||||

| 2004 | “第四届深圳国际水墨画双年展”,深圳美术馆,深圳,中国 | |||||

| 2003 |

“念珠与笔触”,北京东京艺术工程,北京,中国 “中国极多主义”,中华世纪坛,北京,中国;纽约州立大学布法罗分校安德森美术馆,纽约,美国; Ethan Cohen Fine Arts,纽约,美国 “开放的时代──中国美术馆建馆四十周年邀请展”,中国美术馆,北京,中国 |

|||||

| 2002 |

“首届中国艺术三年展”,广州艺术博物馆,广州,中国 “上海双年展”,上海美术馆,上海,中国 |

|||||

| 2001 | “中国水墨实验二十年:1980-2001”,广东美术馆,广州,中国 | |||||

| 2000 |

“新中国画大展”,南京博物馆,南京,中国;刘海粟美术馆,上海,中国 “上海双年展”,上海美术馆,上海,中国 |

|||||

| 1999 |

“世纪之门──中国艺术邀请展”,成都现代美术馆,成都,中国 “互动时代的文化方位──长江上中游七省一市中国画展”,四川美术学院,重庆,中国 |

|||||

| 1995 |

“传统与创新──二十世纪中国绘画巡回展”,香港艺术馆,香港特别行政区,中国;新加坡美术馆,新加坡;大英博物馆,伦敦,英国;科隆东亚美术馆,科隆,德国 | |||||

| 1992 | “现代目光下的传统土地:中国当代山水画”,艺倡画廊,香港特别行政区,中国 | |||||

| 1983-85 |

“现代中国画巡回展”,旧金山中华文化中心,旧金山,美国;伯明翰美术馆,伯明翰,美国;亚洲协会,纽约,美国;赫尔伯特‧强森美术馆(康奈尔大学),纽约,美国;丹佛美术馆,丹佛,美国;印第安纳波利斯美术馆,印第安纳波利斯,美国;纳尔逊-艾特金斯美术馆,堪萨斯城,美国;大学美术馆(明尼苏达大学),明尼阿波利斯,美国 | |||||

| 1981 | “十人中国画展”,中国美术馆,北京,中国 | |||||

| 部分收藏机构 | ||||||

| 中国美术馆,北京,中国 上海美术馆,上海,中国 广东美术馆,广州,中国 何香凝美术馆OCT当代艺术中心,深圳,中国 大英博物馆,伦敦,美国 大都会博物馆,纽约,美国 哈佛大学博物馆,剑桥,美国 底特律博物馆,底特律,美国 华盛顿大学博物馆,华盛顿,美国 密歇根大学博物馆,密歇根州,美国 耶鲁大学博物馆,纽黑文,美国 芝加哥博物馆,芝加哥,美国 M+博物馆,香港 |

||||||

编辑:丁晓洁