2018年4月28日,经过一年多的精心策划和筹备,“丝路敦煌幸福生存”文化艺术展在上海中心展览馆举行了预展暨开幕式,百余件代表丝路文明的展品悉数亮相,不少展品都是首次到沪展出。

此次展览由上海中心携手甘肃省文物局、敦煌研究院、甘肃省博物馆及漾泱艺术联合主办,并特别邀请国家地理作为“首席战略合作伙伴”,《财经》作为特别指定合作机构。展览为期十个月,共展出百余件展品和3个复制的敦煌洞窟(榆林第29窟、莫高窟第220窟、莫高窟第285窟),此外还用裸眼3D技术呈现了莫高窟第003窟中的千手观音像等敦煌展品。展览在新设立的上海中心展览馆中布展,展厅面积近2000平方米,分三层,这也是上海中心展览馆的首个展览。

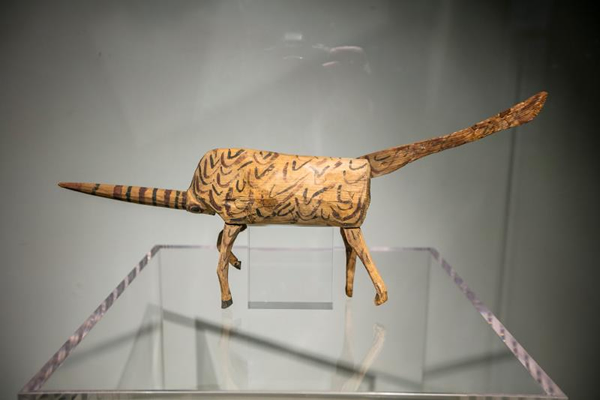

此次展览首次由7家博物馆和研究机构(敦煌研究院、甘肃省博物馆、甘肃省考古所、甘肃省简牍馆、兰州市博物馆、灵台县博物馆及清水县博物馆)联手参展,贡献出了各自的代表性藏品,如代表仰韶文化的对三角纹彩陶体、西汉镇墓辟邪的木独角兽(西汉)、成为中国旅游业图形标志的“马踏飞燕”(复制品)、中国邮政标志的“驿使图”墓砖画、北朝时期的东罗马鎏金银盘、唐代大云寺舍利铜函金棺银椁(复制品),以及敦煌莫高窟藏经洞幸存的经书……上至新时期时代,下至丝绸之路的下限(元代),展品跨越丝路文明等各个历史时期,清晰地展现丝路文明的发展脉络。

等比复制的三个洞窟都是敦煌中有代表性的精华洞窟,与以往的临摹复制的洞窟不同,此次复制的洞窟系敦煌研究院采用高清数字所复制,其中榆林第29窟是采取了新技术后的首次对外展示,集中体现了敦煌研究院近年来文物数字化保护的成果,展现了“数字敦煌”的魅力。

“体积最大”的展品--复原“西戎贵族出行车舆”则展示了我国目前最新考古研究的成果。被评为2016年“全国考古十大新发现”之一、甘肃张家川县马家塬战国墓地出土了大量车舆,研究人员根据出土的文物和相关的考古资料复原出了车舆,涉及多个学科,多项技术和工艺,对推动学科发展具有重要示范作用。

主办方表示,在展览期间还将陆续更换部分展品,努力把更多有代表性的展品呈现给观众。

作为展览的“首席战略合作伙伴”,国家地理始终对丝路与敦煌保持着密切关注,多次通过图片、影像等方式,将这片神秘地域,展现给世界上更多的人们。

在预展过后,当天下午还举行了“丝路敦煌幸福生存”展览开幕式。开幕式前敦煌研究院副院长赵声良进行了专题讲座,阐述了敦煌艺术作为丝绸之路文化交流的产物以及敦煌艺术和敦煌学的世界性。总策展人米丘也饱含感情地述说了他对敦煌的感情,并致力要永远歌颂它、弘扬它、传承它。在随后的开幕式上,被誉为“敦煌女儿”的敦煌研究院荣誉院长樊锦诗进行名为《敦煌精神》的专题演讲。

开幕式上还迎来一批特殊的客人,他们是敦煌文化守望者项目的志愿者们,它是一个全球志愿者派遣计划,是以文化保护与传播为目标的知识赋能型文化公益行动。志愿者们用朴实的话语表达他们守护敦煌文化,弘扬丝路文明的决心。

主办方还特邀了经典民族舞剧《丝路花雨》和大型历史情景剧《又见敦煌》的演员表演了剧目的经典片段。

据主办方介绍,展览时间从每天早上8点30分到晚上8点,凭票入场。展览从即日起开放现场售票,购票地址为:上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦一楼上海中心展览馆。同时,观众也可以在各大线上平台购买门票。成人票180元,老人、学生、儿童、军人持有效证件可享受优惠票价。

对于五一长假可能带来的客流高峰,主办方表示,将会根据现场运营实际情况考虑相应的限流措施以保证游客参观的舒适度。

编辑:江兵