高古轩季刊作者亚历山大·沃尔夫(Alexander Wolf)发表的文章研究了白南准(Nam June Paik)作品所展现出的生命与科技的交融。沃尔夫发掘了白南准通过音乐、表演、具有表现力的绘画以及自然图像等媒介进而表达的对科技和人性的再平衡与思考。

《生命与科技——白南准的二元对立》(Life and Technology: The Binary of Nam June Paik)全文如下:

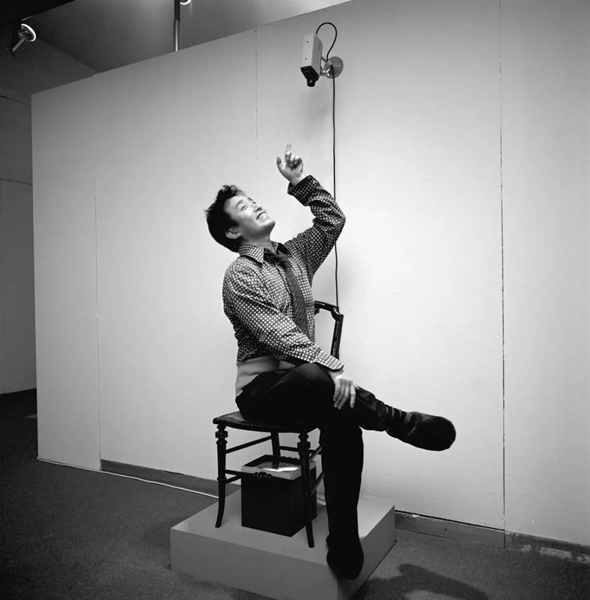

Nam June Paik sitting on TV Chair (1968/1976) in Nam June Paik Werke 1946–1976: Musik—Fluxus—Video, Kölnischer Kunstverein, Cologne, 1976. Photo: F. Rosenstiel, Cologne, Zentralarchiv des internationalen Kunsthandels (ZADIK), Cologne, Courtesy Gagosian.

白南准的创作历程超越了媒介和地域的流动性,他交往的艺术家包括约瑟夫·博伊斯(Joseph Beuys)、约翰·凯奇(John Cage)、摩斯·肯宁汉(Merce Cunningham)、乔治·麦素纳斯(George Maciunas)、夏洛特·摩尔曼(Charlotte Moorman)等,在这一批坚定保持独立的艺术家群体中,白南准的艺术创作是独树一帜的。

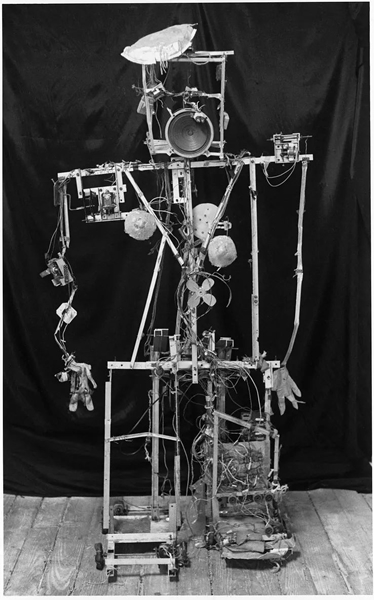

Nam June Paik’s Robot K-456(1964). Photo: Peter Moore, Courtesy Gagosian.

在亚洲和欧洲进行了十年的音乐学习和表演后,白南准于1964年来到偶发艺术的中心——曼哈顿下城。他加入了激浪派,并用表演来诠释他对音乐和科技的敏锐感知,以及他对机会拐点的绝对开放态度。他的视听混合作品常以现成品雕塑、改装的电视机装置、快节奏的混合录像、手工制作的机器人、油画、素描的形式出现,又或者是上述各媒介的混合形态。这些丰富生动的作品体现了白南准的追求,他希望将人性和自然融入到科技进步之中,因而他选择了用电视、录像和广播等媒介来向世界传递自己的艺术观以及他同代艺术家的声音。

Staged accident with Robot K-456 in front of the Whitney Museum of American Art, New York, 1982. Photo: courtesy Nam June Paik Estate

“皮肤已经不足以成为现实的接口,”白南准写道,“科技成为肉体存在的新的薄膜。” 在白南准过世十二年后,他对人类和自然在哪里终结、科技于哪里开始的疑问,显得更加有先见之明了。因为,今天人们越来越依赖的个人设备加速了人们的基本行为,比如交流、进食、睡觉,或者从A点移动到B点,更不用说一些诸如语言学习、查询家族起源、寻找爱情这样更为复杂的尝试了。

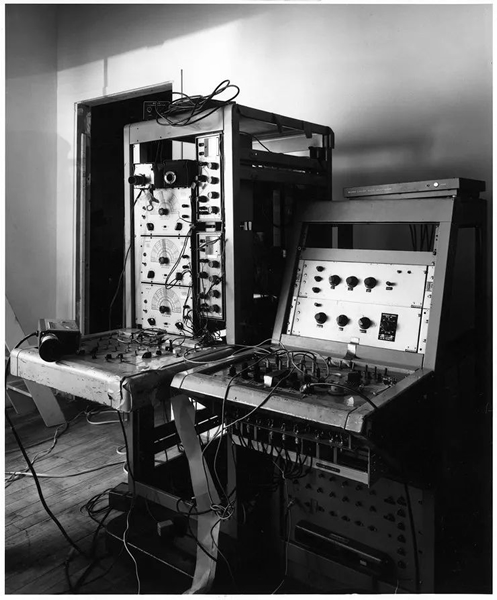

Nam June Paik and Shuya Abe’s Paik-Abe Video Synthesizer, 1969–72, made for WNET-TV/Channel 13, New York. Photo: Peter Moore

白南准紧跟科技的发展,他也利用了技术革命并将其引向意想不到的境地。他的很多作品都展示出一种渴望将电视或其他科技变得更加可亲的意图,他希望将这些快速发展的领域带入自然世界的已知框架之内,让它们变得合乎情理。在东京居住了一年之后,白南准带着K-456来到纽约,这是一台他和工程师阿部修也(Shuya Abe)一起完成的铝制远程遥控机器人,之后两人还共同合作了Paik/Abe影像合成器(1969-1972)。机器人K-456以莫扎特的钢琴协命名奏曲,它的胸部戴着橡胶胸垫、帽子是一顶锡箔盘子、肚脐为一个电风扇,这台机器人能够走路、说话和挥手,还因常常要表演而可以增加新的功能。

“我想当它和人们在街上相遇时,会给人们带来瞬间的惊喜,”白南准说,“就好像一场突如其来的阵雨。” 在他到达纽约的几天后,白南准遇见了夏洛特·摩尔曼(Charlotte Moorman)——一位来自于茱莉亚音乐学院的24岁大提琴手及前卫音乐圈中的主角。几个星期后,白南准和他的机器人K-456在摩尔曼参加的第二届纽约年度先锋音乐节 (Annual Avant Garde Festival)上同台表演,机器人播放了约翰·肯尼迪总统1961年的就职演说,并通过把豆子撒到大街上来“排泄”。

Nam June Paik, TV Cello, 1971, video tubes, TV chassis, Plexiglas boxes, electronics, wiring, wood base, fan, and photograph, dimensions variable. Photo: courtesy Walker Art Center

白南准计划在纽约住6个月。尽管他对纽约的第一印象是“像杜塞尔多夫一样丑陋,像巴黎一样肮脏”,他还是很快将那里当成了家,而摩尔曼在日后则成为了他最密切的合作者和缪斯。1969年到1972年,白南准为摩尔曼创作了四件用于表演的作品,分别是《TV Bra for Living Sculpture》(1969),《TV Cello》(1971),《TV Glasses》(1971)和《TV Bed》(1972)。每件作品既让人想到白南准机器人所带有的技术人文主义,同时它们又经由摩尔曼的身体参与而激活。作品《TV Bra》由两台微缩电视模型组成,它们连接在黑胶皮带上。摩尔曼在演奏大提琴时,胸前戴着这两台微型电视机,遮住她身体的其余部分。(就如《纽约客》的希尔顿·奥斯最近指出的,“摩尔曼抱着她的大提琴如同和它结了婚”。)作品《TV Cello》是三台电视的组合,最小的一台像三明治一般夹在中间,整个作品呈现乐器的形状,上面还附有竖直的四根粗线。当演奏开始时候,屏幕开始播放混有现场演出、摩尔曼及其他大提琴家演奏的影像。同样的,《TV Glasses》在覆盖摩尔曼眼睛的两个小屏幕上显示了实时图像。《TV Bed》由18个朝向天花板的显示器组成,摆放在床头板和床尾板的中间。虽然这些为表演而制作的有物理交互的作品,不能被称之为实用设备,但是,它们预示了可穿戴数字产品的到来——眼镜、耳机、手表、腕带,很多产品现在可用于播放视频、通信、测量心率、计步器。或者,通过把当日新闻中的三位图像投入到客厅这种方式,这些产品也能够模拟或是“增强”现实。很多可穿戴设备的设计是为了尽可能舒适地附着在身体上,这些设备构成了新的皮肤,而白南准在20世纪60年代就已经感受到了诸如此类的数字化的侵蚀,这也再次证实了他将科技与身体融合在一起的预言。

Peter Moore, Charlotte Moorman Performing Nam June Paik’s “Concerto for TV Cello and Videotapes”, 1971, gelatin silver print, framed: 10 1/4 × 16 1/4 inches (26 × 41.3 cm), Gift of Barbara Moore in memory of Peter Moore, Charlotte Moorman, and Frank Pileggi, 1994 © Barbara Moore/Licensed by VAGA, New York, NY. Courtesy Paula Cooper Gallery, New York

在之后的作品中,白南准使用动物、植物和自然事物,通过现场发生或录制的方式,来进一步探讨自然和科技的关系,以及探索技术发展可以模糊现实和表象之间的界线这一问题。在《Video Fish》(1975)中,装满了鱼的水族箱被摆放在播放着有鱼影像的监视器前。“真实的有鱼的水族箱环境和带录制的电视机环境并置在一起,这使监视器变成了鱼缸,而鱼缸变成了监视器,”研究白南淮的专家和策展人约翰·汉哈特(John Hanhardt)在1982年写道。“这里,再现和现实平等地融为一体。” 白南准对当下的压缩和对行为的录制,优雅地展现出生命和科技的悖论,而这也是白南准思考的核心,正如他对摩尔曼现场演出所创作的混合录像,这让观看者自己去区分现实和录像的再现。

Nam June Paik, TV Garden, 1974, single-channel video (color, sound) with live plants and monitors, dimensions variable, installed at the Whitney Museum of American Art, New York, 1982. Photo: Peter Moore

同样的,作品《TV Garden》(1974–1978)给录制的图像配以自然元素。设备放置在茂盛的植物中间好像明亮的电子花束,播放着白南准的《Global Groove》(1973),这是一个包罗万象的视听作品,结合了白南准的表演艺术家朋友凯奇、肯宁汉、摩尔曼等人的图像,韩国、非洲传统舞者以及美国爵士和摇滚的影像。在这里,白南准将植物的生长和电视的发展置于平行位置,后者是一种富饶的技术。《TV Garden》同样让人想起机遇的美丽,这在大自然以及白南准的影像、电视作品中也都显而易见。正如白南准自己解释的,“我的实验电视并不总是有趣,也不是总是无聊。就像是美丽的自然,并不是因为它美丽地变化着,而仅仅是因为它在变化所以美丽。” 卡尔文·汤姆斯金(Calvin Tomkins)在1975年写道,“白南准是凯奇真正的信徒,他并不想要创造反映他自身个性的东西。他所追求的是不确定性,是因机会产生的图像,而他发现彩色电视机中电子的行为真的充满了不确定性。”白南准形容他的主要媒介是“影像堆肥”(video compost): 他从似乎无尽的源头中提取图像,并将其再组合和再剪辑,他把科技的潜能诗意化进而与这个多元的星球相连接。

白南准作品图像的多样性不仅得益于他的全球化背景,也根植于他的音乐表演与合作创作。尽管通常来说雕塑只是一个静态的媒介,而在谈及白南准雕塑的活跃性和容纳性时,我们如何强调他早年的音乐家和作曲家的身份都不为过。白南准师从德国作曲家沃夫冈·福特纳(Wolfgang Fortner),随后1950年末他在科隆的电子音乐工作室工作,正是在那里他开始把“声音事件”(acoustic events)融入自己的音乐。通过被他称为“行为音乐”的表演和偶发作品,白南准像凯奇一样想要强调日常生活中的音乐,1950年代末到1960年初他带着这样的目的制作乐器,而观众则受邀进行演奏。这些乐器包括一台带有灯泡、电话和闹钟并经过改造的钢琴;配有铃铛的漏斗;一把用皮带绳捆住而可以在街上拖拽的提琴。

Nam June Paik, Zen for TV, 1963/75, altered television set, 22 7/8 × 17 × 14 1/4 inches (58 × 43 × 36 cm). Photo: courtesy Museum of Modern Art, New York

1963年,白南准创作了《Zen for TV》,这是一台竖起来放置的电视机,经由他的调制后屏幕上面只有一条笔直的线,让人想起弦乐器。两年之后,白南准带来作品《Magnet TV》(1965),他邀请观看者移动电视机上方的大磁铁来改变信号。这些早期作品中的表演和参与性在之后四十年白南准的电视雕塑创作中持续着,其中很多作品都邀请观看者一起参与。这些作品得到了观众的审视(就像人们在观看表演一样),对于这些作品来说这似乎是一种回报,因为它们不仅仅是简单地被看到了。

Nam June Paik, Magnet TV, 1965, television (black and white, silent) with magnet, 28 3/8 × 19 1/4× 24 1/2 inches (72 × 48.9 × 62.2 cm), Whitney Museum of American Art, New York, Purchased with funds from Dieter Rosenkranz. Photo: Robert E. Mates

电视承载了来自世界各地的图像,电视也是白南准艺术的一个自然而然的容器。1963年3月,他的首个个展在德国伍珀塔尔的帕纳斯画廊(Galerie Parnass)举办,展览中13台二手电视机被散落地摆放在画廊公寓内。白南准对电视的原件做出了调整以制造不同的效果,而在接下来的十天里他不断这么调试,使得这件作品不断持续,而他和他的同伴在此期间也不断对电视机和三台“准备完毕的钢琴”进行改进。博伊斯拿着一把斧子砍向了其中一台钢琴,作为一个即兴的“行动”。这个展览,被宣传为一场“音乐博览会——-电子电视”(Exposition of Music—Electronic Television),如今则被视为影像艺术的早期里程碑。“这是白南准第一次挪用电视技术,也标志着他努力对电视进行解构和把电视去神秘化的一生创作的开始,”汉哈特写道,“设备以各种造型随意地遍布在画廊中,每一台都变为一个乐器,从惯常的娱乐背景中剥离出来后以一种直接和物理的方式被搬运和摆布。”就这样,电视宣告自己是一种能提供连续的无尽的图像的新媒介。白南准将它们当成是科技、灵性、艺术、音乐和自然的交叉点。正如罗伯特·劳森伯格(Robert Rauschenberg)1951年创作的具有反思性的《White Paintings》和凯奇以普通声音作的曲子,白南准的电视机以现实作为框架。劳森伯格这样说自己的《White Paintings》,“是否是我创作了它们,这毫无关系。今天才是它们的创造者。” 对于这些改造后的电视机,白南准或许会说同样的话。

随着电视机在家庭的普及,白南准将它们看作是和画布一样能够进行各种有意义操作潜力的表面。身为一个艺术家,白南准在很年轻时被凯奇打开了音乐生活,被博伊斯和马塞尔·杜尚引向了日常物体的符号意义,白南准或许是更具有立场那杨去做的。白南准对新的创新感到欣喜并发现屏幕作为大量图像的框架大有用处,与此同时他的作品往往靠拼贴和手绘,属于绘画和雕塑的范畴。当他将所用的科技进一步人性化时,他的许多雕塑作品呈现人体形象或者带有人类的生理结构。这些作品包括机器人、画有脸部特点的电视屏幕以及在表演中穿戴的作品。

1996年,在经历了中风后,一向野心勃勃的白南准开始在他的电视雕塑中加入个人化的和精神性的思考。他创作了雕塑化的录像来向艺术家朋友致敬,他使用工作室里的旧电视和现成物品在上面绘画、雕刻,创作出多层次的作品,以此履行当他还是年轻的、坚定的艺术家时做出的承诺(当他组装Paik-Abe视频合成器时)——“像莱奥纳多(达芬奇)一样准确,像毕加索一样自由,像雷诺阿一样色彩斑斓,像蒙德里安一样深刻,像波洛克一样猛烈,像贾斯培·琼斯一样充满韵律地去塑造电视机这块屏幕画布。” 随着世界的连接日益紧密,明天的艺术家们会像白南准一样无比包容地创作他们的作品吗?

“中风后,白南准会坐在轮椅上面对工作室的办公台,周围是佛像、玩具、鸟笼、旧电视机、收音机、绘画纸、画布、笔刷、马克笔等等,”汉哈特回忆道。那时,自然影像给他带来安慰。部分的作品体现了白南准将科技、自然、表演和人类表达的力量融为一体的能力,比如有像标志性装置《Lion》(2005)一样充满强制感的作品,这是他最后的电视机雕塑的其中一件作品。

Nam June Paik, Lion, 2005, three-channel video (color, silent) with 2 plasma monitors, 26 CRT monitors, and wood lion with acrylic and permanent oil marker additions, 133 × 109 × 65 inches (337.8 × 276.9 × 165.1 cm). Photo: courtesy Nam June Paik Estate

《Lion》有28个显示屏,屏幕宽度从5到58英寸不等,组合形成了一个塔状的拱形,构成一座木头狮子雕像的框架,白南准用他的标志性电视象形文字在这尊雕像上纹身,并用英语、日语和韩语多次签名。屏幕展示了花朵、鱼儿和其他自然物种的电子生成图像,以及野外狮子的影像。狮子亦传递了白南准在垂暮之年的沉思精神:他的老友摩斯·肯宁汉的表演片段在花朵和动物群旁播放。

Nam June Paik in Miami, c. 1990. Photo: Brian Smith

1960年代末,机器人K-456继在摩尔曼的纽约年度先锋音乐节中表演后,又进行了其他多次亮相,1982年它又出现在惠特尼美术馆的回顾展中。白南准策划了一场演出,通过远程遥控让机器人穿过麦迪逊大街,接着被一辆车撞倒在人行道上。策划回顾展的汉哈特记得,“在接受电视新闻记者采访时时,他说这是21世纪的第一场灾难,我们正在练习如何应对它。这场灾难是一种由新技术带来的冲击,即事情失去控制,我们的生命和环境都受到威胁。”

白南准最具持久性的断言或许是宣称与生命有关的艺术现在也必须与技术相结合。正如策展人云翠兰(Michelle Yun)所说,“白南准很坚定地认为艺术家的责任是让科技始终服务于艺术和文化。”那些试图在生活和不可逃避的网络空间之间追求平衡的人或许会想到他在1986年做出的直接论断,即“我们的生活一半是自然的,一半是技术的。对半是好的。” 白南准将这不可回避的共存诗意化。

本文作者亚历山大·沃尔夫(Alexander Wolf)于2013年加入纽约高古轩,他曾为众多出版物撰文,包括《Modern Painters》、《Art in America》、《The Last Magazine》和《The New Republic》撰稿。近期,他还在高古轩季刊上发表了关于罗伯特·塞里恩(Robert Therrien)和马克·坦西(Mark Tansey)的文章。

编辑:江兵