沃霍尔从来没有象本雅明那样哀悼现代艺术灵光的消逝,灵性对他来说不过是一个遥远的故事。沃霍尔是彻底的虚无主义者,对他来说,一切都是虚空,生命毫无意义。

对于沃霍尔来说,一切都是虚空,生命毫无意义,因此,艺术也必然失去其意义。沃霍尔所信奉的,是博得里拉式的“超美学”。这种美学不信奉任何美学原则,其创作则是对某种事物的简单重复,一直重复到疯狂的程度。

沃霍尔的艺术并不是对现实的反讽,而是在类象的内爆中创造了一种超现实。所谓的超现实并没有实现任何意义和价值,而是意味着彻底的虚无主义。尼采式的虚无主义,在上帝之死的背景下,寄望于狄俄尼索斯精神,以癫狂的方式燃烧生命,因而仍有积极的成分。而沃霍尔的虚无主义和博得里拉的后现代理论一样,在绝对的颓丧中蕴含着无法抗拒的宿命。

沃霍尔与本雅明也完全不同。如果说本雅明《机械复制时代的艺术》一书,是对灵性消失的艺术之感伤的话,那么,作为机械复制时代艺术的代表,沃霍尔则意味着对灵性消失的艺术的礼赞。因着对灵性消失的绝望,本雅明服毒自杀了。因着对艺术本质的看穿,杜尚拒绝做艺术家,并与世俗生活保持了应有的距离。但沃霍尔与他们完全不同,沃霍尔在他的艺术中找到了快感,他拥抱流行的生活,并成为一个超级娱乐明星。虽然沃霍尔的快感是阴暗的,带有死亡般的腐烂,但他仍然乐此不疲,并在这样的状态中度过了自己惘然失意的一生。

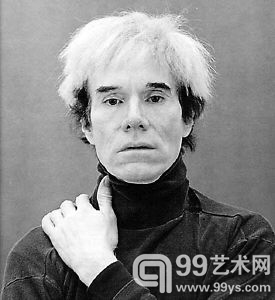

沃霍尔:超真实的艺术世界

就精神实质而言,沃霍尔与后现代理论家博得里拉如出一辙。博德里拉在福柯、德勒兹和加塔利之后,发展出了最为极端的后现代理论,并成为英语世界的精神领袖。博得里拉的成功不是西方的荣耀,而是西方的耻辱。作为一个社会学教授,博德里拉不仅发展了后现代理论,更将后现代理论渗透到社会领域,从而大力鼓吹一个后现代社会。博德里拉的后现代社会理论实质上没有任何批判性,而只是为晚期资本主义社会摇旗呐喊。

在《客体系统》(1968)一书中,博得里拉探讨了以消费品和服务的爆炸性增长为特征的大众消费系统。他颂赞新的社会秩序,认为其中蕴含着“新的技术秩序”、“新的环境”、“新的日常生活领域”、“新的道德”、“新的超级文明”。但博得里拉并不是一个乐观主义者,而是一个彻底的悲观主义者。在启蒙理性的种种乌托邦破灭之后,博得里拉将自由理想寄托于微观政治,寄托于黑人、妇女和同性恋者。事实上,博得里拉这种在微观社会领域和日常生活之中寻找革命因子的理想,比启蒙理性更加幼稚。

博得里拉以类象、内爆和超现实这三个核心概念来诠释后现代社会。他宣称,在一个媒体和信息泛滥的世界上,真实已经在形象和符号的迷雾中完全消逝了。我们迷失在类象,亦即事物的符号系统之中。而通过内爆,符号与真实之间的界限已经消失。这导致我们生活在超现实或超真实之中,而这种超真实比现实本身更为真实。毫无疑问,博得里拉对后现代社会的诠释是深刻的,但不是真实的。当启蒙理性最终离弃上帝这一神圣源头之后,世界就失去了真实。在一个没有信仰的世界上,现实是虚假的,而超现实的符号系统更是虚假的。博得里拉不是发现了新的真实,而是在超真实的迷雾中失去了对真实的判断。沃霍尔与博得里拉有着同样的迷惑。沃霍尔通过对玛丽莲·梦露、可乐瓶和罐头盒等形象的复制,而构筑了一个超现实的符号世界,但这个超现实的符号世界不是让我们清醒的真实,而是让我们更加糊涂的虚假。就本质而言,沃霍尔的创作已经弃绝了批判的锋芒,而满足于在梦游的状态中对世界进行机械的刻画。沃霍尔在创作这些作品时,灵魂不是苏醒的,而是僵死和麻木的。

沃霍尔的机械复制艺术表明世界的死亡,而世界的死亡意味着绝对存在、绝对主宰的死亡。这不过是尼采“上帝之死”哲学的进一步发展。尼采试图通过酒神狄俄尼索斯精神战胜荒谬的人生,而沃霍尔则干脆亲吻人生的荒谬。博得里拉用自己的后现代理论与沃霍尔呼应。博德里拉建议我们忘记福柯,他认为权力不仅因为撒播而无法确定其位置,而且它也以某种至今我们尚不清楚的方式被纯粹而直接地消解掉了。在博德里拉看来,权力不再是规戒性的,在媒体和信息社会中,权力已沦落为四处飘荡的符号的死权力,成为一种分散的、抽象的、脱离了物质基础的现象,因而根本无法去描绘其轨迹、结构、关系和效应。权力成了一种幻像,它已经变为符号,并在符号的基础上被创造出来。

沃霍尔的波普艺术正是这样一种符号系统。在沃霍尔的作品中,没有美、没有真实、没有价值、没有生命,当然也没有权力。如果沃霍尔的作品中有权力,也是一种死权力,其本质则是一种死亡。沃霍尔的艺术通过超真实的符号系统,再现了世界的死亡本质。这并不意味着沃霍尔的深刻和伟大,更不是他秉持某种崇高的使命,而只是无意中成了一个时代的代言人。

作为后艺术的沃霍尔艺术

沃霍尔的超真实世界意味着艺术的终结,而艺术终结的大背景是历史的终结。博得里拉在以类象、内爆和超现实概念诠释后现代世界之后,也进一步提出了历史的终结。博得里拉的历史终结观是建立在宇宙学基础之上的悲观论调,而不是基督教意义上的积极的末世论。圣经中的历史终结并不是虚无主义的世界末日,而是意味着审判之后的宇宙复兴,因此,历史的终结同时也是历史的开端。而博得里拉宣称,我们正面对着一个没有未来的未来,没有什么决定性的事件在等待着我们,因为一切均已完成了,已经都完美了,并且注定只能去无限地重复。同样的事件无休止地重复,这就是西方的后现代命运。

沃霍尔的艺术堪称是博得里拉理论的直接注解,他那些无聊的复制作品无疑是对晚期资本主义社会的真实写照。在80年代最雄心勃勃的文章《超政治,超性别,超美学》中,博得里拉指出,“超美学”已经渗透到了经济、政治、文化以及日常生活当中。艺术形式已经扩散渗透到了一切商品和客体之中,以至于所有的东西都成了一种美学符号。审美判断已不再可能。“在艺术问题上我们都是一些不可知论者:我们不再有任何美学信仰,不再信奉任何美学信条,要不然就信奉所有美学信条。在艺术市场上,漫天要价使得价格不再代表作品的相对价值,而只是表现了一种价值的疯狂。价值犹如癌症一样,以不可遏制之势向外扩散,超出了一切边界和限度。”

博得里拉还说:“一种价值的瘟疫,一种价值的普遍扩散……。为严谨起见,我们不应当再继续使用价值一词……”。这正是对沃霍尔艺术最恰当的描述。沃霍尔的作品是反审美的后艺术,在这种艺术中没有任何价值,也没有任何美学信仰,不再需要任何审美判断。然而,正是这样一种艺术,却创造了西方艺术的天价神话。沃霍尔那些毫无审美价值的作品,直到今天仍然受到市场的狂热追捧,这并不表明沃霍尔的艺术成就有多高,而是表现了一种“价值的疯狂”、“价值的瘟疫”,一种病入膏肓的癌症。

很多中国批评家认为沃霍尔的作品是对现实的反讽,这并不符合沃霍尔作品的实质。反讽和批判是审美现代性的特征,其中仍然蕴含着价值和审美判断。而沃霍尔的艺术作为反审美的后艺术,已经没有任何价值和审美判断。如果一个艺术家通过作品去反讽现实的话,他自己的生活应该与现实保持某种距离。但沃霍尔并非如此。他拥抱现实,执迷于做一个流行艺术偶像,并在其中乐此不疲。他选择那个时代最具代表性的流行文化作为符号,比如玛丽莲·梦露、可乐瓶、罐头盒等等,去大量复制,不能不说是对晚期资本主义社会现实的一种真实的写照。然而,这一切都不意味着沃霍尔是那个时代的思想家。或许他也深深地感受到了时代的病痛,但他同时又是一个以疾病为乐的人。正如一个吸毒者,他也许并不喜欢毒品,但又不能摆脱毒品给自己带来的感官的颤栗。正是高度发达的物质文化,麻木了人们的感官,也麻木了人们的灵魂。艺术,对于沃霍尔来说,已无创新可言。经过现代艺术在形式创新方面的穷尽和杜尚对艺术的解构,在现代性范畴内,艺术已经无力创新。于是,沃霍尔以复制代替原创,并且打破了艺术与日常用品的界限。这实际上意味着艺术本身存在的危机。

沃霍尔的波普艺术本质上不是后现代艺术,正如博得里拉的后现代理论不是真正的后现代理论一样。如果说现代性的核心是世界的祛魅的话,那么,后现代性的核心就是世界的返魅。自启蒙理性以来,现代文化就一直在祛魅的黑夜中沉沦,而唯一的拯救之路就是从祛魅向返魅的回归,也就是向灵性的回归。这是区分现代与后现代最核心的标志。因此,后现代艺术乃是灵性回归的艺术。就此而言,以沃霍尔为代表的波普艺术不是真正意义上的后现代艺术,而是现代艺术的回光返照,即晚期现代性的产物。

沃霍尔与虚无主义

返魅的后现代理应代表着价值的回归,但沃霍尔的艺术却浸透着虚无主义。博德里拉在《论虚无主义》中指出:假如做一名虚无主义者就是将系统的不可逆转的惯性以及对这种惯性的分析推至无可回转的地步,那么,我就是一名虚无主义者。假如做一名虚无主义者就是执着于消逝模式,而不再是生产模式,那么,我就是一名虚无主义者。消散、内爆、狂乱地挥霍。

沃霍尔的作品正是一种狂乱的挥霍,他的创作不再具有生产意义。因为,正如博得里拉所指出的,后现代世界不存在意义,它是一个虚无的世界,在这个世界中,理论漂浮于虚空之中,没有任何可供停泊的安全港湾。与尼采的积极虚无主义不同,博德里拉的虚无主义没有欢乐、没有活力,没有对美好未来的期望。这也正是沃霍尔艺术的本质。博德里拉声称,在艺术领域,一切可能的艺术形式与功能均告枯竭,理论同样枯竭了自身。在《公元2000年已经来临》中,博德里拉指出,世界并不是辩证的,它在走向极端而非均衡;它热衷于彻底的对抗而非和谐或综合。它遵循的原则就是魔鬼撒旦的原则。无疑,沃霍尔的艺术同样遵循了魔鬼撒旦的原则。

虽然博得里拉以批判的口吻提到撒旦,但是他对撒旦的计谋仍然一无所知,甚至莫名其妙地成了撒旦计谋的合作者。博德里拉没有继续发展后现代理论,而是转向了形而上学。博得里拉的形而上学是思想史上最古怪、最离奇的形而上学,与传统形而上学完全不同。博得里拉认为,自古以来,形而上学就一直试图探讨终极实体,而现代哲学的主客二分则为人们提供了进行形而上学研究的基本框架。主体性哲学维持了主体对客体的优势地位,而现代形而上学则使这种状况合法化。现在,依照博德里拉的看法,这场游戏已经结束,因为主体应当放弃它要求主宰客体世界的任何借口。至此,博得里拉似乎已经抵达了真理的大门。然而,遗憾的是,他并没有进一步迈进真理的殿堂,而是突然转身南辕北辙了。

在《宿命策略》中,博德里拉认为,在高科技社会中,客体已经取代主体的地位并主宰了不幸的主体。而博德里拉的客体是以神秘的方式进行统治,这个客体是邪恶的客体。所谓宿命策略,就是追逐某种行动过程或发展轨迹直至其极限,而且突破其局限,超越其界限。媒体信息的迅速增加,癌细胞及淫秽作品的扩散,还有当代社会的大众等都属于宿命策略,借助这种策略,客体得到了迅速增加,继而扩散到了极限,并在超越迄今所能设想到的一切极限的过程中,产生出某种不同的东西。博德里拉将客体拟人化了,认为它也具有自己的计谋和策略,这是它的形而上学最出格的部分。遗憾的是,在终结主体命运的同时,博得里拉没有把目光转向神圣的客体,即圣经中的上帝,而是把客体等同于某种神秘、邪恶的实在。也就是说,博得里拉把自己所批判的魔鬼撒旦当成终极客体了。魔鬼撒旦确实具有自己的人格,它用符号化的世界奴役人类,同时也走到了自己的极限。博得里拉不认识魔鬼撒旦的本质,他认为一个邪恶、虚无的世界一定有一个邪恶的源头,却不知世界的邪恶和虚无虽然是魔鬼撒旦的计谋,但撒旦却绝不是世界的本源。博得里拉迷失在自己怪诞的形而上学之中,却不肯转向神圣的真理之光。

沃霍尔的艺术与博得里拉的形而上学堪称异曲同工。博得里拉对付邪恶客体的策略是顺从它,使之发挥到极限而死亡。沃霍尔的艺术正是这样一种顺从撒旦的艺术。而事实上,作为邪恶客体的撒旦将走到自己的极限,它所设计的虚无主义文化的必然命运唯有死亡。我们无须象博德里拉和沃霍尔那样顺从撒旦的策略,它也会自己走进自己挖掘的坟墓。

沃霍尔从来没有象本雅明那样哀悼现代艺术灵光的消逝,灵性对他来说已经是一个遥远的故事。沃霍尔是彻底的虚无主义者,对他来说,一切都是虚空,生命毫无意义。作为上个世纪60年代的偶像,沃霍尔代表了个人主义的美国。那是美国历史上最为沉沦的年代,是疯狂的现代主义的午夜时分。那个时代流行的是披头士、滚石乐队、同性恋、毒品,瞬间和感性取代了永恒和理性,一种堕落的民主思想成为时代的主流。这一切都是启蒙理性以来,现代人离弃神之后的最终结果。对于沃霍尔被捧为美国的英雄,我们只能说,这是一个时代的悲剧。今天,美国早已开始反思20世纪60年代那个非理性的时期。如果我们仍将沃霍尔奉若神明,无疑将陷入撒旦所设下的圈套。博得里拉和沃霍尔都是这个圈套中的俘虏。

【编辑:赵丹】