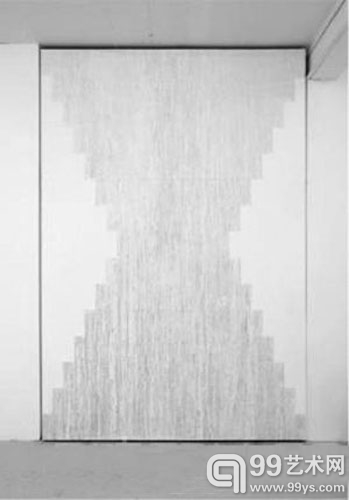

乔治-亨利作品“Kenneth” 水泥壁画

那么,怎样的艺术才是有潜力的艺术呢?

具有意义的判断,必须要传达某种客观性的事实。然而关于艺术的判断是一种美学判断,它必然是主观性的,而不是关于事实的声明。人们评判艺术,可以出于个人的爱好,这是一种基于情感的判断,与个人和艺术家及其作品的关系有关;人们评判艺术,也可以出于政治上的考量,然而政治上“正确”的艺术却未必是好的艺术;人们评判艺术,还可以出于技术上的因素,它可能采用了极其创新的技法与科技,例如“新媒体”艺术。然而,所有这些,其实都与艺术的本质无关,因为它们都不是以艺术的方式,从美学的角度来看待艺术。

于是,我们又不得不回到一个似乎已经是老生常谈的问题,那就是关于艺术原创性的判断。如果我们去除掉关于某件作品的情感因素、政治因素、技术因素,会发现对它所进行的好坏判断,在根本上还是取决于这件作品原创性的有无。康德曾经将艺术天才定义为一种无法用规则来定义的创造才能,即这种艺术不是陈词滥调的模仿,而是提供了一种看待现实的新方式,正如艺术史上种种艺术流派的更替,后继者都是以充满活力、富于创造的新方式,对前者的不断突破与反叛。

早在二十多年前,阿瑟-丹托(Arthur Danto)就宣告了“艺术的终结”。丹托并不是给艺术判了死刑,而是以此来描述艺术世界的惨淡状态。一方面,当今的世界,不再如以往那样,可以由某一种艺术来引领视觉文化;而另一方面,当代的艺术创造也无法与日益强大的流行视觉文化与娱乐文化相匹敌。而艺术之所以成为艺术,最终还是在于每一位艺术家,都能够创造出一个属于自己的独特世界,这个世界独立自足,无需向观众解释自己,反而是要观众自己去挖掘、去学习、去认知。这也意味着,艺术的终结,终结在多元化。

丹托在上个世纪八十年代并没能预见到今天艺术市场的火热,然而这背后必然需要艺术创作的风生水起作为依托。今天的艺术,必定要在具有突破以往的原创性的基础上,同时呈现出多元化的面貌,才能具有强大的发展潜力。在众多古代、现代和当代艺术大师的历史地位与市场价值已经基本尘埃落定的情况下,青年艺术家们将会有怎样的表现,他们将会如何塑造未来的艺术,我们拭目以待。(沙尚琪)

【编辑:陈耀杰】

编辑:陈耀杰