园博园涂鸦作品

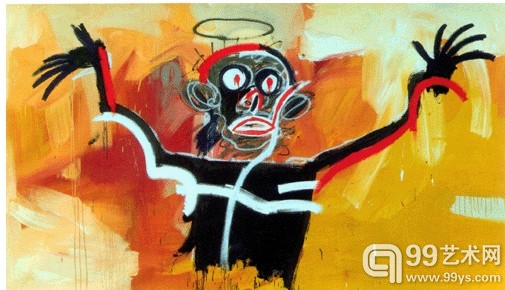

巴斯奎特涂鸦作品

近日,北京园博园举办创意涂鸦活动,园博园北部的京原线、西长线两条铁路线上的18个桥墩,成了画布,来自全国各地的涂鸦爱好者们以“我的梦北京梦中国梦”为主题,展开创作。

据介绍,这些大桥墩,高达8米,当天涂鸦活动的创作面积达2600平方米,远超过上海汶水路1000平方米的“世界最大的单一主题涂鸦墙”。上午10点,画师们已经汇聚到大桥底下。路边的水泥台上,摆着一溜纸箱,打开,是五颜六色的颜料瓶。箱子旁放着一串红色的小水桶。身穿迷彩服的画师们,正在用水桶调着颜色。桥墩下,早到的画师们身系安全带,已经爬上了搭好的钢架,开始用白色粉笔在桥墩表面打草稿。多条铁路线穿园而过,是北京园博园的一大特色。这些桥墩,新建的是光秃秃的灰色,年久的已经发黄发黑。矗立在园中,视觉效果较差。“是劣势,也能转化为优势。”园博园总设计师之一的端木歧说,在规划设计之初,设计师们就不想回避这个矛盾,“可以通过涂鸦、立体种植等技术手段,变丑为美”。

本次涂鸦活动,早在几个月前就开始征集作品。“要求以园林艺术、绿色环保、未来科技为创意基础。能够展示设计者梦想中的园林和风景中的生活。”园博会运行调度中心相关负责人顾晓园介绍,有来自全国50多名设计者的近百幅原创作品入围,经专家论证,最终有18幅作品脱颖而出。

巴斯奎特涂鸦艺术

在巴斯奎特的所有注释中,最牛的,就是他的涂鸦。

现在回过头去看,巴斯奎特的画画很像是天赐的能力,读书的时候,他和同学就搞了一本儿童读物,他笔下经常出现的元素包括:希区柯克电影中的人物,汽车,连环 画。在光明正大地逃学之后,他开始真正成为一个街头小混混。在很长一段时间,他的人生用八个字可以概括:泡妞,吸毒,打架,涂鸦。

他的涂鸦,巴斯奎特在很早就形成了一套自己的符号和文字,包含诗意的象征,哲学化的内涵和讽刺性的寓意,波多黎各、非洲和波普艺术的影响。每幅涂鸦旁,他用魔幻 记号笔签上“SAMO”的记号,意思是“老掉牙的臭狗屎”,不知是在骂自己还是在诅咒这个社会。画在哪儿并不重要,纽约地铁的车厢,酒吧的外墙,华盛顿广 场公园的纸板箱,都是巴斯奎特的天堂。他画得也很随便,材料都很便宜,泼洒油彩,喷漆罐,再加上丙烯油画棒。

巴斯奎特喜欢扎着马步绘画, 如果有一个镜头从后面摇过去的话,会看到一个很好玩的发型——这个发型也是他的标志之一。前面尖尖的部分剃掉了,像半个光头,但后面的头发密密麻麻,被扎 成了长发绺。对于这个发型,巴斯奎特曾经跟密友得意洋洋地解释:如果我去找工作,正面望去,人家会说,这真是个干净的年轻人,然后雇用我,但是,当我转 身,他们就看到爆炸式的长发绺,然后懊悔——哦,天哪,我们做了什么呀。

在街头涂鸦,你可以想象了,并不受待见,经常画了一半就跑路,那 些撵着他屁股跑的警察完全想不到吧,这个人日后会成为superstar。那段时间,他完全从家庭中独立出来了,经常穷得一塌糊涂,所以,巴斯奎特经常会 制作T恤衫和明信片,拿到华盛顿广场和纽约现代艺术馆的门口卖。销路不赖,赚得不多。籍籍无名的小子,还想怎样?即便到现在,纽约街头一抓一大把。当时 Powell看到了巴斯奎特的涂鸦,大为欣赏,就介绍给沃霍尔。沃霍尔当然很大牌,没有马上跑去见面,而是自己跑去买了一张巴斯奎特手绘的明信片,顿时惊 为天人。“他是个非凡的天才!”他对Powell说。

巴斯奎特的作品带有一种愤怒的情绪,他常常画一些双手举起、张着嘴的愤怒的黑人形 象。随着奥巴马的走马上任,艺术界对黑人艺术家的关注热情一度空前高涨,作品拍卖价也水涨船高。2007年,他的《无题》(1981)的拍卖价达到 1460万美元。隔年《无敌拳击手》也拍出1352万美元。

“问题青少年”的涂鸦艺术

在上世纪60年代的美国,一些被压抑的阶层,借助涂鸦这种方式,在大街小巷的墙壁上进行涂鸦,发泄内心不满以及情绪。这种基于心理冲动创造出来的涂鸦作品, 带有强烈的反叛色彩,具有反传统、反社会的倾向,表达了他们反抗体制、表达不满、控诉社会的态度。无论是他们涂鸦的场所,还是涂鸦的内容,都表现出很强的针对性和反判性,这无疑会对公共空间、城市环境形成一种冒犯。

涂鸦艺术家大多是劳动阶级的后代,并且大都具有较强的反叛意识,即我们所说的“问题青少年问题”可以做两方面的解释:

1,他们有问题意识,这使他们涂鸦的内容具有很强的时效性、针对性和挑战性,提出有价值“问题”是对现实最强烈的批判方式。

2,它们本身就是问题的载体——吸毒,斗殴,奇装异服,神出鬼没,露宿街头,另类聚会。这样一种人群的存在,本身就是社会的不安定因素。

作为涂鸦艺术家,在充满禁忌的空间发出自己的声音,除了具备相当的胆量,精神状态是其创作源泉所在,也是其挑战即成惯例的动力所在。下文列举三位美国涂鸦艺术家的精神状态的一个层面。

基思-哈林:越界的兴奋

我一直对一张基思-哈林的照片感兴趣,照片中的基思,哈林攀援于铁丝网墙上,目光警觉,动作敏捷、紧张。“墙”显然是边界的象征,对边界不停的触犯,正是我 所理解的涂鸦艺术的题中之意。哈林这张照片表现了涂鸦艺术家应具有的品质:反叛、不停止的触犯,对惊恐不安状态的情有独钟,对既定事物的警觉,对超越边 界、跨越禁忌所带来的兴奋的沉迷。

让—米歇尔-巴斯基亚:疏离于社会的生存状态

巴斯 基亚童年就擅长阅读,但高中时离开了学校,很大程度上依靠自学。17岁时,他就离开了家庭。1977年至1979年,他一直居无定所,很多时候露宿街头, 有时候住在废弃建筑或朋友家里。1980年,巴斯基亚在反正统文化的“时代广场展”中脱颖而出,此后声名鹊起。尽管来自街头,但巴斯基亚身上却极少有“暴 富”后的忘乎所以,“他的工作室里只有一台简陋的电视机和床,地上就是艺术史的书籍和画册,画挂满了四壁。”1987年,安迪-沃霍尔遭枪击去世后,巴斯 基亚深居简出。1988年8月12日,巴奎斯特因过量服用海洛因去世。

戴维-沃伊纳洛维克茨:不被接受的过去经历与时下创作

“我 觉得我的整个生命就像是从社会边缘之外探究社会的情况,我遇到了如此多的事情,那都是被认为应当受到谴责的事情——同性恋或者是在孩子时做过的男童妓,又 或者是缺乏教育。我的这一生都一直企盼着被这个世界所接纳,但是,我唯一能被接纳的途径就是要否定我所遇到的所有那些事情。在我被确诊得(艾滋)病的那一 刻,我就完全放弃了这种奢望。我开始意识到,那些我不能被接纳的地方,还有我与众不同的生活道路,正是我生命中最有意义的部分。我可以把这种异化当做一种 工具,去表现一种真我的感觉”。

编辑:admin