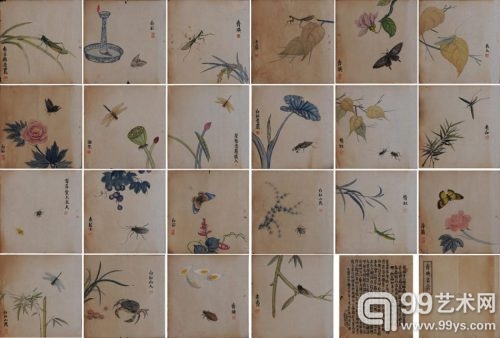

欣赏齐白石的画作,观者往往会有这样一个印象:齐白石的画如此高深又如此通俗,既有传统文人画的雅致又有来自民间的朴素味道,真正做到了雅俗共赏。不管欣赏者的文化层次还是兴趣爱好有多大差异,总可以在他的画中找到共鸣,这就是贯穿在作品里的劳动人民的思想感情。齐白石的作品洋溢着朴素的情操、乐观的气概。他通过对生活的捕捉,能把俗升华为雅,特别是题画的点缀,使得他的画有非比寻常的纵深感和丰富感。

醇厚的民间意识

齐白石出身于农民家庭,12岁学木匠,成为家乡的雕花名手,这期间也在刻苦学画。到了27岁,他的艺术天才为当地的文人所重视,帮助他拜师,于是和当地一些文人有了往来,因而有机会接触古今山水名作。历史上山水画家对待山水的态度,大概可以分为两类:一类认为凡天下山水都是造物为文人雅士所设,不能为凡夫俗子所赏,山水画家必须涤尽人间烟火气,他们的作品愈是飘逸超脱,其品类愈高;另一类认为山水虽为造物所设,但离不开人间享用,要可观、可游、可居,才算好山水。后者比较接近人情;可是他们认为可观、可游、可居的山水,不一定是凡夫俗子可观、可进、可居的地方。

齐白石在生活上和士大夫文人有了广泛的接触,但仍始终保持了劳动人民的淳朴品质,并且一改文人画只能以梅兰竹菊入画的藩篱,凡日常生活场景皆可入画:“满园蔬菜绕门青”,“家家田舍识蔬香”,最有趣的是这一首:

删除草木打虚花,却笑平生为口嗟。

新种葡萄难满架,复将空处补丝瓜。

这些看来平常的事物到了他手底似乎都可以点石成金,化腐朽为神奇。他的作品表现出了民间气派和民族传统的高度统一,画中总是响彻着一种世俗的、生意盎然的愉悦情调,满眼天趣之中透露着对劳动生活的挚爱和信赖,俗中寓雅,雅中见俗。

浓浓的思乡情怀

1917年,为避家乡兵匪之乱,齐白石离开家乡,只身赴京;后又因张勋复辟之乱随郭葆生避居天津租界数日,回京后的齐白石以卖画、刻印为生。像许多文人一样,齐白石刚开始“北漂”时,就抑制不住思乡之情,写下了《燕京果盛有怀小园》:“家园尚剩种花地,梨橘葡萄四角多。安得赶山鞭在手,一家草木过黄河。”他画小鸡与葫芦所题写的“昨夜梦还家山所见”更是寄托了对家乡的无限思念。感时怀乡,念及家中亲人,愁思百结,手中的画笔成了他宣泄情感的主要工具了。第二年,他在画《石榴》时题:

庚申夏,故乡大旱。秋八月,天雨时行,石榴始能着花,余还家已十一月矣,其实大不盈盏,越明年灯节后其实始熟,此岂老天有意怜我未归人耶?

几句话,语浅情浓,饶有诗意。

齐白石以文人特有的方式,通过题跋记述了过去的一些往事,将情感延伸到了画外。在他的晚年这种乡愁则表现得更为突出,通过书画题跋表述对故乡、亲人的忆念及愈老弥深的赤子之情,作为“寻常百姓人家”的“杏子坞老民”,齐白石时时忆念或歌咏自己中年在家乡半劳动半文艺的生活。如题《竹院围棋图》 :

阖辟纵横万竹间,且消日月两转闲。

笑侬尤胜林和靖,除却能棋粪可担。

对自己既能下棋又能担粪的生活追怀不已。“担粪”这样的事,很难出于文人雅士之口,在齐白石这位民间匠人出身的大画家笔下,却充满生活情趣。

齐白石60岁时仍怀着赤子之心回忆童年生活:

儿戏追思常砍竹,星塘屋后路高低。

而今老子年六十,恍惚昨朝作马骑。 (题《画竹》)

编辑:文凌佳