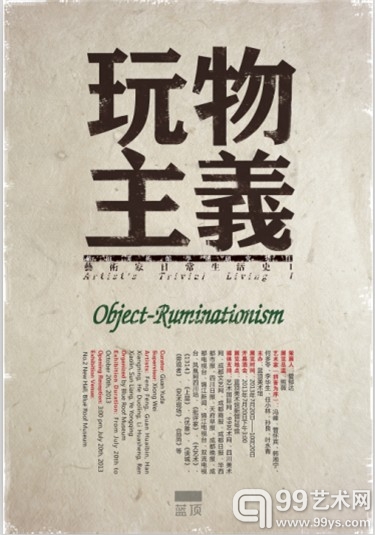

展览海报

一、全球化时代的中国文化艺术方位

由于交通、通讯等方面的飞速发展,地球正在逐渐变为一个村落,人与人彼此的关系越来越密切。但是,“全球化”并非“天下一家”加“文化多元”,从根本上说,全球化是资本主义生产体系在新的历史条件和技术条件下所作的新一轮合理化调配。这个进程带有很强的选择性。我们应该越过经济和技术层面,看到“全球化”背后所隐藏的特殊的文化价值论述。这种假“普遍”之名的特殊价值观决定了全球化过程内在的文化单一性和压抑性。因此,今天的中国艺术家不得不考虑的是,如何在“全球化”的背景下保持文化的自主性?如何让价值的、伦理的、日常生活世界的连续性按照自身的逻辑展开,而不是又一次被强行纳入一种“世界文化艺术主流”的话语和价值系统中去。这并不是说,面对全球化过程,我们一定要强调中国文化艺术的特殊性、不可兼容性,甚至对抗性;而是说我们要在历史发展的非连续性当中考虑连续性的问题,要寻找一个中国艺术现代性历史经验的当代表达形式。

艺术方位实际上就是不同文化和价值体系之间的互相竞争。中国当代艺术如何在当代西方各种强势文化的影响下进行自我定位和自我构想,这实际上也就是一个争取自主性,并由此参与界定世界文化艺术和世界历史的问题。它反映出一个民族的根本性的文化抱负和自我期待。

在当前“全球化”和文化多元的语境中,艺术如果不能与经济生活、社会生活和日常生活的根本的价值取向相结合,它就变成了一种毫无意义的抽象。离开“我们要做什么人”的问题,离开“我们如何为自己的艺术作辩护,说明它存在的理由”的问题,艺术就会要么沦为一种本质主义的神话,要么蜕变为一种唯名论的虚无。现代西方文化艺术的内在活力,就是因为它在不断地自我认识、自我界定、自我批判和自我超越的过程中,把未来的挑战和传统的重新解释结合起来。文艺复兴以来的西方并非像我们想象的那样是一个整体,而是一个充满断裂、紧张、冲突和危机的构造。现代西方解决危机与延续传统的努力是同一件事情的两个方面。

“全球化”问题可能为中国艺术界的思考提供了一个很好的切入点。我们应该扭转以往那种单纯地认为现代化就是西化,现代化就是反传统的思维方式。那种认为现在有一种普遍的东西,有一种文明的主流,中国只要靠上去、融入进去就行了的看法,其实不是放弃了民族文化艺术传统的特殊性,而是放弃了对这种特殊性内在的普遍性因素和普遍性价值的信心和肯定。

最近几年,中国当代艺术回归传统的声音越来越强烈。“溪山清远”、“中国性”等展览就是这样一种试图重写宏大历史的文化实践。但是中国当代艺术怎样回到传统?取决于我们怎样理解自己的现在和怎样设想自己的未来。对“现在”和“未来”的界定其实就决定着我们对“历史”的叙述。在这一点上中国和西方是一样的。西方人对自身传统的界定,对什么是西方文明的讨论,完全取决于他们现在在做什么和下一步准备做什么?对于他们来说,回到传统并不等于死抱住古希腊、罗马和文艺复兴,而是取决于他们对古希腊、罗马和文艺复兴的当代解释,而这种解释和启示,也就取决于他们今天如何应对和处理当前的诸如“全球化”和“现代性”这样的问题。

“回到传统”,并不是要在日常生活中作一个“传统式”的人,而是要参与到西方文化的讨论中,参与到当代重大现象的分析中。这些当代现象和事件是我们自己的当代艺术史和现代性经验的组成部分,是我们自己的世界艺术史。不这样,我们对传统的讨论可能就碰不到真正的问题。事实上我们也不可能绕过当代、躲过现代西方艺术去谈论和接续传统。只有在与时代的正面的碰撞中,我们才能更清楚地认识中国文化传统。八五新潮“文化热”期间,中国艺术家对西方现代艺术的研究和模仿,迄今已经成为“当代中国文化意识”的核心部分,突破了中学、西学二元对立的界限。其实也就是对当代性问题的介入。

二、为什么要做这个展览?

这个展览的缘起,与我对中国当代艺术史的长期观察和立场有关。策展人希望做到的是,某种片断式的艺术思想和生活方式的叙述,而不是编年史式的事件记录。它首先是作者关于中国当代艺术史微观写作的批评性陈述,这些“絮语”(Whisper)式的陈述涉及到叙事方式、研究方法以及价值重估、个人旨趣等等方面;其次,和艺术史上所有命名一样,作为展览主题的“玩物主义”(Object-Ruminationism)只是一个概括性的说法,主要用来表述中国当代艺术最近这十年越来越明显的一种趋势:本土的、传统的文化的自觉、回归与艺术家日常生活世界的重建。之所以选择冯峰、管怀宾、何多苓、韩湘宁、李华生、任小林、孙良、叶永青这八位个性、风格截然不同,年龄跨度超过一个世纪的艺术家来作为“艺术家日常生活史”(Artist΄s Trivial Living)的研究对象,是因为他们的经历和艺术创造都溢出了他们各自所处的时代和生活环境,但在“玩”,玩心或玩物,也就是游戏性地、特立独行地自由纵横穿越于艺术世界和生活世界之间的才情和创造力,这些方面,却是惊人的相似。与当今流行的艺术潮流不同,这八位艺术家都是非典型或具有代表性的:他们生活在这个时代模式的范围内,每一个人的生活都有它自己的模式,而每一位个人又都是一个例外。

1、微观叙事的历史:近年来,雄心勃勃的“重写”或“改造”历史的风潮弥漫着整个中国当代艺术界,使得能不能进入“历史”?成为许多艺术家关注的问题和挥之不去的焦虑。尽管科林伍德(Robin George Collingwood)宣称:“一切历史都是当代史”——以当下现实问题向过去的经验提问,难道不正是历史写作的意义所在吗?但是,关于“历史”,特别是“当代史”的写作,一直是个隐含着极大风险的难题。这里,一方面固然是因为,“当代史”的写作不可避免地要与当代艺术体制中的权力运作发生纠缠;另一方面,如何讲述“历史”?讲些什么样的“历史”?也一直是个颇多争论、值得商榷的问题。

大历史中的宏大叙事向人们显示了一种拥有权威性的集体话语,这种权威性的集体话语则确认了这种写法的合理性。然而这种模式,在颠覆旧的历史叙事方式和构建新的历史叙事方式的同时,又产生了新的历史叙事方式的盲点,因为这种集体话语只能写一种叙述模式的历史,或只能写很多很多种一模一样的叙述模式的历史。

当一种历史叙事成为中心和权威话语时,它总是会遮蔽和压抑另一种历史记忆和历史叙事。而此时“另一种”历史记忆和历史叙事的出现,才具有颠覆的意义。近年来,历史叙事的价值取向、研究视域和研究资源及历史叙述方式,在悄悄发生变化。从中心到边缘;从经典到一般;从精英思想到生活观念;从社会变动和政治变动到历史中生活样式的变化;从重大政治事件到人的衣食住行变化的历史细节,等等。这些转型提醒我们:当代艺术史的研究,完全可以通过对艺术家及其作品丰富的历史细节、具体的文化语境和日常生活史现场的重构与深入讨论,颠覆只有一种写法的宏大历史叙述定势和集体话语权威。为中国当代艺术研究和历史的另一种写法提供不同于宏大叙事的真实文本。

2、研究方法与策展理念:毫无疑问,在一般艺术史研究中,艺术家及其作品往往处于中心地位。古希腊以来艺术史写作中对艺术家神话和魅力的传说,支配了现代主义之前的艺术史研究与叙事。现代主义之后,这一叙事模式尽管有所式微,但其影响仍然不容小视。中国当代艺术史写作中的“造神”运动,其诱因尽管可归结为艺术资本主义的商业驱动,但是,“造神”的历史主义诉求与渴望不朽的肉身本能,或许才是这一“造神”运动的根本原因。所以,有关中国当代艺术史的叙事和写作,如何在启动历史事实的同时,也复活研究者自身的生命?便成为一个研究者与研究对象“休戚与共”的问题。历史话语的重建,是当今每一个中国当代艺术史研究者必须面对的问题。卡西尔(Ernst Cassirer)说:“历史学家必须学会阅读和解释他的各种文献和遗迹——不是把它们仅仅当做过去的死东西,而是看作来自以往活生生的信息,这些信息在用它们自己的语言向我们说话,然而,这些信息的符号内容并不是直接可观察的,使它们开口说话并使我们理解它们的语言正是语言学家、语文文献学家以及历史学家的工作……历史就是力图把所有的这些零乱的东西、把过去杂乱无章的枝节末梢融合在一起,综合起来浇注成新的样态。”( 《人论》第十章《历史》,甘阳译,224-225页,上海译文出版社,1986。)

所以此次展览虽然出自研究者和策展人长期以来的一个研究课题,却并非一个命题式的展览。也就是说,“艺术家日常生活史Ⅰ:玩物主义”(Artst΄s Trivial LivingⅠ: Object-Runminationism),作为一个展览的呈现,只是研究者对中国当代艺术历史写作诸多问题争论的一个响应:这种响应当然也显示了作者关于历史叙事的立场、观点和态度,更重要的是,这种态度、立场和观点并非纯粹客观、中立的,对艺术家的选择和叙述角度也表明了作者对中国文化的根本性的抱负和自我期待。

说到具体的研究旨趣、方法和策展理念。本人试图在艺术家的作品(图像)、艺术文献和实物三者的交汇点之间,穷尽与研究对象的主体——艺术家相关的资料,以一种类似福柯(Michel Foucault)所谓“知识考古学”的方法,从而在时间与空间上,在实物、图像与文字文本上,囊括艺术家及其作品历时性与共时性的形态特征及其变化发展源流,使作者由“知识考古”而重新发掘、诠释和发现的历史细节,能发前人所未发,拥有坚实的文献基础和无可置疑的真实性与证明力。实现充满历史细节的日常生活史的现场重构,重新发现和建构被宏大叙事遮蔽的历史丰富性和多元性。以期为历史叙事的真正改变带来新的眼光和知识背景,真正实现历史的重构和改写。

编辑:李洪雷