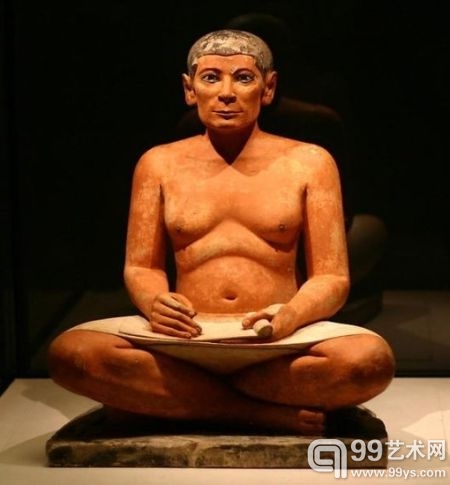

现藏于法国巴黎卢浮宫的古埃及书吏塑像

拿破仑1798年抵达埃及时,吉萨地区狮身人面像的颈部以下的部分还依然被沙掩埋着,直到1817年才开始清理,至1926年,它的整个身躯才完全露出沙面。

在2011年开罗的骚乱中,盗贼趁乱闯入开罗的埃及博物馆行窃。

埃及政府显然陷入了两难的绝望境地:一方面,作为国民经济支柱产业之一的旅游业不能受到限制;另一方面,国家没有足够的资金对濒危文物进行彻底的修复或加以永久性的保护。

近日埃及处于多事之秋,连日来的政局动荡使其成为国际关注的焦点。在动荡的时局中,世界上最古老的文明之一——古埃及文明的相关遗存和文物的保护也遭遇到严峻的挑战。但是,这或许仅仅是这一璀璨文明所经历过的无数劫难之一。德国海德堡大学埃及学博士、首都师范大学历史系教授金寿福近日就诞生于西方工业化及殖民主义进程下的埃及考古学与当下埃及文物保护现状接受了《东方早报·艺术评论》的专访。

《东方早报·艺术评论》(以下简称“艺术评论”):埃及政局近年来动荡不断,这对于埃及的文物保护有什么影响吗?

金寿福:2011年1月,有暴徒在混乱的政局的掩护下,砸破博物馆的玻璃并偷走了数件文物,最后追回来了数件,而当时的埃及文物最高委员会秘书长哈瓦斯甚至声称将建议设立专门的文物警察。与两年前不同的是,最近几个月埃及发生的事件,似乎对文物并没有造成很大的破坏。现在,旅游业在埃及国民经济中的地位越来越重要。从19世纪中期开始,埃及不断地尝试借助工业化走上现代化的道路,但是收效甚微。对自然资源匮乏、人口众多的埃及来说,保护文物和发展与之相关的旅游业似乎是唯一一个至少在短时间内能够奏效的手段。与之相关联,埃及政府在文物保护方面做了很多努力,制定了严格的文物法。上个世纪德国一个博物馆购买了一件古埃及文物,买家称购买时不知其为非法盗挖所得。埃及政府得知以后,不仅索回了文物,而且拒绝向该博物馆相关人员签发入境签证。在向游客展示位于吉萨的金字塔和位于卢克索的王陵和官吏墓时,埃及文物部门也采取了许多旨在保护这些古迹的措施,比如周期性地关闭一部分金字塔和墓室,在墓道内架设隔离带等。尽管有这些预防性手段,埃及文物尤其是露天的神庙建筑破损的趋势无法阻止。土地的盐碱化加速了建筑物地基部分被腐蚀的进程,有些悲观的学者预测,大约一百年以后,如今仍屹立在埃及土地上的古代建筑将不复存在,犹如一个世纪前神庙和墓室墙壁上的彩色壁画和浮雕都不见了踪影,只能在图册或照片中领略它们当时令人叹为观止的壮观。文物是不可再生的珍稀品,埃及政府显然陷入了两难的绝望境地。一方面,作为国民经济支柱产业之一的旅游业不能受到限制,反而应当大力发展;另一方面,国家没有足够的资金对濒危文物进行彻底的修复或加以永久性的保护。选址于吉萨高地的新埃及博物馆原来预计2002年建成开馆,借以庆祝老馆落成一百周年,不料后来工期由于各种原因被拖延。即便保守的人当时也以为,历尽沧桑的埃及博物馆值一百一十周年庆时总能够光荣退休。不料,紧邻解放广场的这座建筑物甚至目睹了波澜壮阔和马拉松式的民主进程,但是位于开罗西南郊应当接替它的新馆仍然遥遥无期。

艺术评论:目前各国在埃及的考古活动是怎样的?埃及是如何看待外国人在本国从事考古发掘活动的?

金寿福:埃及在传统上就是既缺乏考古资金,也欠缺考古技术。所以100多年来,埃及都是采取这样一个模式,即西方国家出人出钱,埃及发放许可。埃及进行的考古发掘,会需要雇佣当地的民工来帮忙,这能解决就业,而考古队也会在本地产生消费,所以考古活动居然是埃及的创汇手段。

外国来的考古工作者把考古的成果(在殖民时代就是直接把出土文物带回到西方的博物馆成为藏品了)带回去以后,也能为埃及做宣传,当很多西方观众在博物馆看到埃及的文物,有可能会萌发到埃及去现场看一下的念头,这样也会促进埃及的旅游业。

我感觉,埃及方面当然会继续采取这样的做法。可能埃及方面觉得,这是对埃及和西方国家双赢的一种合作模式吧。但是,偶尔也会有一些政治因素掺入,比如二战期间德国人的考古许可证全部被吊销,并转给英国或美国等等。现在也有政治上的因素,比如英国、美国这些埃及传统上的盟友能够得到比较好的、文物储藏量较大的遗址进行考古发掘。

编辑:江兵