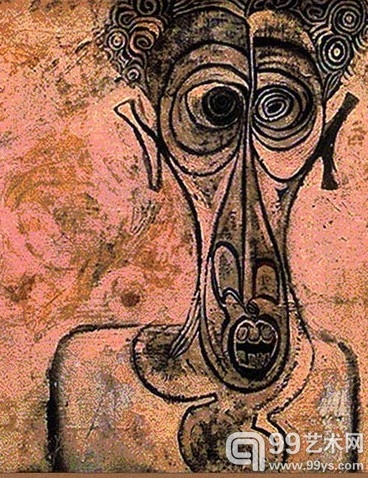

《痛苦的自画像》

易卜拉欣·埃尔- 萨拉希

1961

或者这正是神的密义!因为如果努米埃利不是个大独裁者,萨拉希很可能就会以“某个黑人国家官员”的身份度过余生。但“这个黑人”终究没有选择平凡度日,三十多年后,人们赠给他“苏丹艺术的先驱”、“非洲艺术的翘楚”以及“一个有着自己独特语言的世界级艺术家”的荣誉。2013年7月,泰特现代美术馆还将为他举办大型回顾展,用100多件作品勾勒这个“苏丹斗士”毕生的艺术探索。

那么,他是怎样做到的?这大概还要从1975年的那次囚禁说起。被囚禁之前的萨拉希,已经是“喀什穆学派”(Khartoum school)的重要一员。该学派相信,苏丹的文化传承来自沙漠和丛林,因此自诩“沙漠丛林派”,也是苏丹脱离英国殖民后迅速兴起的一个文化流派。其另一名成员萨拉·穆罕默德·易卜拉欣(Salah Ahmad Ibrahim)的一句诗或许最能代表该学派的核心精神:“骗子总宣称自己是纯粹、高贵、独一无二的。没错!这正是骗子!”

受此影响,在萨拉希的早期作品中,我们已能隐隐看到一个誓不妥协的灵魂形象。而6个月的囚禁,则让此形象无限放大,以至于只有在出狱完成巨制《逃无可逃》(The Inevitable)后,萨拉希才可能释放他内心所有的愤懑、失望与抵抗。《逃无可逃》是一幅九屏画作,画面中扭曲的人脸、阿拉伯式样的花纹以及科普特图案,都让观者在内心压抑、阴郁的感受下,对隐藏在画面后的苏丹内战、独裁及暴政产生极其厌恶的心理。

出狱后的萨拉希辗转流浪到卡塔尔和英国,并最终在牛津定居,成为一个职业艺术家。在那里,他创作了更多融合非洲、伊斯兰以及欧美现代主义风格的画作,黑白与点线仍是其惯用元素。但不管怎样,在他的作品中观者总能看到一双双不忍直视的“眼睛”——如同我们一直感受的那样。每当看向它们时,这样的问题就会自然而然地被抛出:“逃无可逃”是苏丹的宿命吗?谁敢直面现实?

有人曾问萨拉希,他的画作已在欧美获得巨大成功,但却不被祖国接受,对此作何感想?萨拉希回答说:“不管怎样,我的作品最终都将属于苏丹。只不过不是现在这个苏丹,而是未来更加民主和自由的苏丹。

编辑:admin