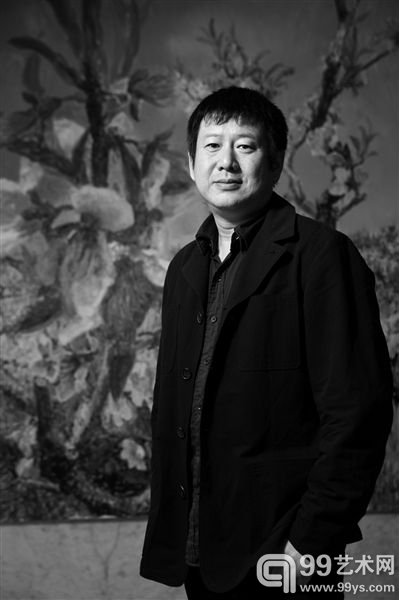

周春芽

前一阵看了周春芽的一些油画,和他谈起他的探索,使我想到了两个问题。

第一个问题是有关绘画性的。

不管西方如何,在中国,至少在中国大陆,所谓“前卫”艺术的定义已经到了一种不可解释的含混地步。“前卫”在任何情况下在任何批评家的手里可以被说成是任何一种东西。在艺术语言上的花样翻新可以是“前卫”的,完全采用传统语言形式,只在观念上进行突破也可以是“前卫”。不属于这两者的其它风格样式,也都可以被定位成“前卫”艺术。“前卫”已经被抽空了,成为最没有意义的词汇和概念。

就是在这样的语境中,有的艺术家们似乎还有着不可遏止的“前卫”欲求。他们眼观六路耳听八方,寻找各种可能把他们推到“前卫”浪潮上的契机,惟恐自己的艺术不新潮。当下的情形是,以观念为中心的波普艺术和装置艺术占据了中国前卫艺术版图中最引人注目的位置。这两类形式的成功,在相当大的程度上影响了艺术家们的主观选择,以至于许多人都不约而同地走进了这两个领域。

在这两种样式里,装置艺术已经完全抛弃了架上绘画,它不在我的讨论范围。以观念为中心的波普艺术虽然保留了架上绘画的特点,但在实质上已经背离了绘画性,而成为一种全然不同的架上绘画。不管怎样,这两种倾向都为绘画性的存在和发展埋下了潜在的威胁。因为,如果绘画性在“前卫”浪潮中被视为过时的或者陈旧的,那么许多试图探索的艺术家都会最终放弃它,转而追求新鲜的手段和样式。这种局面的形成,显然会给人造成绘画性的架上作品穷途末路的印象。当然,如果这仅限于印象,绘画性的前途将仍然是乐观的。问题的复杂之处在于,当大多数的艺术家都在这样一种印象的驱使下抛弃了绘画性而去追逐新潮时,绘画性的前途就可堪忧了。退一步说,如果绘画性真的到了死亡的时候,我们也没必要去挽救它。该被替代的终究要被替代。然而事实是,绘画性作为架上绘画的最古老最本质的特性,似乎离寿终正寝的那一刻还相当遥远。在这个领域内,如果没有了最有创新精神的艺术家的参与,那么僵死的语言和低劣的风格将不可避免地会成为主流。实际上,我们已经看到了这种现象的端倪。时髦一度的“痞子主义”就正是这样一种由僵死的学院语言和彻底的道德虚无结合成的奇妙的怪胎(有意思的是,这种风格在我们特定的语境里,也被当成了“前卫”的一族)。

我这样说大概有杞人忧天的嫌疑。毕竟,在绘画性领域内,还有在孜孜进行研究探索的人。不管这是否“前卫”,我相信它是前途不可限量的。

第二个问题涉及到周春芽这一批作品所表现出来的一种新的特性。

周春芽善于在画布上制造多层的效果。画底的肌理,不同程度稀释的颜料,对比强烈的笔触,等等图1。我不反对有的人把他和新表现主义联系在一起。不过,从他最近的这批画来看,新表现主义这样的分类学概念显然已经不能描述周春芽所取得的成效。

艺术家在和我的谈话中,表现出一种对中国传统文化的浓厚兴趣。这种兴趣在多大程度上和他的作品是一致的,这我没有把握。不过,仅从作品出发,我们不能否认,周春芽在凸现其绘画性的丰富多彩的同时所力图渲染的风格,正是和传统中国艺术精神一脉相承的。这也正是引起我思考的动机。

中国传统绘画几乎可以说是纯形式主义的。换句话说,绘画性在中国传统绘画里有过最充分最完美的体现。西方绘画在进入了二十世纪以后,才开始抛弃真实再现物像转而关注绘画本体。更进一步看,在传统中国绘画中,艺术家的主体精神一直是绘画构成的极为重要的因素。艺术家在进行绘画性呈现的同时,始终没有忘记进行自我呈现。这两者的结合,使传统的中国绘画具备了与西方绘画完全不同的精神个性。

周春芽的作品开始尝试把中国式的绘画构成和中国式的糊神境界同画面主题相结合。当然,这里说的中国式的是指传统的中国风格和中国意境,它与过去曾经有人提出的所谓“油画民族化”彻底不同,它不是把油画语言进行中国式的改造,使之符合中国民众的审美趣味。艺术家所做的,是试图用自己已经形成的语言形式,去体现中国的传统精神风格。举例来说,传统中国绘画中对空间的独特认识,似乎在周春芽的这一组油画里得到了应用。这种应用还不只是一个画面构成方式的问题。对浅色背景或者纯粹空白的突出,实际上是对传统的中国世界观或者毋宁说本体论的发挥。这种本体论把世界的根源等同于无,也把世界的终极等同于无。无中生有,有建立在无的基础之上。画面上的主题悬浮在空白或者单色的浅背景里图2,似乎制造了一种特殊的疑问: 在整个画面构成中,物像与空白,到底哪个是主题?是物像以空白为背景,还是空白以物像为背景?在这个疑问里,无魔幻般地成为了有,有也失去了和无的界限。在无和有的这种混沌里,隐含的是我们的传统智慧关于世界本质的认识。

除此之外,艺术家也在色彩上进行了显而易见的调整,以达到一种在几乎单色的调子里显现丰富性的复杂效果。绚烂之极归于平淡,这无疑也是我们传统的辩证审美原则。

周春芽的这些尝试是否能最后成功,我不敢作任何预测因为艺术批评不是创造预言。不过,结合我所谈到的第一问题,我觉得我可以这样说:周春芽的试验有非常广阔的天地和前景。在绘画性这个领域内,我们所面临的问题不是探索过多以至于艺术家无事可做,而是试验太少、突破太少、创新太少。油画在中国,正式的历史差不多才一百年,只有无知的人和傻瓜才会说这个画种的可能性已经被穷尽。退一万步说,如果这种可能性真的已经到了枯竭的地步,恐怕要消失的不光是绘画性,而是人类本身了。

编辑:陈荷梅