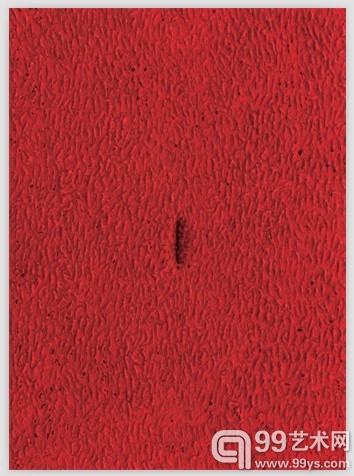

王小松 内核与激素Hormone and Kernel 100×140cm 布面油画 2009-2010

王小松的油画令人费解,但在盖房子这件事上,他始终坚持,建筑不能让人看不懂。

王小松是谁?他用了一段很意识流的文字进行了自我介绍:

文化大使。艺术家。教授。主任。学者。导师。学生。乱码。翻译。博士。老板。员工。木匠。建筑师。规划师。平面设计师。策展人。经纪人。儿子。弟弟。丈夫。父亲。驾驶者。高尔夫。长辫。奔驰。自行车。红酒。钓鱼。乌托邦。德国。北京。柏林。杭州。马德里。武汉。巴黎。深圳。阿姆斯特丹。上海。巴塞罗那。日本。

我们记录下来的这个版本,已经加过标点符号了。王小松印在自己名片上的版本,则是100多个不加标点的汉字,和几百个没有空格的英文字母。一眼望去,哗,完全是一堆乱码。

辫子

王小松的日常造型,令人过目不忘。戴着绅士帽,穿一身自己设计的白衣白裤,颈上系一条LV的蓝丝巾。不过,最醒目的,还是他脑袋后面那条长长的麻花辫。

因辫子出名的,一个世纪前的新文化运动时期,就有个辜鸿铭,当时男人统统剪了短发,就他还留着辫子,引人注目。今天,留长发的男人不少,但像王小松这样细细编成一条麻花辫的,还是头一回见到。

他不想标榜自己是什么遗老,也不想装逼,只是因为以前在德国留学时,穷得没钱理发,蓄长了头发又嫌乱,就编成辫子。回国多年,头发变稀疏、花白了,发型却一直没改。

1990年9月底,王小松从北京出发,坐了七天火车,穿越西伯利亚去柏林。柏林墙在一年前就倒掉了。但说来也巧,他是10月2日晚上抵达柏林的,正好赶上10月3日零点,分裂了45年的两德重新统一。

德国的天气很阴霾,一年到头见不到几个晴天。尤其是冬天,上午9点天才大亮,到下午3点又黑了。王小松慢慢理解了,为什么德国盛产哲学家,“天气这么阴沉,人能干吗?陷入沉思呗。”这一沉思,他不知不觉在柏林生活了十几年,他的家经常被许多中国艺术圈里的朋友当成到德国后的“中转站”。

2003年回国后,王小松一边在浙大教书,一边搞起了建筑规划设计事务所。事务所里有很多德国人,都穿着和他一样的衬衫——大家都觉得他设计的款式不错。唯一不同的是,德国人都穿黑色的,只有王小松,亮晃晃的,一身白。

乱码

2007年9月的一个下午,上海的苏州河曾经破天荒地封锁航道3小时。河面上红红绿绿的,漂浮着上百只塑料盆,所有的船只都给它们让道。这件事的始作俑者,就是王小松。

他买了很多廉价的塑料盆投入苏州河里,来搞这场叫做“非法灌水”的行为艺术。其中,绿色的盆代表太湖绿藻,红色的盆里放着奖杯,代表那些得过许多工业奖项、排污量却很大的企业,目的就是警示人们要关注水污染。最后,这些盆都被捞起来,作为他回国后举行的第一次大型个展《返》的一部分。

回国后的王小松,接了许多建筑工程的项目,很忙。他却又在城西专门租了间仓库做画室,没日没夜地钻在里面画油画。从心底里来说,他还是喜欢搞艺术。

一百多平方米的画室里,架着几十幅未干的油画,每一幅只用一种颜色,远看很单一。近看才会注意到,画面上竟有无数的凸起,有的形状像人体,有的像动物,有的像文字……每一幅都不一样,都是王小松用手抓着颜料在画面上捏塑起来的。这就是他的“王氏乱码抽象语言”。

为什么要把油画搞得像乱码呢?王小松说,每当我们看到电脑上突然出现乱码,第一反应是惊讶,因为没想到会出现这么多无意义的字符,“但如果仔细看,你就会发现,其实乱码也很有意思。”

画一幅这样的画,通常要花几个月的时间,用掉几十斤颜料,王小松每每画到手抽筋。等它们完全风干,还要再等上半年。最后处理好的成品,往往有一百多斤重。所以,他的油画,绝对是“重量级”的。

编辑:李洪雷