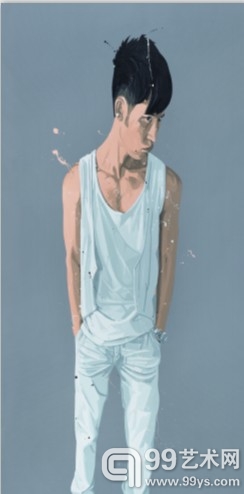

郭伟 无题No.10

布面丙烯 300cm×150cm

2008

一

20世纪末,人们对自身问题和现实生活的不断重视和关注,是那些以日常生活为创作题材的艺术家的习惯。郭伟正是在这样的情景之下将自己观察事物、表现生活、反应社会的方法通过绘画的形式展示给观众,并使其为大家所接受。“日常生活是我作品的基本调味品。我作品中出现的场景和形象都是我看到的,听说的,记忆中的,总之它们是某种混合的产物。我是在现实主义教育下长大的,现实主义影响我今天的工作是必然的。”

范迪安为2002年郭伟、郭晋新作展所撰文字《叠合与疏离》中这样写到:

从上一个十年的中期开始,郭晋和郭伟的艺术就在中国新艺术的图版里引人注目。许多重要的展览都有他们的作品出现,他们的作品也确实让人们看到了更为年轻的一代中国艺术家在生活状态和艺术观念等方面与老一辈的差异。在许多场合,他们的作品是能够在众多作品中“跳”出来的。我想,其中原委大致有二;一是他们以一种非常个人的角度切入现实,这种角度既带有与现实关联的直接性——他们的视点都落在儿童与年轻人的世界里,看上去他们所画的是他们熟悉和了解的事物,但与此同时,他们与现实发生关系的角度又带有一种与现实的表面真实相疏离的间接性,也就是说,在他们作品中那些扰动人的视线的东西,并不仅仅是某些具体的表象,而是一种场景的戏剧性和形象的生动性,一种人物之间关系的陌生化效果。在20世纪最后十年里,中国艺术所表现出来的转变是非常明显的,有大批年轻的艺术家将视线投注在他们自己周围的现实中,描绘了他们的生存实际,作品通常展示了许多生动的生活细节。这种客观地呈示自我与周遭状况的现象构成了中国艺术新的写实绘画风格,甚至可以说构成了一个新的写实绘画时代。郭晋和郭伟既处于这个潮流中,又能够在这个潮流中体现出与众不同的和鲜明的个人面貌。因此他们的作品总是在众多的作品中引人注目。第二,他们在绘画这种传统的艺术语言中表现出了独特的能力和良好的素质,这一点不能不是他们作品受人喜欢的原因。在一个普遍看重观念的时代,绘画的价值常常被忽视;在一个绘画语言面临各种图像冲击、绘画风格被认为已经危机的时代,谋求绘画的新颖形式和独特质量是一件困难的事。但是他们在绘画上贯注了饱满的热情,并且将这种热情表现为强烈的造型语言,形成了自己明确的个人风格,这就颇为不易。从他们与老一代艺术家同时也与同代艺术家都拉开距离的处境看,或许可以用“异样”这个词来形容他们的艺术位置和绘画风格。例如郭晋在画面上堆砌的油彩所形成的华彩效果和班驳肌理,郭伟作品中强烈的单纯颜色和那些带有心理情绪的纹理,都成为他们作品的代表性符号,成为他们艺术观念的形象体现,让人过目难忘。

此时范迪安看到的郭伟,是从四川美院毕业十年后的、已经相当成熟的年轻艺术家。而此时的郭伟已经把作品描述的情景定格在一个特定环境中,“人们最不起眼的动作和表情,使其因时间而固定,因延缓而获得意外的效果,动感,或意义的深化,而也和当代人们的精神生活合拍”。2 但是郭伟没有打算靠某些具体的符号或者形象去拼凑和图解,他的作品也不仅仅是对生存经验和场景的再现,而是一部建立在视觉经验基础上的当代寓言故事。在1994年由郭氏兄弟(伟、晋)、忻海洲、张濒举办的“94陌生情境展”上,展览“宣言”里有这样一句话:“陌生,现代汉语词典定义为生疏,不熟悉⋯⋯我们试图通过陌生现实境遇的体验呈现生存本身的丰富性和不可知性;通过这种对陌生的呈现,使人和社会建立起亲密、温暖的关系;并由此建立起一种新型的人格力量,即我们必须批判当下艺术中弥满的犬儒主义那种企图以矮化人格来与社会调和的堕落倾向,激励我们的精神进步。”

这是一种对现实的关注,也是一种对生活的凝视。

从20世纪90年代初新生代艺术开始,“日常生活”已是中国当代艺术的创作母题之一。90年代以前,无论新潮美术或者意识形态所推崇的艺术,都以宏大叙事甚至“崇高”理念作为标准。1989年以后,经历过政治风暴洗礼之后的很多艺术家已不再相信“崇高”的存在。将“日常生活”作为话题意味着艺术从种种压力中释放出来的另一个方向的努力,意味着新一代的艺术家(“新生代”是这个新的一代的具体符号)对“崇高”的否定、拒绝与嘲笑,他们描绘“日常生活”在客观上嘲笑了曾经主宰他们生活的信条和价值。

然而,新生代艺术家并没有以此展现出一种新的生活态度,80年代新潮艺术的惯性使他们在消解形而上的崇高理念的同时,对“日常生活”持有怀疑态度,认为其潜在的特质是“沉沦的生活”,是非理性的产物。即他们并不相信通过描述“日常生活”可以获得与“崇高”相抗衡的东西,而是用描绘日常生活的行为展示一种新的社会批评姿态。艺术家有意无意中降低自己的身份,称艺术的关键在于“活儿要地道”。艺术的这种转向在90年代初以后的十年里,朝着两个方向发展。一方面,“日常生活”的个人化描绘在种种社会压力下催化成“玩世现实主义”;另一方面,对“艺术语言”的热衷使得一种新的形式主义观点逐渐在更年轻的艺术家中蔓延——“艺术只是一种前思考,是思考的准备而拒绝成为一种思想”。在更年轻的艺术家那里,艺术只是一场游戏——使生活好玩的游戏,而与真理相去甚远,以致艺术成了用不同方式展示生活的媒介与技术竞赛,而“日常生活”仍没有被严肃地重视起来。

二

1989年,郭伟(1960— )毕业于四川美术学院,版画专业的出身或许是他作品背景极简、视线收拢的手法来源——以同样的原因解释他爱好单一、饱和的色调也能说得过去。

1990年被认为是新潮艺术全面退潮的开始,部分艺术家和批评家开始逃离中国大陆,在出国和商品化大潮冲击下,中国现代艺术的局面出现了相对的缄默,在郭伟生活的成都,对艺术仍然抱着执著态度的艺术家微乎其微。85时期,成都有一个叫“红黄蓝”的团体,那时参加该团体的艺术家为数众多,到了90年初的“000,90艺术展”,就只剩下几个人了。这个时候,何多苓、周春芽几乎是独自在自己的家里作画,与外界没有什么学术交往。之前,何多苓曾去美国一趟,很快提前回来。周春芽在西德呆了两年多,对重返西德也完全没有兴趣。这时,1989年从四川美院毕业的郭伟、沈晓彤、忻海洲继续画了不少作品,他们的经济状况很糟。

人们习惯将80年代初四川的“伤痕美术”看成是具有持续性影响的艺术现象。的确,作为坚持人道主义态度的写实主义“伤痕美术”在新的一代有了精神上的继承者,在四川美院的叶永青、张晓刚正在进行表现主义的实验,但是,叶永青作品里的“焦虑”与张晓刚作品里的“恐惧”都不同于“伤痕”艺术涉及的问题,一个个人主义的时代即将彻底来临。在技术上,成都的不少画家津津乐道于画面肌理尤其是人物头部的处理,在画面的处理上,不少艺术家都进行了不同程度的做底,他们想使画面和形象具有厚重感和丰富的表现力。从1988年以来,我国的艺术家就通过出版物和展览,熟悉了塔皮埃斯(Antonio Tapies 1923— )、约翰斯(Jasper Johns)这些西方艺术家,他们对画面的堆砌性的处理对中国艺术家产生了影响。成都王发林、戴光郁艺术家是使用材料的代表。之前的1988年,理论界有一次“纯化语言”的讨论,王发林、戴光郁的作品也是这样的语境和条件下的产物。然而,郭伟最初的写实主义有何多苓的影响,他在学校完成的《死鸟》表现出一种冷酷的态度,在气质上与何多苓的忧郁比较接近。

1990年起直至1993年,郭伟在“蓝屋”系列和“包扎”系列中进行过不短时间的摸索。艺术家对这个时期具有细腻的记忆:“大学刚毕业我深受法国艺术家桑多费的影响,完成的第一批作品。我在他身上学会了用一段时间来完成一个某一个主题。这种经验是我以前不曾有过的。那时流行用一件作品来完成自己的想法,但我做不到。桑多费的作品中有一些符号,被我直接拿来运用。那些符号当时非常符合现实状况和自己的心境。作品呈现的更像是在一个狭小的私人空间窃窃私语,伤感至上。在‘包扎系列’创作中,使用了较多的凹凸线条,那是对美国摄影家威金作品的借用。目的是为了让作品更有一种震撼性。在我工作了一两年过后,我渐渐的想离开蓝灰色调,发现它还是过于柔软。此时,我试着寻找一个有力的东西。我开始利用‘红色’这块工具,让画面砸向观众的眼睛,让这种效果与观众产生互动。这个阶段,户外的东西多了起来,公共场所成为我关注的焦点。我以偷窥者、旁观者和以当时者的身份参与进去。”

事实上,超现实主义的实验可以被看成是画家力图寻找自己风格的努力。可是,正如我们在《死鸟》里看到的情形,对现实的疑虑是郭伟基本心理状态,这样,当他发现了新的通道时,就自然地希望尽快逃离。在1992年的“广州双年展”上,我们看到了郭伟典型的桑多费式的绘制:超然的气氛、不完整的造型以及受伤的假设。的确,这个时候,他的同校同学沈晓彤、忻海洲在以不同的气质实验着相似的表现:阴郁的情绪、莫名其妙的感伤以及技术上的复杂制作。

编辑:admin