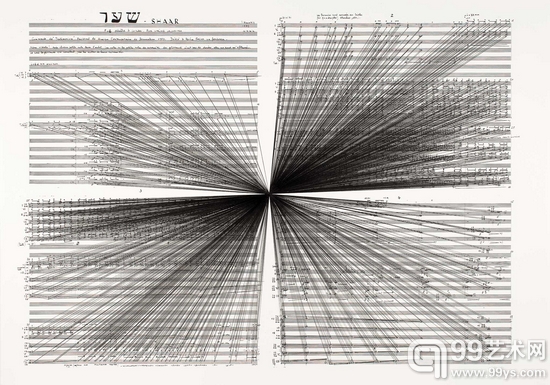

马可·佛西那多作品《大黑爆》

听——电脑的风扇发出悠远而绵长的声响;你的太太在隔壁房间边看鲍维唱歌边和你丈母娘通电话;更远处,电视里播放着新闻,音响播放着巴赫的音乐,一只老鼠在墙里窜来窜去。这些声音都可以成为艺术的主题。

声音艺术近十几年不断发展,而今终于触动了大众的神经。8月10日至11月3日,纽约现代艺术博物馆(MoMA)带来一场艺术展览“声音:当代音符”,这也是该博物馆首次以声音为主题举办展览。

“绘画和摄影依然是有效的艺术形式,但而今人人都拥有耳机,公共领域充斥着私人的声音,”本次展览策展人芭芭拉·郎顿(Barbara London)说,“艺术家身处这样的环境,也开始以此为创作的契机。”展览中16位艺术家分别来自10个不同国家,他们探索的领域既有摇滚音乐,也有海洋生物学。

从声波地狱到声音美景

一些MoMA的常客也许对3年前夏天博物馆中庭的那件装置作品记忆犹新。当时那件小野洋子的声音装置名为《女高音的片段——呐喊:1.逆风,2.面墙,3.向着天空》,包括一个站立的麦克风和一个非常响亮的扩音器,任何经过中庭的人都可以按照指示尽情呐喊。

数不尽的游客——一些是孩童,另一些是爱玩的成人——兴高采烈地照着做了。小野洋子也许可以在麦克风前唱出花腔的咏叹调,业余的参与者往往只能发出尖利的叫喊,然后捂着耳朵落荒而逃。这件作品在中庭摆放了数月,将博物馆变为一座声波的地狱。MoMA的常客以及守卫都巴不得它立即消失。

这是一件与MoMA气质截然不同的作品。不可预测、不可控制、无法无天,与一家机构的形象背道而驰。它也表达了声音艺术的意义所在:以声音——噪音、音乐,或是沉默——占领空间、填充时间、吸引注意力。

如果说小野洋子的作品是尖利的高音,这场展览则是沉稳的低音。或者,严肃地说,大部分作品并非纯粹的声音艺术,更像是带有声音的雕塑、影像、装置和纸上作品。

如果光用眼睛看MoMA的这场展览,它似乎和其他展览一样清晰、整洁。两位艺术家的作品只以纸上的方式呈现。澳大利亚艺术家马可·佛西那多(Marco Fusinato)的作品基于已故希腊作曲家希纳基斯(Iannis Xenakis)的一页曲谱,艺术家在上面画满了音符,如果有人将之演奏出来,就和爆炸的声音一样。

美国艺术家克里斯蒂·孙·金(Christine Sun Kim)同样在纸上画下了巨大的音符,但显得更为个人化。金天生就是一个聋人。她用自己颇为有效的视觉化的方式去理解声音:美国式手语、英国式书面语,还有各种身体姿势。

这两位艺术家都是以抽象概念呈现声音。第三位艺术家却呈现了确实存在但依然听不见的声音,德国艺术家卡斯特恩·尼可莱(Carsten Nicolai)利用低频声波在水面上画出波纹,再通过镜子将其反射到画廊入口正对的墙壁上。当观众进入画廊时,以为自己看到了一幅抽象绘画,但其实,他/她已经看到了声音。

昆虫跌落的声音

整个20世纪,声音都是艺术领域的前沿阵地,疯狂的人、富有远见的人汇聚于此:鼓吹暴力的未来主义者、破坏一切的达达主义者,作曲家约翰·凯奇及其后的激浪派探索了声音艺术既激进又温和的多面形象。约翰·凯奇那件让人屏息凝神的钢琴曲《4分33秒》或许是其中最著名的作品。据统计,激浪派是先锋团体中使用音乐最多的,白南准曾让女艺术家穆尔曼在他的脊背上拉琴,乔治·布莱希特则曾带领参观者登上巴士环绕城市声音丰富的地区,后者被称为“声音漫步”的先驱。

“声音艺术可以追溯到100年前,但成为博物馆的座上宾则是新近的事情。”美国艺术家斯蒂芬·维蒂耶洛(Stephen Vitiello)表示,他的5声道装置《每分钟的钟声》记录了纽约市的钟铃喧哗——包括教堂的钟声、证交所的钟声、自行车的铃声——这件作品被安置在MoMA的雕塑公园内。

事实上,本次展览并未一一列举艺术史中的声音艺术创举,而是选择了抓住当下艺术发展的脉搏,在这其中,人们习以为常的声音往往会以意想不到的方式呈现出来。

如果你只是MoMA的匆匆过客,可能完全不会注意到三楼洗手间外面舒适的座椅不见了。

编辑:文凌佳