李春林作品

“让我鉴定过的书画收藏家,最多的在这方面投资了三个亿,还有一个亿的,六千万的,结果收藏的书画百分之九十以上全是假画,这不是耸人听闻,是真事”。北京宏宝堂画廊董事长、著名书法家程茂全如是说。

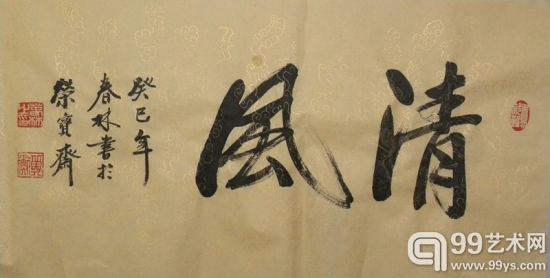

笔者有一次在荣宝斋和李春林碰到了一位拿着几幅从某小型拍卖公司当真品拍来的黄胄人物画高仿,还配有出版图录,可见今天的书画作伪水平已经非常高,作伪和销售已经成为复杂化、系统化和多样化的工程,类似的事例不胜枚举。

由此可见,收藏投资文物艺术品的眼力和财力缺一不可,这里的眼力既有收藏前景的洞察力、也有作品真伪的鉴别力,如果缺乏真伪鉴定的能力,那就要选择正规的渠道,从诚实守信的画廊和拍卖公司购买绘画艺术品。

“画廊”本是舶来词。旧时是古玩店经营书画,并衍生出了专门买卖书画的画店。公私合营以后,书画和金银一样成为了一种特殊的商品,所有经营书画的商店统一归属国有,全国只有荣宝斋、朵云轩和各地的文物商店、外贸公司收购经营新旧字画,出口创汇。改革开放以后,文化部成立了中国画创作组,组织了全国的著名书画家创作书画,用以国内外展览、宾馆装饰、对外交流礼物、外销创汇。而此时市场经济的发展,推动了书画艺术品的商品化和市场化,逐渐出现了许多集体和个人经营的画店,大陆的画廊业拉开了萌生的序幕。

当然,在这一点上,香港和台湾的画廊功不可没,他们带来了画廊的理念,并最早来大陆找著名的画家收购字画,出现了松散的“签约”,但有些未出名的青年书画家作品很难进入流通领域,而在北京国际展览中心举办的第一次艺术品博览会时,最激动人心的是有新加坡画廊老板在博览会上与并不出名的画家个人签约订画。随后海外画廊的入驻,让大陆的画廊不再是阳春白雪,揭开了海外画廊从公开市场渠道进军大陆的序幕,更重要的是它让画的好,但没有名气和地位的普通画家有了“大纸换小纸、软纸换硬纸”的公平竞争机会。

就在港台地区著名的画廊来大陆通过画店及画家个人收购字画作品的同时,许多内地画家纷纷出国办展售画,但绝大多数画家办展的地点在日本和港台地区,其中最著名的是范曾在日本成功举办了多次画展。

海外办展靠的是水平而不是关系,像中国彩墨画革命旗手宋涤在海外办展时,首先去的不是容易接受中国文化的日本和港台地区,而是在1986年去了德国,并获得成功。在亚洲金融危机泛滥之时,宋涤又在日本的大阪、东京、山梨县等地办展,结果获得了出乎意料的成功,有趣的是这些作品今天正在向大陆回流。

而此时的港台资金也在北上寻求在书画界更大的发展。像郭浩满在皇始晟内开办的“云峰画廊”,应该是海外资金入主内地画廊业的开始,并且引领了当时港台地区的书画收藏,扶持了许多内地画家的成长,大陆上许多土生土长的“画廊”也应运而生。各地涌现出了许多售卖旅游商品画的商店。在琉璃厂这条街上,除了百年老店“荣宝斋”以外,先后有港台出资的“云峰画廊”分店和内地出资的宏宝堂、北京画店、大千画廊、燕京书画社等大大小小的画廊布满了街道两侧。见证了过去的30多年里,国内的画廊业从无到有,从小到大,从千辛万苦到风光无限,直到大陆拍卖市场的出现,才结束了大陆画廊的好日子,一直到今天画廊业仍然行走在无穷无尽的转折期里。

1992年,拍卖公司的出现,给中国社会带来了许多变化,同时也彻底改变了原有画店——画廊的运作赢利模式,原本刚刚尝到的大餐,却被拍卖公司分走了大部分。一个个拍卖公司就是一个个“画廊”,而且拍卖公司的运作能量和模式决定了自身的能力和资源远远超越了无论是传统还是现代意义上的画廊,拍卖市场的火爆自然压缩了画廊的利益空间。原本画廊独享的美味大餐却变成了刀山叉海的自助餐,而近年来拍卖市场的萧条,直接影响了画廊的资源和市场。许多画廊减小经营面积、寻求低价租金、减少雇员、减少工资,甚至走向了倒闭,这些状况的出现被业界认为是书画艺术市场价格调整的结果。业内人士大都认为书画艺术市场洗牌的时刻到了。我们看到的市场在某种意义上是虚假的表象,正因为这个市场从来没有真正的好过,所以它也从来没有真正的坏过,这其实是市场各方根据需要在“做市场”时的舆论造势,在混乱中各自抢切着自己的蛋糕,大家在重新定位自己的利益位置,书画家、拍卖公司、画廊、评论家、媒体、收藏家都在根据自己的利益需求接受市场的洗牌。不管在洗牌中谁出局,活到最后的才是胜利者,只不过拍卖公司和画廊走的更近了,每个拍卖公司的中国书画部、油画部,其实就是一个大画廊,不同的是画廊天天开门求生意,而拍卖公司只能一年两次大型拍卖,两者只有相互结合、取长补短、才能求得发展。

从根本上说,这种现象的出现是因为一级市场和二级市场追逐利益相互倾轧所致,但市场依旧按着规律发展。实际上,市场中的利益不仅左右了专业学术、价值价格,更是搅乱了整个艺术界的优良传承和游戏规则。个别拍卖公司以挖坑做局为己任,代理关系客户或买断拍品后自己宣传拉高价格卖出,没有卖出的也要做出虚假的成交价格,引诱最终的上当者。画廊选择水平尚可的书画工作者,投资买断一个时期的作品,加大宣传力度,在拍卖市场上虚假成交拍卖价格,把一个毫无名气的画家炒作包装成一个著名的书画艺术家,批评家们早就放弃了批评的责任和操守,因为说人不好是没有任何利益的,既没有书画家给作品,也没有书画家给钱,过去写一篇评论文章要给价格不等的钱,后来是给画,现在是评论家直接写字画画卖钱,自己评论自己。已经没有艺术家再思考艺术的意义、艺术的责任、艺术的担当,真正的艺术家越来越少。一些媒体更是一窝蜂的根据润笔费、车马费的多寡来撰写、发表和播放一些丧失了道德立场、职业操守、专业水平的文章和报道。各方的既得利益者还要打着文化的旗号举办各种形式的展览来兜售自己收藏投资的作品,还要以文化的名义召开以吹捧为目的的各种研讨会,至于许多书画艺术品博览会就是大卖场,许多美术馆也变相成了大画廊。这也在一定程度上导致收藏者的群体品味下降,投机分子越来越多,收藏、欣赏、研究文化和艺术已经被投资理财所代替,这一切都是市场畸形发展和学术缺失的结果。

正是这种模式的快速畸形发展,形成了今天有别于海外成熟市场、具有中国特色的“画家是一级市场,拍卖公司是二级市场,画廊是三级市场的格局”。这也是今天中国大陆画廊业发展壮大的隐患和羁绊。尤其是在中国绘画艺术市场化已经30多年的今天,仍然奉行的是“价格决定品质”或者说是“价格决定艺术品质”的市场机制。不仅画廊没有担当,就连整个文化艺术界也没有担当。

近期艺术品市场出现的深度调整后,许多韩国画廊退出中国市场后又传出798里著名画廊撤出的消息。所以,当2012年海关严查进口艺术品,强化进口艺术品的税收时,对于主要经营进口当代书画艺术的画廊来说无异于釜底抽薪,韩国画廊可以全体撤退,那内地的画廊又能撤到哪里呢。

虽然雄厚的资金是维系一家画廊生存的根本,正确的经营理念、广泛的客户资源和货源是提升画廊品质和规模的手段,但企业自身的文化至关重要,它可使企业有着诚信的良心,并且能让这个企业向着差异化和多元化的方向发展,同时在发展中有了可传承的精神依靠和寄托。现在几乎人人都说画廊不好干了,但没有人去总结画廊为什么不好干了,大陆的画廊业乃至大陆的拍卖业,既不缺钱,也不缺画,唯独缺的是良心引导下的文化。

在这一点上,北京荣宝斋给我们带来了独特的理念、认识和镜鉴。

1949年以前的荣宝斋自不必说,但此后的荣宝斋让人很难想象,一个卖文房四宝的商店上级单位几十年来居然是新闻出版署。现在的上级是中国出版集团。而不是文化部、或者是中央美院,但荣宝斋却传承着中国传统文化,在画家和广大人民群众及市场之间架起了桥梁。

北京是五朝古都,其文化艺术的底蕴深厚,书画经营的历史悠久,且在改革开放以后出现了画廊,而且画廊的数量和交易金额占据了全国乃至亚洲的半壁江山,所以北京的画廊既是整体画廊业的龙头,又是画廊业的风向标,北京画廊业的水平是国内同行之冠,而琉璃厂一条街即是国内画廊业的缩影,这条街上的荣宝斋则是他们的灵魂。

在这里,不仅有荣宝斋这样历史悠久、名声显赫的画界百年老店,还聚集着宏宝堂、北京画店这些专门经营书画的中坚力量,而许多大大小小兼营书画的古玩店更是布满琉璃厂的街道两侧,就连街道两旁也经常站满了专门倒卖高仿名家书画的“江西个体画商”。

编辑:文凌佳