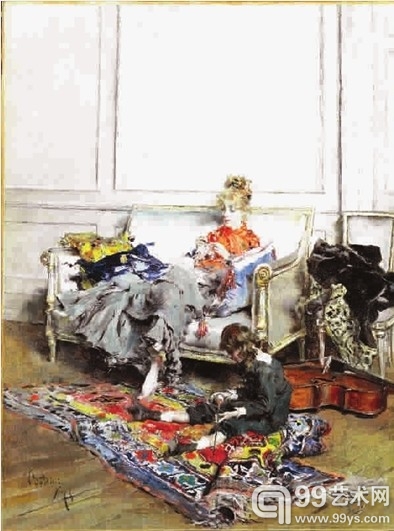

波蒂尼《做钩针的女子》

启迪现代——印象派画家崇尚科学的美学哲理印象主义最明显的美学哲理是,力图客观地描绘视觉现实中的瞬息片刻,从而使绘画艺术与新兴的照相技术得以各取所长。他们对光学进行了解、探索并应用于艺术实践。正是这种对新科学积极探索的历程,使印象派绘画开始反对一切传统的绘画理论,从而告别了西方漫长的古典美学。此次来展的印象派著名画家有马奈、莫奈、西斯莱、毕沙罗、德加、雷诺阿和波蒂尼、莫里索等。

法国画家、版画家马奈是司法部官员之子,1850年师从古典派画家库图尔,1856年建立画室。他在创作题材上开创了从现实生活和风光中取材的先河,提出绘画不一定要有主题的美学理论,强调绘画的色块安排要超出或高于描绘作用。19世纪60年代后期,马奈的作品更加注意色调的关系以及光度和气氛的复杂关系。此次来展的马奈的作品有《瓶中的百叶蔷薇》,画中色调较灰,小幅尺寸和静物画似乎显示了作者晚年病痛缠身的不佳状况。在这幅作品中,马奈成功地表现出光线透过曲面玻璃后产生的折射和桌上沙漏状花瓶的沉重感。花束看似被随意地插入花瓶,却充分表现出画家精湛的艺术技巧。这种自然和随性给观赏者直观的感受。对称的画面依赖略微左倾的花瓶而打破,营造了一种微妙的动感,“静物不静”,动中有静。作品闪烁着蔷薇花的鲜丽,仿佛传递着马奈勇于与病魔奋斗的精神。

莫奈是印象主义绘画运动的发起人、领导者和坚定不移的鼓吹者。1874年莫奈展出《印象:日出》之后,批评家以“印象主义者的展览会”为题在报上评论这一运动,印象派和印象主义因而得名。此次来展的他的作品有《溪中鹅》、《象鼻山峭壁》、《莱顿附近萨森海姆的郁金香花田》和《吉维尼的春天》等。《溪中鹅》创作于1874年首届印象派集体画展的数月间,用色明亮,色彩厚涂,秋叶橙黄,波光泛蓝,远处农舍白墙,母子走向大门,近景鹅群簇集,水岸边界模糊,两侧树木高大,作品风格新锐。《象鼻山峭壁》表现由峭壁和弯拱构成的“阿瓦石门”,峭壁凹凸起伏,象鼻置于阴暗,晨曦点亮柱顶,倒影闪烁波光。曾目睹莫奈在象鼻山写生的作家居伊·德·莫泊桑是这样描写的:“他站在景物前,等待着、观察着光影的变化,寥寥几笔便捕捉到了投射的日光和飘过的浮云……我看见他抓住了白色悬崖上的那束亮光。”《莱顿附近萨森海姆的郁金香花田》用红黄白塑造盛放的郁金香花色,以绿紫描绘叶子,厚涂法凸显空间感,随风摆荡的视觉肌理在“印象”中生成。《吉维尼的春天》松动了画面的焦点,削弱了空间纵深理念,远处的房屋被掩映于前方的树木和画家规整的笔触之中,作品强调了外在色彩与内在肌理的“印象派”演绎。

西斯莱的绘画艺术无疑属于印象主义,但他对风景画的执著在很大程度上受到他所尊敬的柯罗、库尔贝,以及巴比松画家等印象派以前画家的影响。与莫奈后期的知名度相比,西斯莱似乎是未被世间认识的印象主义者,经济上的穷困始终伴随着他的晚年,不善交际的他逐步远离其他印象派画家过起隐居般的生活。同样,与莫奈豪放强烈的绘画风格相比,西斯莱的艺术更多的是给人一种祥和、平静和传统的经典气息。此次来展的他的作品有4幅:《汉普顿宫旁的泰晤士河》、《篮中的苹果与葡萄》、《毕镇的塞纳河畔》和《莫雷雪景:卢瓦河畔的磨坊》。

除了《篮中的苹果与葡萄》是静物画外,其它三幅均为西斯莱最擅长的风景画,从中可以明显感受到不同于莫奈的绘画哲理:一是以静取胜,《汉普顿宫旁的泰晤士河》描绘了一段在夏日阳光下优美而宁静的泰晤士河,平稳又富有对比性的左右构图与水天浑然一色的上下布局,在和谐的气氛中追求微妙的动感,大树屹立,白云舒卷,华丽砖房隔岸设置,帆船白鹅依水而行,与莫奈强调动感的光影跃动相比,作品如同他的性格而更显安静谨慎。二是韵律十足,《毕镇的塞纳河畔》是他不惑之年后的作品,画面中小径富有变化,蓝衣女子从容走来,天空蓝灰渐变,土地黄绿紫灰,深色粉绿润饰,由大及小渐次刻画,这件“受控的即兴作品”对光线、色彩和大气的变化掌控自如,典型的河道、小路与斜坡的组合,形成富有节奏感和层次感的空间纵深构图,与莫奈大节奏快跳跃相比,树干与草丛的韵律感被表现得淋漓尽致,尤其是草丛中精准细腻的各种笔触显得生气勃发和韵味异常。三是和而不同,《莫雷雪景:卢瓦河畔的磨坊》是他后期的经典力作,下段的河水、中段的积雪、上段的云天,三者虽然主色调基本是蓝色和白色,但细小的笔致描绘出不同的效果,与莫奈在雪景中突出霓彩色系相比,整体色调和谐雅致,局部描写却丰富多彩。《莫雷雪景:卢瓦河畔的磨坊》画得大气浑然,水面倒影和茫茫蓝天之下的远岸画得尤其出彩,“湿画法”使画面显得别具一格,多变的笔法使画面趋于“和而不同”。此画对寒冷孤寂的描绘令人印象深刻,画家用笔细腻而感性,彰显了画家卓越的绘画技艺。

法国印象派画家毕沙罗是犹太富商之子。12岁赴巴黎求学,很早就对美术发生兴趣,5年后,回西印度群岛随父经商,开始作素描。1855年回法国,开始画人像和农村风景,对大自然能作精细的观察。后师从柯罗,也倾慕米勒和库尔贝的作品。19世纪60年代曾与青年画家雷诺阿和莫奈一起作画。他一生作画1600余幅,此次来展的他的作品有7幅:《雨中路》、《卢浮西耶纳:通向凡尔赛的道路》、《蓬图瓦兹附近的瓦兹河》等。《雨中路》和《卢浮西耶纳:通向凡尔赛的道路》是他1870年的作品。《雨中路》描绘的是雨天里的光色关系,路面潮湿,在黯淡的光线下散发微光,倒映着各色景物,芳草湿润,下笔洒脱,艺术地捕捉到雨天“环境氛围的瞬时变化”。《卢浮西耶纳:通向凡尔赛的道路》描绘了蓝天白云下的积着薄雪的乡间道路,林荫道曲折宽阔,通过透视引向纵深,马车和农夫取道前行,增添了人文气息,日光斜射在卵石路上,墙体与房屋土坯在光影中斑驳有致。画面中的气氛凝滞、树枝硬朗和道路质朴,栩栩如生地展现了画家的不屈性格——在贫穷时的坚韧、对待生活的恬淡和面对困难时的冷静。《蓬图瓦兹附近的瓦兹河》画得十分空灵,作品中洋溢着夏天的盛情。浮云掠动,薄霭暖融,几何形屋顶硬朗,水面上侧影朦胧,“传递出光线的瞬间变幻给画家带来的愉悦感受”。

法国画家德加,被誉为表现动态人物的绘画大师。他使用多种方式作画,油画、色粉画、素描等都非常知名。此次来展的他的作品有4幅:《自画像》、《男子肖像》、《教室中的舞者》和《比赛之前》。《自画像》的构图十分饱满。在作品中,画家侧身注视观众的眼神、合拢的嘴角和橙色的围巾无不凸显出他贵族后代的气息、受过良好教育的屐痕和孤独寡言的灵魂。《教室中的舞者》是德加特殊尺幅系列中的一件,宽度逾高度两倍的作品呈狭长的水平构图,表现了芭蕾舞者在宽敞的练功房内排练或休憩的情景。画中舞者姿态和神情各异,舞裙、腰带和彩扇把画面色彩挑亮,空间切割简明而有变化,画作横楣式的宽构图和高处俯瞰的视角可能是受到日本套色版画的启发。

雷诺阿是法国印象画派的先驱。他的早期作品是典型的印象主义的真实写照,充满了闪烁的色彩和光线。此次来展的他的作品最多,有22幅,《自画像》、《少女肖像》、《读书的莫奈夫人》、《做钩针编织的女孩》等,其中人物画15幅、风景画4幅、静物画3幅。《自画像》描绘了雷诺阿35岁左右时的样貌,精致的着装和蓬乱的脸须、警觉的表情反差巨大,挺括的蓝条纹衣领和蓝色领结凸显帅气,人物偏离的目光和充满肌理感的明亮脸部衬托出无畏的表情,用笔温婉柔和,带有实验性质。《少女肖像》以薄涂笔法间杂色彩浓烈的点染,围巾、帽子丰富的蓝色与细腻的肤色形成对比,金棕色的头发呈蓝红绿橙黄各色,双目深蓝,唇透红润,少女一手轻柔地抓握围巾,一手的手指提至嘴边,神态期盼,略显拘谨。《读书的莫奈夫人》描绘了卡米耶·莫奈读书的整体形象,人物形象温顺贤良、安静谦逊,身穿蓝色土耳其袍,点描用笔,构图大胆,肌理感十足,画面富有生机。在《剧院包厢》中,左侧女子身着长款黑色礼服,笑容甜美,侧身少女着装简朴,羞涩扭头,手持乐谱鲜花,陷于沉思之中。在雷诺阿众多表现剧院包厢高贵人物的作品中,这幅是最后、也称得上是难度最高的一件。《盘中的苹果》整体冷暖色交织、相互映衬,富于变化,反映了雷诺阿正试图从静物画入手开展新的尝试。

上海这座海派艺术诞生的城市,曾经多次迎来巴比松画派和印象派展览,每次都能引起观众的轰动,这是因为巴比松画派向往“回归自然”,而印象派艺术是追求光影变幻的艺术,是平衡理性与感性的艺术,是揭示人心灵魂的艺术,亦是“启迪现代”的艺术。

【编辑:谈玉梅】

编辑:admin